Как голодали в тылу в годы войны и обходили почтовую цензуру – вспоминает литературовед Арина Архипова-Богданова.

Бытует мнение, что советские люди во время Великой отечественной войны безоговорочно верили в Сталина. Хотя фронтовики давно рассказали, что никто не шёл в атаку с кличем: «За родину, за Сталина!», а кричали совсем другое, более земное и брутальное. О том, как выживал «глубокий тыл» в годы войны, и о чём думали советские школьники, рассказала бывшая сотрудница Пушкинского дома Арина Владимировна Архипова-Богданова, детство которой пришлось на войну, а ранняя юность – на жизнь в оккупированной Германии.

«По Свердловску ходили слухи о случаях каннибализма»

– Известие о начале войны было шоком?

– Сразу после того, как разнеслась новость о начале войны, мы приехали в город с дачи. Настроение у всех было очень мрачное. Ленинград стоял непривычно пёстренький, все заклеивали окна крест-накрест белой бумагой. Как выяснилось, это ничего не дало, стёкла всё равно все повылетали… В один из дней, в самом начале июля, папа пришёл домой и сказал: «Сегодня эшелон в Свердловск». Этим первым эшелоном мы и поехали с мамой. Отец остался служить в Ленинграде.

Помню, в тот поезд набилось очень много народу. Везде был распихан багаж, на верхние полки укладывали детей, а внизу сидели взрослые и старики. Периодически мы останавливались и пропускали идущие на фронт поезда с красноармейцами. Через шесть суток приехали в Свердловск.

- Арина Владимировна Архипова-Богданова

– Была ли для вас война такой же неожиданность, какой она оказалась для Сталина и его ближайшего окружения?

– Надо сказать, что никто не удивился, все этого ждали. Никто – из тех, с кем я тогда общалась – не верил в мир с Гитлером 1939 года. И никто этот мир не одобрял, в том числе и в моей семье. Я помню, папа принёс откуда-то журнал, где были фотографии Молотова с Гитлером в Берлине. Явно под влиянием взрослых я им всем на этих фотографиях выколола глаза и нарисовала усы (поверх их собственных), за что меня папа потом ругал.

– А какой вам запомнилась тыловая жизнь в Свердловске?

– Свердловск ведь считался не только столицей Урала, но и столицей тыла. Во время войны там жили около миллиона человек. Это был глубокий тыл, нас минули обстрелы, бомбёжки, затемнения, в отличие от многих других городов. Но жизнь была просто отвратительная. Сейчас много говорят об ужасных боях, о подвигах солдат. Однако жизнь рядовых тыловиков была не сильно лучше… Свердловск состоял из деревянных изб, как большинство русских городов. Туда селили сразу несколько семей. Бывшие купеческие дома тоже превратили в коммуналки. В них не было дымохода и отопления, люди делали дырку в форточке, чтобы дым от печки-буржуйки выходил на улицу.

Электричество включали на два часа в сутки. Зимой часто замерзал водопровод, канализация. Мы учились в три смены в школе, потому что большинство школ были заняты под госпитали. Занятия начинались в восемь утра у первой смены. Третья смена заканчивала затемно, около одиннадцати вечера. Это был ужас.

– Зимой 1941 в Ленинграде начался массовый голод. А как было с продовольствием в Свердловске?

– Карточки ввели сначала на хлеб. Детям и иждивенцам полагалось 400 грамм в день. Служащим – 500 грамм, рабочим около 600 грамм. Когда мы получили эти карточки, мы подумали: «Господи, куда столько хлеба?» А потом поняли, что кроме этого хлеба есть было нечего. Позже уже появились карточки на всё: на крупу, мясо, жиры, сахар. Но в Свердловске они не отоваривались. Очень трудно было что-либо получить. Покупать можно было только на сегодняшний день и на завтрашний – и то не всегда.

– И как люди выживали?

– Рабочих кормили в столовых. У нас в школе как таковой столовой не было. Хотя школьникам давали ещё дополнительно 50 грамм хлеба и чайную ложку сахарного песка. Из этого состоял наш завтрак. Иногда перепадала маленькая булочка – это было счастье. Есть хотелось вообще всё время. Несколько раз мне давали абонемент в столовую как ребёнку фронтовика. Однажды у меня этот абонемент стащил кто-то из одноклассников…

Немногие знают, что даже в тылу люди голодали постоянно. По Свердловску ходили слухи о случаях каннибализма. Но мы выживали за счёт того, что мама продавала спирт на рынке. Она работала в институте, где было завались подкрашенного спирта. Однажды, когда кто-то из коллег понял, что она совсем плоха, ей дали бутылочку чистого спирта. Она его развела как водку и продала на рынке мужикам. Потом стала и подкрашенный продавать.

– Слухи о каннибализме были просто слухами?

– Кто ж знает… Тогда правду о реальных проблемах не говорили. Мы питались слухами. Даже письма подвергались жёсткой цензуре. Хотя почта работала не в пример теперешней! Я этому всегда поражалась. Там ведь были миллионы писем, никаких других средств связи не было. Ездить друг к другу было нельзя, про телефон и говорить нечего…

«Мы научились обходить цензуру»

– Кто-то из ваших знакомых всё же остался в Ленинграде?

– Часть моих родственников остались в Ленинграде, а отец служил на Ленинградском фронте. Папа регулярно писал письма, давал нам знать, где находится его полевая почта. Так мы понимали, что сужается блокадное кольцо.

– Разве это было законно? Отец имел право разглашать, где находится почта?

– Нет, конечно. Это был эзопов язык, шифры в письмах. У нашей семьи даже был свой шифр, и при помощи него мы рассказывали всё, что не пропускала цензура.

– А что за шифр у вас был?

– Ну, например, у нас была одна знакомая, из русских немцев. Звали её Нина Адольфовна. И поэтому мы стали говорить: «Ниночкин папа ведёт себя очень плохо» или «Ниночкин папа в последние дни потише». Таким образом мы узнавали про бомбёжки и обстрелы в Ленинграде. Ниночка, кстати, и смеялась, и обижалась на это. Отец как-то иносказательно умудрялся обо всем рассказывать, я была маленькая и не понимала, а мама расшифровывала. Также узнавали и о голоде. Один профессор из Ленинграда писал такие загадочные письма, их надо было тщательно расшифровывать. Это было очень интересно. Бомбёжки он называл книжками, например. «Книжек не читаю» означало, что всё более-менее спокойно. А когда он «читал» много книжек, то мы беспокоились. Он ещё часто ссылался на сюжеты опер и книг.

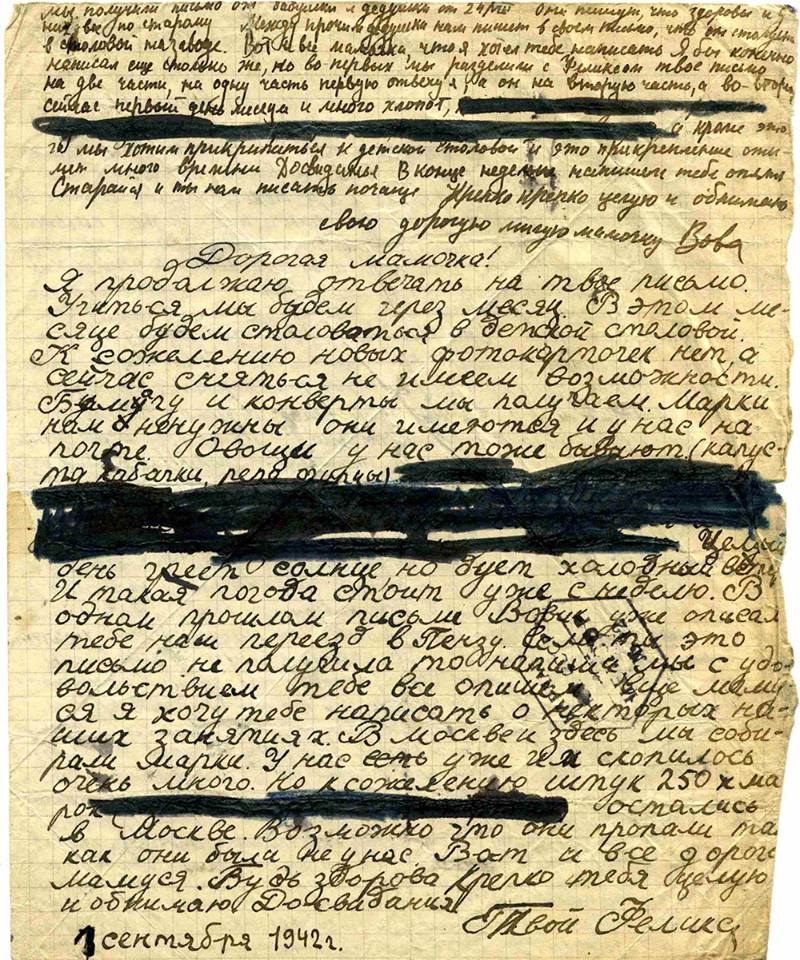

- Письмо, подвергнутое цензуре

– Как вы поняли, что можно было писать, а что – нет?

– Мы догадались, как работает цензура. Там сидели девушки. Одна читает и отмечает красными крестами, что надо вычеркнуть. Следующая тушью вымарывает эти строчки. Однажды нам пришло письмо из Ленинграда, где кресты стоят, а вымарать забыли. Там было написано: «Мы были в гостях и пробовали новое печенье», а в скобках указано: «из картофельной шелухи». И вот на строчке про шелуху стоял крест.

– То есть скрывали факт массового голода в Ленинграде?

– Ну да, но всё равно все об этом знали. И про бомбежки, и про то, где замыкается кольцо. Многое рассказали и эвакуированные из Ленинграда, которые приехали в 1942 году в Свердловск. Это уже потом, но тоже в 1942 году, показали документальный фильм «Ленинград в борьбе», где говорилось о голоде и нормах хлеба.

– Известно, что во время блокады Ленинграда в Смольном была клубника и булочки с заварным кремом. У вас было что-то подобное?

– Ходили слухи о закрытых магазинах, где все было как до войны. Туда ходили привилегированные люди. Местные власти или, например, актеры из МХАТа, которые приезжали в Свердловск. Были дома, где никогда не отключали электричество и где всегда работало отопление…

– Культурная жизнь была или об этом люди тогда не думали?

– Несмотря на тяжёлое положение, культурная жизнь била ключом. Были опера, драматический театр, ТЮЗ и оперетка. Театры набивались битком в любой день. Но у нас был кое-какой блат, иногда удавалось попасть. Я много ходила в драматический театр. В городе ещё было два кинотеатра и библиотеки. Были американские фильмы, мы тогда ещё дружили с США. Я с детства привыкла к театру, моя мама ведь была актрисой до войны. Но потом она об этом и не думала, нужно было откуда-то доставать деньги. Уже после победы, когда мы жили в Дрездене, её пригласили работать актрисой в Берлин. Но мой отец очень не хотел туда ехать, и мама в итоге отказалась. Так закончилась её карьера. Но театр я полюбила на всю жизнь.

– А люди в Свердловске друг друга поддерживали?

– Почти нет. Всем было плохо, и все друг друга ненавидели. Было много мальчишек-хулиганов, которые ходили стаями. Они однажды напали на меня в нашем дворе. Я шла домой, а они меня окружили, стали колотить и плевать на меня. Просто так, ни с того ни с сего. Думаю, они, поняли по моей одежде, что я эвакуированная – «чужая». Были и другие нападения. Помню, мою тётю устроили официанткой в столовой на заводе, она выхлопотала мне какой-то абонемент, и я носила маме домой суп. И вот я шла с этим супом зимой, а навстречу мне группа подростков. Я их хочу пропустить, лезу в сугроб, а один из них заорал: «Чё смотришь?» и толкнул. Суп разлился, я, конечно, очень расстроилась. Вообще, все люди были обозлённые. Я как-то раз спросила у соседа, который выращивал на участке черёмуху, не продаст ли он нам немножко ягод. Он меня покрыл матом и прогнал. Это была норма, хотя и понятно – почему. Есть было нечего, квартиры постоянно уплотняли. В двух комнатах могли жить две семьи, около 10 человек. Народ вообще был буйный, а от этого ещё больше ожесточался. Процветал антисемитизм. В Ленинграде, конечно, люди себя так не вели.

– А в чём проявлялся антисемитизм?

– Он вообще был очень распространён в бытовой среде. В Ленинграде я с этим не сталкивалась, даже не отличала русских от евреев. А для свердловчан что москвичи, что евреи были синонимами. «Понаехали», «шкуру свою спасают», – это были обычные разговоры. А из Москвы приезжали многие лауреаты премий, женщины ходили в чернобурках, свердловчане завидовали. Что касается евреев, их называли жидами. Из-за такого отношения им сложно было устроиться на работу. И этот антисемитизм длился почти вплоть до Перестройки. Правда, после войны он уже шёл больше «сверху», чем от народа.

– И всё же, несмотря на эту взаимную агрессию, чувствовался ли патриотический подъем?

– В победу верили, но Сталина никто особо не любил. Папин брат сидел с 1937 года. Вообще, очень многих знакомых посадили в 30-е годы. Это ведь просто так не забывалось. Отец потом признавался, что в те времена они с мамой ни одной ночи спокойно не провели. Да и в войну сажали за провинности и за разговоры, это было известно. Так что среди моих знакомых с патриотизмом было не очень. Хотя люди продолжали верить в победу. Наверное, потому что больше ни во что особо верить не оставалось.

- Парад 7 ноября 1941 года

«В конце войны мы хотели демократии и свободы слова»

– Когда вы вернулись из эвакуации?

– В 1944 мы вернулись в Ленинград. Город производил пугающее впечатление. Дома были потрёпанные, где-то зияли сквозные дыры. Все окна были забиты фанерой, кругом – следы от осколков. Ленинградцы, которые пережили блокаду, были очень гордые. На реэвакуированных смотрели как бы свысока. Зато не было никаких хулиганов, мальчики здоровались друг с другом за руку, никакого мата. Меня это просто потрясло. Дома начали потихоньку восстанавливать. Вообще, именно тогда, в 1944 году, когда мне было 13 лет, я начала задумываться о том, что нужно было не просто страну восстанавливать, а менять систему.

– Вы делились этими мыслями с кем-то? Это ведь «контрреволюционная деятельность», 58-я статья УК РСФСР?

– Делилась. Разговаривала на эту тему с одной девочкой, профессорской дочкой, в том же 1944 году. Больше никому, правда, доверять свои мысли не стала. Мы думали, что подрастём и будем бороться за смену строя. Хотели демократии и свободы, прежде всего, свободы слова. Вот такой неясный был план.

– На разговорах и остановились?

– Мысль о том, что этим надо заняться, жила во мне довольно долго. Моя подруга даже рассказала о наших «планах» своему знакомому профессору. Он, как ни странно, воспринял это серьёзно и даже похвалил. А на нас с подругой так никто и не донёс. Правда, на этом моя «подпольная деятельность» закончилась.

Вскоре мы уехали в Германию, и с 1946 по 1949 годы я жила в Дрездене, туда распределили отца. Вот там патриотизм у меня рос как на дрожжах, потому жизнь была гораздо лучше! Там я и вступила в комсомол, в 9-м классе, хотя долго не хотела этого делать. Первыми – ещё когда я училась в Ленинграде – вступать стали девочки, которые пережили блокаду. Они носили медаль за оборону Ленинграда и жутко этим гордились. А нас, вернувшихся из эвакуации, порицали за недостаток патриотизма. Но в дрезденской школе я была отличницей, старостой класса. И директор школы сказал: «Всем хороша девочка, только вот в комсомол почему-то не вступает». Ну, я и поддалась.

– Это было искреннее желание?

– В целом, да. Жизнь в Дрездене, учёба в хорошей школе при группе оккупационных войск этому сильно способствовали. Я ходила в библиотеку и изучала историю партии. В Германии детей никто не жучил, дышалось свободно. Мы сами проводили классные собрания, сами выпускали стенгазету, никто её не проверял. А в комсомоле была разная активность. На какое-то время меня всё это захватило. Но моё отношение к окружающей действительности резко изменилось после того, как я вернулась в Ленинград в 1949 году, чтобы доучиться в школе и поступить в университет. Хотя город к этому времени преобразился, почти все дома были уже отремонтированы, ходили новые автобусы, но в целом жизнь была в разы хуже, чем в Дрездене. Меня определили в ужасную школу, где были глухие учителя, а дети на уроках кидались едой.

Кроме того, в 1949 году я застала разгар борьбы с космополитами. Мой папа читал газеты, ругался, возмущался ужасно. Потом было дело врачей, это всё передавали по радио, даже моя бабушка была недовольна. Бытовой антисемитизм и правительственный соединились, люди в очереди в аптеку (в то время многие евреи там работали) жаловались, что «жиды их травят». Мою подружку, отличницу, не взяли в аспирантуру, потому что она была наполовину еврейка.

– Поступить в университет было сложно?

– Да, довольно трудно. Хотя меня, по правде говоря, приглашали работать в органы, в МВД. После возращения из Германии мне пришла повестка из Большого дома. Я плохо соображала, думала, что меня что-то про родителей в Германии будут спрашивать (я ведь вернулась в Ленинград без них). Ну, и пошла туда, на Литейный в указанный кабинет. Мужчина в штатском предложил мне выучиться на переводчика, переехать в Германию и работать на их структуры. Предлагали большие по тем временам деньги. Но я уже знала, что такое органы, помнила 30-е годы. Я была не та патриотка, которая в 9 классе вступила в комсомол. В итоге отказалась, сказала, что хочу поступать в университет. И это, кстати, была правда.

– Куда поступили?

– В пединститут имени М.Н. Покровского. Пыталась попасть в СПбГУ, но в приёмной комиссии сказали, что я сдала сочинение на двойку. Одна моя подруга считала, что я на самом деле всё хорошо сдала и это просто был звонок из Большого дома. Что-то вроде мести. Но думаю, что я и правда наделала ошибок. После института очень сложно было найти нормальную работу. Поначалу преподавала литературу, получала мизерные деньги. А потом меня взяли в Пушкинский дом. Я писала статьи про Достоевского и занималась декабристами.

– Победа в войне не изменила к лучшему отношение вас и ваших родителей к Сталину?

– В нашей семье отношение не поменялось, хотя многие люди, действительно, после победы стали его уважать. Но это всем быстро надоело, начал развиваться культ, и никто к этому всерьез не относился из моего окружения. Однажды я спросила папу: «Ты когда-нибудь кого-нибудь ненавидел?» Он сказал: «Сталина». А папа же был военный офицер и часто ходил на всякие собрания, где надо вставать и хлопать вождю. Он рассказывал, что вставал, но никогда не хлопал, а держал кукиш в кармане. Но когда Сталин умер, я плакала.

– Почему?

– Это были ужасные дни и ужасное настроение. По радио были только соболезнования и траурная музыка. Все кругом плакали. Настроение у всех было очень подавленное, даже у моего папы. Я его спрашивала: «Ты-то почему расстроен, ты же его ненавидишь?» А он говорил, что боится, что дальше станет хуже. Хотя непонятно, куда могло быть хуже. Ну, вот и я тоже поддалась этой общей тревоге. Потому и плакала.

- Похороны Сталина

– Сегодня продолжаются споры на тему: победа была достигнута благодаря Сталину или вопреки ему?

– Не то и не другое. Война началась, конечно, благодаря Сталину. Надо было дружить не с Гитлером, а с англичанами. И тогда никакой войны вообще могло бы не быть. И я не верю, что для Сталина эта война была громом среди ясного неба. Но я отдаю ему должное за то, что 7 ноября он провёл на Красной площади парад. Все бежали, в Москве была жуткая паника, а Сталин не уехал. Кроме того, он потом, после 1941 года допустил в командование умных людей. Он не был дурак. Так что какие-то вещи он смог сделать, хотя никто не спорит, что он злодей.

– Сегодня патриотическая пропаганда строится на нашей великой победе и Сталине, под руководством которого она была достигнута.

– Это мне всё не нравится. И даже дело не в том, что спекулируют победой или возвышают злодея. У нас ведь сегодня вообще все поводы для гордости в прошлом. Трубят про Куликовскую битву, про изгнание поляков из Кремля, все эти во многом преувеличенные победы. А историю надо знать со всех сторон, не выискивая только поводы для гордости. Надо помнить и том, чем гордиться нельзя ни при каких обстоятельствах. И даже, быть, может, об этом надо помнить в первую очередь.

Анастасия Беляева