Как Сергей Юрский прославился в Ленинграде и почему отсюда уехал.

Если искать среди «шестидесятников» именно театральных актеров, то трудно найти лучшую кандидатуру и более характерную фигуру, чем Сергей Юрский его «ленинградского периода» (до 1978 года). Начать с того, что далеко не каждый актер был обложен «органами» – то ли партийными, то ли гэбэшными – и был в середине 1970-х выдавлен из Ленинграда в Москву. Он не был диссидентом, но это свойство по разным признакам – по ролям в театре, по репертуару на эстраде – прочитывалось. Определенно он был символом интеллигента, которого сколько ни приручай, он все равно ненавидит власть. И никак не может вписаться в существующий порядок вещей.

Человек ХХ века

Впрочем, как показала книга автобиографических очерков «Игра в жизнь», выпущенная «Вагриусом» в 2002 году в серии «Мой 20 век», Юрский и в совершенно иной обстановке, на заре нового, XXI века, постоянно жалуется на одиночество, на духовный дискомфорт, старается защититься от существования в ситуации нынешней «свободы выбора». На фоне радости «московской тусовки» от этого «веселого кошмара», на фоне тех возможностей, которые предоставляют «бешеные деньги» одним и «новый сервилизм» другим, книга Юрского кажется взглядом отстраненным, угрюмым и трезвым, взглядом человека, чужого на этом «празднике жизни». Как и в 1970-е, его опять обложили. Только теперь уже он ощущает себя «переогромленным» шумом времени, «переигранным» карнавалом, в который превратилась сама жизнь, и объясняет свои ощущения тем, что он человек двадцатого века и его время ушло.

Юрский: «Отец часто повторял: “Я человек девятнадцатого века”. Говорил он это со смесью гордости и растерянности. Смысл был такой – к сожалению, за сегодняшним днем, за сегодняшними понятиями жизни мне не угнаться, но, честно говоря, и не особенно хочется, ибо понятия эти мне не по душе, прежние были в чем-то лучше. Теперь я с той же интонацией могу произнести: “Я человек двадцатого века”».

Это и есть позиция русского интеллигента: он всегда больше своей судьбы, не соответствует своему времени и всегда обложен. В определенных обстоятельствах – в частности, в 1960-е – 1970-е годы – эта позиция выглядела вызывающей. Тем более, что и соответствующие роли шли к Юрскому, укрепляя этот его сценически-внесценический имидж «лишнего человека» – лишнего в жизни. Представлять такую модель – это была социальная роль Сергея Юрского.

Ленинградский период

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 г. в семье режиссера театра, цирка и эстрады Юрия Сергеевича Юрского. В 1952 – 1955 гг. учился на юридическом факультете ЛГУ им. А.А.Жданова, а в 1959-м окончил Ленинградский театральный институт им. Островского (курс Л.Ф.Макарьева).

В Большой драматический театр он был взят еще студентом в 1957 году, его высмотрела Д.М.Шварц, завлит. Особо я бы отметил три его сценических образа: Чацкого, Эзопа («Лиса и виноград» Г.Фигейредо) и лейтенанта Часовникова («Океан» А.П.Штейна). То, что Чацкий и Эзоп были разновидностями «основной модели» – не вписывающегося в окоем интеллигента, – это понятно. Любопытно при этом, что Товстоногов именно Юрскому поручал такие роли, выстраивая из них непрерывную линию и развивая то, что в Юрском как человеке было заложено имманентно. Товстоногов вообще тогда гениально сталкивал человеческие типажи: достаточно, например, вспомнить противостояние Чацкого-Юрского и Молчалина-Лаврова, правильного, спокойного, уверенного в том, что «он дойдет до степеней известных».

Пояснений заслуживает лейтенант Часовников из ныне забытой (и справедливо) схематичной советской пьесы. Тогда казалось неким парадоксом, что даже на советском флоте оказывается свой «диссидент», который и тут никуда не вписывается и на флоте служить не хочет. Символично, что в спектакле встретились К.Лавров, О.Басилашвили и С.Юрский. Лавров играл флотского офицера, прямолинейного, как палка, и ясного, как праздничный плакат (таким актер был и в жизни). Басилашвили, если мне память не изменяет, изображал в меру циничного приспособленца, а Юрский – человека, который пытается нарушить существующий порядок вещей.

Не удивительно, что в спектакле «Правду! Ничего кроме правды!» (по бездарной пропагандистской пьесе Д.Н.Аля), поставленном Товстоноговым к 50-летнему юбилею Октябрьской революции (1967), прослеживалась общемировая революционная традиция, и Юрскому была поручена роль Даниэля Дефо, который стоял у позорного столба и говорил: «Я, Даниэль Дефо…». После слова «я» артист выдерживал паузу, которой было достаточно, чтобы зрители вспомнили суд над Синявским и Даниэлем (1966).

Это была обычная по тем временам режиссерская «фига в кармане», но опять же примечательно, что постоять у позорного столба Товстоногов доверил именно Юрскому. Не удивительно, что после роли профессора Полежаева в «Депутате Балтики» (1970) неприязнь к Юрскому со стороны парторганов и Г.В.Романова только усилилась.

Отвлекаясь от «политического мэйнстрима», нельзя не сказать об особом артистизме Юрского, которым он наделял своих персонажей – от Чацкого, выступавшего на «общественной сцене» фамусовской Москвы – до Дживолы («Карьера Артуро Уи» Б.Брехта). Актером оказывался изображаемый им персонаж, и театральность таким образом вписывалась в формулу «реалистического театра», образуя с ней органичный синтез.

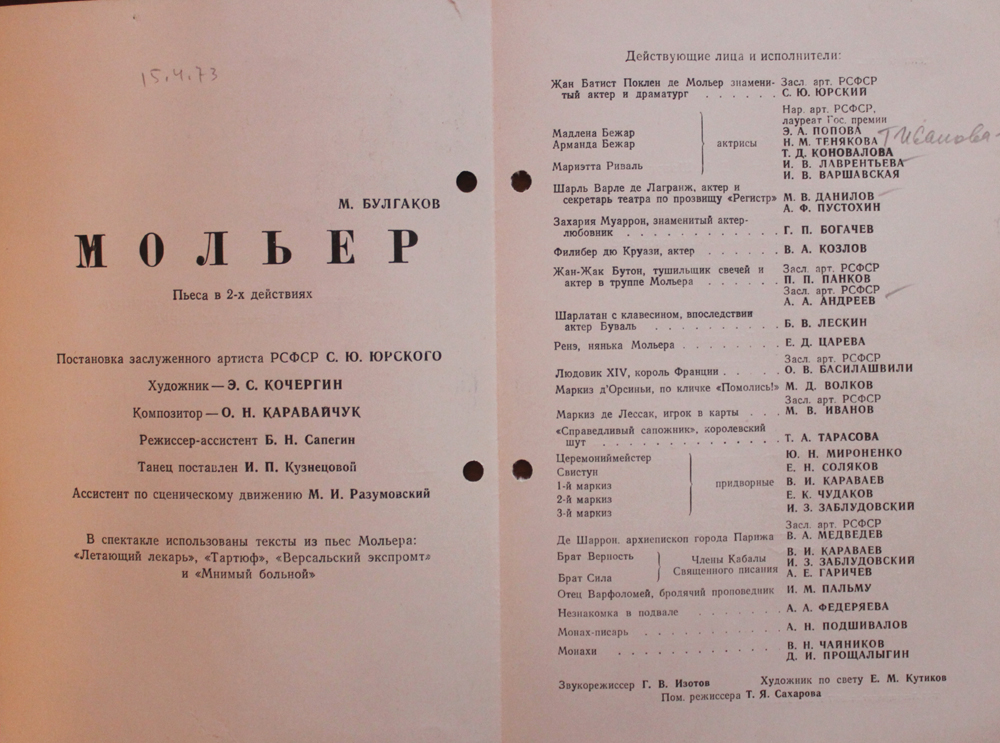

Точкой схождения обеих линий – «политической» и собственно театральной – стала постановка «Мольера» в БДТ в 1973 г., которую Товстоногов, вообще-то не любивший «дарить» другим режиссерам своих артистов, уникальных и воспитанных им исключительно для себя, для своей славы, разрешил осуществить Юрскому. Булгаковский «Мольер» (Мольера, естественно, играл сам Юрский) читался как спектакль о взаимоотношениях Художника, который «остро пишет», не просто с властью, а именно с советской властью, в битве с которой он неминуемо гибнет.

Интересно эту постановку сопоставить с удушливой атмосферой романовского правления, в тисках которого Юрский смотрелся белой вороной. Запреты в Ленинграде действовали более сильные, чем в Москве, плюс бдительность «органов», попытки всех превратить в стукачей, запугать, подавить… Для Юрского исходным пунктом «неприятностей» стало знакомство с Ефимом Эткиндом, которого – несмотря на то, что никаким «диссидентом» он не был, а лишь участвовал в борьбе за Бродского и хранил рукописи Солженицына – в те годы всем гэбэшно-партийным колхозом травили и выдавливали за рубеж. В доме Эткинда состоялась и краткая встреча Юрского с Солженицыным (писатель через Юрского решил передать Товстоногову приглашение в Стокгольм или в посольство Швеции в Москве на «церемонию вручения Нобелевской премии г-ну Солженицыну А.И.»). Все это стало формальными причинами вызова в Большой Дом к следователю на «беседу». Юрский подробно описал этот допрос, вопросы, ответы, и финальную, почти что ритуальную вербовочную фразу: «Я вам запишу мой телефон. Вы позвоните, если придут в голову какие мысли» — «По поводу чего?» – «Да по любым поводам. Вот телефон. Вам пригодится. Спросить товарища Чехонина».

А затем начались бесчисленные «неприятности» – видимо, в ответ на отказ «стучать». Не утвердили на роль в фильме; вычеркнули из списка на присвоение звания «народный артист РСФСР»; закрыли (уже Товстоногову!) съемки фильма-спектакля «Беспокойная старость» к 100-летию Ленина; на радио официально и громогласно запретили транслировать старые передачи с участием Юрского, а к новым передачам приказали не допускать, одновременно изъяв все упоминания фамилии (об этом Юрский впервые сообщил в интервью, опубликованном в «Смене» 27 марта 1990 г.); аннулировали пропуск на ленинградскую студию телевидения; вырезали кадры с участием Юрского из новогодней передачи из Дома актера (это уже на Центральном телевидении). Оставался БДТ, но друзья по театру то и дело сообщали: «Куратор вызывал в связи с предстоящей заграничной поездкой. Просил подробно рассказать о тебе» (каждый творческий союз имел в «Большом Доме» своего куратора, гласно осуществлявшего «контрольно-воспитательные» функции).

Запыхтела машина подавления, причем, целью являлся не диссидент, не борец с режимом, а, скорее, конформист, хотя и с мощной фигой в кармане, который старался делать вид, что не замечает того, что реально происходит, и действовать легально, намеками и двусмысленностями, по тонкости, остроумию и числу которых, Юрский, конечно, являлся в 1970-х гг. чемпионом не только Ленинграда, но и страны.

Это относилось и к концертной деятельности Юрского: кого бы он ни читал – Пушкина, Цветаеву по-французски, Зощенко, Бродского, Шукшина, Жванецкого – все было изначально заряжено каким-то «анти», все было против известно чего, и этот подтекст определял все. Пойти «на Юрского» означало пойти на нечто «тайно и гарантированно антисоветское»: хотя формально все пребывало в рамках законопослушания и было залитовано, душа отдыхала. Поэтому выбор его «органами» в качестве очередной мишени – после Бродского, после Эткинда – был в высшей степени закономерным.

Особый интерес представляют собой отношения с Товстоноговым. Юрский постарался написать о диктаторе БДТ не просто восторженно, но еще и доказав, что эмигрировал он в Москву «не из-за него». Нет, заявил Юрский в своей книге, разногласия были, но «он давал мне работать», виноваты же «органы», которые развели нас, которые «давили на каждого из нас…». И вместе с тем Юрский не единожды подчеркнул, что БДТ при Товстоногове являлся монархией, в которой Товстоногов был сразу и царем, и главой церкви; что он был диктатором и не нуждался в других самостоятельных режиссерах, но только в исполнителях поручений. Вокруг же Юрского уже начала складываться «труппа», как режиссера его сравнивали с Самим, и это было недопустимо: «Однажды Г.А. откровенно сказал мне: «Вокруг вас группируются люди, Вы хотите создать театр внутри нашего театра. Я не могу этого допустить». Между прочим, у Юрского возник остроумный замысел – поставить «Строителя Сольнеса» Г.Ибсена с Товстоноговым в заглавной роли. «Увидеть, как Г.А. в роли будет развивать основную тему Сольнеса – мне не нужны последователи и ученики, я сам буду строить свои дома, – фантастически интересно». Товстоногов не сказал тогда «нет», но замысел не реализовался.

В контексте всех этих обстоятельств видно, что судьба Юрского, стремившегося ставить в БДТ спектакли по методу Товстоногова, но только лучше, пользуясь к тому же великолепными, воспитанными Товстоноговым для самого себя актерами, – не имела перспектив. Дина Шварц, завлит БДТ, в своем дневнике написала про «злосчастный налет» Юрского на режиссуру: «Он и тут хотел быть великим. Но это не состоялось. Человек с врожденным профессионализмом стал способным дилетантом, не более…». Такова была официальная, т.е. Товстоногова, точка зрения. Перспектив в Ленинграде не было. «Товстоногов, – вспоминал Юрский, – предложил мне отпуск на год… Прошел год. Периодически я обращался к властям с просьбой объясниться. Меня не принимали… Я спросил Товстоногова, может ли он чем-нибудь помочь. Он сказал: “Сейчас нереально. Надо ждать перемен. Будьте терпеливы…“».

В 1978 г. Юрский ушел из БДТ и переехал в Москву, скорбя о том, что без него и его спектаклей БДТ не развалился.

Как я познакомился с Юрским

Первую в своей жизни статью под претенциозным названием «Нити Ариадны» (о «Мольере» в БДТ и о творчестве Юрского ) я написал в 1976 г., еще будучи студентом Политехнического института. Статья так опубликована и не была, зато я познакомился с Юрским.

Я «Мольера» посмотрел 15 апреля 1973 г., через месяц после премьеры, потом еще раз 19 сентября 1975 г. Это был период моего сильного увлечения театром. В 1976 г. была завершена статья «Нити Ариадны». В статье я, помимо того, что извлек наружу некоторые политические подтексты «Мольера» и проанализировал сам спектакль, его структуру и игровую стихию, еще и показал Юрского как режиссера товстоноговской школы, развивающего традиции мэтра.

Сначала я послал «Нити Ариадны» на адрес БДТ Сергею Юрьевичу. Юрскому статья очень понравилась, и он прислал мне письмо. Штамп на конверте – 1 октября 1976 г. Письмо было лестным.

«Я с громадным интересом прочитал Ваш труд – не знаю, как назвать его, статьей, исследованием, диссертацией. Прочел залпом. Не потому, что это касалось меня. Во всяком случае, не только потому. <…> Во многих случаях Вы поразили меня тем, что точно сформулировали намерения, которые были при замысле или при работе. И тот факт, что они могут быть столь полно восприняты и высказаны другим человеком, видевшим только результат, переворачивает вверх дном мое нынешнее настроение. Уж совсем казалось, что все и всё врозь, и царит пресловутая “некоммуникабельность”. И вдруг…

Но дело не только в этом. Вы открыли мне новые связи, пробудили мои уснувшие желания, возродили доверие. Кроме некоторой скоровогорки финала статья кажется мне крайне убедительной в смысле исследования профессии. Если бы это не выглядело хвастовством, я всячески рекомендовал бы эту статью актерам».

В конце просил позвонить по телефону, дал свой номер.

Полагаю, что настроение у Юрского в октябре – ноябре 1976 г. было так себе с учетом уже открывшейся ближайшей перспективы. Вскоре, как он рассказал много лет спустя в одном интервью, его вызвали в КГБ «и сообщили, что такого актера – Сергей Юрский – больше не существует. Потому что он, по мнению властей, “дискредитировал высокое звание советского человека”. Поступил приказ сверху, и передо мной мгновенно закрылись все двери на “Ленфильме”, радио, телевидении. Мне пришлось уйти из БДТ. Меня вынудили уехать из Питера в Москву. Но здесь не взяли во МХАТ, потом в Ленком… Да и в Театр Моссовета приняли с жутким скрипом». По словам актрисы С.Крючковой, «Григорий Романов лично ненавидел Юрского…»

Вернусь в октябрь 1976 г. Я позвонил Юрскому, сообщил, что я студент Политехнического института. Думаю, что он опасался, не «подстава» ли я со стороны КГБ, смрадное дыхание которого он ощущал в то время. Долго договаривались о встрече, и, наконец, встретились на набережной Фонтанки, на другой стороне от БДТ, у Лештукова моста, на сильнейшем ветру, в ноябре 1976 г. Юрскому хотелось посмотреть на автора текста о нем. Он сразу сказал, что размахивать этой статьей не может – т.е. чтобы я не рассчитывал на помощь в публикации. Я же был тогда наивным и надеялся, что Юрский поможет с публикацией, рекомендует статью в журнал «Театр». Но он был не в том положении. Потом я сам отправил им текст, он их явно заинтересовал, я это понял сразу. Однако оказалось, что напечатать «Нити» невозможно ввиду:

а) положения Юрского в театре – Товстоногов его сразу же невзлюбил за успех «Мольера», что в отделе критики «Театра» учитывалось в первую очередь, тем более что Товстоногов был членом редколлегии, о чем мне без обиняков сказал зав. отделом А.Демидов, когда я побывал в редакции в октябре 1976 г.,

б) раздражения, которое Юрский вызывал у ленинградского управления КГБ, о чем мне в редакции не сказали, но о котором наверняка знали, а я узнал позже,

в) раскрытия мною в статье политических подтекстов и ассоциаций, глубина и тяжесть которых усугублялись биографиями Мольера, Булгакова и самого Юрского (на этих трансвременных связях и основывался смысл и успех спектакля).

В общем, я попал в десятку, не зная про пункт «б» и отлично зная про пункты «а» и «в». Но был счастлив, поскольку мне еще надо было доказывать самому себе, что я могу. Кстати, после отдела критики я сунул статью в отдел теории «Театра» и также получил вполне ожидаемый отказ от зав. отделом А.Вислова: «По своему характеру Ваша работа, как мне кажется, тяготеет скорее к публикации научного, чем журнального склада. Вынужден вернуть Вам ее также еще и потому, что статья о Булгакове, которая имеется в портфеле отдела и которая лежит у нас уже три года, будет опубликована не раньше 1978 г., а с автором имеется договоренность» (21.12.1976).

Забавное было время: чья-то статья о Булгакове была принята отделом теории журнала «Театр» в 1973 г., а намечена к публикации в 1978 г. Не удивительно, что все, что там в итоге публиковали, напоминало пыльную тряпку, упавшую за шкаф. Кстати, первое издание трех романов Булгакова вышло в 1973, а второе – в 1978-м. Ритм изданий был задан в ЦК КПСС и распространялся на всех. Раз в пять лет, не чаще.

Что же до пункта «а», то всем было известно, что Товстоногов не терпит чужих успехов и сплотившуюся на «Мольере» театральную команду воспринимал как заговор и сепаратизм. И как Юрский ни распинался, что Товстоногов – «это человек который и назначил меня на эту <Мольера> роль и вместе на роль режиссера, руководитель театра и мой учитель и в актерском, и в режиссерском деле» (Ленинградская студия телевидения, театральная программа «Рампа», 1974, 21 июля), все это было тщетно. Своих актеров, свой театр, свой режиссерский метод Товстоногов создал только для себя и ни с кем делиться не собирался. Юрский-режиссер был для него и выскочкой, и конкурентом, особенно с учетом абсолютной удачи спектакля и использования всех принципов режиссуры самого Товстоногова. Но это и было самым опасным: его, Великого Гогу, мог кто-то заменить! Дина Шварц, завлит БДТ, которая мне видится в ее отношениях с Товстоноговым подобием Кагановича при Сталине, написала в дневнике 10 сентября 1988 г. так: «Это я его <С.Юрского> привела в театр <…> И каждый его успех был для меня личным праздником. Он меня удивлял, его рост непостижим <…>. А потом этот злосчастный налет его на режиссуру. Он и тут хотел быть великим. Но это не состоялось». Дина Шварц лгала даже в дневнике, даже сама себе, настолько была предана Товстоногову.

Да, у великого Гоги было сверхчутье на талантливое и современное. Но было и не менее обостренное чувство опасности свой диктатуре. Успех и славу «Мольер» Юрскому принес, а счастье – нет.

В качестве благодарности за статью Юрский пригласил меня на только что поставленный им спектакль «Фантазии Фарятьева». Конечно, это был не «Мольер», но тоже интересно. Но совсем интересно, что пригласил меня Юрский не на малую сцену БДТ, а в ДК «Невский», где спектакль шел 2 декабря 1976 г. И пояснил, дав мне понять, какой гадюшник этот знаменитый БДТ во главе с Великим Гогой: в здании на Фонтанке «Фантазии» – спектакль тихий и психологический – нарочно ставят в один день с «Историей лошади». Чтобы громкая музыка и песни мешали спектаклю Юрского.

Михаил Золотоносов