Никита Благово о репрессиях, блокаде и старом Петербурге.

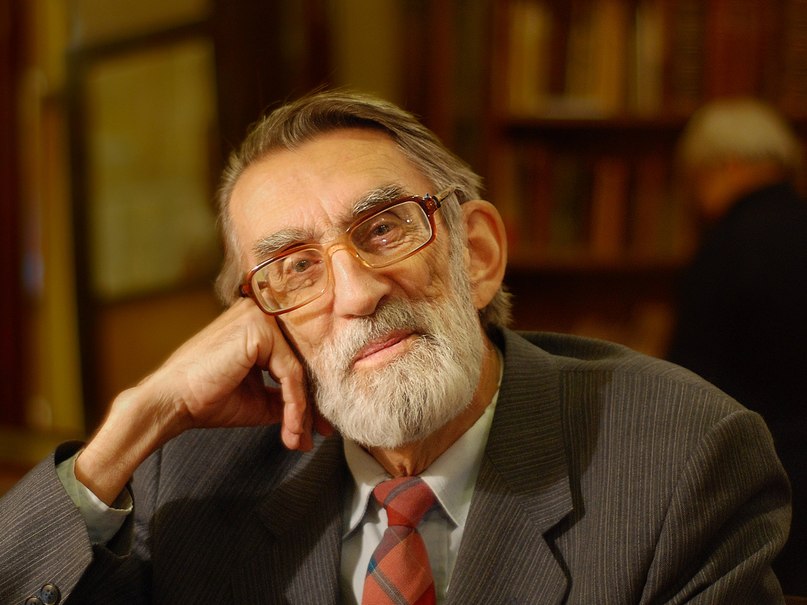

Никита Владимирович Благово – один из тех людей, встречая которых, вдруг понимаешь, каким на самом деле когда-то был – и мог быть и сейчас – Санкт-Петербург…

Потомок старого дворянского рода, переживший аресты и гибель родных в период репрессий, переживший страшную блокадную зиму и страх послевоенных репрессивных кампаний, сумевший в дальнейшем найти достойное место в жизни и ставший одним из отцов-основателей спортивного ориентирования в СССР, Никита Благово так и не стал похожим на типичного советского – или постсоветского – человека. Он будто застыл в том дореволюционном Петербурге, которого не видел он сам, но который застали его родные и школьные учителя, на всю жизнь привившие ему понятия чести, долга, хороших манер. Сегодня Никита Благово – заведующий музеем истории школы Карла Мая (о которой наш журнал недавно писал). В интервью «Городу 812» Никита Владимирович рассказал о своей жизни и поделился размышлениями о тех эпохах и событиях, которые ему довелось застать и многие из которых – лично пережить.

— Я родился в 1932 году при грустных обстоятельствах: свою жизнь мне передала моя мама Татьяна Михайловна Благово. Она была преподавательницей, окончила институт Герцена по отделению романских языков, находилась на практике за границей, из-за чего и была арестована на полгода чекистами по обвинению в шпионаже, содержалась в камере печально известного дома предварительного заключения на Шпалерной улице. Именно там и подорвала свое здоровье, как позже говорила моя бабушка, ее мама. И воспитывала меня бабушка — Вера Николаевна Художилова. Отец, Владимир Константинович Благово, после смерти мамы создал новую семью, и мы почти не встречались. Как вы знаете, личность формируется именно в ранние годы, и главное влияние на меня оказывала бабушка. Она была домохозяйкой – закончила только гимназию в Москве, высшего образования не имела. Тем не менее, знала французский язык, читала стихи, говорила на хорошем литературном языке, имела чёткий почерк, вышивала гладью и крестиком, а когда мы в 1941 году сняли дачу во Всеволожске, где и узнали о начале войны, бабушка успешно выращивала редиску, морковь и другие овощи, ухаживала за цветами — ей не чужды были и прикладные знания о ведении хозяйства. Для обычной петербургской воспитанной женщины такая разносторонность была в порядке вещей. Ее муж, мой дедушка, Михаил Николаевич Художилов до 1918 года был преподавателем топографии и труда в военном училище — в Александровском кадетском корпусе. Заслужил чин полковника. И, естественно, — приходится вставить это слово, — дважды был арестован, правда, оба раза освобождён после отбытия срока. Умер на наших с бабушкой глазах дома от голода в ноябре 1942 года… Эти люди заменили мне отца и мать и передали основные понятия о добре, милосердии, об искренности, о справедливости, об интересе к культуре, о важности чтения, а я ведь учился читать еще по дореволюционному букварю! До сегодняшнего дня я вспоминаю их как пример: как они себя вели, как говорили, как относились к другим собеседникам… Все это было мне и приятно, и понятно. Подсознательно вызывало желание подражать.

— Благово – известная древняя дворянская фамилия. А откуда происходил род Художиловых? Бабушка Вам рассказывала?

— Конечно. Мы часто ходили вместе с ней на Охтинское кладбище в районе нынешнего моста Александра Невского, которое снесли в 1950-е годы и где больше нет могил моих предков по материнской линии… Когда стали доступны архивы, я занялся историей предков моей мамы. Начав с метрической книги Вологодской губернии 1795 года, я проследил весь их путь от простых крестьян Художиловых до дворян Художиловых: уже внук крестьянина был произведен в чин генерал-майора. Эти люди, прошедшие долгий путь, всем своим поведением вызывали уважение и интерес. Мой дедушка, внук крестьянина, играл на фортепиано, пел прекрасно поставленным баритоном, владел кистью, участвовал в конкурсе на памятник Пушкину, который предполагали поставить на Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова, хорошо владел столярным мастерством.

— Как вашей семье удалось уцелеть в период Большого террора?

— Уцелеть, увы, удалось не всем. На моих глазах произошло событие, которое навсегда врезалось в память – зрительную и умственную. Мой дядя, старший брат моей матери Николай Михайлович Художилов, будучи сыном офицера, не мог при новой власти получить высшее образование, поэтому работал кочегаром на паровозе. На него написали донос, и 10 июня 1937 года в нашу коммунальную квартиру ворвались сотрудники НКВД, арестовали дядю. Он растерянно собрал какие-то вещички, говорил, что разберутся и он скоро вернётся, бабушка плакала… Потом мы ходили на Шпалерную, носили передачи. О хождениях к тюремным дверям хорошо написала Ахматова в своем «Реквиеме», она ведь тоже туда ходила…

В какой-то момент передачи принимать перестали, сказав бабушке, что ее сын осужден на 10 лет без права переписки. Это была кощунственная фраза, которая означала расстрел, но тогда мы об этом не знали. В 1947 году, конечно, дядя не вернулся. Его жена и дочь, моя двоюродная сестра Наташа, были сосланы и тоже испытали все известные тяготы.

Глубоко исследовав историю своей семьи, я выяснил, что всего от репрессий пострадали двадцать шесть моих предков. Шестеро из них были расстреляны (в их числе кочегар, бухгалтер, командир роты Красной армии, член коминтерна…), двое умерли в лагерях. И никто из них никогда, — ни на словах, ни, тем более, на деле, не был замечен в действиях, направленных против советской власти. Абсолютно безвинные жертвы. Эта несправедливость, кроме осуждения, ничего вызвать не может. Вообще, через мою жизнь прошли и всегда представляли для меня особый интерес две тяжелые трагические темы — тема репрессий и тема Блокады…

— А как удалось уцелеть вашему отцу, носителю дворянской фамилии?

— Отец, конечно, чуть не пострадал из-за своей фамилии: когда он учился на первом курсе Путейского института в Ленинграде, то попал под чистки, проводимые советской властью, и был отправлен, ни много ни мало, в Москву в Бутырскую тюрьму. К счастью, сестра моего отца смогла пробиться к Екатерине Пешковой, жене Максима Горького, которая в Москве занималась защитой прав политзаключенных, и благодаря её хлопотам отца выпустили. Он никогда не рассказывал мне о предках с его стороны. Даже лежа на смертном одре и умирая от рака, когда мне было 43 года, он хранил молчание. Но я не осуждаю его за это, и вот почему. Впоследствии я нашел информацию о моем дедушке — полковнике Константине Петровиче Благово, награжденном семью боевыми орденами, который после тяжелого ранения находился в Крыму на лечении и был расстрелян в Феодосии по приказу Белы Куна, палача, чьим именем до сих пор названа улица в нашем городе. Отец, очевидно, пробыв определенное время в Бутырке, получил такой урок на всю жизнь, что не хотел мне об этом говорить, чтобы я не знал и не мог пострадать от этого знания.

— Но то, что ваша фамилия – дворянская, не могло не бросаться в глаза. Вы испытывали в связи с этим какие-то трудности?

— Да, ещё в школе, но, к счастью, не репрессивного характера. Некоторые учителя искажали мою фамилию, вызывая к доске: «Благой, к доске!» — «Я не Благой, я Благово», — отвечал я. «Такой фамилии нет!» — отвечали мне. Всё это и подтолкнуло меня к тому, чтобы в дальнейшем заняться историей моей фамилии…

— Бабушка и дедушка объясняли вам, почему так происходит: с родственниками, в школе?

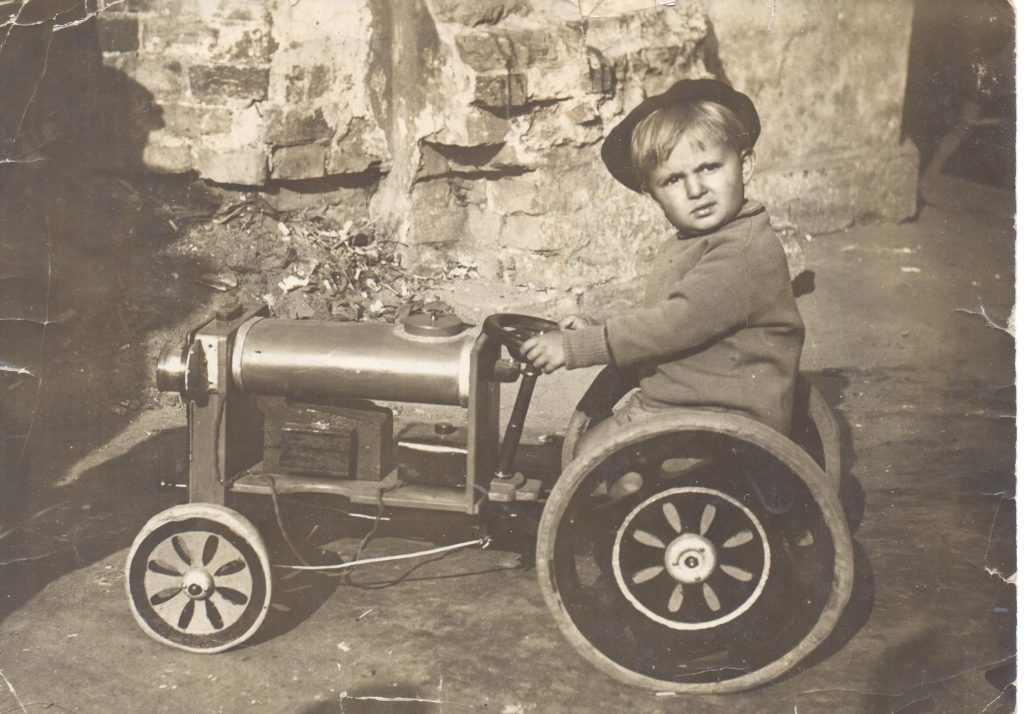

— Да, бабушка говорила со мной об этом, и у меня не оставалось никаких сомнений в том, что это неправильно. Но бабушка не подводила под это какую-либо идеологию. Может быть, из соображений безопасности, а может, это было просто мнение бабушки и дедушки, но они никогда не произносили слов, осуждающих власть того времени. Я помню, когда главу НКВД Ежова расстреляли и на его место пришел Берия, бабушка написала ему большое письмо с просьбой об освобождении невинно арестованного сына, так как верила, что теперь-то начнутся какие-то справедливые изменения. Никакого ответа, само собой, не пришло… А я до сих пор помню, как мы с дядей смастерили игрушечный трактор, который ездил на аккумуляторе, как я ездил на нём во дворе; помню, что дядя был для меня олицетворением добра и справедливости. Конечно, то, что пережили его родители, и вообще поколение моих дедушки и бабушки — просто кошмарно…

— Удалось потом ознакомиться с делом вашего дяди?

— Да, из этого дела я, наконец, узнал, кто и почему написал донос на моего дядю. Оказалось, это сделал слесарь, ремонтировавший его паровоз. В протоколе допроса, который проводили спустя двадцать лет после ареста дяди, во время процесса реабилитации жертв политических репрессий, человек, написавший донос, показал, что горько сожалеет о содеянном, но у него не оставалось выбора — если бы он отказался содействовать в исполнении пришедшей разнарядки по выявлению политических преступников, то его бы самого арестовали. На кону была его жизнь и его семья, он сделал выбор в их пользу. А про моего дядю в ходе допросе спустя двадцать лет сказал: «Я погубил хорошего человека. Я хорошо помню Николая Художилова. Он всегда приносил вкусные завтраки и делился с нами, всегда давал деньги взаймы и не требовал назад. Он никогда не вел антисоветских разговоров и не портил никакого имущества. Он был достойным сыном отечества». Я считаю, что это квинтэссенция всего произошедшего, это самое страшное. Страна разделилась на тех, кто сидел в лагерях или был расстрелян, тех, кто писал доносы, и тех, кто дрожал от страха и старался не замечать происходящего.

Несмотря на то, что я довольно свободно сейчас говорю об этом, я до сих пор помню этот страх. И с сожалением отношусь к тем миллионам людей, которые ждут возвращения Сталина в новом обличье, видят в нем достойного лидера. Мне кажется, репрессии нанесли настолько несправедливый урон стране, что она до сих пор не оправилась от него и у многих исказилось само понятие справедливости…

— Вы задумывались о том, что было бы с Россией, если бы в ней не произошла большевистская революция?

— Конечно, задумывался. Приведу простой пример: каждый третий выпускник этой замечательной школы, в стенах которой мы сейчас находимся (в музее истории школы Карла Мая, — ред.), получивший блестящее воспитание и образование, вынужден был эмигрировать. В частности, уехали за границу 8 из 34 академиков-выпускников. Мне, как россиянину во многих поколениях, обидно, что они прославились не здесь, не в Петербурге, не в России. Например, Сергей Елисеев, выпускник школы Мая и первый европеец, окончивший Токийский университет, стал основоположником японологии во Франции, а ведь мог трудиться и у нас, если бы не то смертельно опасное время. Свою книгу о школе им. Мая я завершаю цитатой философа Николая Лосского и, мне кажется, она очень хороша для понимания того, что было бы при эволюционном течении истории в России: «Дело народного образования вообще быстро продвигалось вперед благодаря усилиям земства, Госдумы и всего русского общества. Если бы не было революции, Россия имела бы уже в 1922 году сеть школ, достаточную для обучения всеобщего, при том поставленного на большую высоту, потому что школьные здания все улучшались, снабжение школ учебными пособиями постоянно совершенствовалось, и образование учителей становилось все лучше и лучше». Вот как надо было развивать страну, но вместо этого пошли по пути разрушения «до основания, а затем…», загубили дух любви и уважения людей друг к другу. Да, в Советском союзе реализовали много великих по своему масштабу проектов, но как? В немалой степени руками заключенных. Наивно думать, что Россия, которая в 1913 году была среди передовых мировых стран, не достигла бы еще большего без большевистской революции.

— Вы стали думать об этом уже после развала СССР?

— Это мнение формировалось постепенно, весь ход исторических событий, которые мне довелось наблюдать, наводил меня именно на эти мысли, разумеется, задолго до 1991 года. Я очень много ездил по стране, когда работал в энергетике, видел, как живут люди не только в Ленинграде, но и в глубинке Псковской или Иркутской областей. Как говорил Аркадий Райкин: «Это две большие разницы». За палку колбасы в глубинке давали лучший номер в гостинице…

— Могла ли Россия избежать революционной катастрофы? Многие историки полагают, что накануне 1917 года в Российской империи действительно сложилась практически безвыходная политическая ситуация, из которой «нормального», демократического выхода уже не было…

— Я считаю, что насилие и убийство миллионов невинных, образованных и трудолюбивых людей — это преступление. Надо было всё же пойти по тому пути, который предложило Учредительное собрание – решить вопрос о будущем страны через выборы, отказаться, если считали нужным, от монархии и провозгласить республику, но не устраивать сознательно резню, как это сделали большевики. Конечно, господин Ульянов победил, но я не могу назвать его умным человеком, с точки зрения интересов страны, как я их понимаю. Абстрактная идея всеобщего равенства сама по себе и не была плоха, но её воплощение было чудовищно… Тем не менее, все эти события не повлияли на мое отношение к родине. Я считаю, что отечество нужно любить и всегда служить ему. А если власть плохая или даже очень плохая, то надо стараться способствовать тому, чтобы недостатков было меньше. Я противник любых революций. Эволюционный метод, метод убеждения — пожалуйста. Но не насилие и кровь. Опыт показывает, что революции – и французская «великая», и немецкая «национальная» принесли огромный материальный и духовный урон странам, где они происходили. Наша страна после революции была отброшена на многие годы назад. «Грабь награбленное» — разве это полезный лозунг? Увы, многие люди до сих пор этого не понимают, что это преступный лозунг…

— И что делать с обществом, травмированным и сформированным ленинско-сталинской террористической эпохой? После крушения СССР прошло уже немало времени. По сути, выросли два поколения. Но на эволюцию в верном направлении происходящее в нашем обществе мало похоже. Может, нужны какие-то радикальные политические изменения?

— Я – убеждённый сторонник воспитательных и образовательных мер. Каков учитель — таково и общество. Нам, в первую очередь, нужны не политики, а педагоги, которые могли бы отдать себя целиком своим ученикам, любить свое дело. На это уйдут годы, так как отыскать сразу и воспитать тысячи истинных педагогов по всей стране не получится. Процесс будет поступательным и продолжительным, но, главное, чтобы он происходил. Знаете, я ведь до сих пор встречаюсь со своими одноклассниками, а мы, на секундочку, выпускники 1949 года! И мы всегда добрым словом вспоминаем своих учителей, выросших и воспитанных еще в дореволюционных порядках. Мои ровесники из других школ, как правило, так же отзываются о своих «старорежимных» учителях. А вот встречающиеся мне выпускники 1967 или 1974 годов выпуска уже отмахиваются от воспоминаний о своих учителях, иногда даже называя свой школьные годы «ужасным временем». Я не обобщаю, были и в то время достойные педагоги, но все же, как так получилось? А получилось так потому, что новое поколение учителей училось уже в советских педагогических вузах. В них дореволюционные воспитательные методы были отвергнуты как буржуазные, образовательный процесс был поставлен совсем иначе, упор был сделан на идеологию, на важность участия в работе комсомольских организаций, а не на глубоком изучении интересных лично ученику предметов. Педагог определяет будущее государства, а в Советском союзе верность политической позиции была важнее воспитания и образованности. В послевоенные годы было не принято после школы не попробовать поступить в ВУЗ — количество брало вверх над качеством.

Вот вам хрестоматийный пример: единственный троечник из нашего класса смог поступить только в один институт, куда его взяли. И это был педагогический институт! Над этим юношей все одноклассники посмеялись. В педагогические вузы нередко поступали по остаточному принципу, и материальный статус этих выпускников был намного ниже, чем у выпускников технических вузов. Профессия учителя потеряла популярность и уважение, и мы сегодня являемся наследниками этого процесса.

— Вы сказали, и блокада прошла через вашу жизнь…

— Мы прожили в городе всю первую блокадную зиму. Весной 1942 года отец забрал меня у бабушки и отправил в эвакуацию на Урал. А выжить в эту самую страшную зиму 1941-42 гг. мне удалось только благодаря жертвенному отношению ко мне бабушки и дедушки. Дедушка, как я уже сказал, умер в блокаду, бабушка ушла позже, в конце войны… Я помню нашу коммунальную квартиру, помню, как умирали соседи, как дедушка учил меня делить кусочек хлеба на много маленьких кусочков, чтобы не съесть все сразу, а постепенно рассасывать. Ни для кого не секрет, что люди во время Блокады теряли рассудок от голода. Один раз, спускаясь с бабушкой по лестнице у нас дома на 10-й Советской улице, я увидел какие-то стоящие в углу палочки, как оказалось – ножки съеденной девочки. Бабушка постаралась прикрыть мне глаза ладонью, чтобы я не увидел, но я увидел… Как вы знаете, по оценкам историков, несколько сотен человек было расстреляно в Ленинграде за каннибализм. Об этом подробно написал Даниил Гранин в «Блокадной книге».

Я не сторонник пафосной памяти о Блокаде. Прежде всего, это была катастрофа. Эпитет «героический» допустим, но только в отношении к быту: бытовой героизм. Сама борьба за жизнь превращалась в подвиг. Каждое утро нужно было вставать рано, в 4 утра, чтобы успеть занять очередь за хлебом. В комнате могло быть минус 3 градуса, но вылезти из-под одеяла было нужно, хотя уже одно это требовало большого напряжения. Канализация не работала, вода была в тазике, подмороженная, но нужно было хоть как-то умыться и идти на Неву с бидончиком за новой водой, лечь на живот на лёд, окунуть бидончик в прорубь, не поскользнуться и не упасть. Дома на лестнице тоже было скользко, ведь жильцы квартир могли выплескивать нечистоты на лестницу, которые там и замерзали. Преодолевать все это и составляло бытовой героизм. Хотя, конечно, для всех жителей Ленинграда Блокада была разная. Сергей Яров показал это в своей книге «Блокадная этика». Член обкома партии, недобросовестная продавщица продовольственного магазина, с одной стороны, и простой горожанин с другой – жили абсолютно по-разному.

— О чем вы разговаривали со своими сверстниками, находясь в блокадном Ленинграде?

— Мы очень мало общались. Все усилия направлялись прежде всего на добывание пищи и топлива. Кататься на санках или играть в снежки просто не было сил.

— Но вы мечтали о чем-то?

— Мечтали о чем-то очень приземленном. Чтобы снова можно было прийти на угол 9-й Советской и Дегтярного переулка и купить там мороженное, — сейчас такое уже не делают, — с двумя вафельками. Мечтали о сгущённом молоке и о тепле в квартире. Врага победить, конечно, хотелось, но простые житейские потребности были важнее.

— А было ли какое-то представление о будущем?

— Сейчас даже трудно вспомнить… На дальнее светлое будущее ничего не загадывали. Я, под впечатлением от войны, сам хотел военным стать, наверное. Ещё всегда испытывал страсть к путешествиям, любил читать книги об этом, обожал Жюля Верна, у меня даже до сих пор сохранились дореволюционные книги, принадлежавшие еще моей маме. Был у меня одноклассник, Женя Иванов, он много рисовал и хотел стать художником. Но думать об этом в Блокаду было как-то еще рано.

— После на Ленинград стали обрушиваться репрессии. Дело врачей, борьба с космополитизмом. В 1949 году началось «Ленинградское дело». Как вы тогда воспринимали эти события? Обсуждали это в семье?

— Мой отец и его жена, моя мачеха, принадлежавшие, все-таки, к интеллигенции, — отец был инженером, а мачеха библиотекарем, — конечно же, относились к этому с неодобрением и негромко выражаемым осуждением. Что касается антисемитизма, дела врачей и т.п., я хочу сказать, что в моей семье никогда не разделяли людей по национальному признаку. Человек мог поступить плохо, неправильно, но у нас никто никогда не говорил «все евреи жулики» или «все киргизы лодыри». Каждого человека определяли по его качествам — «прилежный работник» или «ленивый работник». У моего отца был хороший друг, химик, он был евреем, но мачеха никогда не говорила: «Твой друг еврей звонил». Она говорила: «Твой друг Лев звонил». Мой отец объяснял мне, что разделять людей по национальности или вероисповеданию неправильно, а происходит это от непонимания и, опять же, от недостатка воспитания. Недостойные люди есть среди каждого народа, может быть, в процентном отношении примерно одинаково, и потому обобщать качества людей по национальному признаку — очень грубая ошибка.

Когда-то я спрашивал об антисемитизме в Российской империи у Дмитрия Сергеевича Лихачева, выпускника еще дореволюционной школы Мая, и получил очень любопытный ответ. Дмитрий Сергеевич дружил с мальчиком, который не был православным и не посещал уроки Закона Божьего, которые и не были обязательными для людей другой веры, а мальчик был из иудейской семьи. Дмитрий Сергеевич шутил, что он тоже перейдет в другую веру, лишь бы не ходить на уроки, и никто не осуждал такие шутки. Никто не говорил, что его друг учится на пятерки только потому, что он еврей. Все ребята были дружны. Конечно, сюда примыкает и еще одна тема — резкого материального расслоения, которое сейчас повсеместно. Это разделение не ведет к здоровому, дружному обществу. Так возникают в том числе и националистические настроения.

— А в послевоенной ленинградской школе эти темы обсуждались?

—Это было непринято, потому что это было опасно. Еще до войны учеников в школах арестовывали, с этим связана одна памятная история из моей школы. К одному из учеников домой в коммуналку приходили одноклассники: один раз пришли, потом второй, третий… Соседям это не понравилось и они написали донос, потому что решили, что школьники готовят антисоветский заговор. И двух семиклассников, у которых были немецкие фамилии, расстреляли. В этой группе был и Сережа Кожин, его арестовали, и он не появлялся в школе три месяца, пока его все-таки не отпустили из НКВД. Когда он вернулся, никто и слова не сказал о его отсутствии. Он сел на свое место и продолжил учиться. Даже директор не поинтересовался, куда пропал ученик: если пропал, значит, так надо.

Тогда было не принято искать учеников, которые не посещали школу несколько дней, а то и месяцев. Если мальчика арестовали, то тот, кто, не зная этого, решал его проведать, мог сам оказаться арестованным, ведь за домами “врагов народа” следили. Так что нет, о политике в послевоенной школе мы никогда не говорили, потому что нельзя было никому доверять — если друг на тебя донос не напишет, то его родители могли это сделать. Порождать недоверие ко всем и держать страну в страхе — крепкое средство для удержания власти теми, кто её захватил.

— Есть ли у вас ощущение, что сейчас в России тоже небезопасно высказывать свое мнение?

— Я не знаю, как у людей других поколений, но я вижу, что времена тотальной несправедливости уже прошли. Сейчас, конечно, несправедливость тоже есть, но уже не так страшно, как тогда. Вот я беседую с вами и говорю всё, что думаю.

— Не было ли ощущения, что всё зло шло в Ленинград из Москвы, которая принимала решения об арестах, расстрелах, которая после войны решила «наказать город»?

— Я бы так не сказал. Наоборот, нам казалось, что в Москве, рядом с Кремлём, находиться ещё страшнее и хуже.

— Когда наступила оттепель, вы стали выступать с различными инициативами, в частности, положили начало спортивному ориентированию в СССР. Вам действительно показалось, что пришло время, когда человек что-то может изменить к лучшему в этой стране?

— Я бы не связывал моё личное «пробуждение» с хрущёвской Оттепелью. Просто было время такое, молодость! Скорее, я старался найти какое-то пространство вне политики и идеологии – неважно какой, сталинистской или оттепельной. Мне нравилось ходить в походы, я побывал в 14 походах высшей категории сложности по всей стране от Кавказа до Камчатки. Это было интересно, с точки зрения проверки своих сил и это была возможность познакомиться с надежными людьми, с многими из которых я до сих пор общаюсь.

— Вы не были очарованы верой в «истинный ленинский социализм», которая насаждалась в период оттепели?

— Это хороший вопрос. Поскольку идеи коммунизма и социализма, как известно, уходят своими идеями в заповеди Христа, то в этом смысле что-то в них мне казалось симпатичным и привлекательным. В те годы чувствовался советский молодёжный энтузиазм: мы ездили на стройки, отдыхали на природе, играли в волейбол, пели песни. Это оставило хорошие воспоминания. Вообще, я не закрашиваю всё советское прошлое чёрным цветом. Но ужасы террора, о которых я уже рассказал – по крайней мере, в моей семье – не оставили никакой надежды полюбить или принять тот строй, который установился в России после революции. Поэтому, наверное, я и предпочёл походы и путешествия политическим дискуссиям тех лет…

А что касается спортивного ориентирования, которое сначала называлось туристским, я начал им заниматься из-за своего здоровья: носить 40-45 килограммовый рюкзак в походах стало тяжело. И спортивным ориентированием я занимаюсь по сей день. В 2017 году участвовал в соревнованиях и в этом году планирую выйти на дистанцию, если ничего не помешает. У нас в городе есть одна женщина, Анна Григорьевна Семёнова, она в свои 90 лет продолжает участвовать! Есть даже соревнования для возрастной группы от 100 лет! Так что, если у вас будет желание, о моих новых впечатлениях и достижениях в области спорта мы поговорим при следующей встрече!

Марта Сюткина

Фото на заставке: Н.Горский