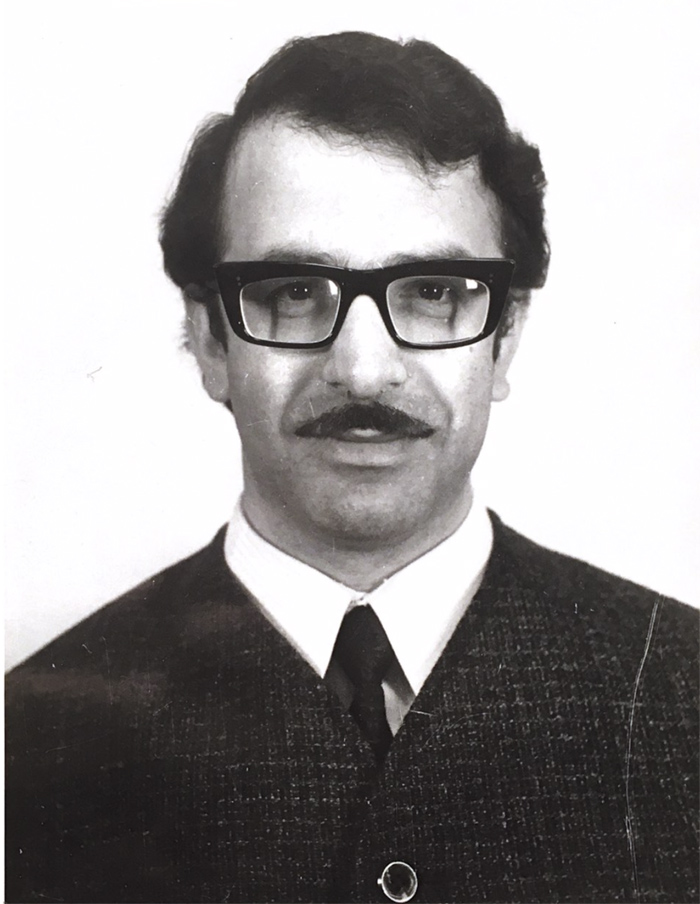

По жизненной траектории члена-корреспондента РАН. Самуила Конникова можно отследить большую часть истории Советского Союза, канувшего в Лету три десятилетия назад.

Родившись в 1938 году, Самуил Гиршевич успел застать – хотя и не мог, разумеется, осознать и запомнить – Большой террор. Потом были Блокада, послевоенный антисемитизм, хрущёвская Оттепель, брежневский Застой и горбачёвская Перестройка.

Окончив физико-металлургический факультет Политехнического университета, Самуил в 1969 году был приглашен в Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе и проработал там в течение многих лет бок о бок с будущим лауреатом Нобелевский премии по физике Жоресом Алферовым.

Самуил Конников занимался разработкой технологии получения гетеростуктур и приборов на их основе для опто- и микроэлектроники: лазеров, светодиодов, транзисторов и так далее, что укрепляло оборону страны. Кое-что из этого пригодилось и для гражданской жизни. Многие разработки команды Алферова окружают нас и сейчас: светодиоды для светофоров, дальномеры, лазеры для медицины, микросхемы для всех современных телефонов и планшетов.

В 2008 году С.Г. Конников был избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук.

В интервью «Городу 812» Самуил Гиршевич поведал о том, как сложилась жизнь человека еврейской национальности в Советском Союзе и как большая история XX века преломилась сквозь конкретную судьбу отнюдь незаурядного и всё же «маленького человека».

Гирш Мордухович и Мера Нахумовна

— Родился я в Ленинграде 6 июля 1938 года в Снегирёвском роддоме раньше времени, на седьмом месяце. Мама прибиралась в комнате, подняла чемодан — и у неё начались роды. Вес при рождении был маленький, и меня стали обогревать бутылочками с тёплой водой и светящимися лампочками, имитируя донашивание. Не было такой детской болезни, которой бы я не переболел в детстве. Но в три года я уже догнал сверстников и был шустрым пареньком…

Моего папу звали Григорий, он родился в 1911 году в Орехо-Зуево, в семье ремесленника. Но познакомился с мамой уже в Петербурге, когда там оказался. А сначала в Средней Азии работал. Вообще, по профессии он – часовой мастер. К сожалению, не знаю, как отец получил эту профессию…

Официально папа был записан как Гирш — так зарегистрировали его в синагоге. Однако все его звали Григорием. При этом я никак не могу понять, почему он по отчеству в паспорте «Мордухович», ведь его отца звали Самуил. Но вот так вот вышло, так и записали. Всю жизнь он страдал из-за этого…

- Григорий Самуилович (папа) и Мария Наумовна (мама)

Мама же моя родилась в Петербурге в 1907 году. С именем у мамы тоже была путаница. По документам она — Мера Нахумовна. Все дома же звали ее Маня. Так сложилось, что прадед мой по маминой линии — Янкель Певзнер — приехал в Петербург еще при Александре II из Могилевской губернии, поскольку тогда разрешалось евреям-ремесленникам селиться за пределами черты оседлости, и даже в столице. Так здесь Певзнеры и поселились.

В середине 30-х мама работала в ДЛТ продавщицей, где папа с ней и познакомился в отделе готового платья. Для мамы это был второй брак.

— А что стало с первым мужем?

— Первый муж мамы, Соломон Лабус, застрелился где-то в 1935 году. Он служил в ОГПУ—НКВД. А случилось это в городе Хибиногорске, в нынешнем Кировске, в Мурманской области, куда он был откомандирован вместе с семьей. Он попал в ситуацию, когда предстояло совершить выбор: либо передать начальству документы, в которых содержался донос на его товарища, либо потерять их. Потеря документов грозила расстрелом, и он решил уйти из жизни сам. В это время мама была на кухне. Услышала выстрел, вбежала в комнату: «Что, что, что ты натворил?». Он ещё был жив и только сжав кулаки, процедил сквозь губы: «Мммм, молчи». И скончался. Он, как говорила мама, был хорошим человеком. Всё пел песню: «Позабыт, позаброшен / С молодых, ранних лет. / Я остался сиротою – / Счастья в жизни мне нет».

Мама осталась одна с дочкой Раей, которой было 6 лет. Похоронили его там же, и мама с Раей вернулась в Ленинград. Вернувшись, она поселилась у родителей. Мама устроилась на работу в Дом Ленинградской Торговли в отдел готовой одежды. Однажды папа пришел в магазин, увидел её, познакомился, стал часто заходить, сделал предложение. Мама согласилась. Поженились они, наверное, в 1936 году. А 6 июля 1938 я появился на свет.

«Мама спасла нас»

— Когда началась война, вам было три года. Что-то осталось в памяти?

— Мне кажется, что я помню, как отец уходил на фронт. Его забрали на третий день. Мама рассказывала, что он уходил, а я маленький был, он смотрел на меня и плакал. Уходя из дома, он хотел меня поцеловать, а я от него убегал, считая, что он так со мной играет.

- В возрасте трех лет (1941)

— Удалось ли вам эвакуироваться из Ленинграда?

— Как только началась война, мама начала задумываться об эвакуации. Толчком к окончательному решению стала эвакуации школы, где училась Рая. Мама отказалась, сказав, что, если погибать, то всем вместе. Как впоследствии выяснилось, поезд, который вёз школьников, попал под бомбёжку, и много детей погибло… Чтобы спасти нас, мама в августе вывезла нас из Ленинграда. Добрались до станции Ветлужская в Горьковской области. Наверное, станция Ветлужская была выбрана не случайно, так как папина сестра Белла работала при начальнике станции. С ней была моя бабушка по отцу Вера. Но они меня почти никогда не брали к себе. Одним словом, мы успели уехать из Ленинграда ещё до начала Блокады.

Там такая ситуация была: жители были обязаны приютить ленинградцев. Сначала мама устроилась в школу, уборщицей. Я у нее сидел в школе. Меня даже сажали в класс на уроках. Дети там были в основном сельские. Она в парте находила брошенную еду, которые ученики не недоели. И отдавала мне. Бывало такое, что учительница спрашивала у детей какой-то материал на уроках, а они не могли ответить. Тогда она вызвала меня: «Муля, иди сюда», — и я читал стихотворение «Бородино», которое выучил со своей сестрой. «Вот вы посмотрите!…», — указывала учительница на меня. Мне тогда всего 5 лет было.

— Как там жилось за пределами школы?

— Ну… когда мама работала в школе, то было, в общем тяжело. Потом она устроилась в госпиталь для военнопленных. Там уже было намного лучше. Может, это был уже 1943 год. При помощи осколка стекла один пленный немец делал мне игрушки из дерева — самолётики.

- В эвакуации с мамой

Мама приносила домой кашу, или еще что-нибудь, которая оставалась недоеденный из госпиталя. Она кем только не работала: поломойкой, на кухне. Я приду к маме, а она мне говорит: «Держи косточку, поглодай. Убеги только в поле». Жили мы тяжело очень в материальном плане. Питались, так как мы были эвакуированными, плоховато. Нам давали талоны в железнодорожную столовую. Там была очередь и за едой, и чтобы сесть. Я бросался занимать освобождавшееся за столом место, когда слышал стук ложек по дну металлических мисок. Кормили супом с волнушками, еще чего-то давали. Можно было более-менее прокормиться. Потом мама стала менять на еду свои вещи в деревне: кофточку, блузку, еще что-то. Вдобавок ко всему был еще паек для Раи – как дочери отца, работавшего в органах. Поэтому она имела право на 50 грамм яичного желтка (в порошке) и небольшое количество сухого молока, к примеру. На самом деле мама спасла нас, мы бы в Ленинграде в Блокаду не выжили.

— А кто остался в блокадном городе?

— Павел, мамин брат. Он был непригоден по здоровью для военной службы. Но он работал на хлебозаводе, поэтому и выжил.

— Где воевал ваш отец?

– Он все время был на Ленинградском фронте, вплоть до 1944 года. Вновь увидел я отца только в 1945 году в конце войны в госпитале в Ленинграде, где он лечился от осколочного ранения в голову и контузии. Папа был за оградой, и мы бежали друг к другу, чтобы увидеться. На территорию госпиталя не пустили, так что отец обнял меня через решётку. Кстати, госпиталь располагался на территории ЛГУ на Университетской набережной.

— Он как-то изменился после возвращения?

— Изменился… Мама рассказывала, что до войны он другой был. Очень стал жесткий, нервный. Что-то изменилось из-за контузии — мама сама об этом говорила, но не связывала участие в войне с этими переменами… Я хочу вам сказать, что отец у меня был человек непростой. Как в старых семьях — хозяин есть хозяин. Он со мной много не разговаривал. С мамой-то хорошо было весь день провести, а когда папа в дом заходил, я съеживался — очень его боялся, когда был маленький. Важное, что папа сделал — покупал много книг и приучил меня читать.

— Как вы вернулись в Ленинград?

— До войны мы жили на Рыночной улице у Летнего сада, потом там был Музей обороны Ленинграда. У нас была комната, 12 квадратных метров, на четверых. В 1944 году после снятия блокады уже можно было возвращаться в Ленинград, но нужно было завербоваться на какое-либо предприятия. Мама поехала в Горький и завербовалась на прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. Я помню, что, вернувшись из Горького, она дала мне леденец, и я сосал его с удовольствием, периодически вынимал изо рта и пытался рассмотреть его на свет, но было темно… Помню, когда мы приехали в Ленинград, как я заглянул, пока мама ходила за ключами к управдому, в небольшую щелочку — в нашей комнате стояла ваза, а в ней какой-то круглый предмет, елочная игрушка, кажется. Вот первое мое впечатление. Мне было в 45-ом году 7 лет, и я должен был бы пойти в первый класс. Мама привела меня в школу, а я был очень маленький. И нам тогда сказали: «Знаете, что?! Лучше приведите его на следующий год».

— А как город выглядел после войны?

— Там, где мы жили, по дороге от Рыночной до Пестеля, где была часовая мастерская, в которой папа работал, рядом был дом, начисто разбомбленный, стена обвалилась, были видны квартиры. Город был в печальном состоянии…

«Евреи была самая паршивая национальность»

— Отец назвал меня в честь деда — Самуилом. И тем самым очень сильно испортил мне жизнь. Нет бы облегчить?! Я пришел в школу в 8 лет. Будущая учительница при записи в кроле сказала маме, которая меня привела: «Знаете, не надо. Пускай он будет Семеном, иначе ему будет ужасно тяжело». Первого сентября на мне была солдатская форма (галифе и гимнастерка), которую папа заказал в пошивочной. Меня тут же отправили домой и попросили переодеться — с их точки зрения, я не имел права надевать такую одежду.

Когда постарше стал, тогда и началась травля. Это случилось, когда детям объяснили, что такое национальность. Вот этот русский, вот этот татарин, вот этот еврей. Татар у нас не было. А евреи была самая паршивая национальность. В то время был дикий государственный антисемитизм.

- Школа. 3 класс (Самуил Гиршевич в нижнем ряду – третий слева)

— В какой школе вы учились?

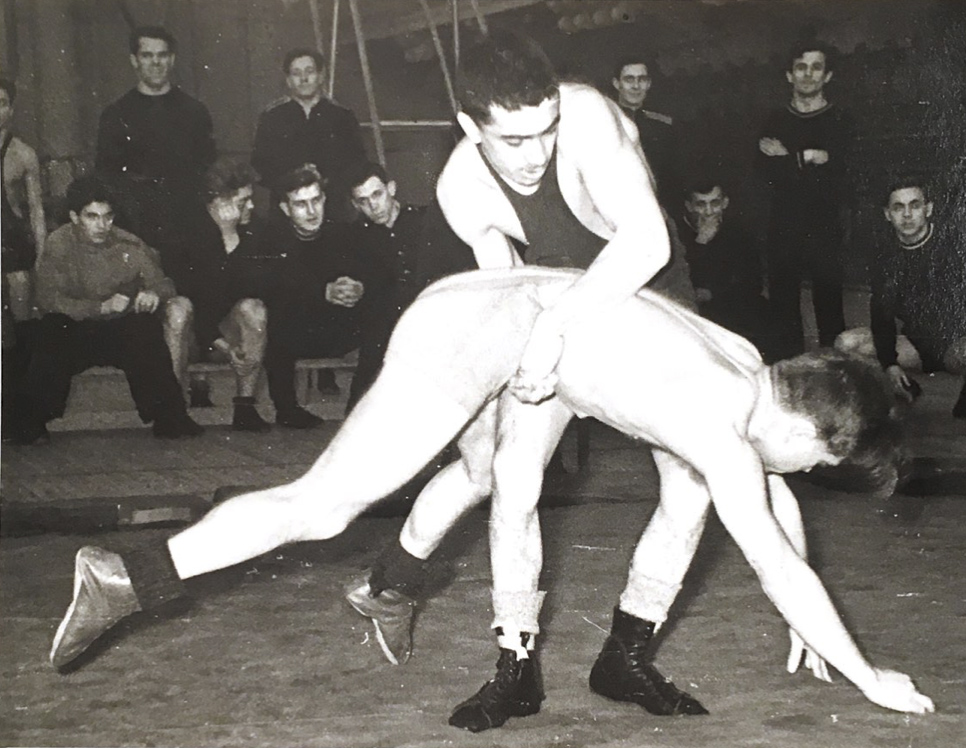

— Я учился в мужской школе №181. Это очень тяжело было. 6-й класс. Я сейчас помню даже этого мальчика. Сева такой был. Он меня донимал. «Жид, жид!», — больше ничего я от него не слышал… Он был большой, и я никак не мог ему ответить. Приходилось постоянно драться. «Стычка! Стычка!» — все кричали в туалете. Потому я и пошел потом на борьбу, чтобы себя защищать.

Еще один парень меня донимал — не помню, как его зовут… Я не хотел с ним драться в школе, потому что у него были дружки. Я пошел к нему домой, позвонил в квартиру. Как только он появился в дверном проеме, я повалил его и стал бить. Я даже удивился — он мне не отомстил. Он обалдел от моей наглости.

Это было очень тяжелое время для меня — до 8 класса. А в 8 классе, в 1954 году, меня перевели в школу №190, там уже были и мальчики, и девочки. Все изменилось, и мне стало там нормально. В это время шел фильм «Бродяга», и я пел оттуда песню, причем пел ее так хорошо, что на переменке девчонки закрывали класс и просили меня ее спеть, и я пел. В общем, с 8-го класса стало легче.

— Вы пытались объяснить себя самому причины антисемитизма?

— Потому что был государственный антисемитизм. Но это я сейчас так думаю. А тогда я не понимал. Была драка, и все. Это было очень часто. Я шел в школу и знал, что опять будет стычка. Дело врачей усугубило мое положение. Дети спрашивали учительницу: «Не дадут врачам-евреям лечить Сталина?» А она отвечала: «Не беспокойтесь, дети, не дадут Сталина лечить евреям».

В классе нас было двое евреев — я и Мишка Рутенберг. И мы сидели вместе. А Рутенберг — он немного другой человек был. Он учился лучше меня, у него списывали.

Даже после окончания школу, я все равно ощущал тяготы своей национальности. Позднее, когда я оказался в Москве, и устраивался на работу в Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности, то по телефону отвечали, что нужен — фамилия-то Конников! «Приходите оформляться в отдел кадров». То есть заведующий лабораторией брал. «Вам здесь работать нельзя», — говорили уже в отделе кадров, как только видели мое лицо. Поэтому я пошел в Моспогруз — иных вариантов не было. Во время войны, казалось бы, не было никакого разделения на нации, потому что надо было быть вместе, чтобы защитить Родину. Когда же война кончилась, вот пожалуйста, и началось…

— А что было в день смерти Сталина?

— Нас собрали в актовом зале для панихиды. Стояли учителя, дети — плакали. И я плакал. Как же, Сталин умер?! Это же трагедия, потому что все было связано с именем Сталина. Мы другого и не знали. И победа в войне, конечно же. Был фильм «Падение Берлина» — там Иосиф Виссарионович предстал во всей своей красе. Жуков Жуковым, а там Сталин все сделал, все победы — его заслуга. И мы так считали. Смотрели фильм и восхищались. Дома же папа мой сказал только одно, когда Сталин умер, маме: «Слава богу, хозяин умер». Его так и называли, не только мой папа. В доме у меня не плакали по Сталину.

— А было ли обсуждение Сталина в семье после того, как Хрущёв подверг критике культ личности?

— Осудили Сталина, стали возвращаться люди из лагерей… Наш какой-то родственник вернулся спустя 25 лет. Но как-то не обсуждали. Даже сам удивляюсь, что не придавали этому как будто значение. Так мне казалось…

«Я стал студентом, когда еще был в армии»

— Вообще я хотел поступать в театральный институт, так как еще в школе занимался театром. Наш руководитель меня хвалил, говорил, что есть способности. А отец мне сказал, что «актер — не профессия. Нужно ремесло иметь».

Он настоял, чтобы я пошел учиться на наладчика токарных автоматов и полуавтоматов. Какой из меня наладчик? Отец же меня знал, он же видел. Научил бы меня часовому делу. И я бы пошел… Ну не в его, так в другую мастерскую. Но папа не стал учить. И вот меня стали обучать работе на токарном станке. И там дело уже пошло к армии.

- Во время соревноваий по борьбе

— Где вы проходили службу?

— Еще со школьных времен я занимался борьбой, чтобы обороняться. И уже имел второй спортивный разряд по вольной борьбе перед армией. В связи с этим меня присмотрел в военкомате начальник из Артиллерийского училища, куда и забрал. Им нужен был борец в весе до 52 килограммов. Благодаря своим занятиям борьбой, я и остался служить в Ленинграде. Боролся за СКА. Меня хотели забрать в ЦСКА, но тренер Карпенко не отпустил. Понимаете, мой вес был очень дефицитным, поэтому он меня не отдал, ведь я хорошо боролся. Бывало даже, что офицеры просили: «Только не клади меня сразу», — на первенстве вооруженных сил.

— Были в армии драки на почве вашей национальности?

— Я сразу же решил свой еврейский вопрос. Парня, который оскорбительно подчеркнул мою национальность, перед всей батареей кинул на пол. И меня больше никто не трогал.

— Как проходила служба?

— То училище, в котором я служил, готовило офицеров для ракетных войск. Мы же были солдатами из «обслуги». Ракеты протирай, чтобы не пылились, закрывай потом чехлом — вот она специфика моей службы. И караул нес, и в строю ходил, и охранял военные склады. Будучи в борцовской команде, на последнем году службы я был на сборах к Первенству вооруженных сил.

- В армии. Самуил Гиршевич в нижнем ряду – третий слева (1957- 1961)

В это время я имел свободное расписание. И приехал в Политех, увидел даты экзаменов — и решил попробовать свои силы. Учебников набрал и готовился к поступлению. У мамы моего ближайшего друга Васи Горюнова я обнаружил сборник задач и ответов на них по математике для поступлении в Политех, которые были предложены абитуриентам в разные годы. Я посмотрел варианты за 1941 год — уж не знаю почему. Эти задачи и были предложены на экзамене. Я их успешно решил. На устном же экзамене по математике преподаватель решил меня дополнительно загрузить логарифмами, потому что я не мог решить одну из задач. Он смотрел на меня недовольном взглядом. Я ему: «Давайте еще. Я не уйду, пока не решу». Еще нужно было написать сочинение по русскому языку. Знал, что у меня могут быть ошибки, потому сел рядом с девушкой, которая вызывала доверие. «Я тебя не выпущу, пока ты не проверишь», — она и проверила.

И вот во время сборов я сдал экзамены и поступил в Политехнический институт. То есть я стал студентом, когда еще был в армии. Учился на вечернем — приходил, как-то умудрялся сдавать задания. Ходил в армейской форме.

Поскольку я был солдатом, то нужно же еще было как-то на занятия попасть — увольнительное получить. Приходил к командиру батареи и говорил: «Товарищ капитан, разрешите в увольнение? Мне нужно на занятия в институт». «Какой тебе институт? Никуда ты не пойдешь. Ты что не понимаешь, что я тебе говорю?». «Нет». «Я тебе говорю по-русски, ты русский не понимаешь?». «Нет, не понимаю, я не русский, товарищ капитан, отпустите меня». И меня почти всегда отпускали.

Один раз, когда я был на посту с автоматом, при проверке меня засек сержант. Он меня застал за выполнением задач по «начерталке» для университета. Я, конечно, нарушил устав — за это меня можно было посадить и на губу. Потом, пока мы шли до казармы, я сказал ему: «Ты смотри — не ошибись. Если ты меня сейчас посадишь, то я тебя так провожу, что ты меня не забудешь». И он ничего не сделал.

— Было ли желание вступить в партию в молодом возрасте?

— Я хотел еще в армии вступить в партию, а мне отказали. «Даже не пытайся», — мне так сказал командир. Я думаю, что это было связано с еврейством. По неопытности я думал, что, вступив в партию, получу какие-то преференции.

- В возрасте 20 лет (1958)

— Вы учились в тот момент, когда были те самые шестидесятые. Как-то принимали или слышали о чем-то неформальном, неподконтрольном?

— Такого я не помню… ничего не было. Может быть, были недовольны Хрущем. Говорили, что треплется много. Но чтобы какие-то кружки… Не знал. И не слышно было. И даже не говорили об этом. Ничего запрещенного не читал. Читал то, что печаталось. Самиздат до меня не доходил. Нужно было иметь в этом кругу друзей. Я даже не знал, что был такой самиздат. Я был полностью аполитичен в то время. Поступил в институт, учился и работал.

«В СССР науку уважали»

— В Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе в нашей лаборатории был такой хозяйственник — Гавриков (бывший начальник первого отдела). Он меня встретил, когда я уже работал, в 1969 году, и сказал: «Тебя здесь не должно быть. Ты к этому институту не должен иметь никакого отношения». И опять – из-за моей национальности. Потом он уже изменил свое отношение ко мне, конечно. Попасть в Физтех было непросто. Парторг Физтеха, Качаров такой, как-то высказался: «Жорес собирает тут еврейское лобби». «Мне приходится пробивать своих», — говорил Алферов. У него же самого мама была еврейка…

— Какие настроения царили тогда в научной среде?

— В СССР науку уважали, ее субсидировали. Прежде всего, все было ориентировано на создание военной техники. То, с чем я был связан, то, что делала лаборатория Алферова — это лазеры для волоконно-оптических видов связи. И мы сделали первую волоконно-оптическую линию между Петербургом и Сосновым Бором — на одном конце провода лазер, на другом — приемник. И через это волокно идет лазерное излучение.

— Как жил советский ученый?

— Уровень бытовой жизни был невысок. Мы питались в нашей столовке, кто-то приносил еду из дома. На праздники скидывались, устраивали застолья. Вино покупать не нужно было. У нас был спирт для технических целей. Мой коллега даже предложил смешивать спирт с жидким азотом. Спирт невозможно пить «чистым», а если добавить в него жидкий азот, то и разбавлять не надо. Эффект такой: спирт становится чрезвычайно охлажденным, то есть «сивушность» отпадает. Это и пили — на всех праздниках.

Алферов назначил меня ученым секретарем секции полупроводниковых гетеростурктур в Академии наук. В то время я организовывал всесоюзные семинары по этой тематике. Со всей страны приезжали ученые. Их называли даже «сёминары» (как бы в мою честь). Даже был сделан флаг, на котором это было написано. Его поднимали при открытии. Эти семинары проходили обычно летом недалеко от Ленинграда на природе, либо в домах отдыха в других городах.

— А какие у вас были научные приборы? Советские?

— Нет. Стремились заполучить западные. Мы прекрасно знали, что оборудование надо покупать на Западе. А то, что делали здесь — «выбивать» не надо. Делали электронные микроны на Сумском заводе. Они не выдерживали критики. При этом я даже ездил туда, работал на них. Даже их приобретали. Но после покупки я потом пошел в соседнюю лабораторию: «Возьмите себе это растровый микроскоп». Наши микроскопы сильно уступали и по параметрам, и по работоспособности западных аналогам.

— Как у вас появились первые западные устройства?

— Мы работали на приборах, которые на самом деле покупались для «почтовых ящиков» — оборонных институтов. Это такие закрытые организации, секретные со всех сторон. И им в первую очередь давали иностранное оборудование… Однако, никто не должен был знать, что покупают для секретной организации. Мы были как перевалочный пункт. Я брал прибор для себя, ставил в лаборатории, учил человека из той организации. Примерно через год перевозили в «почтовый ящик». За это время я проводил свои исследования.

Где-то в начале 70-х появился у меня первый свой западный прибор. JXA-5A, микроанализатор от японской JEOL. Я ездил на выставки, приглядел его и заполучил — деньги в Академии наук нашлись. Японцы приезжали на монтаж установки. Закончился монтаж, и Макино-сан, который и помогал нам с этой установкой, должен был уехать в Москву на поезде. Компанией собрались провожать его на вокзал… Выпили на вокзале с ним, конечно. Подошли к поезду, оставили его там, чего ж ждать?! Позвонил я японцам в Москву, сказав, что мы его проводили. Утром мне позвонили: «Конников-сан, а Макино-сан нет, где он?». «Он с поезда дойдет, подождите». Хотя идти то ему было близко — представительство JEOL находилось недалеко от вокзала. Снова звонок: «А Макино-сан нет». Нас вызывает Алферов: «Что ж вы за люди такие, не могли проводить одного японца». Нас он отчитал: «Выпивали, наверное, опоили. Пили же?». Кто-то сказал: «Его ж могли скинуть с поезда — международный скандал будет…». Японцы опять названивают все с тем же. Решил позвонить на всякий случай в ленинградскую гостиницу, где он жил. А Макино там… Мы-то его довели до поезда, но не посадили. Там была небольшая очередь, и мы решили уйти. Чего ж ждать то? Макино-сан протянул билет проводнице, а билет оказался на следующий день. Вот он и вернулся в гостиницу.

«Ой, вот это да, вот там живут!..»

— У вас были знакомые, которые уехали в Израиль?

— Да… Был такой коллега Уманский. У него был особенный характер — амбициозный был человек. Он понимал, высоких постов занять не сможет. Он бы всю жизнь оставался простым научным сотрудником… Мне несколько «повезло»: я пришел раньше и сумел себя хорошо зарекомендовать. Алферов даже убеждал первый отдел и партком, когда решил создать для меня лабораторию по диагностике: «Одного еврея я уж имею право…».

У Уманского судьба сложилась, наверное, неплохо. Он попал в очень известную фирму и стал там технологом. Он там имеет высокую позиции, ездит на международные конференции, получает современное оборудование. Мне кажется, что там он себя смог удачнее реализовать.

— А сами задумывались?

— Нет. Такое ощущение, что я не смог бы там реализоваться. Надо язык знать, к примеру. Понимаете, у меня здесь была позиция, которая меня устраивала. Я был заведующим лаборатории, доктором наук, профессором — все было. Более того, я создал целое научное направление: комплексная диагностика в технологии получения гетеро- и наноструктур и приборов на их основе для опто- и микроэлектроники. Диагностика была безумна важна для всех на тот момент. Поддержка Алферова тоже играла немаловажную роль. Я здесь имел четкую и мощную основу. А там надо было все начинать сначала.

- Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. Сотрудники ФТИ (слева направо) – Самуил Конников, Жорес Алферов и Алексей Гореленок

— Не было противно оставаться в стране, где государство насаждает антисемитизм?

— Ну, в это время – где-то на рубеже 70-80-х — антисемитизм уже пошел на спад. К тому же я находился в среде, где его не было. Для меня антисемитизм был ключевым вопросом в плане эмиграции – если бы я с ним сталкивался постоянно, я бы уехал. Но мне повезло, я работал среди интеллигентных людей.

— Разрешали ли вам выезжать в другие страны?

— Я ездил на конференции, сначала в ГДР. Ощущения от увиденного были потрясающими! Я зашел в магазин и увидел, что там очень много сортов колбасы, пока у нас мы гонялись за ее куском. Меня поразило обилие продуктов, магазины, одежда — все бытовое. Да и как-то они свободно обо всем говорили. С ними можно было говорить о любых вопросах: политика государства, удовлетворение от власти, свобода слова. Обо всем этом можно было говорить, и они отвечали.

— Какая была первая капиталистическая страна, которую вы посетили?

— Первый раз я выехал в кап-страну уже на излете Перестройки — на научную конференцию в США. Там везде очень ненапряженная жизнь, там люди получали удовольствие от нее. Когда я там все это увидел, то понял: «Ой, вот это да, вот там живут!». А у нас везде были очереди. Представьте: заходишь магазин, все бегут к лотку, где лежат сосиски. Начинается давка… Но все-таки поездка меня не изменила. Было просто такое состояние: живут же люди! При этом нужно было всем что-то привезти: жене, детям. И я должен был выкроить время между заседаниями на конференции. Ну ладно, доклад я уже сделал. Но нужно ж было еще успеть купить одежду, например. Приходилось для этого экономить на еде.

— И всё же, были ли проблемы с получением разрешения на выезд?

— Да, меня не всегда выпускали. Это была большая проблема для меня. Я проходил в комиссию при парткоме в институте, потом нужно было пройти городскую комиссию — это было непросто. Нужно было очень хорошо знать свою страну: сколько мы добываем чугуна, стали — такие вещи ты должен был знать. Без знания таких вещей нельзя было выехать. Приходилось заучивать. Были большие проблемы с выездом, в том числе из-за моей национальности. При этом я не испытывал злости к этой системе, хотя ругал ее в частных беседах, конечно. К тому же это касалось не только меня — у всех были проблемы с выездом. Помню, что даже привозил какие-то подарки чиновникам из Академии наук, которые оформляли мой выезд. Это такая мелочь, мне было важно сохранить хорошие отношения, чтобы потом мне не ставили препоны.

— Кроме этого ж необходимо было знать труды Ленина, Маркса и Энгельса. Пытались ли вы глубже изучать их воззрения?

— Даже не пытался, мне было до лампочки — только б ответить на стандартные вопросы. Еще когда был студентом, то что-то приходилось понимать. Из Маркса мне запомнилась: «Деньги – товар – деньги», — о капиталистическом способе производства. Вообще тогда насаждалась идея об убийственном капитализме, который приносит людям только беды. Социализм же, по заверениям пропаганды, направлен был на улучшение жизни народа. И в самом деле – в СССР были бесплатное образование, бесплатное жилье (практически, кое-что надо было все-таки платить), бесплатное обучение. И на меня это воздействовало.

—— Вы объездили все советские республики. Как относились и воспринимали «старшего брата»?

— Только лишь на излете Перестройки. Когда я говорил с грузинами, то они отвечали: «Надоел уже этот старший брат. Мы хотим сами…». При этом у нас всегда были с ними прекрасные отношения. Точно так же было и в Туркмении, и в Узбекистане, например. Отдельно стоит сказать про Прибалтику. Они себя очень самостоятельно чувствовали. Еще до Перестройки были видны эти росточки недовольства по отношению к старшему брату.

«Очень, чисто по-человечески, жаль, что распался Союз»

— В тот период, когда я жил в СССР, мне было хорошо. Я был в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, моим руководителем являлся Алферов, который был «слугой царю, отец солдатам», в семье все было хорошо. То есть я не испытывал никаких напряжений жизненных, потому что был в институте, который меня огораживал. Я будто жил в ином государстве: общался только со своими коллегами, директором института был академик Тучкевич. Они знали, как отгородить институт от государства: например, Тучкевич встречал важных людей из партии внизу, на проходной, проявляя к ним подчеркнутое уважение. В целом, все было хорошо. Понимаете, мой характер позволял устанавливать межличностные отношения, я был бесконфликтным. Это помогало. В советское время многое основывалось на хороших отношениях между людьми. Система была гнилой, но на чисто человеческом уровне всегда можно было договориться.

— Как вы отнеслись к распаду СССР?

— Очень, чисто по-человечески, жаль, что распался Союз. Мы были как родные люди: Грузия, Армения, Прибалтика. Я ездил на конференции туда, они приезжали к нам — у нас никаких не было проблем, пока новые государства не стали влезать в отношения между людьми. Когда же был СССР, то люди из разных республики свободно общались между собой. Конечно, обострились национальные отношения перед распадом. Если бы была другая национальная политика, такая, когда только появился СССР, то, думаю, не проявились бы эти национальные противоречия. Ведь не было никаких причин, чтобы не жить вместе! Союз развалился, скорее, по экономическим причинам: продуктов просто не стало, зарплаты задерживали. И как только появилась возможность выйти из Союза, некоторые республики это сделали.

— Как изменилась ваша профессиональная деятельность с приходом в жизнь элементов капитализма?

— В начале 90-х (еще до распада Союза, наверное) я создал на базе моей лаборатории малое предприятие, ФТБ — Физико-техническое бюро. Если раньше гранты, заказы, программы я получал через институт, то тогда стал работать по договору. Моя организация напрямую получала финансирование, что, конечно, улучшило мое положение. То есть я немного отдалился от института. Но все-таки я официально работал в Физтехе, поэтому небольшую часть дохода отдавал в институт.

В целом мои возможности расширились. Помню, один инвестор купил около 2000 года комплекс атомно-силовой микроскопии, благодаря которому можно изучать поверхность любого объекта с высоким атомным разрешением. Мне повезло. Ему нужно было таким образом показать государству, что он вкладывается в развитие науки, поэтому он покупал мне оборудование на миллионы. Помню, что я ходил и хвастался этим.

После развала СССР финансирование резко уменьшилось. В новой реальности оказалось чрезвычайно сложно находить заказчиков и инвесторов. В СССР, повторюсь, чрезвычайно ценился научный труд, поскольку можно было показать Западу наши достижения, хоть и добывать для этого на том же Западе установки было непросто.

Были и значимые результаты. Первый низкопороговый полупроводниковый гетеролазер на гетероструктурах был сделан в Советском Союзе в 1968 году нашей группой во главе с Ж.И. Алферовым. В отличие от обычных лазеров, гетеролазер состоит из двух разных полупроводников. Также он имеет небольшой размер: его можно взять пинцетом. Гетеролазер работает даже от батарейки. Такого раньше не было. Тогда мне не нужно было толкаться локтями за оборудование. Нужно было только пробить финансирование – «ухватить» деньги, которые выделяло государство. Да и с чиновниками было работать проще, что ли. Это были не его деньги — он лишь их распределял.

Сравнивая советский и постсоветский периоды, можно сказать, что сегодня, как и раньше, сложно добыть современное оборудование для исследований. И по-прежнему всё завязано на личных отношениях, только теперь не только с чиновниками, но и с инвесторами.

— Вы продолжаете работать?

— Да. Мое направление – комплексная диагностика – очень зависима от новых технологий. Диагностика позволяет получить информацию о создаваемом объекте на каждом шаге технологического процесса. Физики находятся в поиске новых технологий, которые позволяют получить материалы с новыми физическими и химическими свойствами. Посмотрим, что будет — без диагностики тут не обойтись.

Григорий Конников