14 мая «в пожаре на Фрунзенской набережной погиб бывший военный переводчик Александр Рыжов», сообщили СМИ. Прежде, чем пришло осознание, что же произошло, взгляд тупо остановился на «бывший» и «переводчик»: как будто эта профессия – не матричная, то есть, не на всю жизнь!..

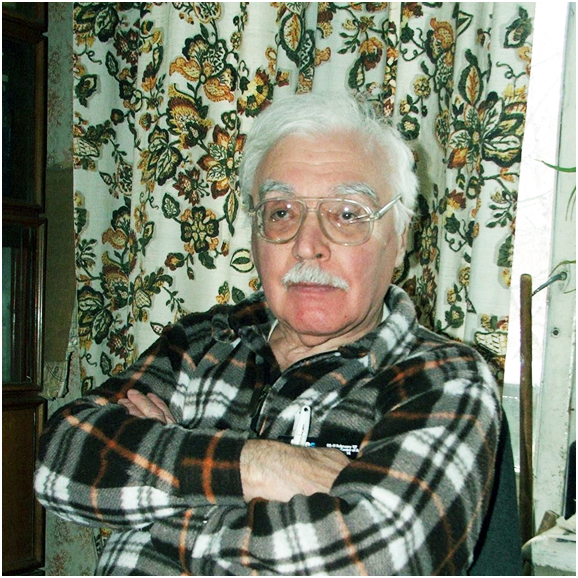

Нас с Сашей связывали «околотворческие» (иначе не скажешь) отношения бывших однокурсников: в Военном институте иностранных языков мы оказались вместе в 1973 году. И хотя он был первым у нас старшиной курса, то есть, изначально заметным, в институте мы почти не общались. Дело тут не в статусном, возрастном или ином, например, узкопрофессиональном различии (я – китаист, он – арабист). Мне казалось, что вне службы у нас мало общего. Наше фактическое знакомство произошло в 1987 году, перед моей афганской командировкой. Нас друг к другу подтолкнул одновременный поиск творческого пути. В этом Саша вскоре и преуспел, поступив, а затем, по его словам, и закончив Литературный институт. С тех пор мы виделись в среднем раз в год-полтора. Непременно в той самой квартире на Фрунзенской.

…в его истории изначально было что-то не так. Поэтому девять отведённых памятью дней ушли на осмысление не только самой трагедии, но и непознанного мною феномена литератора без собственных книг. Пожар унёс и то, что он, возможно, хотел оставить или передать другим. Во всяком случае мне, обзвонившему нескольких общих знакомых, так никто и не подтвердил, что Саша Рыжов что-либо издал или подготовил для издания: литераторы о нём скорее забыли. Более того, некоторые из наших однокурсников даже не знали о его литературных увлечениях. Может, он подписывался псевдонимом или выступал в роли анонимного рассказчика или переводчика: такое, говорят, бывает.

Даже сейчас меня не оставляет надежда: раз его уже не вернуть, может, найдётся что-то им сделанное на литературном поприще! Почти как «а вдруг он сам оживёт»… Это – обращение к тем его знакомым и близким, о которых Саша не успел рассказать.

Он, уволившись из международных структур по чрезвычайным ситуациям, уже долгое время не работал вне дома, не отлучался, судя по деталям, от компьютера, своих или чужих рукописей-записей. Более того, сам образ его холостяцкой жизни (после 17-дневного брака), его привычки («насиженное» рабочее место), язык, даже поводы для встреч не оставляли сомнений – этот человек поглощён творчеством, по меньшей мере, много и вдумчиво читает. Иначе он не смог бы буквально за сутки-двое подготовить рецензии на мои книги. Причём, для весьма привередливых федеральных изданий – «Независимой газеты» и, кажется, Литературки. Теории для этого, пожалуй, мало: нужно иметь и навыки литературоведа.

Наши нечастые встречи практически полностью были посвящены поиску им тем, замыслов, сюжетов и лиц, которые могли бы ему подсказать недостающее (только, вот, в чём?). Практически всегда мы обсуждали философию книгописания и чтения. Саша, надолго погружаясь в бумаги, доставал нужную, что-то цитировал, пояснял, ждал оценки, которую трудно было дать. Трудно, потому что не было ясности, над чем он трудится: романом, рассказами, воспоминаниями, литературоведческой статьёй? Или он просто ценил во мне благодарного слушателя? И так на протяжении, я не оговорился, лет 25, если не 30.

Но ведь, поступая в литинститут, он наверняка представлял законченные произведения. И с такими же – выпускался. Во время учёбы он обзавёлся литературными знакомствами, по крайней мере, знал некоторых прозаиков из военной среды. Ради чего – просто из интереса? какого? Всякий раз он оставлял намёк: вот-вот удивит… и ничего наяву не происходило… Очередная полуторачасовая, как правило, «трезвая» (это тоже маркер) беседа традиционно оставляла досаду: то ли я чего-то не понял, то ли он ищет что-то фантомное… И зачем ему вдруг понадобился человек, нашедший себя в монастыре? Неужели любопытства ради? Ведь, Саша даже звонил мне в Петрозаводск, просил устроить встречу, но по необъяснимым причинам не приехал: вечером: «Еду на вокзал», утром «Прости, старик». И это когда 99,9 процентов пишущей публики едва ли не инстинктивно ищут своё Слово и имя. На бумаге, в интернете, даже изустных оценках-репликах – в репутации, наконец. Иначе бесцельность творческого или иного «свободного» поиска подтвердит бессмысленность поиска жизненного…

Не знаю, вспоминать ли его весьма «провокационные» взгляды на литературу. Как-будто что-то не давало ему покоя, но убедить собеседника в важности этого что-то он не мог. Вот что из его мыслей запечатлелось: как может автор писать о том, что не пережил сам? Ведь это – фальшь, неправедно прощаемая творческим большинством. Или: главное в произведении – не сам сюжет, пусть и удачный. Главное, как считал Саша, насколько этот сюжет символизирует время: поэтому ерофеевские «Петушки» или константиновский «Адвокат» куда ближе к классике (если не вечности), чем целые отечественные библиотеки, которые его скорее раздражали. Подтверждаю: многие имена и «обложки» вызывали у него экстравагантные, порой злые оценки. Без объяснений. Может, поэтому на контрасте запечатлелась общая атмосфера наших встреч – с элементами чуть наигранного эстетства. Её дополнял традиционно изысканный, ресторанно сервированный стол и иные свидетельства зримого благополучия хозяина квартиры №53…

Я соболезную немногим родственникам Саши Рыжова, о которых он говорить не любил. И всё ж, и всё ж… В записках XIX века упоминается особо изощрённая месть литератору: нет, не личное уничижение, не похищение чужих рукописей, а их демонстративное предание огню. Отсюда, мол, и самоутешительное: «рукописи не горят». Сегодняшняя жизнь оказалась не менее мстительной.

* * *

Вчера был 9-й день неземного бытия Александра Борисовича Рыжова. Прежде чем поклониться его памяти, вспомню столь же странную стезю другого выпускника ВИИЯ – Анатолия Минина. Анатолий, который стал моим творческим собратом по Афганистану, писал много, легко, образно, неряшливо, но с замахом на эпичность. Его стихи могли бы составить не одну книгу. В конце первого десятилетия нынешнего века он брался за литзаказ – детектив о противостоянии российской и украинской спецслужб – тогда, году в 2007-м, это казалось фантастикой. Но всё закончилось печально: Толя умер, книгу дописал кто-то другой, поставив эпиграфом Толино стихотворение, но подписанное чужим именем.

Неужели литературным дар – вне нашей власти? Или лёгкое отношение к собственному творчеству – это не феномен, а свойство души? А она, что ни говори, потёмки…

Борис Подопригора