40 лет назад – в феврале 1984 года – ушел из жизни нобелевский лауреат Михаил Шолохов.

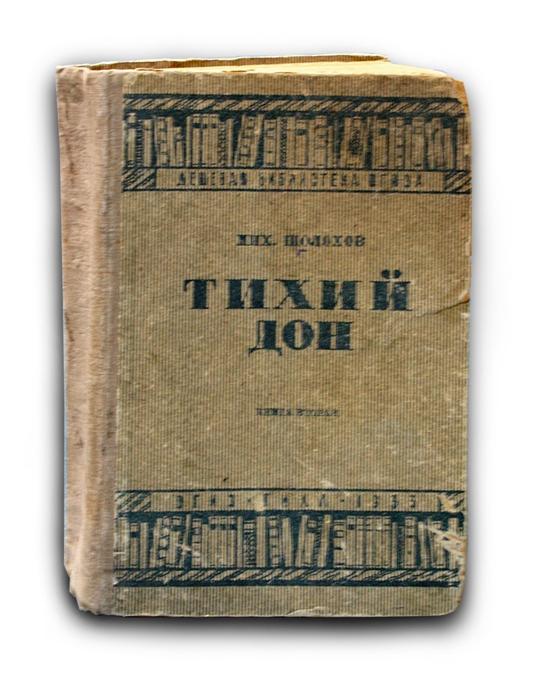

«Тихий Дон» был козырем советской власти – паренек из освобожденных низов преподносит миру гениальный роман. Устраивающий всех: либеральной интеллигенции и Нобелевскому комитету нравились ужасы революции, почвенникам страдания народа, а власти кара, постигшая Григория и Аксинью за безыдейность. Но — литературных героев мы любим не за правильность, а за красоту.

Григорий и Аксинья не менее прекрасны, чем Ромео и Джульетта, зато с первых же страниц физически ощутимы, особенно Аксинья: березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги, пятнышко уроненной во сне слюны, бурые круги слинявшей под мышками рубахи, — да, это не первый бал Наташи Ростовой… Кто из классических женских образов представал перед публикой извалянным в золе?

С обаянием главного героя советская критика боролась десятилетиями, объявляла Григория отщепенцем, оторвавшимся от народа и за это понесшим справедливое наказание. Сам же Шолохов много лет помалкивал, но незадолго до смерти в телеграмме литературоведу С. Шешукову высказался с предельной ясностью, назвав «концепцию» (кавычки шолоховские. – А.М.) об отщепенстве Григория Мелехова построенной «на антиисторизме, незнании правды жизни». Это был запоздалый, но очень достойный ответ.

Правда, выраженный тоже столь казенными словами, что в душе в стотысячный раз возникает изумление: почему великий мастер слова за пределами своего романа предстает едва ли не партийным работником – ну, чуточку более живым, умеющим в общении с народом иной раз отпустить простецкое шутливое словцо.

Раздражало и то, что Шолохов выглядел любимцем власти – только после его смерти сделались известны его почти безумные по безоглядности письма Сталину о зверствах, творимых во время коллективизации, об искусственном голоде 33-го, о репрессиях 37-го. Эта унизительная картина даже у самых страстных почитателей грандиозного романа – а может быть, именно у них в первую очередь – вызывала желание отделить великую книгу от ее автора. В основном Шолохову вменялось в вину, что он был слишком молод и недостаточно образован, чтобы так хорошо знать Гражданскую войну и особенно дореволюционную жизнь.

Но особого знания образованного общества Шолохов и не демонстрирует, описание офицерства, хуторской интеллигенции – почти все мы где-то еще читали. Больше смущают в его военных и послевоенных вещах огромные дозы казенной серости.

Но… Это многих славных путь. Прочтите «Черную металлургию» Фадеева – и поймете, что «Разгром» написал не он. Прочтите «Бурю» Эренбурга – и поймете, что «Хулио Хуренито» написал кто-то другой. Автор «Батума», конечно же, не мог быть автором «Бега».

Сравните начало и конец Федина, Тихонова, Александра Прокофьева, – даже таких сверхоригинальных гениев, как Заболоцкий, Зощенко, Платонов, советская власть сумела сильно сдвинуть в сторону ординарности. Ну, а глупейшая комедия «За бархатным занавесом» вообще не оставляет ни малейшего сомнения, что автором «Сентиментальных повестей» Зощенко быть не мог. Как не мог быть автором гениального «Чевенгура» человек, написавший такую несусветную ахинею, как «Ноев ковчег (Каиново отродье)»: американцы взрывом атомных бомб вызывают всемирный потоп, а Сталин посылает спасательное судно на помощь укрывшимся на горе Арарат империалистам, среди которых обретается самый настоящий Черчилль, радующийся, что на свете не останется ни одного большевика…

Зато если перечитать «Донские рассказы» и «Поднятую целину», в них обнаруживается ровно та же рука: многие фрагменты и персонажей можно перенести в «Тихий Дон», и никто не заметит. Даже «Донские рассказы» пересыпаны брильянтиками – то точнейшая реплика («Расстреляем – не обидно будет?»), то убойная деталь («на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха»). Все определила мизерность замысла: в одном романе изображалась гибель вселенной – в другом успехи колхозного строя. Похоже, на свою беду Шолохов поверил, что партия такая же величественная, вечная стихия, как природа или народ.

Серое, однако, на наше счастье, стирается первым. Зато многоцветное сквозь толщу лет сияет все ослепительнее.

Конечно, было бы приятнее, если бы «Тихий Дон» написал не реакционер и антисемит Шолохов, а «Братьев Карамазовых» не реакционер и антисемит Достоевский, а кто-нибудь передовой… кто там считался передовым, Михайловский что ли? Но ведь и передовое стирается первым, не стирается только гениальное.

Когда Шолохов одобрил приговор Даниэлю и Синявскому, этим он подписал себе окончательный приговор (до сих пор стоит в ушах поганенький тенорок, имитировавший Шолохова «Голосом Америки»: «Эти ренегаты получили бы кое-что другое!»). Однако даже самые несуетные почитатели великого романа тоже ждали каких-то разъяснений: за столь безобразным поступком у классика должны крыться какие-то неординарные мотивы. Но лишь сравнительно недавно Мариэтта Чудакова высказала глубокое и, увы, правдоподобное предположение, что Шолохов мстил интеллигенции за ее равнодушие к кошмарам коллективизации: интеллигенты ужаснулись сталинскому деспотизму в основном лишь тогда, когда террор коснулся их собственного круга.

Мы и впрямь с некоторой оторопью читаем в дневнике Чуковского 1930 года его размышления о том, что «колхоз — это единственное спасение России, единственное разрешение крестьянского вопроса в стране». И там же далее размышления Тынянова: «В историческом аспекте Сталин как автор колхозов величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин называться гениальнейшим человеком эпохи».

Из наблюдений за увеселительной экспедицией какого-нибудь Бернарда Шоу по сжираемой голодом стране у Шолохова могло сложиться и отношение к либеральному Западу: на этих благородных господ рассчитывать нечего, им есть дело только до самих себя.

Несколько лет назад мне попалась брошюрка, изданная пожилым преподавателем Ростовского университета, похоже, за свой счет; в ней сравнивались два Нобелевских лауреата — Шолохов и Солженицын. Солженицын-де обратился за помощью к Западу и в итоге нашел Россию в обвале, а Шолохов понимал, что заступников за границей у России нет, — благодаря чему сам представал народным заступником и мудрецом. Таким, пожалуй, и останется образ Шолохова в стане почвенников. Очень подкрепили бы этот портрет интимные воспоминания о его мудрости, скрываемой от посторонних глаз, но это месторождение зияет поразительной пустотелостью. В 1966 году после юбилея Шолохова был издан респектабельный сборник, написанный лично знавшими и обожавшими его людьми, и, как они ни тщились, практически никому не удалось представить свету хотя бы одну неординарную черту своего кумира. Разве что Михаил Алексеев отметил, что Шолохов часто заканчивает фразы вместо слов жестом и заразительно хохочет над собственными, не такими уж смешными историями (видит их внутренним зрением ярче, чем рассказывает).

Зато защитники советских достижений в самом их ортодоксальном виде напирают именно на то, в чем почвенники и снисходительные либералы стараются его оправдать: Шолохов был верным сыном партии, неуклонно шагавшим путем Ленина — Сталина. Этим они подталкивают самых непримиримых либералов еще более ожесточенно твердить, что Шолохов это пустота, заполненная кем-то другим или другими, которым почему-то лишь под маской Шолохова удавались не имеющие себе равных по яркости картины. Не удивляет их и то, что Шолохов предпочитал лучше вовсе отказаться от публикации шестой части «Тихого Дона», чем смягчить картины красного террора и сделать Григория большевиком, — с такой самоотверженностью можно защищать только краденое!

Сколько лет образ Шолохова еще проживет един в двух лицах — гений и пустышка, — тайна сия велика есть.

Александр Мелихов