Эпоха списков и охота на литературу

В новостных лентах снова шуршат фамилии из материалов по делу Джеффри Эпштейна, публика азартно сортирует имена, эпоха живет в режиме вечного разоблачения, и на этом фоне особенно показательно, как легко под раздачу попадает литература, а вместе с ней и Владимир Набоков, потому что есть же роман «Лолита» — значит дальше можно не думать о предпосылках психиатрических (и, как теперь узнаем, и физиологических) расстройств мировых элит.

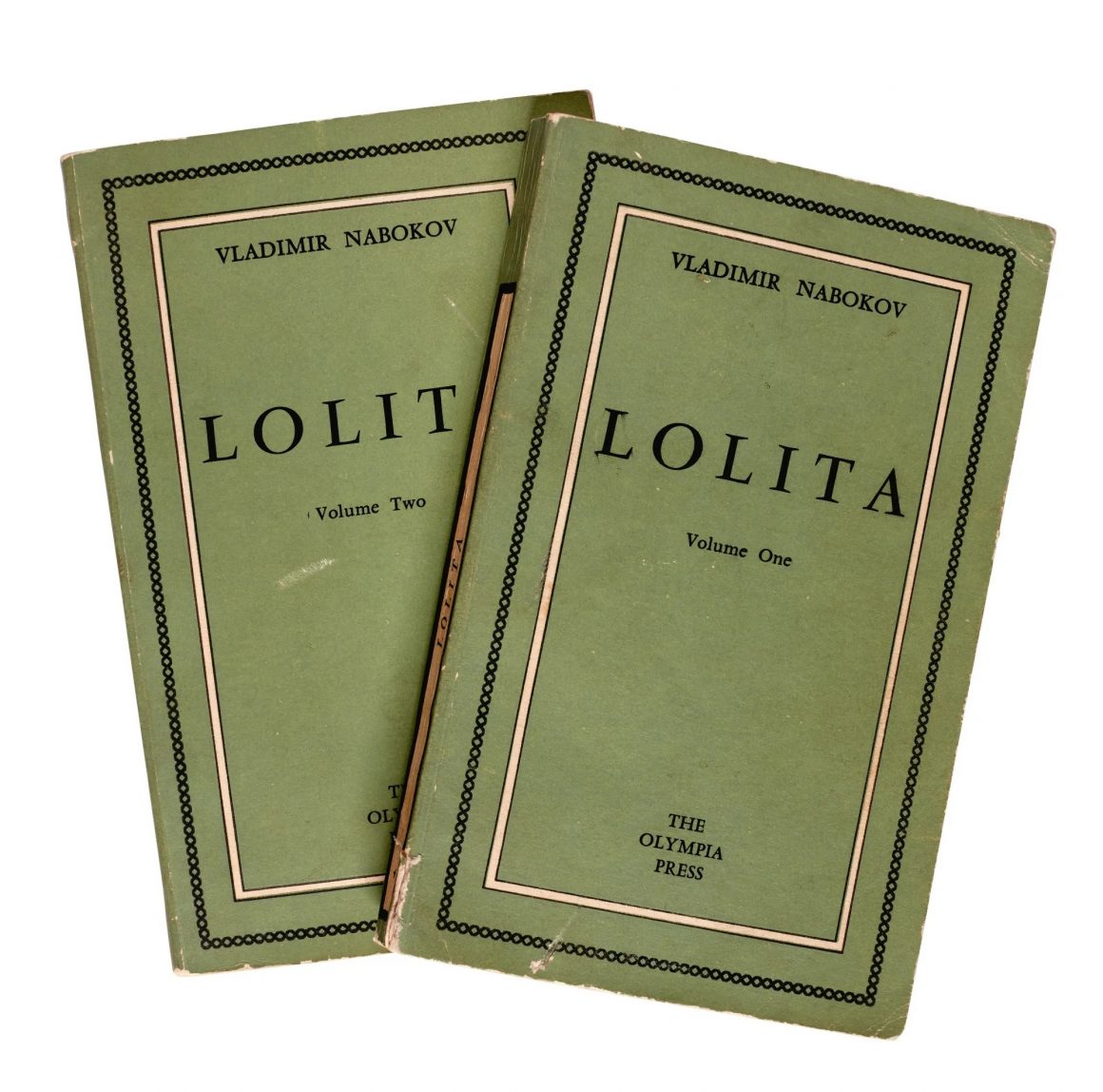

Ирония в том, что чем громче общество требует «фактов», тем меньше ему интересны реальные факты, а они у Набокова такие, что скандальным хроникерам впору плакать от скуки, особенно в годы круглых дат —только отшумел юбилей первой публикации «Лолиты» в 1955 году в парижском издательстве Olympia Press, затем выход американского издания в 1958-м, которое мгновенно превратило роман в мировую сенсацию и одновременно в объект цензурных скандалов, а также тройные экранизации — 1962, 1997 и 2007 годов, которые сами по себе стали культурными поворотными точками восприятия текста в массовой культуре .

К очередной грядущей совсем скоро годовщине со дня рождения Набокова биография писателя выглядит не как темный триллер, а как многосерийная сага о работе, стиле и упрямстве формы.

.

Биография, в которой подозрительно много интеллекта и слишком мало скандала

Аристократическое детство в многоязычной среде.

Эмиграция после революции.

Кембридж.

Берлинская литературная жизнь под псевдонимом Сирин.

Шахматные задачи, которые он публиковал с тем же азартом, что романы.

Переезд в США в начале 1940-х годов.

Преподавание в Уэллсли, затем в Корнелле.

Лекции по Гоголю, Прусту и Кафке, которые до сих пор издают как образец того, как читать литературу глазами художника, а не следователя .

Параллельно — научная страсть к бабочкам, экспедиции с сачком по американскому Западу, работа в музее сравнительной зоологии Гарварда, статьи по систематике голубянок, аккуратные ящики с крылатыми экспонатами вместо каких-либо зловещих шкафов с тайнами.

А затем — швейцарский период, жизнь в Монтре, в отеле, который стал его последним адресом и литературной лабораторией, откуда выходили поздние романы, мемуары «Другие берега» и бесконечные интервью, в которых он с ледяной вежливостью отбивался от попыток превратить литературу в психиатрическую карту.

.

Брак как форма искусства

И, конечно, главный факт его частной жизни, который почему-то всегда разочаровывает любителей жареного, — Вера Набокова, жена, соратник, первый читатель, секретарь, литературный агент, переводчик, хранитель архива.

Она печатала его рукописи,

вела переговоры с издателями,

организовывала лекционные туры,

сопровождала в поездках,

и именно она спасла рукопись «Лолиты», когда автор в минуту отчаяния хотел ее уничтожить .

Их жизнь десятилетиями выглядела как передвижная литературная мастерская на двоих — гостиничные номера, превращенные в рабочие кабинеты, столы, заваленные рукописями и энтомологическими коробками, бесконечные разговоры о словах, ритме, точности формулировок.

.

Роман без скандала, который многие считают вершиной

Любопытно, что один из самых изящных и при этом самых «спокойных» набоковских романов — «Истинная жизнь Себастиана Найта» — часто называют лучшим его произведением, и именно там нет ни провокационной эротики, ни тем, вызывающих нервный тик у моралистов. Это роман, целиком сосредоточенный на проблеме памяти, идентичности и литературного расследования, где каждый эпизод — это игра отражений, а в основе — невидимые структуры языка, а не эротическая провокация.

.

«Лолита» как культурное событие, а не улика

История публикации Лолиты сама по себе стала сюжетом для культурологического исследования: первый тираж в 1955 году, запреты в нескольких странах, долгий путь к легальному изданию в США, превращение в мировой феномен. Роман обсуждали не только литературные критики, но и юристы, цензоры, психологи и общественные активисты.

Именно ранние критики дали «Лолите» репутацию «аморальной» или «порнографической» книги. Так, британский журналист Джон Гордон писал: «Без сомнения, это грязнейшая книжонка из всех, что мне доводилось читать… Это отъявленная и неприкрытая порнография» («Without doubt, this is the filthiest book I have ever read… It is unmitigated and blatant pornography»), критически описывая роман как «описание грязных похождений», которые якобы могли привести к тюремному заключению любого, кто осмелится опубликовать или продавать такую книгу.

Американский критик Орвилл Прескотт в The New York Times писал: «Its depravity is more refined… He writes highbrow pornography» — «Ее порочность более изощренна… Он пишет высокоинтеллектуальную порнографию»

В русском зарубежье отклики были еще резче — критики обвиняли роман в «растлении юношества» и «отравлении молодых умов», утверждая, что Набоков описывает развращение и «смакует сцены растления с подробностями, которые покоробили бы даже профессионального содержателя дома свиданий».

.

Когда вымысел принимают за улику

И вот на этом фоне особенно любопытно, как общество раз за разом наступает на одни и те же культурные грабли, ровно так же, как это происходило в разговорах о Вуди Аллене, вокруг которого десятилетиями идут публичные споры и обвинения, которые он сам отвергает, при этом для части публики художественные сюжеты уже давно стали достаточным «доказательством».

Механизм один и тот же: произведение воспринимается как улика, вымысел — как признание, сложная художественная конструкция — как автобиографический донос.

В случае Набокова это особенно абсурдно, потому что «Лолита» устроена как демонстрация того, как язык может маскировать зло, как ненадежный рассказчик выстраивает изящную витрину самооправдания, и как читателя пытаются втянуть в сочувствие через ритм, иронию и игру слов.

Это роман не о желании, а о манипуляции, не об эстетизации порока, а о том, как легко порок маскируется эстетикой, и если кто-то выходит из текста с ощущением «запретной красоты», то сработала не биография автора, а ловушка повествования.

.

Итог, в котором литература снова оказывается умнее обвинителей

В юности, после получения неожиданного наследства, были и легкие ресторанные романы, что сам Набоков описывает в автобиографии. Впрочем, в дореволюционной петербургской жизни Владимир Набоков знал и состояние сильной, почти ошеломляющей первой любви. Если говорить строго и опираясь на его собственные воспоминания, по-настоящему яркой и глубокой влюбленностью до брака была, по сути, только одна. Речь идет о его подростковом чувстве к Валентине Шульгиной — Люсе, как он называет ее в мемуарах. Это была не светская интрижка, не череда романов, а именно первое сильное эмоциональное переживание, пришедшееся на годы учебы в Тенишевском училище.

Позднее, уже в эмиграции, Набоков вспоминал это чувство как нечто ослепительное и вместе с тем хрупкое — состояние, в котором мир вдруг наполняется тайными знаками, поэзией и болезненной остротой восприятия. В автобиографической книге «Другие берега» (Speak, Memory) он описывает эту любовь не как череду подробностей, а как атмосферу: тайные встречи, стихи, ощущение судьбоносности происходящего. Важно, что в его воспоминаниях это именно юношеская, романтическая, идеализированная привязанность, оставшаяся в памяти как часть утраченного дореволюционного мира.

Никаких свидетельств о множественных любовных похождениях в этот период биографы не приводят. Напротив, из документов и воспоминаний современников вырисовывается образ одаренного, сосредоточенного на внутренней жизни юноши — увлеченного литературой, языками, шахматами, коллекционированием бабочек — и лишь однажды по-настоящему выбитого из привычного равновесия сильным чувством. Эта ранняя любовь стала скорее внутренним опытом, питательной средой для будущей прозы, чем чередой внешних событий. Ни в юности, ни в дальнейшей жизни не существует никаких достоверных биографических свидетельств, которые позволяли бы переносить тематику отдельных произведений писателя на его личную жизнь. Его ранняя влюбленность была направлена к ровеснице и описывается им самим как естественное, трепетное юношеское чувство. Всё остальное, что иногда пытаются вычитать задним числом из литературных текстов, относится к области интерпретаций, а не фактов биографии.

Набоков всю жизнь воевал с попытками читать литературу через психоаналитические и биографические ярлыки, он настаивал, что писатель — это изобретатель миров, а не источник компромата, что воображение не равно признанию, а стиль не равен исповеди.

И чем активнее эпоха разоблачений ищет в искусстве прямые признательные показания, тем яснее становится, что настоящая наивность живет не в книгах, а в способе их чтения.

Потому что когда человек видит в сложной художественной конструкции всего лишь отражение собственных грязных фантазий, он разоблачает не писателя и не персонажа.

Он просто демонстрирует уровень своего воображения, и выглядит при этом не грозным следователем культуры, а довольно доверчивым и, увы, довольно глупым читателем, повторяющим старые ярлыки критиков, которые в 1950-е годы называли Лолиту «грязнейшей книжонкой» и «высокоинтеллектуальной порнографией», забывая о художественной стратегии ненадежного рассказчика, которую Набоков тщательно выстраивал, чтобы разоблачить не персонажа, а сам механизм самооправдания.

Алексей Шолохов

'Набоков как лакмус эпохи подозрений и воображения без тормозов' has no comments

Оставьте первый отзыв!