Начать следует с того, что Смуту в России инициировали Романовы, а не поляки, казаки, беглые холопы, городовые стрельцы и даже не Лжедмитрий I. Он же – служивший Романовым дворянин Григорий Богданович Отрепьев, которого, судя по всему, и подготовили – как “рабочий вариант” на роль “чудесно воскресшего царевича Димитрия”, чтобы одолеть ненавистного Бориса Годунова в том случае, если лобовая атака Романовых на царя Бориса окончится неудачей (как это и произошло в реальности).

Всё дело в том, что Романовы считали себя “более старшей роднёй” пресёкшейся династии. Фёдор Никитич Романов был сыном Никиты Романовича Захарьина-Юрьева-Кошкина – шурина Ивана Грозного, т.е., брата его жены – Анастасии Романовны. В то же время Борис Годунов был “всего лишь” братом жены сына Ивана Грозного – царя Федора Иоанновича. Иными словами, Фёдор Романов был кузеном покойного царя Фёдора, а Борис Годунов – лишь его шурином.

…Итак, 1600 год. Годунов сильно прихворал, и все ждали, что он вот-вот умрет. Романовы собрались с силами на своём московском подворье и стали ждать удобного момента, чтобы захватить власть в Кремле.

Но что сделал в этой ситуации Годунов? Он инспирировал своего рода инквизиционный (по сути, конечно же, политический) процесс – обвинил Романовых в том, что они якобы готовили какие-то коренья, имея целью отравить всю царскую семью. Романовы действительно готовили, только не коренья, а сабли. Однако обвинить целое боярское семейство в открытой подготовке мятежа было трудно – требовались масштабные доказательства, а времена Опричнины всё же давно миновали. Проще было найти доносчика, которые принесет во дворец «слух» о подготовке Романовыми царского отравления (соответствующие “коренья” были Романовым, очевидно, просто подброшены, и обыск дал правительству Годунова необходимые улики). Это была, скорее всего, клевета. В итоге позднее Романовы считали себя несправедливо подвергшимися опале, хотя они на самом деле готовили заговор. Просто годуновская контратака опередила саму атаку.

Всех пятерых братьев арестовали, Фёдора постригли в монахи под именем Филарета (его жену Ксению также постригли под именем Марфы), Михаила, Василия, Александра и Ивана – разослали по дальним тюрьмам. Все, кроме Ивана и Филарета, умерли в течение 1602 года от невыносимо тяжёлых условий содержания под стражей. Несмотря на то, что сам Борис Годунов выражал недовольство тем, что некоторых из числа репрессированных (в частности, Василия Романова) мучили без его «указу», скорее всего, следует предположить, что такая суровая расправа была тайно санкционирована царём и имела конечной целью физическое уничтожение клана Романовых. Василия довели до тяжкого простудного заболевания ещё в дороге и фактически не лечили, продолжая держать в цепях; Александр был подвергнут пытке, потом сослан на Север и вскоре умер (по некоторым сведениям – удушен); Михаила заморили голодом и холодом в деревянной клети, погруженной в яму, отчего он даже получил от местных жителей прозвище «ныробский узник». Казалось, клан Романовых в самом деле политически и физически был ликвидирован.

Конспирация Романовых не удалась ещё и в том смысле, что Борис Годунов в тот раз оправился от приступов болезни. Однако вслед за тем на страну и на её царя свалилась колоссальная беда.

1601-1603 годы – время двух неурожаев подряд (вызванных, как полагают, извержением перуанского вулкана Уайнапутина в 1600 г.) и страшного голода.

Стратегических запасов зерна в стране в ту пору не было, и столь масштабные и продолжительные голодовки выдержать Московия попросту не могла. В общей сложности в течение этих двух лет умерло почти полмиллиона человек. В одной только Москве – 200 тысяч.

Годунов отчаянно пытался помочь голодающим – в отличие от Грозного, который после пожара 1547 года начал спокойно отстраивать себе дворец, бросив погорельцев-москвичей на произвол судьбы.

Сперва Годунов стал раздавать хлебные деньги беднякам, но инфляция свела его старания на нет: хлеб дорожал не по дням, а по часам, поскольку больше его не становилось. Затем царь открыл государственные запасы и стал раздавать хлеб. Кроме того, в Москву, прослышав про выдачу денег, со всех сторон хлынули голодающие толпы, и это ещё больше усугубило ситуацию. Голландский путешественник Исаак Масса, который побывал в Москве, правда, чуть позже, писал, что у знатных и богатых горожан при этом хлеб был, но у Бориса Годунова просто не хватило политической воли, чтобы заставить их открыть закрома. Годунов не был столь авторитетным и самовластным правителем, как Иван IV, чтобы под угрозой смерти конфисковать хлебные запасы у бояр. А бояре, разумеется, сами ничего голодающим не раздавали. Более того, у кого-то, как пишет Масса, хлеб даже гнил. И это во время голода!А многие бояре подсылали своих слуг, переодетых бедняками, для получения хлебных денег от правительства

Тогда Годунов стал рассылать по всей стране «продотряды», чтобы они везли хлеб из деревень и сёл – в столицу. Однако на обратном пути на эти обозы стали совершаться регулярные нападения. Грабежом занимались те же обнищавшие крестьяне и холопы. В старых советских учебниках они именуются «крестьянскими повстанцами», хотя, по сути, это были просто грабители. Одним из самых крупных отрядов руководил некий Хлопко Косолап. В советских исторических пособиях его даже называли «предшественником Ивана Болотникова». Однако Болотников всё же был персонажем совсем другого плана, в его борьбе была некая политическая цель (возвращение в Москву «законного царя»), а вот Хлопко был бандитом чистой воды, просто грабил продовольственные обозы. И таких «неуловимых мстителей», хотевших поживиться за чужой счет, было множество. Одним словом, в стране начался продовольственный и криминальный хаос.

Ситуация осложнялась тем, что царь в сознании не только «сливок» Боярской думы, но и массы населения был «не совсем настоящим», то есть, «не от царского корня».

В данном случае мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что обществу, живущему по законам рабской морали, присущи компенсаторно-адаптационные механизмы, призванные сглаживать невротические переживания от перманентного стресса, связанного с состоянием несвободы и отсутствия каких-либо гарантий безопасности.

Помимо «правильной веры» и «православного царства», важнейшим элементом «сбалансированного» рабского самосознания являлось представление русского человека о «настоящем царе», который должен быть не только одновременно «грозным», но еще и богоданным, законным, то есть выбранным Богом, – а не самозваным, в том числе не выбранным Боярской думой, Земским собором и т.п. общественными представителями. “Обрание” царя на Земском соборе играло сугубо символическую роль и не могло заменить собой “божественную” легитимность, которая, в свою очередь, зависела от причастности самодержца к “царскому корню”. Только в этом случае мог успешно запуститься механизм “стокгольмского синдрома” – интроекции общества-жертвы с агрессором-властью, являвшийся, в свою очередь, основой стабильности всей социально-политической системы российского самодержавия. Но именно в этом вопросе у Бориса Годунова наблюдался колоссальный дефицит легитимности. Даже после устранения с политической сцены клана Романовых авторитет Годунова мог быть поколеблен в любой момент. Особенно если учесть, что романовская интрига продолжала свою работу и после того, как сами Романовы в большинстве (но не все!) оказались уничтожены.

И вот в ситуации обрушившегося на Московскую Русь «гнева божьего», сомнения в легитимности царя Бориса Годунова стали обретать популярность. И вскоре появился кандидат в «настоящие цари» – Лжедмитрий I.

Скорее всего, это был молодой дворянский сын, чернец Чудова монастыря Григорий Отрепьев, который в 1602 году бежал из Москвы тайными тропами – через Киев и Литву, после чего отправился в Польшу, в итоге добившись королевской аудиенции. Этот человек выдавал себя за чудесным образом спасшегося сына Ивана Грозного – царевича Димитрия.

Откуда он взялся? Конечно, это был не случайный человек, которому вдруг привиделось, что он должен «спасти родину и короля», как это в свое время приключилось с Жанной д`Арк.

Лжедмитрий I, судя по всему, был авантюристом-прагматиком, а отнюдь не параноиком-идеалистом. Это был один из мелкопоместных дворян, изрядно потершийся в высших московских кругах. Он жил на подворье Романовых, был в услужении у них (и у их родственников Черкасских), когда те готовили восстание против Годунова, но сумел ускользнуть и быстро, пока до него не добрались, превратился в монаха.

Сначала Отрепьев постригся в столичном подворье какого-то провинциального монастыря. Однако поскольку Григорий был карьерно ориентированным и очень энергичным человеком, то уже спустя непродолжительное время он – благодаря протекции дяди – оказался в Чудовом монастыре, в Кремле. Там, благодаря своим недюжинным способностям и будучи на хорошем счету, он довольно быстро стал писарем при патриархе Иове. Даже из этих отрывочных строк его биографии, видно, что человек он был, бесспорно, талантливый и, что называется, харизматичный.

Есть версия о том, что Романовы сами его надоумили изобразить из себя “чудесно спасшегося Дмитрия” – то ли отправляясь в ссылку, то ли – что вероятнее – в предшествующий период, рассматривая это как один из возможных вариантов грядущей борьбы против Годунова (если лобовая атака на Годуновых окончится неудачей, как и вышло в реальности).

По крайней мере, Лжедмитрий I был весьма осведомлен о таких подробностях жизни царевича Димитрия, о которых могли знать только представители высшей московской знати. Кроме того, – я немного забегу вперед, – обращает на себя внимание тот факт, что когда Фёдор Романов (к тому времени уже монах Филарет), находясь в ссылке, вдруг услышал, что Лжедмитрий двинулся из Польши на Москву, – то тут же начал вести себя дерзко и отгонять палкой приставленную к нему охрану. Одним словом, он явно понимал, что именно происходит в стране, и знал, что это несёт ему скорое избавленье и возвращение всех утерянных благ. Вспомним и то, что, став царём, Лжедмитрий заботливо перевез в Москву прах замученных Годуновым Романовых и похоронил их с почестями, а Филарета вызволил из заключения в Антониево-Сийском монастыре и сделал Ростовским митрополитом. Так что изначальная связь между Лжедмитрием I и Романовыми, скорее всего, была.

Путь Григория Отрепьева из Москвы в Польшу можно попытаться проследить, но лишь до Киева. После выхода с двумя спутниками-монахами из Киева Отрепьев «исчезает», зато в Польше сразу же вслед за тем появляется «царевич Димитрий». Любопытно, что в Киеве Отрепьева выгнали из Лавры – киевские монахи не согласились увидеть в нём “чудесно спасшегося царевича Димитрия”. И Константин Острожский, – известный православный литовский князь – сначала принял самозванца, а потом приказал своим гайдукам выставить его за ворота.

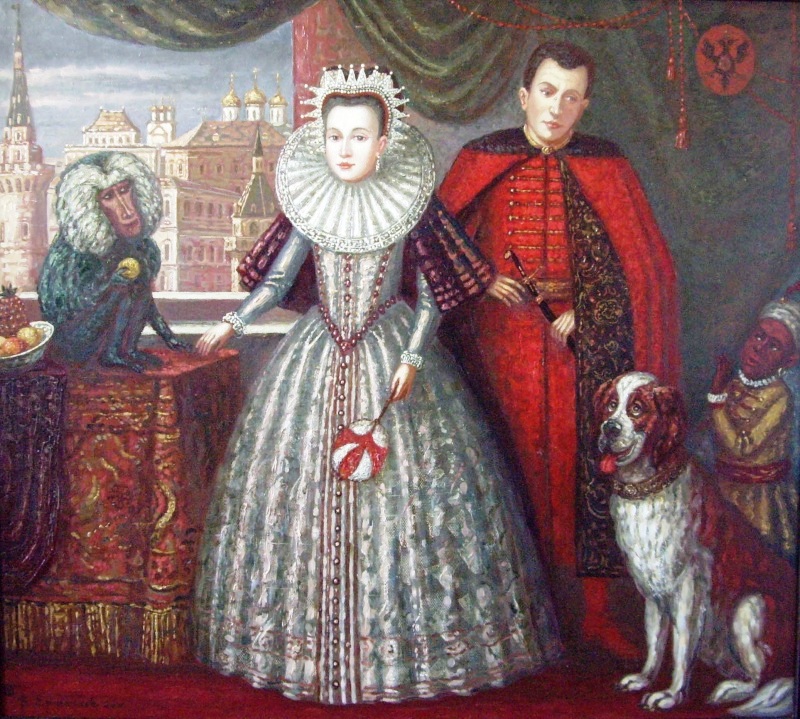

Но вот пан Адам Вишневецкий, также влиятельный православный литовский магнат, с вниманием отнесся к рассказу этого человека, познакомил его с Сандомирским воеводой Мнишеком, и здесь в игру вступила красавица Марина Мнишек, дочь воеводы. Судя по всему, Отрепьев в самом деле влюбился. Хотя, быть может, решающую роль сыграл расчет – Мнишек пообещал Лжедмитрию дать деньги и помочь быстро собрать войско из польских шляхтичей-волонтёров и казаков в обмен на будущую женитьбу на Марине и возврат долгов “с процентами”.

Когда Лжедмитрий был представлен королю Сигизмунду III, тот сделал вид, что признал вновь прибывшего как царского сына, хотя из переписки Сигизмунда с Римской курией видно, что никто в Польше не верил в реальность данного персонажа. Тем не менее, Лжедмитрия решили морально поддержать. Король не стал оказывать Самозванцу военную и политическую поддержку, однако позволил ему собрать войско на территории Речи Посполитой – и двинуться с этими силами на Москву.

В войске Лжедмитрия I, помимо авантюристов-добровольцев и запорожских казаков – черкас (около 4-5 тыс.), были также и наёмники, поскольку Мнишек ссудил Самозванца деньгами. Были и донские казаки, правда, в меньшем количестве.

Вся эта пёстрая армия дошла до села Добрыничи, где годуновский боярин Фёдор Мстиславский их разбил.

С точки зрения истории военного искусства на Руси, любопытно, что в сражении под Добрыничами московская армия впервые применила эшелонированный, линейный строй обороны, когда стрельцы стреляли из четырех рядов. Казалось бы, в ходе гражданских войн (а войну с Самозванцем, несмотря на наличие в его армии большого числа иностранцев, все же следует отнести к числу гражданских) боевые «ноу-хау» обычно не изобретаются и не отрабатываются. Однако Россия, как мы видим, и здесь шла своим путём… Правда, европейские наёмники Годунова вспоминали, что сражение было выиграно, прежде всего, благодаря их профессионализму.

Потерпевшие поражение повстанцы частично разбрелись, частично с позором откатились в Путивль. И здесь авантюра Самозванца получила мощнейшее второе дыхание.

Почему? Всё дело в том, что в имперском государственном устройстве Московии в ту пору имелись серьезные военно-социальные издержки, ставшие следствием слишком быстрых завоевательных успехов Ивана Грозного в юго-восточном направлении. Московская Русь мощно и стремительно «вросла» в степную полосу.

Это привело к тому, что государство вовлекло в свою орбиту вольное казачество, которое выполняло по договоренности с Москвой оборонительно-сторожевые функции. С этими казаками Борис Годунов вступил в конфликт, запретив им торговать на территории Московии “честно награбленными” товарами. Кроме того, на службе у Москвы оказалось и большое количество т.н. городовых стрельцов и городовых (служилых) казаков. Эти люди зачастую не получали даже жалования, а имели лишь землю и пищаль. В итоге на «Украйне» (то есть, в районе древней Северской земли, Рязани и Дикого поля) скопилось огромное количество вооруженных и недовольных своим социальным положением людей: недовольных перебоями с финансированием и вообще – тем, как московские власти с ними обращаются. К этим людям массово бежали и соединялись с ними в единую гремучую смесь бывшие холопы, которых их господа выгнали из Москвы и ее окрестностей в период голода 1601-1603 гг.

И вот все эти украинные вольные казаки, а также служилые люди «по прибору» (то есть, по найму) – городовые стрельцы, городовые казаки, севрюки (северские казаки), а также беглые экс-холопы (в том числе боевые) – в условиях продовольственного, а затем и политического кризиса превратились в гигантскую пороховую бочку. На этой территории одномоментно появилось много вооруженных людей, недовольных своим положением и находящихся в предбунтарском состоянии.

Сложившуюся в 1603 году в России ситуацию условно можно сравнить с ситуацией в Петрограде в феврале 1917-го, когда в городе вдруг восстали почти 500 000 вооруженных людей, не желавших идти воевать и недовольных тем, как с ними обращается правительство.

Особо следует подчеркнуть, что это были социально неблагополучные, однако вооруженные и, самое главное, лично свободные люди, обладавшие определенным минимумом «гражданского потенциала». И вот, несмотря на первую неудачу армии Самозванца, к нему в район Путивля начали стекаться толпы «украинных» добровольцев.

И в этот критический момент Борис Годунов неожиданно умирает. Власть переходит к его 16-летнему сыну Федору, а точнее, к его старшим родственникам из клана Годуновых.

Навстречу армии Самозванца была послана рать во главе с Петром Басмановым. Встретив неприятеля под Кромами, Басманов (обиженный перед тем Годуновыми, которые формально поставили в войске “над ним” менее знатного боярина – своего родственника) решил изменить Фёдору Годунову и перешел вместе с войском на сторону Лжедмитрия.

Здесь, правда, нужно отметить, что далеко не все русские полки встали под знамёна самозванца. В этот момент произошел один из последних всполохов древнерусского регионализма. Новгородцы в этой ситуации попросту ушли в Новгород, некоторые другие полки также разошлись по своим «квартирам». Это означало, что московский государь для них в тот момент не был «своим», но и Самозванец также не воспринимался ими как «свой». Верными присяге, данной Годунову, остались в тот момент только всё те же иностранные наёмники

Басманов с основными силами Самозванца вошел в Москву (сам Лжедмитрий заявил своему ближайшему окружению, что появится в Москве только после того, как будет убит Федор Годунов). 1 июня юный царь Фёдор был свергнут, а 10 июня вместе с матерью Марией, вдовой Бориса Годунова – задушен. Сестра Фёдора, Ксения, досталась Самозванцу как добыча и была вынуждена стать его наложницей до момента официальной помолвки Лжедмитрия I с Мариной Мнишек.

В том же 1605 году Самозванец венчался на царство. Порядок коронации Лжедмитрия I был усложнённо-европеизированный. Шапку Мономаха и бармы в Успенском соборе возложил Патриарх Игнатий (Иов, который лично мог опознать Григория Отрепьева, был поспешно низложен и сослан), а затем он же возложил австрийскую корону, вручил скипетр и державу. Наконец, в Архангельском соборе возле гробов Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича Игнатий возложил на самозванца ещё один «царский венец» — шапку Казанскую. Стоит отметить, что «имперская вестернизация» царской атрибутики была начата ещё при прежних царях. Коронационные регалии были привезены в Москву императорским послом Генрихом фон Логау в 1604 году. Австрийская же корона, по свидетельству архиепископа Арсения Элассонского, была прислана Ивану Грозному австрийским императором Рудольфом II и была практически идентична цесарской короне. Таким образом, русские самодержцы конца XVI – начала XVII вв. активно стремились максимально приблизить державную атрибутику Московского царства к европейским имперским образцам.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Вообще, мечта московских государей именовать себя по образцу австрийских «цесарей» императорами, проявилась практически сразу вслед за обретением Москвой государственной независимости. В договоре Московского государства с Данией 1493 г. Иван III был назван «totius rutzci Imperator». Императором был назван и Василий III в договоре с императором Максимилианом I, заключенном в Москве в 1514 г.: «Kayser und Herscher alter Reussen». В латинской грамоте Альбрехта Бранденбургского 1517 г. Василий III также был назван «Imperator ас Dominator totius Russiae». Иван IV после покорения Казанского и Астраханского царств, а также Сибири именовался императором в посланиях римского императора, королей Великобритании, Дании, тосканского герцога и даже персидского шаха. В посланиях королевы Елизаветы I императором был назван и Федор Иванович: «Imperatori totius Russiae», «The Emperor of Russia», «Lord Emperor». Сам Федор Иванович, как и отец, иногда включал в титул слово «Imperator». Яков Маржерет писал, что после снятия осады Нарвы послы царя Федора требовали от шведской стороны императорского титула для него; спор продолжался два дня, но безуспешно. Традиционно не признавали императорский титул русского монарха и другие ближайшие соседи Москвы – поляки: в 1553 г. Сигизмунд II Август писал Папе Римскому, что русские никогда не должны его получить.

В этой связи не должен казаться удивительным тот факт, что Лжедмитрий стал официально именовать себя «цесарем» и «императором» – «Imperator Demetrius».

Прагматичная Римская Курия согласилась с таким международным самозванством, полагая найти в Лжедмитрии I союзника в войне против Турции. Однако представители польско-литовской шляхты были возмущены. Так, секретарь Самозванца польский шляхтич Ян Бучинский в начале 1606 г. сообщал Лжедмитрию I из Польши о возмущенных выступлениях панов-рады (высшего государственного органа Великого княжества Литовского): «А хочешь того, чтоб тебя писали титлом непобедимым цесарем, чево ни един на свете крестьянский государь так не делает; коли б де тебя хто иной писал непобедимым, ино бы то было не диво, а то ты сам себя так пишешь. А такое слово Богу единому подобает. Поганцы некрещеные так делают, которые не знают всесильности Божия. А ты де большое Бога же не знаючи, так ся называешь пред Богом; и по твоей де той великой спеси и гордости подлинно тебя Бог сопхнет с столицы твоей. И надобе то указать всему свету и Москве самой какой ты человек. А и сами москвичи о том догадаютца — какой ты человек и что им хочешь зделати… А те слова говорил пан воевода Познанской». Польский ротмистр, находившийся на службе у Лжедмитрия I так прокомментировал его гибель: «Видно так угодно было Богу, не хотевшему долее терпеть гордости и надменности этого Димитрия, который не признавал себе равным ни одного государя в мире и почти равнял себя Богу».

Примечательно, что московские элиты также отнеслись к стремлению Лжедмитрия самопровозгласить себя цесарем и императором «на австрийский манер» в целом негативно. Прежде всего, московским «верхам» виделась угроза насаждения в России католицизма. По словам голландца Элиаса Геркмана, заговорщики в 1605—1606 гг., свергшие Лжедмитрия I, полагали, что, называя себя «цесарем», он «хочет уподобиться императору римскому и тогда наша страна вместе с верою, сделается римскою». Московское книжное ухо также оскорбляли попытки сакрализации европейской по своему происхождению царской титулатуры. В одной из повестей о событиях Смутного времени (правда, составленной во времена Шуйского и первых Романовых) некий дьяк Тимофей Осипов изобличает Лжедмитрия I так: «Велишь де себе писати в титлах и в грамотах цесарь непобедимый, и то слово по нашему християнскому закону Господу нашему Исусу Христу грубно и противно; а ты вор и еретик, подлинной розстрига Гришка Отрепьев, а не царевич Дмитрей Ивановичь…».

Что же касается московского простонародья, то среди него Лжедмитрий I до самого конца сохранял популярность, – даже после того, как на свадьбу его и Марины Мнишек в русскую столицу в большом количестве приехали поляки, в итоге чего в городе возникла этноконфликтная ситуация.

Однако бояре в большинстве не воспринимали его как легитимного правителя.

Впрочем, судьбу Лжедмитрия I решил не недостаток веры в него как в «чудом спасшегося» настоящего сына Ивана Грозного. Куда важнее оказалось то, что представители знатнейших боярских родов стали испытывать конкурентное давление со стороны польско-литовских шляхтичей и советников, приехавших вместе с Лжедмитрием в 1605 году и особенно вместе с Мариной Мнишек в 1606 году. Самозванец отдавал явное предпочтение польским придворным. Именно в этом контексте следует понимать широко известные претензии московских бояр к Лжедмитрию в связи с тем, что он: ел телятину, «которая считалась у нас заповедным грешным яством» (Н.М. Карамзин); не спал после обеда; недостаточно регулярно ходил в баню и церковь; носил польский костюм; ездил по Москве запросто верхом и любил вступать в спонтанные разговоры с простым людом; не любил, когда бояре поддерживают его под руки и т.д. К слову, последний каприз молодого царя бояре, особенно ближние, воспринимали крайне болезненно, поскольку они лишались возможности демонстрировать привычным способом свой особо приближенный к самодержцу статус.

Однако поистине роковую роль в судьбе Лжедмитрия сыграло не всё вышеперечисленное, а женщина – Марина Мнишек.

Ее въезд в Москву 3 мая 1606 года шокировал москвичей: в город въехал свадебный кортеж, больше похожий на иноземное войско – так много было в свите вооруженных рыцарей.

Вообще, следует признать, что поляки в качестве «культурных колонизаторов» – не самый удачный европейский пример. Например, шведы, на протяжении нескольких лет в эпоху Смуты владевшие Новгородом, наладили с местными жителями конструктивные и в целом неконфликтные отношения. А вот поляки буквально за несколько дней резко настроили москвичей против себя, до такой степени высокомерно и пренебрежительно начали себя вести…

Спустя какое-то время состоялась свадьба, на которой невеста царя (Марина Мнишек) – впервые в истории России – была коронована как полноправная русская царица. Почему Марина Мнишек после гибели сперва Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II так и не вернулась (хотя поначалу, вроде, хотела) в Польшу? Как она сама объяснит – потому что москвичи присягнули ей как своей царице, которой она будет продолжать себя считать вплоть до самой смерти в романовских застенках. Она была коронованной московской государыней, легитимной правительницей и, так сказать, де-юре вполне могла править даже в отсутствие мужа!

Однако, в результате политически недальновидного отношения Лжедмитрия I к боярам (которых он, с одной стороны, ежесекундно раздражал своим полонофильством, а с другой стороны – не стремился, да и не мог – учитывая, что польские приближённые Самозванца выступали категорически против “опричных” методов правления, – запугать жёсткими репрессиями), а его польского окружения – к простым москвичам созрели социально-психологические предпосылки для бунта. Во главе конспирации встал боярин Василий Шуйский. Этот, один из самых знатных и авторитетных московских бояр, изначально выступил против Самозванца и даже чуть было не поплатился за это головой. В самый последний момент Шуйский, уже стоя рядом с плахой, каясь и попрощавшись с народом, был помилован Лжедмитрием I. Некоторые историки полагают, что Самозванец испугался столь жёстко противопоставлять себя Боярской думе, выражавшей сочувствие Шуйскому. Но более вероятной представляется версия, согласно которой в целом умиротворяюще и сдерживающе (особенно в отношении представителей аристократической элиты) на Лжидмитрия воздействовали его польские советники – шляхтичи и магнаты, отнюдь не желавшие оказаться в пространстве бесконтрольного террора “а ля Иван Грозный”…

В целом история свержения Лжедмитрия I производит впечатление вполне «глуповской», как будто дословно «выписанной» из «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Всё это, тем не менее, – также пример функциональных особенностей московской политический культуры, о которых позднее А.С. Пушкин упомянет в своем знаменитом афоризме о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном».

17 мая 1606 года бояре-заговорщики во главе с Шуйским неожиданно вбросили в народ слух о том, что поляки якобы бьют «наших бояр» и «хотят убить царя». Москвичи тут же поднялись по зову набата и стали бить поляков. В это время бояре ворвались в Кремль, убили Лжедмитрия и тут же объявили народу, что тот, оказывается, был изменником. И такие объяснения народ принял, как вполне логичные: раз самодержец сам себя “не удержал”, раз его убили и раз новое начальство так заявляет, – значит, изменник!

Еще был очень интересный эпизод с Марией Нагой, инокиней Марфой. В истории осталось легендарное сообщение о том, как перед смертью Лжедмитрия I будто бы показали его “матери” – Марии-Марфе Нагой. И она якобы сказала: «Нет, это не мой сын!». Но в реальности, скорее всего, более верно сообщение, согласно которому она отреклась от уже убитого Самозванца.

А ведь когда Лжедмитрий прибыл в Москву, Марфу привезли из монастыря, и она (вероятно, страшась, и вполне справедливо, что в противном случае вместо свободы и почёта ей грозит монастырское заключение, а то и “тихая смерть”) публично подтвердила, что это ее сын! А вот когда того же Лжедмитрия то ли убивали, то ли уже убили, ее позвали снова и услышали, что нет, это не её сын, не царевич Дмитрий. Такие были общие нравы, таков был уровень московской гражданско-политической культуры.

После победы заговорщиков к власти пришёл Василий Шуйский.

Это был первый конституционный (условно говоря) монарх на Руси. К тому времени представители высших эшелонов московской власти уже успели тесно пообщаться с вольнолюбивой польско-литовской шляхтой. Шла, таким образом, массированная стихийная интервенция в Москву новой, европейской политической культуры, притом в одном из самых парламентарных и антиавторитарных её форматов.

Да, в целом москвичи поляков не любили, конкурировали с ними, видели в них угрозу католической экспансии (хотя среди армии и свиты Лжедмитрия I были и православные украинские казаки, и православные литовско-белорусские шляхтичи). Но именно от поляков русские узнавали, как всё устроено на Западе: есть сейм, короля избирают, его власть жёстко ограничена и т.д.

В итоге, вступая на престол 1 июня 1606 года, Василий Шуйский подписал так называемую Крестоцеловальную грамоту. И, надо сказать, история не сохранила свидетельств того, что он впоследствии нарушал те или иные положения данного документа. Иными словами, можно сказать, что на протяжении нескольких лет – сперва при Шуйском, а затем при Боярском совете, присягнувшем королевичу Владиславу (т.е., с 1606 по 1612 гг.) Москва пыталась жить в условиях «конституционного самодержавия», дополнительно “гарантированного” тем, что власть в стране фактически была разделена между несколькими политическими центрами (Москвой и Тушино-Калугой, а позднее еще несколькими). Именно эта эпоха и вошла в историческую память под страшными именем Смуты…

Забегая вперёд, стоит сразу отметить, что эпоха Смуты впервые столь отчетливо показала, что успех конституционализма в России обратно пропорционален степени её государственной стабильности и территориальной сплочённости.

Закончилась Смута – завершились и «конституционные эксперименты». Из этого можно сделать вывод, что если бы Василию Шуйскому удалось удержаться на троне и одолеть Смуту, он почти наверняка постарался бы из «боярского царя» превратиться в полновластного самодержца, не стеснённого никакими «крестоцеловальными кондициями». Тем более, что мы имеем наглядный пример того, как царь Василий спустя некоторое время публично нарушит другую крестоцеловальную клятву, согласно которой он в 1607 году пообещает сохранить жизнь вождям повстанцев – Ивану Болотникову и т.н. царевичу Петру – и не сдержит своего царского слова.

Как представляется, если бы Василий Шуйский сумел сохранить престол за собой, о Крестоцеловальной грамоте наверняка со временем бы попросту «забыли…».

Итак, что конкретно пообещал своим подданным Василий Шуйский? Процитирую несколько ключевых фраз.

«…что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими, смерти не предати». То есть, важнейшее монаршее обязательство – без суда никого не казнить.

«…и вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жен и у детей не отъимати – будет которые с ними в мысли не были». Значит, не конфисковать имущество у родственников осуждённых вотчинников, если эти родственники не состояли в заговоре.

«Так же и у гостей, и у торговых, и у черных людей…» – то есть у купцов, торговых и черносошных крестьян и чернослободчиков-горожан: «…хотя которой по суду и по сыску доидет и до смертные вина, и после их у жен и у детей дворов и лавок, и животов не отъимати – будут они с ними в той вине неповинны».

«Да и доводов ложных мне, великому государю не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том православное христианство без вины не гибли». Перед нами – запрет на безответственное доносительство и гарантия судебного процесса с возможностью для обвиняемого оправдаться в ходе очной ставки с доносчиком.

«А кто на кого солжет, и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем сам осудится». То есть, ложных доносчиков казнить той казнью, которую они хотели уготовать тем, на кого доносили.

Вот такая «Конституция». Как нетрудно заметить, эта «Малая Хартия московских вольностей», даже несмотря на свою краткость, подрывала самые основы московской политической цивилизации. А именно следующие:

– всеобщий страх перед властным террором;

– основанная на страхе инотроекция общества-жертвы с властью-террористом (“стокгольмский синдром”) – как залог социально-политической стабильности («тишины»);

– широкое доносительство как полицейский паллиатив отсутствующих в государстве обратных связей между властью и обществом;

– политическая моносубъектность (в Записи де-факто появляется независимый от царя и, по сути, противостоящий ему боярский элемент суда).

Впрочем, несродность либеральных положений Крестоцеловальной записи Василия Шуйского антиправовым основам Московского государства отчасти компенсировалась отсутствием в этом документе гарантий обязательности его исполнения.

Понять, как этот документ должен был бы выглядеть для того, чтобы быть по-настоящему конституционно действенным, проще всего, если хотя бы отрывочно сравнить его с «классической» конституцией средневековья: английской Великой Хартией вольностей 1215 года. (Здесь стоит отметить, что это не единственный и даже не первый европейский документ такого рода. В королевстве Леон, например, типологически схожий акт был издан в 1188 году).

Начать с того, что английская Хартия – это огромный документ из 63-х пространных пунктов, детально расписывающих взаимные обязательства королевской власти, с одной стороны, и различных групп английского общества – с другой. Через весь документ проходит красной нитью стремление подданных обезопасить себя от королевского произвола. Постоянный рефрен: такой налог мы платим, а вот этот – чрезмерный и, пожалуйста, дорогой король, нас от него избавь.

И хотя авторы документа – бароны, одолевшие короля Иоанна Безземельного в ходе своего вооруженного выступления против него, – в Великой Хартии вольностей даются гарантии отнюдь не только феодалам, но всем свободных сословиям. Города должны сохранить свою вольность, церковь – оставаться свободной.

А в царской Крестоцеловальной грамоте 1606 года про церковь – ни слова, хотя и у нее имелись свои интересы. Горожан упомянули «заодно» с боярами (к слову, Запись только вотчинников называет «людьми» – «человеками»), так сказать, бегущей строкой, не так подробно, как бояр.

Но самое главное, в Записи Шуйского вообще не прописан механизм контроля. А если, допустим, царь не выполнит взятые на себя обязательства?

В английской Хартии на этот счет – полная ясность. Король пишет под диктовку баронов: «…создаем и жалуем им нижеписанную гарантию, именно: чтобы бароны избрали двадцать пять баронов из королевства, кого пожелают, которые должны всеми силами блюсти и охранять и заставлять блюсти мир и вольности, какие мы им пожаловали и этой настоящей xapтией нашей подтвердили, таким именно образом», – и это самое главное! – «чтобы, если мы или наш юстициарий, или бэйлифы (местные администраторы, – Д.К.) наши, или кто-либо из слуг наших, в чем-либо против кого-либо погрешим или какую-либо из статей мира или гарантии нарушим, …то вышеназванные четыре барона докладывают это дело остальным из двадцати пяти баронов, и те двадцать пять баронов совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить нас всеми способами, какими только могут, то есть путем захвата замков, земель, владений и всеми другими способами, какими могут, пока не будет исправлено (нарушение) согласно их решению; неприкосновенной остается (при этом) наша личность и личность королевы нашей и детей наших; а когда исправление будет сделано, они опять будут повиноваться нам, как делали прежде».

Здесь стоит отметить, что Запись Шуйского не предусматривала создания специального совета – хотя бы чисто боярского – для контроля за соблюдением «конституции».

Вот в чём основная разница между «конституцией», которую пытались получить от Василия Шуйского московские бояре, – и реальным общественным договором, который средневековые европейцы научились заключать со своими королями задолго до событий московской Смуты.

Причина такого фатального государственно-правового провала, отделяющего Россию от Европы, не содержит в себе ничего «мистического» и необъяснимого. Просто чтобы отстаивать вольности и права, их нужно изначально иметь. А Москва вышла из Ордынского правового вакуума в качестве страны, где ни у кого, кроме самодержца, нет вообще никаких прав – ни гражданских, ни имущественных, ни политических, ни конфессиональных, – а есть лишь одни амбиции и «плавающие» статусы (в основе которых – временная близость к престолу). При этом есть чисто физические силы давить на власть в условиях её ситуативного ослабления. Однако нет способности установить стабильные горизонтальных соглашения (хотя бы на уровне сословий), без чего сопротивление произволу властной вертикали невозможно в принципе.

В итоге единственное, к чему, по сути, сводился «московский конституционализм», это к челобитной, общий смысл которой можно сформулировать так: «Царь! В следующий раз будь с нами помягче! Пожалуйста, будь милосерден! Давай запишем, что ты обещаешь быть менее жестоким, чем твои предшественники».

Чтобы убедиться в «конституционной ничтожности» Крестоцеловальной записи Василия Шуйского, достаточно упомянуть один факт: некоторые ее пункты позднее будут вписаны в Соборное уложение 1649 года, хотя и в несколько иных формулировках. Но это, как известно, никого ни разу не спасло от опалы или казни. Если царю в какой-то момент было угодно бросить кого-то стрельцам «на бердыши» или бессудно сослать кого-то, или постричь в монахи и отправить в монастырь и т.п. – боярина или любого другого человека, – самодержец делал это совершенно свободно. Когда дойдем до Петра I, мы убедимся, как легко российская власть могла творить любого масштаба произвол…

Таким образом, первым кирпичиком в фундаменте будущей государственности «европейского типа» Крестоцеловальная запись Василия Шуйского не стала и стать не могла. Однако это не значит, что она не имела никаких политических последствий. Реальным следствием её принятия стало то, что в сознании московского общества с самого начала укрепилось отношение к Василию Шуйскому как к «не настоящему» царю, как к «игрушке» в руках бояр. То есть, как к царю не грозному, выбранному и ограниченному не Богом, а людьми, а значит, и не легитимному.

Поэтому практически сразу же начались поиски «настоящего царя», сценарий которых к тому моменту был уже отработан. Буквально через неделю после того как Василий Шуйский поцеловал крест и занял престол, появились подметные письма с «радостным извещением» о том, что царевич Дмитрий опять чудесным образом спасся и собирает сторонников под свои знамена.

Продолжение очерков русской смуты – здесь.

Даниил Коцюбинский