Беглый взгляд на историю Души Петербурга в XIX – XXI столетиях

Для начала – что такое культурный код, он же — душа города, земли, региона?

Культурный код — ключ к пониманию данного типа культуры. Передающаяся из поколение в поколение ментальная традиция, которая структурирует и определяет все ценностно-поведенческие ориентиры сообщества, властно — т.е. коллективно-бессознательно — формируя его идентичность и базовую мотивацию.

Именно в соответствии со своим особым культурным кодом каждый исторически самобытный город и каждый цивилизационно сложившийся регион «пробуждаются» и реагируют на чрезвычайные вызовы времени.

Англия, Шотландия и Ирландия в период Английской революции 1641-60 гг., Париж и Вандея в событиях Великой французской революции 1789-96 гг. вели себя по-разному.

Точно так же по-разному проявили себя Москва, Новгород, Псков, Казань, Путивль, Стародуб, Нижний Новгород, Астрахань в период русской Смуты 1605-13 гг.

Различным было поведение Петрограда, Москвы, Дона, Северного Кавказа, Сибири, Поволжья, Тамбовщины, Крыма, Дальнего Востока и других городов и земель в годы Гражданской войны 1917-1922 гг.

События Августа 1991 г. протекали в Петербурге, Москве и других регионах СССР и России также по сугубо индивидуальным локальным «сценариям».

Одним словом, каждый город и каждый регион «спят», а затем «пробуждаются» в соответствии со своим особым культурным кодом.

Протестные движения эпохи реставрации в РФ самодержавной легитимности верховной власти в 2000 – 2014 гг. также имели выраженный региональный окрас. Так, «Монетизационный бунт» 2005 гг. достиг максимального накала в СПб, в то время как Москва по сути «прошла мимо» этого протестного движения. «Столицей Маршей несогласных» в 2007 г. также оказался Город на Неве. В то же время общероссийским центром «болотных волнений» периода рокировки и пост-рокировки 2011 – 2013 гг. уже стала Москва.

Почему в событиях протеста 2004-2008 гг. Петербург сыграл ведущую роль? И почему не смог добиться конечных целей и в дальнейшем отошёл на «вторые роли»?

Причиной того и другого стал метафизически противоречивый культурный код города на Неве.

.

Пушкинские истоки понимания петербургской души

Петербургский культурно-исторический разлом впервые был художественно раскрыт в Петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник». С одной стороны – абсолютное любование имперской красотой «града Петрова» во Введении. С другой стороны – протест, хотя безумный и обреченный, против властного деспотизма, породившего Петербург и всё его имперское величие в основном тексте поэмы.

С одной стороны:

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой её гранит…

Люблю воинственную живость

Потешных Марсовых полей…

Люблю, военная столица,

Твоей твердыни дым и гром…

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо как Россия…

.

С другой стороны:

С подъятой лапой, как живые,

Стояли львы сторожевые,

И прямо в тёмной вышине

Над ограждённою скалою

Кумир с простёртою рукою

Сидел на бронзовом коне…

Евгений вздрогнул. Прояснились

В нем страшно мысли. Он узнал…

Того, чьей волей роковой

Под морем город основался…

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой чёрной,

«Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился…

.

Трагедия петербургской повести «Медный всадник» — не только в том, что державный истукан, в паре с враждебной «стихией места», преследует и растворяет живого человека в воде и растирает его в каменную пыль.

Глубинная природа петербургской трагедии — в том, что и автор, и его персонаж, и весь Петербург как таковой оказываются ментально и экзистенциально «нерасторжимо разорванными».

Во Введении Пушкин любуется твореньем того самого царя Петра, который в дальнейшем оборачивается зловещим призраком-терминатором.

В свою очередь, Евгений в отчаянии бросает вызов не просто державному деспоту, но создателю и символу города, с коим была связана вся жизнь героя, и который (Петр I) эту жизнь в итоге погубил своею роковой волей…

«Нерасторжимая разорванность» петербургского культурного кода проистекает из взаимной непримиримости и в то же время взаимной обусловленности заключённых в нём «роковых стихий–страстей».

Традиционная «системная дихотомия» — конструктивна. Она драматична, но не трагична.

В системе типа «Инь — Ян» у каждой половины — своя автономная оболочка, свой «сейф-спейс». Их вечное противоборство носит группо-сохраняющий характер и подобно замещающе-конфликтным «семейным ссорам».

Петербургская дихотомия — трагична: она внутренне деструктивна и в то же время системно неразрывна.

В рамках «нерасторжимо разорванной» дихотомии обе половины нацелены на взаимное истребление. При этом победа одной стороны означает гибель не только второй стороны, но и всей системы, их породившей: Петербурга.

Медный Всадник подобен Всадникам Апокалипсиса, сеющим погибель в адской бездне, а не «успех через конструктивное спарринг-партнерство». Но и «Ужо тебе!..» несчастного Евгения сулит бунт безумный и беспощадный.

Метафорой этого обоюдного деструктива является детоубийственный порыв «Матери-Невы» против своего институционально несчастного и сумасшедшего дитя — одновременно прекрасного и зловещего города…

В рамках единого Петербургского текста сложились два взгляда на метафизический разлом петербургской души.

.

1) «Пушкинский взгляд»: признание петербургского культурно-исторического душевного разлома как метафизически цельной и неодолимой, высокой античной трагедии.

«Не смей и думать, что решенья Зевсова

По-женски устрашусь я и, как женщина,

Заламывая руки, ненавистного

Просить начну тирана, чтоб от этих пут

Меня освободил он. Не дождётся, нет!..

…О святая матерь, о всех и вся

Заливающий светом небес эфир,

Без вины страдаю — глядите!

Удар молнии. Прометей проваливается под землю».

.

С одной стороны, финал «Медного всадника» трагичен: сломленный Евгений гибнет, инфернальный «город под морем» всё так же нависает над людьми…

С другой стороны, вступление к поэме продолжает звучать гимном Великому городу, неотделимой частью которого остаётся и протест бедного Евгения.

.

2) Взгляд на Петербург «глазами России» (сентиментальная драма с хэппи-эндом): неприятие трагедии петербургского душевного раскола как метафизической данности, стремление найти ключ к её преодолению, а также к отысканию, — через Петербург — конечной всероссийской гармонии.

- В.Н. Топоров (1928 – 2005)

«Петербургский текст — мощное полифоническое р е з о н а н с н о е пространство, в вибрациях которого уже давно слышатся тревожные синкопы русской истории и леденящие душу “злые” шумы времени. Значит, этот великий текст не только “напоминал” о своём городе, а через него и обо всей России, но и п р е д у п р е ж д а л об опасности, и мы не можем не надеяться, по крайней мере, не предполагать, что у него есть ещё и с п а с и т е л ь н а я функция… Поэтому-то, вслушиваясь в эти вибрации, мы чаем услышать некую гармоническую ноту, в которой мы опознали бы намёк на какой-то спасительный ресурс и наконец-то сами сделали бы свой подлинный и благой выбор».

(В.Н. Топоров. Петербургский текст русской литературы. 2003 г.)

«Нерасторжимо разорванная» дихотомия СПб, раскрытая Пушкиным, отразилась не только в триумфально-трагедийной структуре «Медного всадника».

Этот культурно-кодовый разлом также хорошо виден в противоположности присущего «Медному всаднику» метафизического ощущения «града Петрова» как чудотворно-противоестественного и великого порождения самодержавного произвола ex nihilo — тому образу Города на Неве как вполне естественного и соразмерного человеку (подобного бедному Евгению, мечтающему о своём скромном земном счастье) продолжения шведского Ниена, который Пушкин обозначил спустя два года в «Истории Петра I».

Леонид Дубшан, пушкинист: «Пушкин просто подчеркнул в «Медном всаднике» то, что ему было нужно, и убрал то, что ему не было в этот момент необходимо…»

Трагедия «нерасторжимо разорванной» петербургской дихотомии — «личность vs империя» — наложила властный отпечаток на весь петербургский период русской истории. И сохранилась как базовый элемент петербургского культурного года во все последующие эпохи.

Причина петербургского культурно-исторического разлома: неразрешимая коллизия Европа vs Россия в послепетровской ментальности российской элиты.

С одной стороны, Петербург был не только создан по архитектурно-культурным европейским лекалам, но и населен в значительной части выходцами из Европы, а также европейски образованной русской элитой, «апроприировавшей» идеалы личного достоинства и мечтавшей о правовой (антисамодержавной и антиимперской) свободе. С конца XVIII в. Невский город стал превращаться в столицу российского вольнодумства.

С другой стороны, петербуржцы с гордостью принимали тот факт, что их город, во-первых, создан «по приказу самодержца» и «для великодержавных нужд», а во-вторых, что он есть столица величайшей в мире и победоносной империи, требующей на ресентиментный алтарь своего державного величия и первенства перед Европой непрерывных человеческих жертв: «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия»…

Впервые осознанная и художественно раскрытая А.С. Пушкиным метафизически неразрывная и глубоко трагическая петербургская дихотомия — европейски мечтательная личность vs евразийски несокрушимая империя — превратилась в основополагающую дилемму для всего последующего не только петербургского, но и общероссийского текста.

— Россия пыталась осмыслить суть своей природы… в свете феномена Петербурга… Восстав из «топи блат», Петербург расколол русское общество на две непримиримые части: для одной это был «парадиз», окно в Европу, в которое Петербург старался втащить всю Россию, для другой он был бездной, предвещанием эсхатологической гибели.

— Попытки примирения двух крайностей не удавались, более того, сама идея их синтеза представлялась неосуществимой…

(В.Н. Топоров. Петербургский текст русской литературы. СПб. 2003 г.)

Пожалуй, только Н.В. Гоголь с его «природной украинской жизнерадостностью» (В.В. Набоков) мог увидеть в несродности немецко-бюргерской столицы России — московско-русскому контексту, вместо трагедии — нечто вполне аполитичное и любопытно-обаятельное.

— Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай бог Петербург!

— А какая разница, какая разница между ими двумя! Она ещё до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечёсанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щёголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе пёрышко или пушок, ту ж минуту его щелчком.

— Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчётом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане; она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учёны ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться.

(Н.В. Гоголь. Петербургские записки 1836 года).

Вызывавшая у Гоголя добрую и жизнелюбивую иронию стилистическая несродность Петербурга — Москве в реальности была отнюдь не чисто внешней. Она отражала всё ту же трагически неразрывную внутреннюю дихотомию петербургского культурного кода, которую раскрыл Пушкин и которая стала интеллектуальным и экзистенциальным вызовом для всего образованного класса России в петербургский период её истории.

.

Петербургский текст после Пушкина

То, что Пушкин сумел ощутить и художественно-исторически отразить как глубоко внутренне противоречивое, трагически нерасторжимое — и в то же время великое и прекрасное целое, — большинство позднейших авторов петербургского текста стремились осмыслить «менее шекспировски», более однозначно и одномерно.

То есть либо за счет апологии Петербурга со всеми его «трагическими издержками», либо посредством его решительного осуждения.

Развить пушкинское приятие триумфа и трагедии как единого культурно-исторического концепта удавалось очень немногим из тех, кто брался рассуждать о Петербурге и России.

Решения петербургской культурно-исторической «квадратуры круга» предлагались различные: западническо-пропетербургские, славянофильско-антипетербургские, интегративные («московско-петербургские»).

Все их роднила утопически недостижимая, ресентиментная в свой основе, интенция: спасти личность, не пожертвовав при этом империей, утверждающей морально-державное превосходство России над Западом.

Одержимость всех русских интеллектуалов петербургского периода мечтой о моральном торжестве личности — над деспотизмом и России — над Западом (к чему в итоге и сводился «спор о Петербурге») первым подметил отец российской политологии — М.Е. Салтыков-Щедрин.

— Журнал «Пенкоснимательная Подоплёка», в статье «Корреспонденция из Вильно», выражается так: «Обрусение — вот наша задача в этом крае, но обрусение действительное, сопровождаемое инкюлькированием настоящего русского духа. Мы не верим более Петербургу, ибо какой же там русский дух?! Петербург указывает нам на Запад и предлагает нашу общественность перестроить на манер тамошней. Странное дело! Не всё ли это равно, что предложить человеку надеть заношенное исподнее бельё его соседа!»

На это газета «Зеркало Пенкоснимателя» возражала следующее: «Стремление создать свою мысль, свою науку — весьма похвально. Мы не имеем права успокоиться до тех пор, пока у нас не будет своей арифметики, своей химии, своей астрономии и проч. Но сравнение западной цивилизации с чужим поношенным бельём все-таки не выдерживает критики.

Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могут возразить нам, что на Западе бельё никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кем есть грешок в некоторой неопрятности, то это именно за нами.

Итак, не станем напрашиваться на ненужные возражения и останемся при основной и несомненно верной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлеющему миру новое, обновляющее слово!

Не будем заимствоваться от соседей их заношенным исподним бельём, но не станем дорожить и собственным таковым же! „Новое слово“ — вот всё, что от нас требуется в настоящий момент, Чем скорее оно будет сказано, тем лучше!»…

(М.Е. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге. 1872 г.)

Петербург воспринимался большей частью русской элиты в XIX в. как «философский камень», призванный превратить Россию в Европу.

Это было подобно «двойной алхимической авантюре».

Средневековые алхимики пытались просто переделать свинец — в золото.

Люди «петербургской мечты» грезили о том, чтобы либеральное золото, в которое предполагалось превратить самодержавный свинец, сохранило бы при этом все полезно-имперские (они же убойные) свойства этого свинца.

За просвещенным петербургским ожиданием угадывалась «сделка с Мефистофелем», поначалу сулящая небывалый взлёт и успех, но затем чреватая фатальной смертоносной бедой.

Отсюда рождались страх перед Петербургом и его идейное отторжение со стороны тех, кто, с одной стороны, сам был прочно интегрирован в «инкюлькированную» Петербургом европейскую культурную парадигму, но кто, с другой стороны, интуитивно предощущал не только невозможность, но и неизбежную взрывоопасность попыток «превращения России — в Европу».

Славянофилы и панслависты, видевшие в Петербурге с его трагической культурно-исторической дихотомией «знак грядущей беды», относились к нему подчеркнуто негативно.

— Петербург не имеет никакого исторического обаяния, в нём не совершилось ни одного события, которое заставляло бы сжиматься от горя, биться от гордости, расширяться от радости русское сердце.

(Н.Я. Данилевский. «Россия и Европа. 1869 г.)

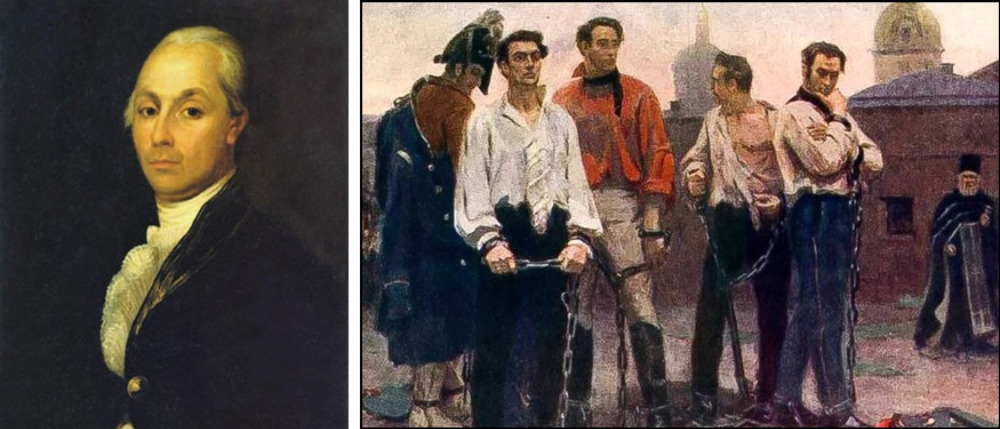

- Адам Мицкевич (1798 – 1855)

Парадоксальным образом одномерно-негативное отношение к Петербургу славянофилов их философских продолжателей идейно восходило к строфам из поэмы «Дзяды» (1832) антирусски настроенного польского поэта Адама Мицкевича (своеобразным полемическим ответом на которые стал «Медный Всадник» Александра Пушкина (1833)).

— А кто столицу русскую воздвиг,

И славянин, в воинственном напоре,

Зачем в пределы чуждые проник,

Где жил чухонец, где царило море?

Не зреет хлеб на той земле сырой,

Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,

И небо шлёт лишь холод или зной,

Неверное, как дикий нрав тирана.

Не люди, нет, то царь среди болот

Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»

И заложил империи оплот,

Себе столицу, но не город людям.

В Париже был — парижских площадей

Подобья сделал. Пожил в Амстердаме —

Велел плотины строить. От людей

Он услыхал, что славен Рим дворцами, —

Дворцы воздвиг. Венеция пред ним

Сиреной Адриатики предстала —

И царь велит строителям своим

Прорыть в столице Севера каналы,

Пустить гондолы и взметнуть мосты, —

И вот встают Париж и Лондон новый,

Лишённые, увы! — лишь красоты

И славы той и мудрости торговой.

У зодчих поговорка есть одна;

Рим создан человеческой рукою,

Венеция богами создана;

Но каждый согласился бы со мною,

Что Петербург построил сатана.

.

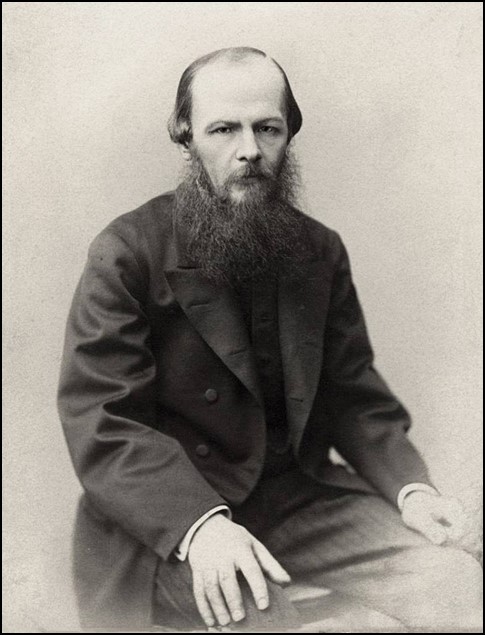

Почвенники относились к Петербургу враждебно, видя в нем не просто «знак надвигающейся беды», но страшную тайну.

— Петербуржец так рассеян зимою, у него столько удовольствий, дела, службы, преферанса, сплетен и разных других развлечений и, кроме того, столько грязи, что вряд ли есть когда ему время осмотреться кругом, вглядеться в Петербург внимательнее, изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. Да вряд ли кому придёт в голову убить дорогое время на такое вполне невинное и не приносящее дохода занятие.

(Ф.М. Достоевский. «Петербургская летопись», 1847 г.)

— Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Ещё с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то всё боялся его.

(Ф.М. Достоевский. «Петербургские сновидения в стихах и в прозе», 1860 г.)

— …архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична… Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нём разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, …вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца.

В этом смысле нет такого города, как он. В архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; всё постепенно заимствовано и всё по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтёте все наплывы всех идей и идеек, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших…

(Ф.М. Достоевский. «Дневник Писателя. Маленькие картинки», 1873 г.)

— Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди белого… вечера, как я сам это видел? Не думаю…

— …детей тоже очень много в Петербурге, а ещё говорят, что они в нем ужасно как мрут…

— Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!..

(Ф.М. Достоевский. «Дневник Писателя. Маленькие картинки», 1873 г.)

.

Разгадка внутренне противоречивого страха почвенников перед «петербургской тайной»

Не принимая Петербург и заявляя о его враждебной таинственности, адепты и продолжатели славянофильской идеи попросту «гнали от себя» крайне болезненную для них самих мысль: о том, что Петербург, вырвав значительную часть простых русских людей из патриархальной «сельской идиллии» и сделав их горожанами, тем самым вплотную приблизил их к ненавистному образованному классу и дал в руки булыжник будущей расправы с культурно чуждыми и социально привилегированными «барами».

Петербург де-факто лишал славянофилов и почвенников иллюзий на гармоническое и органическое слияние с культурно инаким простонародьем.

Однако, осознание своей глубинной чуждости русскому народу, наглядно демонстрируемое Петербургом, эти, идентифицировавшие себя с Москвой, но зараженные вирусом европейской культуры, интеллектуалы от себя гнали. И отделывались пассажами о «таинственной зловредности» города на Неве, в котором по сути верно угадывали первопричину своей — и России в целом — культурно-исторической трагедии…

— Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натыкаются на людей — не от буянства, а так, потому что пьяному и нельзя не натыкаться и не давить; сквернословят вслух…

Однажды в воскресение, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного…

— “Помилуйте! — закричал я им вдруг ни с того ни с сего (я был в самой середине толпы). — Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамёж! Ну, не стыдно ли вам?”

Все вдруг на меня уставились, как смотрят на нечто совсем неожиданное, и на миг замолчали, я думал, выругают, но не выругали, а только молоденький паренёк, пройдя уже шагов десять, вдруг повернулся ко мне и на ходу закричал:

— А ты что же сам-то сёмой раз его поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал?

Раздался взрыв хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне…

(Ф.М. Достоевский, «Дневник Писателя», 1873 г. )

Народники («славянофилы-социалисты») также относились к Петербургу с его дихотомическим культурным кодом в целом негативно, хотя и внутренне противоречиво.

С одной стороны, это был для них город без прошлого и без будущего.

С другой стороны, их влекла европейскость Петербурга, поскольку идеи просвещения, социализма и революции приходили в праведно-общинную, — но неграмотную и политически конформную — крестьянскую Россию из Европы, т.е. из Петербурга. (Имел значение и масштаб таланта мыслителя).

— Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, …у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит…

Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял…

— Я не нахожу средств разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных… Это, впрочем, новое доказательство его современности: весь период нашей истории от Петра I — загадка, наш настоящий быт — загадка… этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, всё принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, — понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землёй.

— В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная…

Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где всё оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлечённого понятия столичного города…

Петербург — parvenu; у него нет веками освящённых воспоминаний, нет сердечной связи с страною, которую представлять его вызвали из болот…

— В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрёкшегося от своей страны для её пользы и угнетавшего её во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург, болотистая почва испаряет влагу: сырой ветер приморский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать шквала, который его затопит…

Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его, так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет…

Есть стороны в московской жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург ненавидеть…

(А.И. Герцен. Москва и Петербург. 1842 г.)

Радикальные западники пытались «снять» трагическую петербургскую дихотомию (личность vs империя) посредством слияния культа Петербурга — с культом Петра I, деспотический прогрессизм которого дал России, сделав её столицей СПб, шанс на превосходство над Западом.

— Говорят…, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и, как две капли воды, похож на все столичные города в мире…

Если он похож на какие-нибудь города, то, вероятно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчёте… Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны.

— Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великою историческою ошибкою; или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа; или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего.

В первом случае, разумеется, Петербург — случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России.

— Некоторые доморощенные политики… думают, что так как-де Петербург… обязан своим существованием воле одного человека, то другой человек, имеющий власть свыше, …может оставить его, выстроить себе новый город на другом конце России: мнение крайне детское!..

Был человек, который имел не только власть, но и силу сотворить чудо, и был миг, когда эта сила могла проявляться в таком чуде, — и потому для нового чуда в этом роде потребуется опять два условия: не только человек, но и миг. Произвол не производит ничего великого: великое исходит из разумной необходимости, следовательно, от бога.

— Иностранец Альгаротти сказал: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит на Европу», — счастливое выражение, в немногих словах удачно схватившее великую мысль! И вот в чем заключается твёрдое основание Петербурга..! Вот в чем его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на вековечное существование!..

…Петербург и Москва — две стороны, или, лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшего. Время это близко: железная дорога деятельно делается… [яркий пример веры западников в тех. прогресс как в панацею].

(В.Г. Белинский. Петербург и Москва.1845 г.)

.

«Столичная облатка» трагической дихотомии петербургского культурного кода

К концу XIX в. трагичность неразрывной дихотомии петербургского культурного кода окончательно «затмилась» столичным и культурообразующим блеском Города на Неве.

При этом все блистательные и гуманистически проработанные черты «обители Медного Всадника» априори приписывались её исключительному, «правящему» статусу.

- А.Н. Бенуа. Вид здания Сената в Петербурге (1900 – 1914)

В свою очередь, все негативные стороны «тяжело-звонкого скакуна» также «списывались» на его имперскую тяжесть и по факту выводились за скобки восторженного восприятия Петербурга как культурно совершенного, прекраснейшего города на Земле, вторично — после Пушкина — воспетого в серебряный век петербургской культуры.

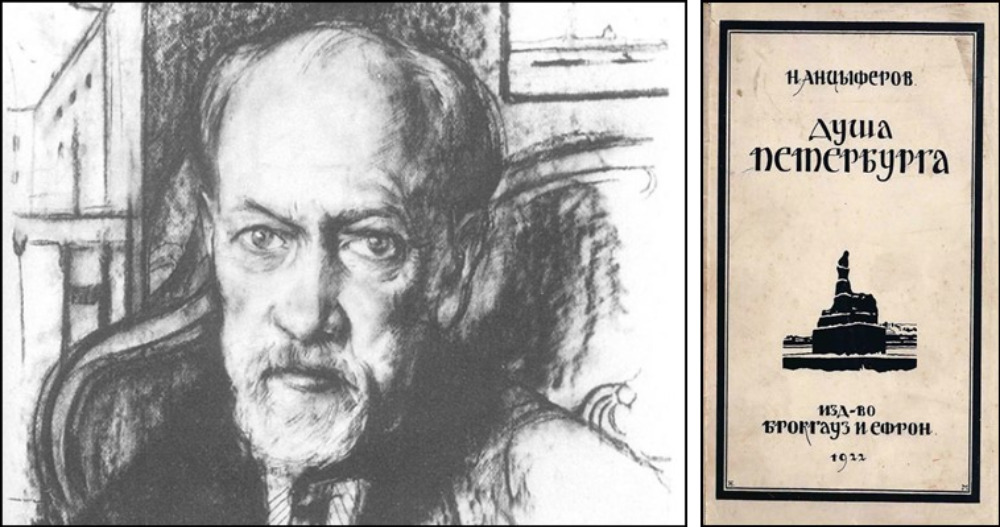

— Что же сказать о Петербурге, на возможность восхищения которым указал только двадцать лет тому назад Александр Бенуа, и его слова прозвучали для одних как парадокс, для других как откровение…

— Бенуа не даёт объяснения, почему это божество с холодным, страшным взором (не Медный ли Всадник?) притягивает, представляется великим и прекрасным, достойным любви. Не потому ли, что его трагическое лицо [имперской столицы] озарено отблеском титанической борьбы, великого надрыва, что грозный призрак гибели [утраты столичности] бросает на него апокалиптическую тень?

(Н.П. Анциферов. «Душа Петербурга», 1922 г.)

- А.Н. Бенуа (1870 – 1960)

Именно в бытность имперской столицей, Санкт-Петербург пережил кульминационный культурный взлёт, золотой и серебряный века своей литературы и своего искусства…

Самуил Лурье, литератор (1942 – 2015): «Ничего лучше петербургской литературы Россия не создала».

— Петербург… подлинно принадлежит Российской Империи…

Невский Проспект прямолинеен… потому что он — европейский проспект…

Невский Проспект — немаловажный проспект в сём не русском — столичном — граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург…

Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга.

(Андрей Белый. «Петербург». 1913 г.)

.

Петербург — столица и могильщик империи. Цитадель интеллигентско-саморазрушительного протеста против самодержавия

- Александр Лебеденко (1892 – 1975)

Александр Лебеденко. «Прощальный гимн» Петербургу.

— Утро дымилось над Невою. Над мостами, над Академией, над красными столбами ростр поднималось розовое полотно, в которое сверху, из глубины небесного купола, струилось голубое. В тумане, как зарытый в землю по гранитные плечи великан в золотом шеломе, хмурился Исаакий. Белые колонны на золотистом фасаде Синода и Сената стояли ровными столбиками, вделанными в мозаику этого города, чтобы соединить понятие о красоте с понятием о стройности и порядке.

— Город каруселью кружился на оси острия, неслись кареты, придворные лакеи куклами стояли на запятках, скакали гвардейцы в излишне натянувшихся лосинах, монахи трясли козлиной бородой, а за нераскрывающимися стенами крепости, может быть, ходил сказочный кот на золотой цепи.

Но здесь же дремали казематы Петропавловки. Трезвая пушка знала точно время полдня. Предания о виселицах были свежее иных современных событий, и карусель рассыпалась, и деловые пешеходы спешили к мостам и узким зевам многочисленных канцелярий.

Дома, замки, дворцы, музеи становились опять на свои места, и за мостом пожилым иностранцем в мещанской нахлобученной шляпе вставал университет…

— Равнодушный сторож, не оглядывая, пропускал студентов во двор…

Здесь до самого конца галереи тянулась шеренга чёрных шинелей и барашковых шапок, через правильные промежутки рассекаемая светло-серым сукном околоточных. Живая стена уходила так далеко, что и шинели и барашковые шапки сливались в одну линию. Казалось, провели тушью толстую черту, а над ней для красоты и графической чёткости — тонкую.

Городовые провожали глазами каждого студента, и каждый студент считал долгом пройти вдоль вражеского ряда особенно молодцевато. Пульс, несомненно, учащался, но ничто непосредственно не угрожало, и потому молодцеватость давалась легко.

К тому же за последние годы городовые стали слишком частым явлением в университете. Иногда их бывало больше, чем студентов…

(Александр Лебеденко. Тяжёлый дивизион. 1928-1933 гг.)

Петербург рвался в антисамодержавную революцию во главе всей российской интеллигенции, не внявшей — да и не имевшей такого шанса — отчаянным предостережениям немногих провидцев.

И вместе с интеллигенцией погиб: утратил столичный статус и культурообразующую роль.

- М.О. Гершензон (1869 – 1925)

— Между нами и нашим народом — …рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной.

(М.О. Гершензон. Творческое самосознание. Вехи. 1909 г.)

В отличие от М.О. Гершензона, последняя императорская чета видела опасность не в русском народе, — его идеальным представителем цари считали Г. Распутина, — а именно в Петербурге/Петрограде как «столице русской вольнодумной интеллигенции».

Верно оценивая факт абсолютного отрыва интеллигенции и СПб от русского народа, Николай II и его супруга всё же недооценили способность образованного класса «во главе с Петербургом» возмутить всё российское общество, включая простонародье…

Из письма Александры Фёдоровны — Николаю II накануне Февральской революции, 25.02.1917 г.:

— …хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это всё пройдёт и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя…

Из письма Н. II — А.Ф. 09.09.1915 г.:

— Поведение некоторых министров продолжает изумлять меня!.. Они боялись закрыть Думу — это было сделано! Я уехал сюда и сменил Н. [В. Кн. Николая Николаевича с поста Главнокомандующего] вопреки их советам; люди приняли этот шаг как нечто естественное и поняли его, как мы. Доказательство — куча телеграмм, которые я получаю со всех сторон — в самых трогательных выражениях. Все это ясно показывает мне одно, что министры, постоянно живя в городе, ужасно мало знают о том, что происходит во всей стране.

— Здесь [в Ставке] я могу судить правильно об истинном настроении среди разных классов народа: всё должно быть сделано, чтобы довести войну до победного конца, и никаких сомнений на этот счёт не высказывается. Это мне официально говорили все депутации, которые я принимал на днях, и так это повсюду в России. Единственное исключение составляют Петроград и Москва — две крошечных точки на карте нашего Отечества!

.

Катастрофа Петербурга-Петрограда после прихода к власти большевиков

К 1917 году население Петрограда составляло около 2 млн жителей.

По переписи 28 августа 1920 года, в Петрограде насчитывалось всего 722 тыс. человек. Промышленность практически умерла. Из 200 тыс. представителей интеллигенции (в 1917 г.) — осталось 40 тыс.

По выражению В.Б. Шкловского, город к началу 1920-х гг. пережил «свою первую блокаду»…

В 1918 г. начала проводиться политика уравнительного пользования жильём, стали создаваться коммунальные квартиры. «Излишки жилья» отнимались у имущих и перераспределялись среди пролетариата.

Переезжавшие в новые квартиры жильцы не воспринимали их как собственность и быстро приводили в упадок. 20% жилья стало непригодным. Подвалы домов были затоплены, распространяя зловоние.

Электричества не было. Водопровод и канализация не работали. Люди справляли нужду во внутренних дворах и на улицах города…

- Выселенная семья. Иван Владимиров (1922 г.)

«Совет по урегулированию плана Петрограда и его окраин» в начале 1920-х гг. предлагал ликвидировать Петроград, вывезти оставшееся население и перевести всю промышленность в Новгород и другие города…

Но именно в этот один из самых трагических периодов петербургской истории началось углублённое осмысление души Петербурга и всей его исторической судьбы…

Даниил Коцюбинский

Продолжение следует