Когда Советский Союз раскрошился на полтора десятка беспомощных государств, будущее постсоветского пространства ни в чьём воображении не имело до конца ясных контуров.

Примерно так же могут представлять себе своё будущее разбегающиеся узники только что разрушенной тюрьмы. Аналогия, впрочем, хромает: никто не убегал с пустыми руками в необжитые края, всем досталось всё то, чем прежде советские республики владели номинально. А это, как ни крути, приличные куски территорий с природными ресурсами и не самыми хилыми основными фондами. И, что важно, с хорошо образованным населением.

Оглядка на Россию – вечное проклятье Украины

Оценивая ретроспективно активы бывших советских республик, можно смело сказать, что едва ли не больше всех повезло Украине. Завидное географическое положение и обеспеченность природными ресурсами самой промышленно развитой части СССР – достаточная экономическая основа для политической независимости. Воодушевление народа, в подавляющем большинстве независимость поддержавшего – почти гарантия успешного преодоления проблем периода реформ и реконструкции.

Отсутствием реальных экономических программ и собственной политической философии в той или иной мере страдали все новые суверены постсоветского пространства.

Россия с экономической частью справилась быстрее, но обнаружила под собой расползающуюся федерацию. Что неудивительно: принципы нового содружества народов и регионов постсоветской России не были продуманы и сформулированы. Угроза продолжения распада развернула вектор политических реформ в сторону централизации и укрепления верховной власти: не дожидаясь развития новых прочных экономических связей, сшивать российский архипелаг федеральных субъектов решили политическим подмораживанием. Как и следовало ожидать, победа идеи «единой и неделимой» в итоге снова стоила гражданам России и успешного экономического развития, и политических свобод, приобретённых после свержения советской власти.

Политическая философия независимой Украины сразу упокоилась на лаврах нечаянно полученного национального суверенитета. Программа-максимум внезапно оказалась выполненной, хотя и в рамках территории, состоящей из исторически самобытных, культурно не похожих друг на друга регионов. При этом часть из них – тот же Донбасс – развилась в недрах имперского и советского проектов, и никакого национального характера, помимо «общесоюзного», не имела. Из чего в рамках украинского националистического дискурса как бы возникала сама собой задача ментальной гомогенизации населения, но по сравнению с обретённой национальной независимостью она выглядела второстепенной. Учредив государство, украинский политикум понадеялся, что нация (не какая-нибудь, а титульная) из того, что досталось, сложится сама.

При условии, конечно, что никто извне не помешает разнородным регионам поступательно украинизироваться. Помешать же, по мнению украинских государствостроителей, мог только один северо-восточный сосед, и только если «национально-неполноценным» регионам дать слишком много воли (вон как у самого соседа федеративные субъекты-то брыкаются!). Централизация и унитарность, таким образом, изначально рассматривались в Украине как гарантия территориальной целостности.

Экономической программы Украина не имела совсем никакой. Иначе, при её разработке, можно было бы заметить, что степень экономической интеграции украинских регионов связывает их куда сильнее, чем кремлёвская централизация разбросанную по тайге и пустошам Россию.

Как только Россия, запуганная в ходе чеченской войны подрывом своего излюбленного единства, принялась доказывать миру, что она – не Европа, Украина запала на идею, что она – не Россия. Кто бы и в том, и в другом сомневался, но болезненные ресентиментные рефлексии, активно подпитываемые государственной пропагандой, до добра не доводят. И обнаруживают обычно всё самое скверное и вредное в характере и бэкграунде, травматически индоктринирующее массовое сознание через публичный дискурс.

Страх федерации как idée fixe

Из того, что Россия – не Европа, трудно было сделать вывод, что она культурно близка Китаю, но дошли почти и до этого. Главным образом, конечно, отрицая пригодность европейской демократии для русского человека, якобы так устроенного, что громадность размеров и сила государства ему важнее собственного благополучия, безопасности, и всех гражданских прав.

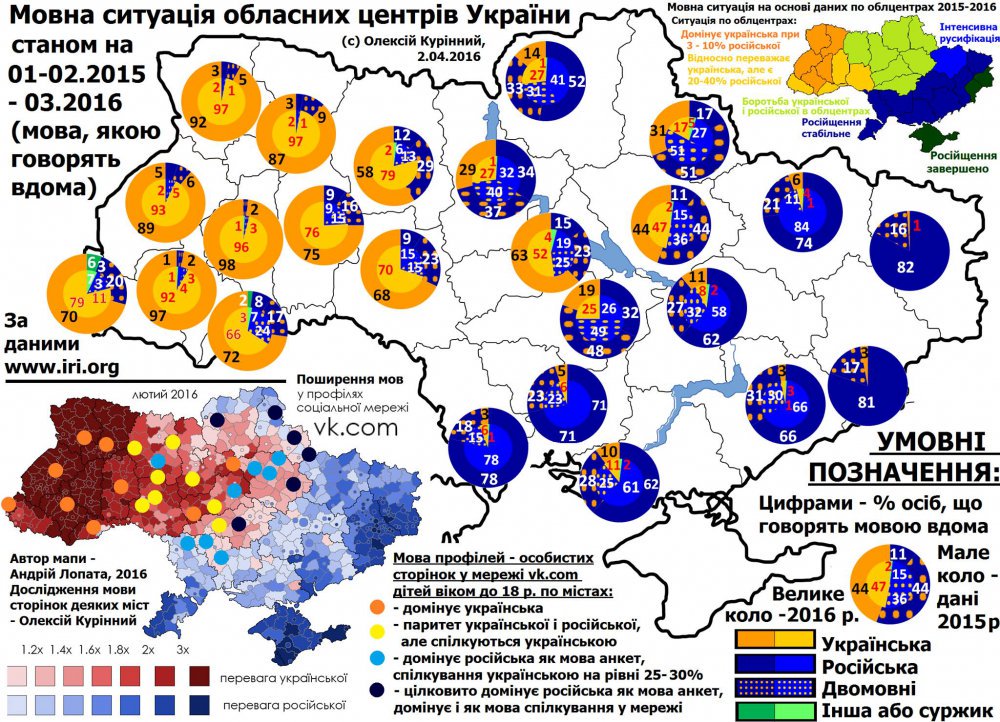

Из того, что Украина – не Россия следовало, что в ней не должно быть русского языка. Он был и оставался основным языком общения для большей части граждан страны, включая политиков и чиновничество, но на государственном уровне этот факт решено было наглухо игнорировать. Из чего с каждым следующим годом существования независимой Украины вырастал удобный в электоральном смысле (сводящий всю политику к примитивной дихотомии) межрегиональный конфликт: Восток ставил на тех, кто обещал сделать русский вторым государственным, Запад – на тех, кто был против.

При этом унитарное устройство Украины также должно было подчёркивать её отличие от России. Формальное, поскольку федерация России – номинальная, фиктивная. В то время как действительное отличие заключалось в том, что Украина даже внутри СССР имела все признаки естественной регионализации с ярко выраженным культурным и экономическим полицентризмом. Одесса, Львов, Харьков, Донбасс, Закарпатье и Крым жили своей жизнью и имели характерную региональную идентичность и специфику.

Киев не высасывал из регионов все творческие силы – скорее, в рамках Союза этим занималась Москва – крупные региональные центры не уступали республиканской столице в части карьерных или творческих перспектив. Компактность и плотность населения выгодно отличали Украину от российских разорванных пространств: здесь, можно сказать, никогда не было «глубинки» – провинции, удалённой от центров, культурных или индустриальных. При этом степень горизонтальной интеграции регионов, особенно восточной части, была, пожалуй, самой высокой в СССР в силу специфики развития ещё с имперских времён.

Страх украинской общественности и украинского политического класса перед политической дезинтеграцией помешал воспользоваться этими преимуществами и обратить их в пользу развития страны.

Ставка на административный централизм и принудительную языковую унификацию свидетельствовала о непонимании самой природы постсоветской украинской идентичности, которая хоть и была «антимосковской», но не в культурно-языковом отношении, а, скорее, в осознанном стремлении к «самостийности», уверенно опирающейся на богатый базис и не желающей никакого начальственного диктата. Автономное, без помех и торможения, развитие региональных комплексов спаяло бы их ещё прочнее тысячами горизонтальных связей. Разрывать их успешно развивающимся регионам – себе дороже. А снаружи не получится – нечем заинтересовать.

Отказ учитывать региональную специфику земель, из которых исторически сложилось украинское государство, отказ им в праве на федеративное самообустройство на деле подрывал антиавторитарное по духу единство народа, возникшее не на этнической почве, а из солидарного сопротивления союзной метрополии.

Чем хороша регионализация, и почему Украине следует взять пример с Швейцарии

Между тем, регионализация по сути – это вообще не про государственные границы!

Регионализация – про рост самостоятельного значения регионов, повышение их статуса за счёт перераспределения управленческих функций на уровни реальных экономических субъектов, позволяющего наиболее эффективно организовывать производственные процессы и связи.

Регионализация – про возможность на локальных уровнях процедур прямой демократии.

Наконец, регионализация – про решение проблем там, где люди живут и с этими проблемами непосредственно сталкиваются – самими же людьми, организующимися целесообразно или институционально.

Регионализация возникает в результате роста и усложнения систем – макроуровни не вмещают всего многообразия и не позволяют со своих позиций обеспечивать эффективную координацию.

Регионализация – естественный процесс там, где жизнь не заморожена силовым способом: она сама собой происходит из желания граждан разумно, бережно, с максимальной выгодой и по собственному общему согласию вести хозяйство своей малой родины. Роль государства оценивается по его отношению к этим устремлениям и, соответственно, негативная оценка провоцирует вопрос о границах его вмешательства.

Из того, что Кремль боится потерять власть над ресурсно-богатыми, но малозаселёнными и слабо интегрированными пространствами, вовсе не следует, что Украине федерализация угрожала распадом. В этом смысле Украина действительно совсем иначе устроена и совершенно не нуждалась в мифологической унификации этно-национальными скрепами. Скорее, ей изначально стоило обратить внимание на опыт Швейцарии – прочной федерации с отсутствием общего этнического самосознания и общего языка.

Внешняя агрессия, как выясняется, более способствует сплочению народа страны, нежели подвигает к сепаратизму. Обратный – сепаратистский – вектор задаёт не внешний агрессор, не пресловутый «Путин» (который лишь сплотил Украину перед фактором российской угрозы), а само украинское государство, упорно не желающее считаться с чаяниями территориально оформленных сообществ. В этом антагонизме чаяния тем скорее кристаллизуются в запрос на суверенизацию, чем заметнее деструктивное давление государства превосходит блага, от него исходящие. Перерастание запроса в активное противостояние – вопрос времени и способности государства силовыми методами подавлять нарастающие возмущения. В этом смысле перспективы бедного и слабого государства зависят лишь от благоразумия политических элит.

Одним словом, федерализация Украины была и остается её единственным шансом на самосохранение и развитие. Ибо фактор путинской угрозы как «страшилки», сплачивающей failed state, не вечен. А растущая революционная активность масс всё заметнее будет оформляться регионально: либо конструктивно – в сотрудничестве с центром и соседями, либо растаскивая Украину на неуправляемые из центра, стихийно обособляющиеся хутора.

Марина Шаповалова