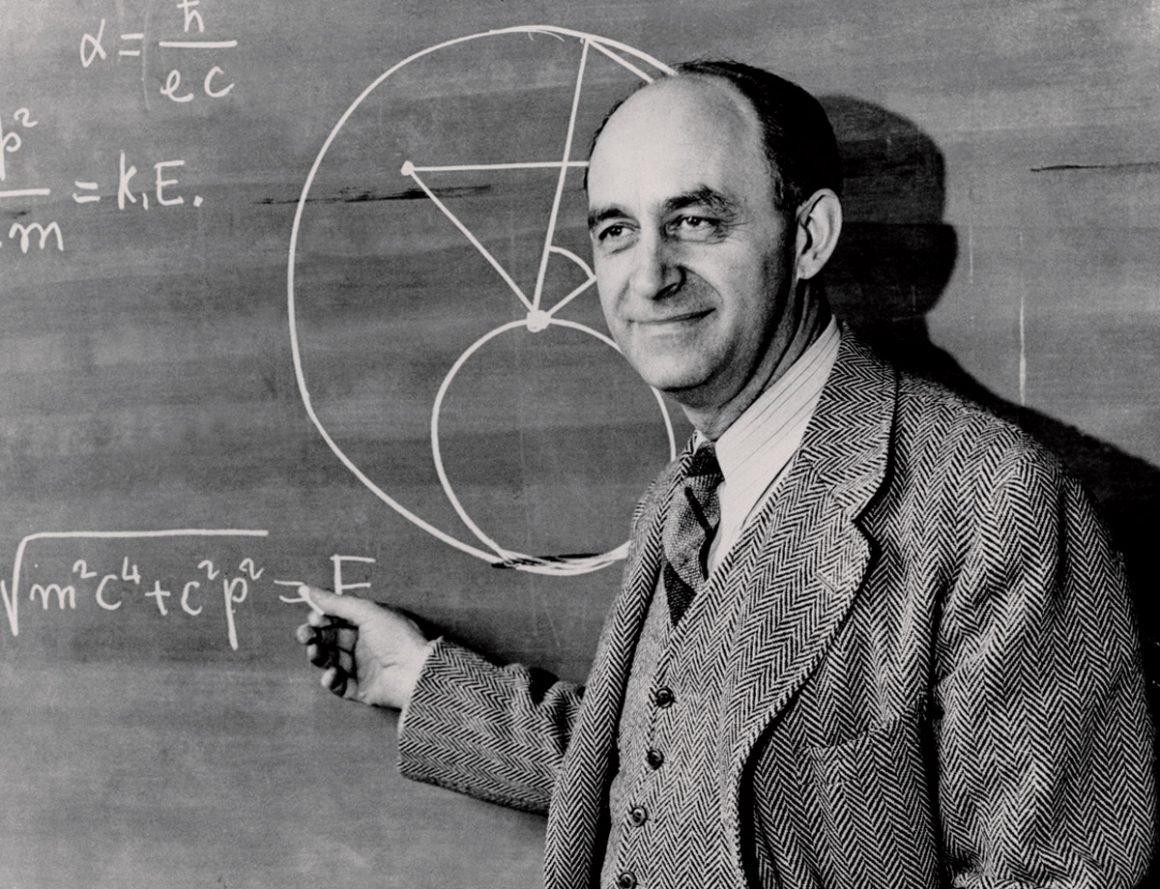

Кто-нибудь заметил, что сегодня родился Энрико Ферми?

Судьбоносными, историческими событиями, «звездными часами человечества» мы называем лишь те события, которые бросаются нам в глаза: выдернутую репку мы невольно приписываем усилиям Жучки. И с этой точки зрения Ферми был историческим персонажем не так уж долго.

Увы, этого нельзя было бы избежать, если бы даже он уродился в тысячу раз более гениальным, чем Эйнштейн и Бор вместе взятые: на профанов, чьей коллективной фантазией и творится образ истории, производит впечатление только открытие нового материка, для них историческим лицом является только Колумб, а героические пионеры, обследовавшие и обжившие Америку, уже так, технические работники, неизвестные солдаты, которым и памятники ставят безымянные, словно подчеркивая, что ни один из них не более важен, чем другой.

И Энрико Ферми выпала судьба сделаться одним из таких солдат, одним из таких работников — поразительно квалифицированным, всесветно уважаемым, но уже «одним из», — не Беккерелем, открывшим радиоактивность в 1896 году за пять лет до его рождения, не Резерфордом, пришедшим к основополагающей планетарной модели атома, когда маленькому Энрико было десять лет, не Бором, который уже через два года сформулировал свои квантовые постулаты, потрясшие науку до самого основания, — любознательному мальчишке тогда еще только не давал покоя вопрос, почему вращающийся волчок не падает?

***

Его отец, выбившийся из крестьян в довольно крупные администраторы на железной дороге, не мог ответить на его вопросы, да, кажется, и не поощрял праздного любопытства, но его сослуживец, образованный инженер Адольфо Амидей, начал снабжать тайного вундеркинда серьезными книгами: до этого он перебивался случайными покупками на букинистическом рынке Кампо Деи Фиори, на той самой Площади Цветов в Риме, где некогда сожгли Джордано Бруно. Тогда же юный Ферми обрел друга-единомышленника Энрико Персико, с которым они впоследствии сделались первыми профессорами теоретической физики в Италии.

Поступая в элитарную Высшую нормальную школу города Галилея — Пизы, семнадцатилетний Ферми уже сумел потрясти экзаменатора своими познаниями, которые сделали бы честь и молодому кандидату. В студенческие годы он, кажется, в первый и в последний раз в жизни отдал некоторую дань дурачествам, вступив в «Общество против ближнего», чья цель была устраивать ближним разные неопасные каверзы. Однако зловонная бомба в учебной аудитории едва не привела к исключению — будущую гордость итальянской науки отстоял пожилой профессор, просивший восходящую звезду позаниматься с ним новомодной теорией относительности (скоро у Энрико появились и серьезные статьи на эту тему).

Тем не менее в тогдашних письмах Ферми своему тезке Персико невозможно найти ни тени легкомыслия: сначала школьник, а потом студент то собирается прокалибровать барометр, то стремительно дочитывает Хвольсона (Ореста Даниловича, почетного академика, прославившегося еще и афоризмом «Академик так же отличается от почетного академика, как государь от милостивого государя»), то интересуется горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, то разбирается с резонансными эффектами кольцевой цепи, в письмах постоянно мелькают труды Пуанкаре, Пуассона, уравнения Гамильтона — Лагранжа — Якоби, «Термодинамика» Планка, статистика Больцмана…

Пожалуй, только раз встречаются какие-то признаки юного хвастовства, более чем простительного для физика без малого в девятнадцать лет: «На физическом факультете я постепенно становлюсь самым большим авторитетом. Так, на днях я прочитаю (в присутствии ряда корифеев) лекцию по квантовой теории».

Да попадаются еще и редкие упоминания о велосипедных прогулках с девушками и пешеходных вылазках в горы. При этом Ферми до конца своих не столь уж долгих дней уделял время спорту — но лишь в обычной своей прагматической манере: добиваясь не красоты, а здоровья. Почти так же он относился и к науке: добивался не изящества, а результата — по возможности наипростейшими методами. Возможно, ему пришлась по вкусу максима Больцмана «Оставим изящество портным» (тогда как богоравный Пуанкаре прямо настаивал на том, что целью ученого является поиск максимальной красоты — но для Ферми простота, по-видимому, и была красотой).

***

Решительно все ученые, имевшие с ним дело, отмечают его стремление раскрывать наисложнейшие тайны мироздания через предельно наглядные аналогии. Этот прагматизм, это стремление к простоте и результативности превращало Ферми в непревзойденного прикладника, но, возможно, в чем-то обедняло его как теоретика, лишая его необходимых всякому Колумбу прожектерских черт характера. Он и признанным классиком призывал молодежь не витать в облаках, но исследовать конкретные вопросы. Что было бы совершенно правильным, если бы не исключало редчайшие, но блистательные исключения.

Даже в студенческие годы, когда люди в наибольшей степени склонны к капризам, Ферми, казалось, не имел ни одного нелюбимого предмета: удостоилась исключения одна только дифференциальная геометрия, «от которой мухи дохнут», да и то лишь потому, что «задачи для изучения в ней выбирают по единственному признаку — они не должны быть хоть сколько-нибудь интересными». Но в целом он живет по принципу «надо так надо». Судя по всему, он считал вовсе не слабостью, а доблестью не вступать в борьбу с тем, что ты не в силах изменить, но, напротив, всегда добиваться наибольшего результата с наименьшими затратами.

Как и большинство нормальных физиков, Ферми, скорее всего, был позитивистом, то есть пребывал в иллюзии, будто человек может изучать объективные факты, не погружая их в воображаемый контекст, осуществляющий и отбор, и интерпретацию этих фактов. Однако в социальной сфере он тоже по-видимому бессознательно исповедовал этический позитивизм, который от преклонения перед фактом легко приводит к смирению перед силой. Для художника, для пророка это позиция губительная, однако для ученого, возможно, наиболее целесообразная. Для практической работы, но не для попадания в историю, ибо сделаться персонажем исторической драмы возможно лишь путем превращения в поражающий воображение коллективный фантом.

Сахарову, например, это вполне удалось, но Ферми не был ни бунтарем, ни юродивым, ни каким-то особенным бессребреником, — я-то совершенно нормален, с гордостью комментировал он слова куратора Манхэттенского проекта генерала Гроувза: мы, мол, здесь собрали невиданную коллекцию чокнутых.

***

Даже внешность его располагала к романтизации, пожалуй, еще меньше, чем внешность Владимира Ильича Ленина, — хотя лысина подноса глаже и маленькие глазки ничуть не помешали тому вломиться во всемирную историю, ибо он ухитрялся сочетать предельный утопизм целей с предельным прагматизмом средств. Мощные грезы ухитряются ставить себе на службу даже тех, кто воображает себя прагматиками, — похоже, Ферми был из этой породы.

«Молодой человек был коротконогим и сутулым, его шея как-то выпячивала голову вперед… Это едва можно было назвать улыбкой, — слишком уж тонкие и сухие у него губы…», — так вспоминает первую их встречу его любящая жена Лаура. Вдобавок улыбка открывала не выпавший вовремя лишний молочный зуб. Глаза, правда, были веселые и внимательные. Хотя и они были слишком близко посажены, почти не оставляя места для узкого носа. И однако же «его уверенность в себе была абсолютно лишена самомнения». Только женская логика, обостренная влюбленностью, способна так безошибочно различать уверенность в себе и самомнение. Видимо, именно благодаря его уверенности в себе, эта прелестная дочка высокопоставленного морского офицера (кого тогда интересовало, что он еврей!) во время медового месяца послушно штудировала уравнения Максвелла, а во время холодов не решалась вставить вторые рамы, покуда супруг не нашел ошибку в вычислениях, доказывавших, что от вторых рам нет никакого проку.

***

Наиболее мощными лично для него сделались два достижения — так называемая статистика Ферми-Дирака и теория бета-распада.

Первая возникла, когда Ферми решился применить принцип Паули (не может быть двух частиц с одинаковым набором квантовых чисел) к идеальному газу, что позволило существенно обновить теорию электропроводности, теплопроводности и др. Вторая была посвящена важному виду радиоактивного распада атомных ядер, при которых атом, практически не меняя массы, меняет заряд ядра на единицу, — можете поверить, что одним лишь количественным анализом этих процессов Ферми навсегда вошел бы в историю науки, хотя этот анализ и не способен настолько потрясти воображение человеческой массы, чтобы войти в число звездных часов человечества.

А вот как глава школы… Но он вряд ли получил бы кафедру в двадцать шесть лет, если бы не поддержка наиболее выдающегося в ту пору итальянского физика Орсо Марио Корбино, директора Физического института Римского университета, сенатора, бывшего и будущего министра, сочетавшего в себе идеалиста и деятеля, обладающего еще и авантюрной жилкой. Их встреча состоялась 28 октября 1922 года, когда римские чернорубашечники встречали своего вождя, дуче, маршировавшего по направлению к столице во главе своих фашистов. И власть, и средний класс были так замордованы беспрерывными социальными водоворотами и ожиданием катаклизмов еще более ужасных (Великая Октябрьская Революция действительно светила миру своим адским пламенем), что многие приличные люди, вплоть до родного отца Лауры Ферми, уже смотрели на него как на избавителя.

***

Избавитель, как известно, в конце концов ввергнул избавляемых из огня да в полымя, но на первых порах физике от него перепало немало полезного, так что Ферми, несмотря на высказанное в первые дни фашистской диктатуры намерение эмигрировать, остался в Италии на шестнадцать впечатляюще плодотворных лет. А когда он начал излагать на семинарах новейшие принципы квантовой механики, несовместимые, как свобода и предопределение, почтительные ученики наградили его титулом Римского папы. Муссолини же в 1929 году произвел Ферми в действительные члены итальянской Академии наук, учрежденной им в пику старинной Академии деи Линчеи, позволявшей себе фрондерствовать. Ферми принял назначение с большим удовлетворением: когда речь шла о физике, интересы «римского папы» совпадали с интересами дуче.

Наука действительно могла прославить Италию и в чужих, и в собственных глазах, а слава страны, возможность гордиться ею составляют один из важнейших ресурсов власти любого диктатора. Как ни странно, именно презирающие «двуногих тварей» диктаторы лучше всех понимают и эксплуатируют высшую человеческую потребность — потребность ощущать себя частичкой чего-то великого и бессмертного. Чтобы выбить у властолюбцев почву из-под ног, наивные либералы стараются всячески осмеять и заклеймить эту склонность, внушить человеку желание жить исключительно собственными делами, то есть в одиночку влачить к неотвратимой бездне тот непомерный груз страхов, утрат и неудач, коими так перегружена телега жизни. Сверхчеловеков и недочеловеков, способных смириться с этим ужасом, оказывается не так уж много, а остальные все равно потихоньку стараются идентифицироваться с чем-то менее беспомощным и более долговечным, чем они сами. И счастье настоящих ученых заключается в том, что они соединяют свои бренные интересы с вечными интересами науки и могут обходиться без общенародных суррогатов бессмертия.

***

Когда в 1934 году явилось сенсационное известие, что супруги Жолио-Кюри, бомбардируя бор и алюминий традиционными альфа-частицами (ядрами гелия), получили новые радиоактивные изотопы азота и фосфора (искусственная радиоактивность!), Ферми пришло в голову (не ему первому), использовать вместо альфа-частиц, отторгаемых положительно заряженными ядрами, электрически нейтральные нейтроны.

Ферми и компания принялись лихорадочно облучать нейтронами всю таблицу Менделеева и действительно открыли и исследовали ряд новых радиоактивных изотопов. Но когда наконец дошли до номера 92 — до урана…

Однако еще прежде обнаружилась странная вещь: когда источник нейтронов отделили от мишени слоем парафина, счетчик Гейгера затрещал как сумасшедший. Ферми с железной выдержкой прервал возникший гвалт указанием идти завтракать и вернулся с готовой теорией: чтобы пробить слона насквозь, нужна пуля постремительнее; но если мы хотим разложить его организм отравленной пулей, она должна застрять в его туше, — потому медленные нейтроны оказываются эффективнее быстрых. Конечно, на деле все гораздо сложнее, и, тем не менее, открытие ядерных реакций под воздействием медленных нейтронов было тем главным, что принесло Ферми Нобелевскую премию, а человечеству технологию ядерной энергетики.

Увы, и в своей нобелевской речи 1938 года Ферми повторил свой прежний вывод, что облучение урана привело к уже привычному появлению соседних элементов с номерами 93 и 94, патриотически окрещенных авсонием и гесперием — имена, восходящие к древним названиям Италии и Аппенинского полуострова. (Вскоре авсоний и гесперий были переоткрыты и переназваны нептунием и плутонием.) Однако в последний миг лауреат был вынужден к заготовленной заранее речи сделать сноску: в связи с тем, что Ган и Штрассман обнаружили барий среди продуктов распада при облучении урана… Последнее означало, что уран раскалывается на приблизительно равные части и что сам Ферми упустил шанс сделаться тем Колумбом, который первым осуществил расщепление атомного ядра. Не хватило воображения, как однажды признался сам Ферми, или не хватило хорошего химика, как часто говорят другие, но Ферми при всей своей легендарной выдержке до конца дней не мог скрыть горечи от этого рокового «зевка», отнявшего у него звездный час.

***

И все же он пережил звездный час 2 декабря 1942 года, когда, едва освободившись от почетного звания «подданного враждебной державы», звания, требовавшего передвигаться по США (он эмигрировал в 1939-м) лишь при наличии специального пропуска, ему наконец-таки удалось запустить первую расходящуюся цепную реакцию на крытом теннисном корте под трибунами стадиона Чикагского университета.

Проблемы перед ним стояли труднейшие, но уже чисто технические: ведущим специалистам сразу было ясно, что медленные нейтроны, раскалывая атомное ядро и высвобождая невероятное для такой ничтожной массы количество энергии (E = mc2), могут при этом порождать еще больше новых нейтронов, которые в свою очередь — и так далее, и так далее. Но вот где достать такую уйму чистейшего графита, как изгнать вредоносные примеси, в каком порядке перемешать источники нейтронов с графитовыми блоками, чтобы те их побольше замедляли и поменьше поглощали, — перечислять можно очень долго.

Но в конце концов, превратившись в снабженцев, углекопов, каменщиков, грузчиков, Ферми и его команда выстроили приплюснутый графитовый шар около шести метров высотой и начали по очереди вынимать из него кадмиевые стержни, с особой жадностью поглощающие нейтроны (примерно так же ядерными реакциями управляют и сегодня). Толстый аварийный стержень оставили висеть над «котлом», чтобы в случае выхода процесса из-под контроля, обрубить веревку и залить реактор растворами солей все того же кадмия. Но ничего этого не понадобилось. Затрещали самописцы, и невозмутимый «римский папа» спокойно объявил: «Цепная реакция началась».

- Руководитель Манхэттенского проекта генерал Лесли Гроувс награждает Энрико Ферми

В Лос-Аламосе под именем Эджина Фармера Ферми вновь сделался незаменимым консультантом на все руки, но все же только «одним из», первоклассным солдатом отборного отряда, в котором превышающую все мыслимые процентные нормы роль играли эмигранты (чтобы не сказать «евреи»), а в качестве инициаторов атомного проекта так просто решающую: американских ученых Гитлер еще не успел ужаснуть в достаточной степени. Ферми, правда, воспользовавшись нобелевской процедурой, бежал в Америку от сравнительно мягкого Муссолини, но тут уж, как водится, авантюриста простимулировали умеренные политики, вечно забывающие завет его соотечественника Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят как за большие, — если не можешь уничтожить, лучше вовсе не задевай.

***

Вторгаясь в октябре 1935 года в Абиссинию, Муссолини надеялся, что это ему сойдет с рук за его последовательную антигитлеровскую позицию, однако тогдашние лидеры европейской политики, наивные, как все прагматики, понадеялись при помощи экономических санкций ослабить его положение в собственной стране, но вместо этого лишь укрепили у народа иллюзию общности судьбы со своим вождем, общности противостояния международным жандармам. На призыв дуче затянуть пояса итальянские женщины во главе с королевой и при участии Лауры Ферми потянулись сдавать в фонд обороны свои колечки и сережки, а дуче, превратившись в изгоя, был вынужден обратиться за поддержкой к другому, главному изгою, которому только что грозил войной из-за предполагаемого аншлюса Австрии, — чтобы через четыре года приветствовать этот самый аншлюс рукоплесканиями. И в том же 1938 году был опубликован «Расовый манифест»: во имя защиты итальянской расы от единственного неассимилировавшегося народа еврейские дети отчислялись из казенных школ, еврейские учителя увольнялись, еврейские адвокаты и врачи сохраняли право обслуживать только евреев…

Впрочем, титульную нацию тоже решили подтянуть: принялись регламентировать форменную одежду для штатских чиновников, стиль дамских причесок, изгнали мужские галстуки, мешающие целиться из ружья, холостякам запрещалось занимать должности в правительственных учреждениях, карьера женщин ставилась в зависимость от их замужества, запрещались браки с иностранцами, а также с евреями… Энрико Ферми последним законом был уязвлен даже больше, чем Лаура.

В итоге, благодаря оси Берлин — Рим, Муссолини оказался вверх ногами на виселице на той самой площади, куда охваченные патриотическим порывом итальянки сносили свои цацки, а Ферми — в пустыне Аламогордо, где во время первой ядерной вспышки, поразившей своей сверхъестественной красотой даже профессиональных военных, Ферми, не обращая внимания на золотые, пурпурные, малиновые, серебряные и синие переливы, сыпал на землю заранее нащипанные клочочки бумаги, чтобы по их отклонению определить силу ударной волны, — и определил с удивительной точностью. Однако после обследования оплавившейся местности в специально оборудованном танке Ферми, обычно не желавший терпеть ни малейшей зависимости от кого бы то ни было, впервые позволил шоферу отвезти себя домой.

***

В числе четырех наиболее авторитетных специалистов Ферми был включен в особую комиссию, принимавшую решение, применять ли атомную бомбу против Японии или только попугать ее на каком-то показательном полигоне. Коллективная рекомендация этой большой четверки не отличалась большой оригинальностью или самомнением. «Наш долг перед страной… Для спасения жизни американцев… Не можем претендовать на особую компетентность в решении политических, социальных и военных проблем».

Когда, потрясенные Хиросимой и Нагасаки, многие физики заговорили о создании мирового правительства, способного удержать контроль над ядерным оружием, — которое, бог даст, сделает войны невозможными, Ферми оставался при своем обычном скепсисе: никакие ужасы никогда не останавливали людей, все зависит от их решимости и жестокости, а подчиняться мировому правительству человечество еще не готово.

Его последние пионерские исследования частиц высоких энергий были внезапно оборваны неоперабельной формой рака — возможно, следствием многолетнего соприкосновения с радиацией. Ферми сумел-таки и перед лицом ангела смерти, явившегося за ним 28 декабря 1954 года, сохранить свою обычную невозмутимость — остаться верным своему принципу не восставать против того, что все равно нельзя изменить.

Зато памятник ему ученый мир измыслил более долговечный, чем любые пирамиды: открытый в 1953 году искусственный радиоактивный элемент номер сто был назван фермием.

Александр Мелихов