Наталья Крук — член историко-архивной комиссии НИЦ «Мемориал». Почти полвека проработала в Библиотеке Академии наук. В последние десятилетия исследовала, как аппарат госбезопасности влиял на работников БАН, а также как трудились репрессированные ленинградские учёные и инженеры в т.н. шарашках.

Наталья Семеновна родилась в 1936 году. Ей не было и года, когда отца арестовали: вышел на работу и не вернулся домой.

Неизвестность и наступившая вслед за войной нищета преследовали Наталью Крук и её мать — дворянку, вынужденную всю жизнь скрывать своё происхождение.

Наталья Семеновна рассказала нам о своей судьбе и своих исследованиях.

«451 градус по Фаренгейту»

— Вы наблюдали за жизнью Библиотеки Академии наук изнутри, изучали её историю во времена СССР, опубликовали статью «Библиотека Академии наук и госбезопасность. Штрихи к истории БАН». Как влияли на протяжении этих десятилетий на жизнь БАН спецслужбы?

— Я проработала в библиотеке 48 лет: поступила на работу в 1970-м, а уволилась год назад. Помимо этого, я специально изучала историю библиотеки, биографии её сотрудников, занималась темой репрессий среди них, а также проблемой цензуры, существовавшей в БАН. Мои наблюдения — одно из свидетельств того, как в нашей стране в эпоху СССР уничтожалась полноценная читательская культура.

Цензуре в БАН подвергались целые фонды — в первую очередь, я имею в виду спецхран, где хранилась литература, изъятая властью из свободного доступа. Зачастую изымались предисловия, вложения или иллюстрации — и книги выдавались читателям в урезанном виде.

«Вредные» книги попросту уничтожались, их, согласно инструкциям, называли «спецмакулатурой». Эти книги списывали, сжигали и перемалывали, в актах об уничтожении писали, например, так: «разорвано в моем присутствии», «превращено в бумажную массу». Их могли уничтожать частично — вырывали или заклеивали страницы, замазывали содержимое тушью. Так власть “репрессировала” издания.

В БАН были и другие сверхсекретные отделы: бронированный грифованный фонд Президиума АН СССР и картографический фонд.

Все эти фонды со временем реформировались, книги оттуда передавались в другие отделы. Это было тесно связано с политической ситуацией. Например, в начале Перестройки многие книги перешли из спецхрана в открытые фонды. При этом процессы засекречивания и рассекречивания литературы шли параллельно.

Библиотека Академии Наук

— Но репрессиям подвергались не только книги.

— Да, и другая важная тема, которой я занималась — судьбы «неблагонадежных» сотрудников библиотеки. Ещё в 1920-е годы на работу в библиотеку принимали образованных людей, например, преподавателей университетов дореволюционной России, духовных академий и семинарий, бывших чиновников, выпускниц института благородных девиц. В то время в фонды поступало много литературы на иностранных языках, и обычной грамотностью было не обойтись. Охранительные и карательные структуры неусыпно следили за работниками Библиотеки Академии наук на всём протяжении советского периода, особое внимание уделяя «неблагонадежным» сотрудникам. Например, я, как дочь расстрелянного врага народа, относилась к числу неблагонадежных. И, конечно, я была не одна такая.

— Как на вас влиял ваш негласный статус «неблагонадежной»?

— Я ощущала пристальный контроль надзирательной системы. Когда я проводила систематизацию книг из спецфондов, то делала это под полным контролем начальника так называемой первой части. Порой он заводил со мной «задушевные разговоры», имевшие, вероятно, целью узнать, «что у меня на уме», причем инициатива этих бесед исходила от начальника первой части. Никаких предложений определенного свойства (например, начать доносить на сослуживцев) я от него, впрочем, так и не услышала, но предполагаю, что он просто держал общую ситуацию под контролем и хотел быть в курсе моих дел: «как бы чего не вышло», ведь всё-таки я — «неблагонадежный сотрудник»…

Наталья Крук со школьной подругой, начало 60-х

— О том, что ваш отец был репрессирован, вы сообщили сами при приёме на работу или руководство узнало об этом помимо вас?

— При приеме на работу, в 1970 году, мне дали заполнить стандартную анкету. Нужно было указать сведения о родителях, и в графе «Отец» я написала: «Погиб на финской войне» — то, что я всегда слышала от матери. В то время я уже знала, что он был арестован и реабилитирован, но подробности мне были в ту пору ещё неизвестны. Мать требовала, чтобы я говорила об отце именно так. Но, как оказалось чуть позже, руководству БАН всё было известно.

В 1973 году на доске объявлений БАН появилось приглашение поехать в туристическую поездку в Болгарию. Я очень любила путешествовать, и поехать за рубеж в то время было моей голубой мечтой. Но для того, чтобы поехать, нужно было пройти собеседование в партбюро БАН, затем — в Василеостровском райкоме партии. И опять в графе «отец» я написала: «погиб на финской войне». И, как ни странно, благополучно прошла обе комиссии и съездила в Болгарию, а потом и ещё в несколько стран, и опять ни от кого никаких вопросов не было. Правда, все эти три поездки были в т.н. страны народной демократии — то есть соцстраны, и по этой причине оформление документов было упрощенным. Но потом я собралась отправиться в капиталистические страны: Египет и Италию. И сразу добавилась еще одна инстанция: обсуждение кандидата на поездку на общем собрании отдела.

Анкета также усложнилась. В ней появился вопрос: «Был ли кто-нибудь из родственников под судом и следствием?». Этот вопрос меня сразил, и я не знала, что делать. Отказываться от поездки не хотелось.

Тогда обратилась за советом к Николаю Семеновичу Павлову, начальнику отдела кадров. Так и сказала ему, что не знаю, как отвечать на вопрос об отце: он умер в заключении, а я в предыдущих случаях писала, что погиб на финской войне. Николай Семенович очень спокойно сказал мне: «А мы всё знаем. Пишите: реабилитирован посмертно». Я была в шоке, думала, что всех перехитрила, а на самом деле вот оно как! Правда, в тот момент я ещё не знала, что мой отец был именно расстрелян как враг народа — это я узнала значительно позже… А поехать в капстраны тогда всё-таки у меня получилось…

Л.А. Крук с Н.С. Крук на руках, Толмачево, рубеж 30-40 годов

«Других специалистов у Сталина всё равно не было»

— Помимо истории цензуры в БАН, вы занимались также историей ленинградских «шарашек».

— Шарашки — это закрытые конструкторские бюро, где трудились заключенные специалисты-инженеры, конструкторы, ученые. Эти бюро относились к системе ГУЛАГа, «шарашки» — их жаргонное название.

Начали они появляться в конце 1920-х годов и занимались военными заказами. Тогда планировали перевооружить советские военно-воздушные силы, снабдить армию новыми моделями истребителей. Но что-то пошло не так, и в ходе испытаний 7 из 14 самолетов разбились. Проект был сорван, технические кадры угодили за решетку. Но других специалистов у Сталина всё равно не было, и власти решили создать шарашки, по сути пользуясь бесплатным трудом высококвалифицированных инженеров.

Что такое шарашки, очень емко и образно сформулировал А.И. Солженицын в романе «В круге первом»: «На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших ученых: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке! Ни слава, ни деньги никому не грозят. Этому — полстакана сметаны, и этому полстакана сметаны. Может, изобретем что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке. И в этом основная идея шарашек».

— Выходит, в таком рабском труде была своя зловещая эффективность?

— Да, если, конечно, забыть о том, что такой труд просто эксплуатировал уже готовых специалистов, не позволяя им свободно развиваться и передавать опыт молодым новым кадрам. Вообще, сферы науки и техники в СССР успешно превратились в отрасль рабовладельческого хозяйства. В Ленинграде обитатели шарашек разрабатывали проекты преимущественно по линии военно-морского флота: подводные лодки, катера, судовые двигатели. Но были и исключения. Например, архитекторы, которые участвовали в работах по проектированию Большого дома на Литейном проспекте. Любопытный факт: за свои изобретения инженеры всё-таки получали в награду сталинские премии. Не все, конечно. Но у особо талантливых и усердных такой шанс был.

— А как сами работники шарашек воспринимали свою деятельность?

— Я связывалась с этими людьми, собирала их мемуары. В начале 1990-х, когда я начала эту работу, еще можно было найти живые свидетельства тех, кто работал в шарашках. И архивы по этим делам были уже более-менее открыты.

Я вступила в общество «Мемориал», стала работать в историко-архивной комиссии, и Вениамин Викторович Иофе, руководивший ею, предложил мне посмотреть картотеку заключенных.

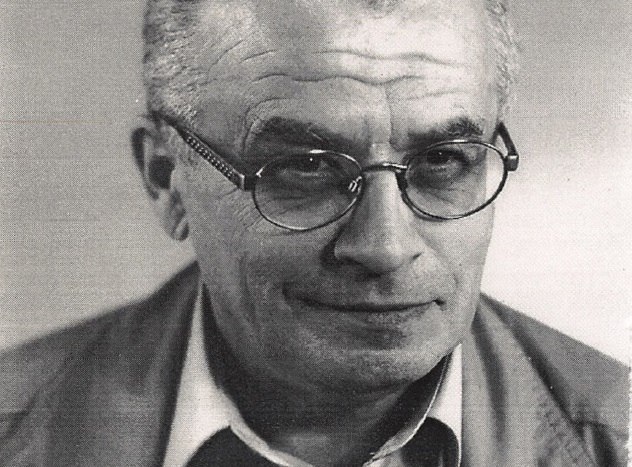

В.В. Иофе

В некоторых карточках было сказано, что у этих заключенных есть воспоминания. И затем я эти воспоминания по сути добывала «в полях». Выискивала людей, связывалась с ними, приходила к ним, просила передать их воспоминания в наш архив, брала массу интервью. Бывало, что с людьми приходилось вести весьма длительные переговоры, добиваться согласия на то, чтобы они передали свои воспоминания в «Мемориал»…

— Почему вас так заинтересовала именно тема шарашек?

— Во-первых, я работала в БАН в техническом секторе систематического каталога, и это позволяло мне добирать какую-то информацию, когда это было необходимо. Во-вторых, я была под впечатлением после прочтения романа «В круге первом» Солженицына. В-третьих, сказался элемент совпадения — мне показалось, что эта тема попросту идет мне в руки. В итоге исследований я опубликовала много статей, а также 100 страниц документальных материалов об ОКБ-172.

Но на протяжении всех этих лет главным, что меня волновало и интересовало, было всё же изучение следственного дела моего отца. Он тоже был инженером и тоже был арестован. Но он не попал ни в шарашку, ни в заключение. Он погиб в 1938-м году. На базе материалов его следственного дела я опубликовала статью: «Следственное дело как источник биографических сведений».

Семен Петрович Крук, середина 1930-х годов

“Все годы мать была в полной безвестности…»

— Ваша мать, говорившая вам о том, что отец погиб на финской войне, на самом деле знала о его судьбе?

— Она узнала об этом не сразу и узнала далеко не всю правду. Когда я изучала «дело» отца, то нашла в материалах жалобу матери. Дословно написано:

«Жалоба от гр-ки Крук Л.А. <…> В октябре месяце 1937 года мой муж Семен Петрович Крук, утром уйдя на работу, не пришёл домой, будучи арестован, а вскоре и выслан из Ленинграда. На мое желание узнать причину его ареста никто ничего не мог ответить. Зная своего мужа как честного человека, любящего свою родину и партию, я не верила и до сих пор не верю в его виновность. Работал он исполняющим обязанности инженера на строительном участке Песочная по Финляндской железной дороге. Главное управление помещалось на Литейном проспекте. Сразу после ареста он находился на улице Чайковского — Главное управление ГБ. Вскоре мне объявили, что он выслан, а куда, сказать не можем. А затем уж мне ничего не говорили и, когда им надоели мои постоянные посещения, сообщили о его смерти. И все годы я в полной неизвестности: куда был выслан мой муж? Жив ли он? Умер ли?

Прошу сообщить на мои вопросы и прошу его реабилитировать. 25.10.1957 года».

Справку о реабилитации отца мать получила в 1958 году. Спустя двадцать лет…

В дополнение к справке она получила свидетельство о смерти отца, датированное 1944 годом. Причиной смерти была указана ишемическая болезнь сердца, в графе «место смерти» стоял прочерк. С этим знанием об отце моя мать и умерла в 1982 году.

— Как вам удалось получить следственное дело?

— В 1992 году я послала запрос в Министерство безопасности РФ (так называлась будущая ФСК, а затем ФСБ) о своем отце. Мне прислали документ, что отец расстрелян 25 января 1938 года и похоронен, предположительно, на Левашовской пустоши. После получения этого документа я заказывала следственное дело отца дважды. В 1993 году я читала его под присмотром сотрудника госбезопасности в течение нескольких часов. Это были 52 листа, 9 из которых были заклеены и недоступны для просмотра. В 1999 году я повторила заказ и с дела удалось снять копию. Тогда со мной для помощи пришли коллеги из «Мемориала» В.В. Иофе и И.А. Флиге.

— В чём обвинили вашего отца?

— Постановление дословно звучит так: «Изобличается в том, что является участником контрреволюционной вредительской группы на военном строительстве». Санкционировал это обвинение комиссар 1-го ранга Л.М. Заковский. К слову, это обвинение отцу объявили только 9 ноября 1937, намного позже ареста, который состоялся в конце сентября.

В деле был также протокол закрытого собрания членов и кандидатов ВКП(б) парторганизации по месту работы отца. Докладчики ставили ему в вину разное: что он психологически не был согласен с линией партии, что оба раза был женат на дворянках, что мечтает о капиталистической Польше, что «не переварился в рабочем котле».

В итоге собрание единогласно постановило исключить отца из кандидатов в члены ВКП(б) якобы «за скрытие своей троцкистской платформы и за связь с вредителями и выполнение вредительских заданий».

К слову, один из докладчиков партсобрания, обвинявший моего отца, Федор Фёдорович Фёдоров, впоследствии несколько лет был моим коллегой по работе в БАН. Такое вот совпадение…

— А как проходили допросы?

— Первый был проведен на следующий день после ареста, следующие — только в декабре. Заметно было, что на третьем допросе, 12 декабря 1937 года, характер ответов отца резко изменился. В начале он отрицал шпионскую деятельность, но вскоре полностью признался в шпионаже в пользу Польши. Буквально:

«Вопрос: Вы арестованы за шпионскую деятельность, дайте показания по этому вопросу.

Ответ: Шпионской деятельностью я не занимался.

Вопрос: Требуем показаний о вашей шпионской деятельности.

Ответ: Я действительно занимался шпионской деятельностью в пользу Польши».

И я заметила, что дпльшн появляется очень измененная подпись: если в начале имя и отчество тщательно выписаны, то дальше появляется просто измененная обычная подпись. Очень тяжелые мысли возникают от этого…

Последний лист дела по его следствию — акт о приведении приговора в исполнение: «вышеуказанный осужденный расстрелян. 25 января 1938 года Подпись: Поликарпов».

— Помимо признаний самого отца, были ли в деле какие-то доказательства его «вины»?

— Никаких доказательств вины отца в деле нет. Есть только его собственное признание в шпионской деятельности, полученное — а точнее, выбитое — следователями на допросе. Потом, когда в 1958 году был процесс реабилитации отца и мать направляла по этому поводу протест в военный трибунал ЛВО, выяснилось, что у отца не было никаких связей с польскими разведорганами, а, добившийся от него признания в шпионской деятельности, бывший оперуполномоченный особого отдела 70-й стрелковой дивизии Перепелкин допускал злоупотребления своим служебным положением и фальсифицировал следственные материалы.

Вот цитата из реабилитационного дела моего отца:

«В процессе реабилитации в военный трибунал ЛВО был направлен протест (в порядке надзора) по делу Крука С.П. от 27.03.1958 г. По обвинительному заключению Круку было вменено в вину, что он в 1927 году был завербован агентом польской разведки Кострицким И.С. для шпионской деятельности, а после ареста Кострицкого связался с агентом польской разведки Ярошем М.С. Проверкой по соответствующим архивам никаких данных о связях Крука, Яроша и Кострицкого с польскими разведками не добыто. Из материалов дела и дополнительной проверки видно, что добившийся от Крука признания в шпионской деятельности бывший оперуполномоченный особого отдела 70-й стрелковой дивизии Перепелкин допускал злоупотребления своим служебным положением и фальсифицировал следственные материалы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском надзоре в СССР прошу: Постановление комиссии НКВД и прокурора СССР от 17 января 1938 года в отношении Крука С.П. отменить, и дело по его обвинению прекратить за отсутствием состава преступления. Военный прокурор ЛВО, полковник юстиции В. Горбашев. 25 марта 1958 г.»

Ещё раз нужно отметить, что при аресте отцу было предъявлено обвинение по статье о вредительстве. В заключении же подчеркивается, что обвиняемый признал себя виновным в шпионской деятельности. В процессе следствия статья обвинения была переквалифицирована.

После того, как отец был реабилитирован, мать получила документы: справку и свидетельство о смерти. В свидетельстве было указано, что отец умер 21 марта 1944 года по причине сердечной болезни в возрасте 43 лет. Но на момент указанной в документе даты смерти, ему было бы 42 года. Даже по этим фальсификациям видно, как цинично и небрежно государство относится к людям…

С. Крук (в центре) на работе, середина 30-х годов

— Что вы знали или помнили об отце, начиная работу с материалами его дела?

— Мне сложно сказать, каким он был человеком, лично я его не знала, и большую часть жизни не знала о нем ничего. Были случаи, когда мне что-то рассказывали другие люди. Например, когда я поступила на работу в систематический каталог Библиотеки АН СССР, в сектор технических и физико-математических наук, я познакомилась с уволившимся сотрудником — Петром Михайловичем Онищиным. Это был инженер-полковник в отставке, который вел некоторые разделы до меня. После увольнения он иногда заходил в БАН, и мы беседовали. Оказалось, что Петр Михайлович работал вместе с моим отцом, и отзывался об отце очень хорошо. Говорил, что он был способным инженером.

— А что рассказывала вам мать?

— Об аресте — ни слова. Мне строго запрещалось интересоваться этой темой. Моя мать пресекала все попытки разговоров, даже когда мы уже узнали, что он погиб в заключении. И вообще не говорила об отце практически ничего. Я не знала ни даты, ни места его рождения, ни профессии, ни работы.

Мать была очень авторитарным, деспотичным человеком. И о себе тоже почти ничего не говорила. Твердо настаивала на том, что она — из мещан, но была дворянских кровей. Страх рассказать о себе «что-то лишнее» преследовал её до самого конца…

Л. Крук (справа) в гимназические времена, 1917-й год

Л.А. Гординская-Крук (третья слева) в коллективе медицинских курсов, начало 1920-х

— Что происходило с вами в войну?

— До войны мать работала медсестрой в детском саду, который летом выезжал на дачу в Толмачёво. Там нас и застала война. В августе 1941 года детсад был эвакуирован в Кировскую область, село Лальск. Мы с матерью возвратились в Ленинград в 1944 году.

Мать могла вернуться в Ленинград по вызову, а это — как говорили — означало, что получишь право вернуться в свою квартиру. Но дожидаться вызова мама не стала, и при первой же возможности реэвакуировалась по вербовке на работу в Морской торговый порт. Она рвалась в Ленинград, чтобы узнать что-нибудь обнадеживающее о судьбе мужа.

И до войны мать очень часто ходила в Большой дом. По прошествии времени ей сказали, что отца отправили в дальние края «без права переписки». Тогда мама не знала, что это значит.

До войны у нас была комната в коммунальной квартире на улице Халтурина, но мы её потеряли, в нашу комнату въехала семья из разрушенного во время блокады дома. Порт предоставил матери сначала место в десятиметровой комнате краснокирпичного дома на Гапсальской улице. В эту же комнату поселили еще женщину с двумя детьми. Там мы прожили, наверно, не больше года, потом нас перевели в деревянный дом барачного типа на Двинской улице, 17а — одноэтажный, на две квартиры. Матери дали отдельную, примерно такую же десятиметровую комнату в пятикомнатной квартире. Там и жили…

— Каким был Ленинград, в который вы вернулись?

— В городе была полная разруха. Мы жили, как считалось тогда, на окраине. Это было захолустье: деревянные дома, остатки старых домов и пустыри. А рядом был Резвый остров — кажется, до сих пор так называется. На нем были бараки, самые настоящие. И в бараки тоже было понапихано Бог знает сколько людей! Это были реэвакуированные – те, кто не смог вернуться в разрушенные квартиры. Сейчас от тех бараков ничего не осталось, в основном — промышленные склады, и неподалеку в этом районе возводятся жилые дома…

Наталья Крук в возрасте 11 лет, 1948 год

— Как выглядела послевоенная жизнь?

— После войны мы были совершенно нищими. Времена были холодные, голодные. Того, что давали по продовольственным карточкам, очень не хватало. Покупать с рук денег не было. Мать поначалу устроила, как и все соседи, огород рядом с домом. Сажали картошку, какие-то овощи.

Мать искала разные способы нас прокормить. Разумеется, пропуск на территорию порта у неё был. Вместе со своей знакомой она достала рыболовную сеть, которую я до сих пор помню: такая же, как сачок, только во много раз больше. Они вдвоем пошли на причал в порту и закинули в залив эту сеть. Долго так стояли, но ушли ни с чем, без рыбы.

Мать искала подработки, устроилась в больницу на Обводном канале на полставки, много работала. Хотя были разные предложения… Например, был один эпизод, когда мать работала на здравпункте 2-го района порта. Тогда вызовы к больным могли быть в любое время суток и в различные места, иногда глухие и дальние. Порт же территориально большой, внутри – портовые железнодорожные пути. И вот как-то ночью был вызов. До больного далеко. Она шла одна по железнодорожным шпалам. И слышит – за ней кто-то идёт. Она не оглядывается, а сердце в пятках. Её догоняет мужчина, идет рядом. Я уже не помню, с чего начался их разговор. Но главное – мужчина, как она рассказывала, предложил ей сотрудничество с НКВД. Но мать, гордая полячка, отказалась. Мужчина не настаивал, просто сказал, чтобы она никому ничего не говорила…

«Перед смертью она призналась…»

— Помогал ли вам с матерью кто-нибудь?

— Софья Александровна Гуляницкая, с которой мы познакомились в эвакуации, дочь известного художника Киселёва, я помню её, она готовила меня к школе.

Л.А. Крук с С.А. Гуляницкой, рубеж 50-60 годов

А ещё была гимназическая подруга матери, Татьяна Георгиевна Картамышева. С ней у нашей семьи были очень сложные взаимоотношения, и в нашей судьбе она сыграла очень неоднозначную роль.

Татьяна Георгиевна была из обедневшего дворянского рода, дочь генерала. Так вот, когда Татьяна Георгиевна Картамышева и моя мать учились в гимназии в Полтаве, Гординские были благополучным и весьма обеспеченным семейством, Картамышевы же были много беднее. И Татьяна Георгиевна, по словам матери, жила в семье Гординских, что, конечно же, подчеркивало разницу в материальном положении двух семейств. И наверняка уже тогда проявлялись какие-то обиды и зависть.

В начале 30-х годов Татьяна Георгиевна пригласила мою мать переехать в Ленинград, устроила на житьё в квартиру своей сестры, познакомила с будущим мужем, моим отцом. В общем, Татьяна Георгиевна стала хозяйкой положения в отношениях между подругами.

Л. Крук (слева в центре) в рабочем коллективе, конец 1930-х

При этом, пока мать ловила рыбу сетями на причале в порту, Татьяна Георгиевна приглашала нас на весьма богатые для того времени застолья. В общем, помогала нам, но в то же время, думаю, в глубине души брала реванш за те старые гимназические времена.

— А в чем неоднозначность ее роли – как она вела себя в 1937 году, когда арестовали вашего отца?

— В деле отца, в документах о реабилитации есть показания Татьяны Георгиевны о моём отце как об искреннем патриоте, достойном советском человеке. Более того, Татьяна Георгиевна сказала мне как-то, что именно она уговорила мою мать после XX съезда КПСС в 1956 году, когда началась массовая реабилитация политзаключенных, подать жалобу в Военную прокуратуру, чтобы отца реабилитировали.

Но в её биографии есть крайне неоднозначный эпизод. После смерти матери в 1982 году я продолжала навещать Татьяну Георгиевну и ее дочь. И за несколько дней до своей смерти в 1989 году она рассказала, как она ходила в блокаду на опросы в НКВД, как на нее наставляли сильнейшую лампу-прожектор, и она должна была под этой лампой рассказывать о каждом своём соседе по своей большой коммунальной квартире. При этом Татьяна Георгиевна подчеркнула, что обо всех соседях она говорила только хорошее! Как я теперь понимаю, она мне хотела объяснить, что она замечательный человек и что я ей очень многим обязана — не только получением образования в Ленинградском университете, но, может быть, и жизнью вообще…

— Быть может, ей это было важно сделать, чтобы хотя бы отчасти загладить свою вину за что-то? Возможно, она была осведомителем НКВД и была причастна к аресту вашего отца?

— В том, что она стала частью системы, не было ничего удивительного. Татьяна Георгиевна — дочь генерала, а её муж был офицером в императорских войсках. Над ней довлел страх… А ведь многим хочется выжить любой ценой. Больше я ничего не могу сказать.

Картамышевы Татьяна (первая слева) и её дочь Ирина (в центре), середина 80-х

«Здесь вам не равнина…»

— Вы сказали, что обязаны Татьяне Георгиевне высшим образованием.

— Ещё в школе я хотела поступить на исторический факультет, кафедру искусствоведения, но мать была категорически против — ей это казалось опасным. Но сомнений не возникало, что мне нужно продолжать учиться дальше.

Татьяна Георгиевна познакомила меня со своей молодой соседкой по квартире, Музой, которая заканчивала в это время географический факультет, кафедру гидрологии суши. Муза красочно описала мне, какие замечательные факультет и кафедра! Я, конечно, загорелась желанием поступить туда и поступила сразу же после школы. И считаю, что на географическом факультете получила отличное образование. Огромный объем знаний, много самых разнообразных предметов: математика, теормех, химия, физика, почвоведение, геология, океанография, метеорология… На профильной кафедре гидрологии суши мы изучали реки, озера, болота, прочие водоемы, которых у нас в стране с избытком.

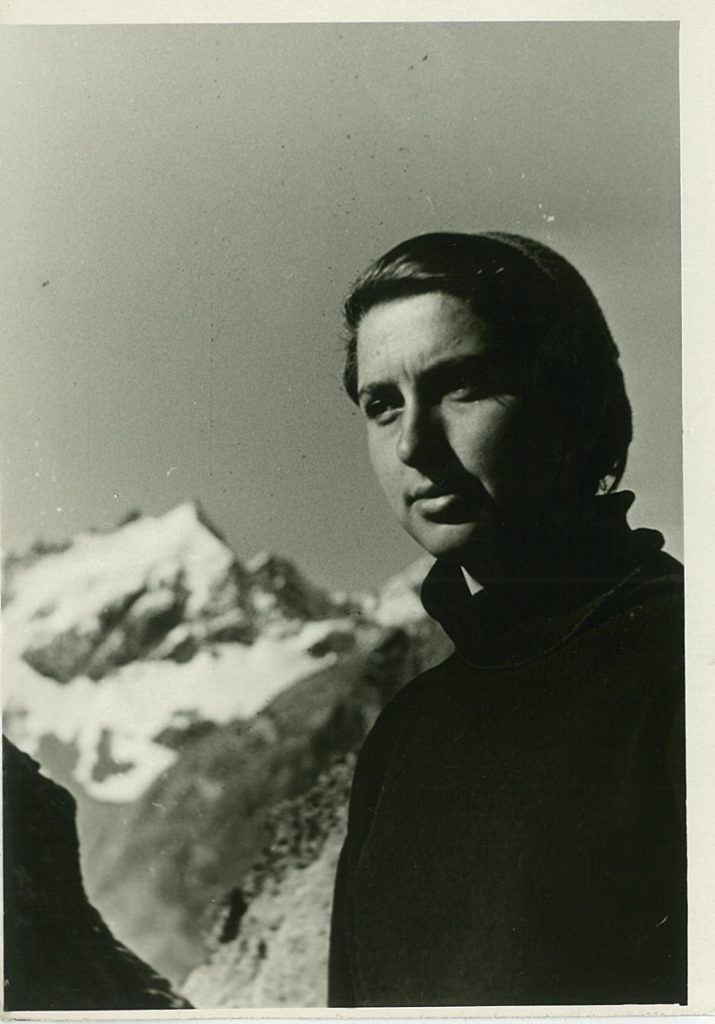

Наталья Крук в экспедиции в Приэльбрусье, примерно 1962 год

После распределения я осталась в городе. Мне удалось получить «свободный диплом», потому что у пожилой мамы, кроме меня, никого не было. Я сменила несколько работ, 8 лет проработала в Госгидрологическом институте, ездила в исследовательские экспедиции.

Побывала на Памире — это была практика после 4-го курса. Очень интересная экспедиция. Жили по отрядам, на леднике Федченко. На языке этого ледника (там, где он тает, где камни) – у нас был палаточный городок, и жили мы там всё лето. Добираться было тяжело, но даже на караванах мы через речки перебирались. И там, из этого ледника, брала начало очень бурная река — Сельдара. Мы её и изучали. И надо было на другую сторону реки перебираться, по веревочному мостику. Замеряли уровень воды, скорость, расходы. В эту Сельдару если попадаешь, то всё, конец.

Наталья Крук в экспедиции в Приэльбрусье (на фото справа), 1962 год

А подальше в нее впадала Баляндкиик, которую мы тоже исследовали. И надо было перебираться на противоположный берег по веревочному канату с люлькой. Когда мы были на леднике Федченко, произошло пять смертельных случаев, один из них — именно на Баляндкиике.

Мы ходили в ботинках с триконями, по леднику иначе никак. По правилам безопасности, в них нельзя садиться на лошадь. Но таки садились! Одного пограничника лошадь понесла и тащила по камням. Другой человек погиб на осыпи: отвесной массе камней и песка. Еще один перепрыгивал трещину и попал в неё — и его там сдавило.

Такие жуткие моменты вспоминаются…

Однажды на Сельдаре одна просыпаюсь в палатке и смотрю — вокруг меня следы барса. Или такое было: уже началось устойчивое лето, жарило солнце, и я пошла дежурить. И меня начало швырять в люльке от бурного потока — не знаю, каким образом я всё-таки выбралась.

Район Курской магнитной аномалии, 1960-е. Наталья Крук – в центре

Работа в районе Курской магнитной аномалии, 1960-е

Когда уже стала работать в гидрологическом институте, то часто ездила в Черноземье. Там Курская магнитная аномалия, разработки железной руды. Мы изучали взаимодействие поверхностного и подземного стоков. Это не Эльбрус и не Памир, конечно. И даже не Урал. Но, тем не менее, там всё равно было интересно.

А потом я осела в научном отделе систематизации Библиотеки Академии наук…

Коллектив Геогидрологического института, отдел подземного стока. Середина 60-х. Наталья Крук – в верхем ряду, вторая справа

— Сейчас вы работаете над новой темой?

— Да, меня вдохновила история жизни моей бабушки по матери, Елены Васильевны Гординской-Соколовской. Она закончила Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге по математическому отделению, что для девушки в те времена было весьма необычно. Была из небогатых, но интеллигентных. Дедушка, её муж, много пил и в итоге умер рано, и она, имея уже трех детей, сама начала управлять имением, взяла ссуду в банке, построила трехэтажный доходный дом в Полтаве на улице Европейской, раньше она называлась именем Фрунзе, а до того — Кобелякской, недалеко от центра. Известно, что она построила, по крайней мере, два доходных дома в Полтаве.

Е.В. Гординская-Соколовская

Их я видела своими глазами при своих наездах в Полтаву, дом на бывшей улице Фрунзе и сейчас выглядит очень достойно. Вытянутый по фасаду, с большими, красивыми магазинами на первом этаже и с жилыми квартирами на втором и третьем этажах. Бабушка была незаурядным человеком, я ею горжусь! И в память о своей бабушке я захотела заняться историей Бестужевских курсов и судьбами их выпускниц. Над этим я сейчас работаю вместе с моими соавторами.

Ангелина Скрыпникова