В продолжение дискуссии о душе Петербурга

В начале марта мне посчастливилось принять участие в чрезвычайно интересной конференции, проводившейся Леонтьевским центром. Она называлась «“Гений места” российских городов» или, если пользоваться латинским выражением, «“Genius loci” российских городов». На конференции шла речь о многих городах Российской Федерации. И оказалось, что докладчики очень по-разному понимают, что это такое, — гений места, или дух места, или душа города.

Одни считают, что это какая-то конкретная личность, оставившая глубокий след в истории и жизни города; таким гением места даже как-то назвали успешно действующего главу администрации небольшого города. Другие полагают, что воплощением духа места может быть материальный объект — памятник, здание или, скажем, гора… Для кого-то, как для древних римлян, гений места — это некий фантастический персонаж, что-то вроде домового, только в масштабе целого города, своего рода ангел-хранитель города.

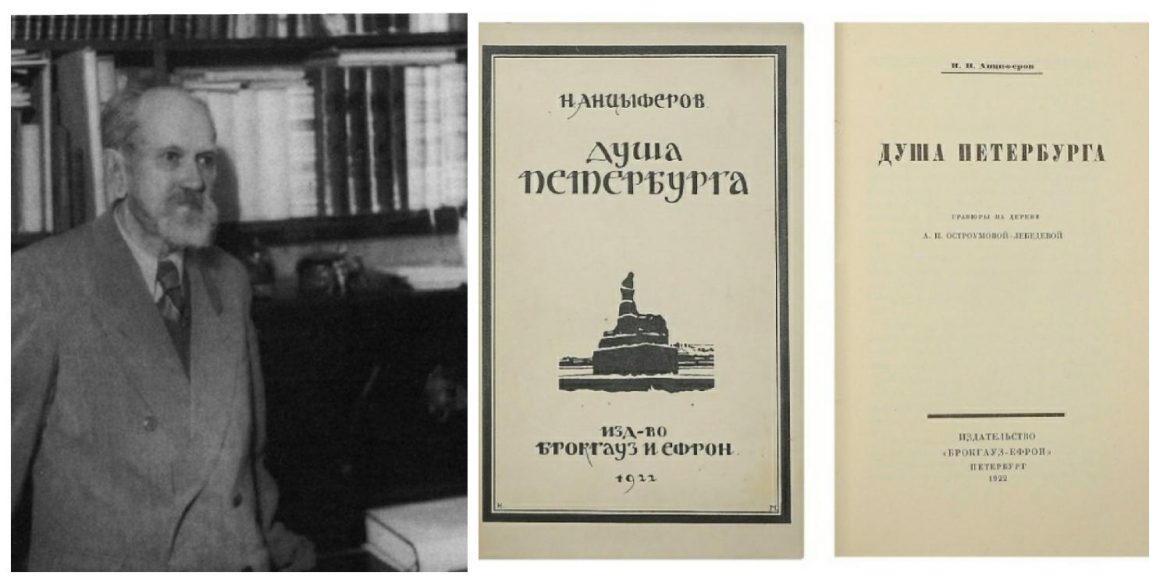

Иначе понимал, что такое genius loci нашего города, один из основоположников петербурговедения Николай Павлович Анциферов. Более ста лет назад он писал об этом в своей книге «Душа Петербурга».

- Николай Анциферов и его книга «Душа Петербурга»

В его представлении genius loci — это именно душа, то есть некая нематериальная субстанция, с трудом описываемая, но при этом довольно отчётливо осознаваемая и сторонними наблюдателями, и самими горожанами. Под горожанами в данном случае подразумеваются не те случайно занесённые сюда жизненными обстоятельствами обитатели, которые с такой же лёгкостью, с какой прибыли сюда, могут и уехать, которым, в сущности, всё равно, где вести своё существование (таких, к большому сожалению, немало), — а люди, преданные этому городу, люди, для которых его дома — не просто совокупность стен, перекрытий, окон, дверей и крыш, а материализация чего-то значительно более глубокого, какой-то духовной сущности.

Эта духовная сущность Петербурга находит выражение в текстах. В текстах в широком понимании: не только написанных буквами, но и, скажем, в произведениях изобразительного искусства, в произведениях архитектуры, в своё время — в кинофильмах и во многом другом. По сути, все эти тексты составляют некое единство, некий сверхтекст (применительно к литературным текстам об этом писал Владимир Топоров, назвав всю их совокупность «петербургским текстом русской литературы»).

- Обложка сборника петербургских произведений русских писателей XIX века

С одной стороны, этот сверхтекст обладает некой целостностью. Все составляющие его произведения духовно связаны между собой.

С другой стороны, каждый из авторов вносил и вносит в этот текст что-то от своего индивидуального ви́дения. И не только автор, но и каждая эпоха, каждый период развития культуры накладывал свой отпечаток на восприятие души города. Мы вполне можем говорить о душе Петербурга петровского времени, пушкинского времени, второй половины XIX столетия или о душе Петербурга Серебряного века.

Пожалуй, главная черта, которая была свойственна душе Петербурга во все времена, это её внутренняя противоречивость, парадоксальное соединение в ней полярных позиций.

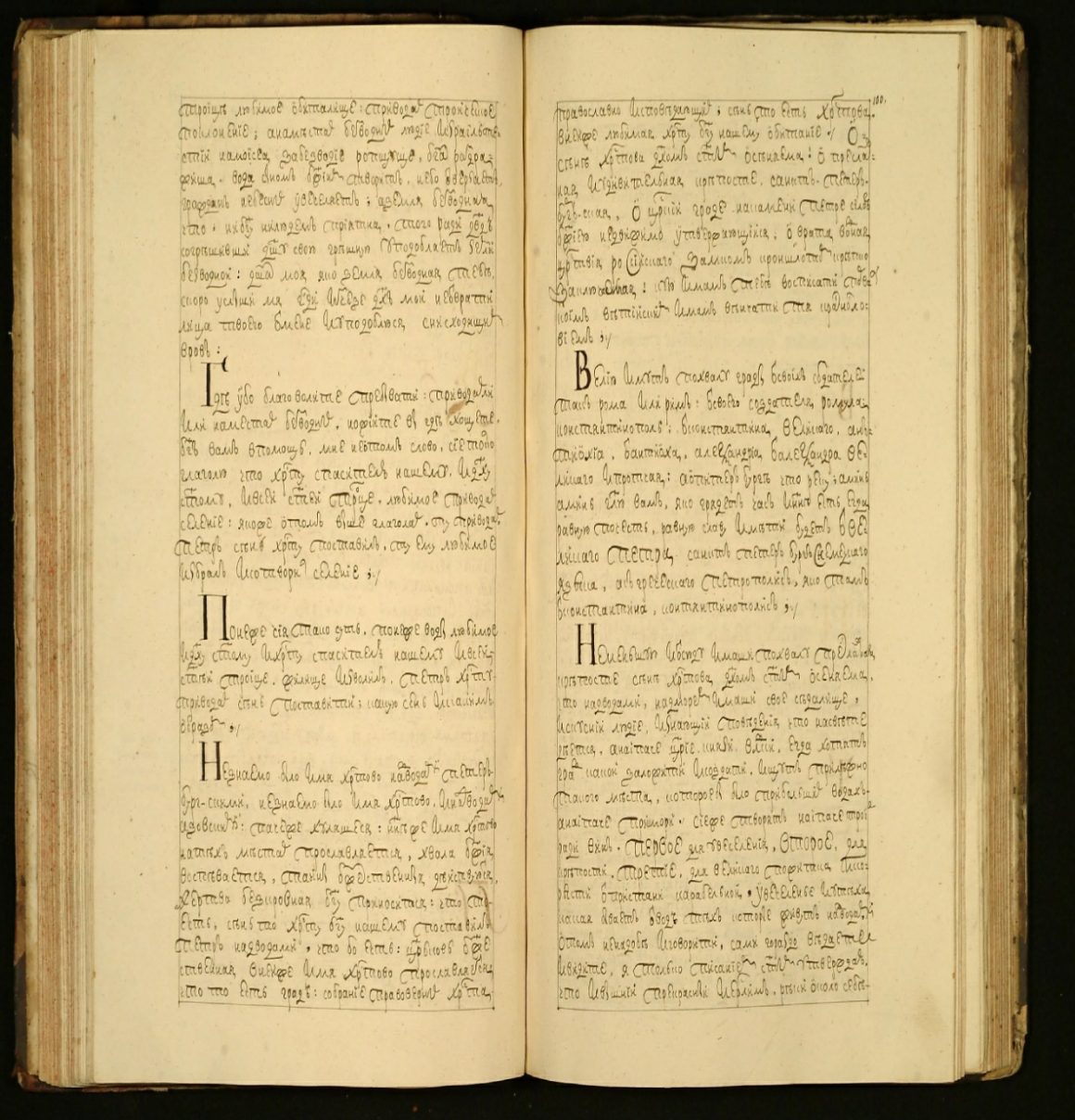

Это проявилось уже в петровское время. В официальной риторике — в проповедях и речах Стефана Яворского, Гавриила Бужинского, Феофана Прокоповича — мы находим исключительно восторг и благоговение перед красотой и величием ещё только строящегося города.

«О преславная и удивительная крепосте санкт-петербургская, о царский граде, на камени Петре, силою Божиею недвижимо утверждающийся, о врата водная царствия российского, замком Кроншлот крепко заключаемая! Кую имам тебе восписати похвалу, коим ветийским имам венчати тя краснословием? Велию имут похвалу грады от своих создателей. Так Рома или Рим от своего создателя Ромула, Константинополь от Константина великого, Антиохия от Антиоха, Александрия от Александра великого и прочая. А о Питербурге что реку: аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда равную почесть, равную славу иметь будет от Великого Петра», — возглашал в одной из своих проповедей местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский (при этом «как бы забывая», что официально и крепость, и город были названы в честь святого апостола Петра, а не его венценосного «тезоименитного тёзки»).

- Страницы рукописного собрания проповедей Стефана Яворского за 1702–1716 годы. Вторая половина XVIII века. РГБ

Но при этом наряду с официальной культурой, восхвалявшей Петербург, бытовала и культура неофициальная. И в ней отношение к новой российской столице было далеко не столь восторженным. Существовал обширный слой противников петровских реформ, переносивших свою ненависть к царю-преобразователю на его создание — Петербург, который был для них городом, лишённым божеской благодати, про́клятым местом, осуждённым погибнуть или прийти в запустение.

Знаменитое пророчество бывшей царицы Евдокии «Быть-де ему <Петербургу> пусту», зафиксированное в следственном деле царевича Алексея, и несколько других свидетельств о проклятиях, которые адресовывали Петербургу современники его основателя, — это полная противоположность той осанне, которую пели городу на Неве идеологи петровского царствования.

Эти два полюса и составляли тогда душу Петербурга.

И в дальнейшем, то уходя куда-то вглубь общественного сознания, то вновь актуализируясь, эта противоречивость души города дожила и до наших дней.

Несколько не самых известных примеров, относящихся к разным эпохам.

- Михаил Теребенёв. Портрет Александра Одоевского. 1823 год

Стихотворение поэта-декабриста Александра Одоевского «Бал» (1825) можно считать началом того, что Анна Ахматова много позднее назовёт «петербургской чертовнёй». В начале стихотворения даётся описание увиденного из окна пейзажа над Невой:

Она <Нева> покоилась, дремала

В своих гранитных берегах,

И в тихих, сребряных водах

Луна, купаясь, трепетала.

Такого рода лирические описания Петербурга — величественная Нева, гранитные берега, белая ночь — благодаря Державину, Муравьёву и другим поэтам — ко времени создания «Бала» уже стали стереотипом, но у Одоевского контрапунктом к этому поэтичному пейзажу возникает видение: вместо танцующих на балу, перед лирическим героем стихотворения предстаёт толпа пляшущих скелетов:

Свет меркнул… Весь огромный зал

Был полон остовов… Четами

Сплетясь, толпясь, друг друга мча,

Обнявшись жёлтыми костями,

Кружася, по полу стуча,

Они зал быстро облетали.

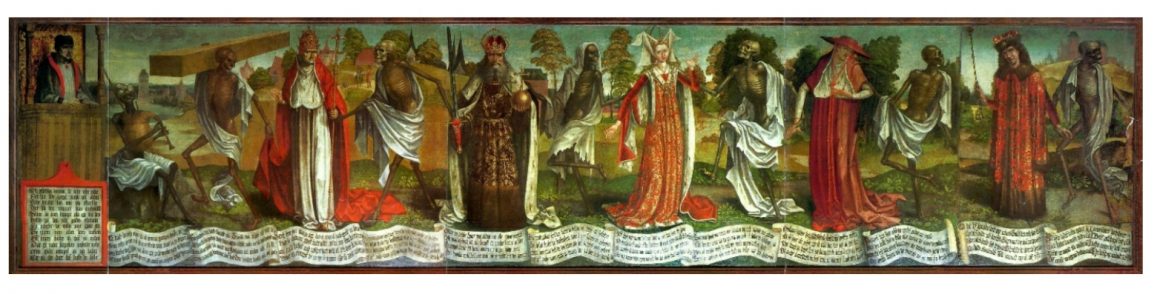

И то, и другое: и умиротворяющая картина белой ночи, и жуткое видение dance macabre, составляют вместе неразрывное единство души Петербурга в представлении Александра Одоевского. Жуткое сочетание музыки и танцующих мертвецов впоследствии станет своего рода петербургским архетипом, восходящим к распространённому в европейской средневековой живописи жанру «Пляска смерти». Мы встретим его в одной из повестей Владимира Одоевского (двоюродного брата и друга автора стихотворения), у Блока («Лязг костей музы́кой заглушён»), у Ахматовой («Здесь под музыку дивного мэтра, / Ленинградского дикого ветра / Вижу танец придворных костей»)…

- Бернт Нотке. Пляска смерти. Сохранившаяся часть картины из церкви Нигулисте в Таллине. Конец XV века

Красота и ужас Петербурга сплетались в душах писателей и поэтов XIX – начала XX веков в неразрывное целое.

С одной стороны, в 1909 году Зинаида Гиппиус с яростью восклицала в стихотворении, так и озаглавленном «Петербург»:

Нет! Ты утонешь в тине чёрной,

Проклятый город, Божий враг!

И червь болотный, червь упорный

Изъест твой каменный костяк!

С другой стороны, всего лишь пятью годами позже, откликаясь на переименование города в Петроград, Гиппиус назвала его «совершенным деянием рук» и так завершила своё стихотворение, посвящённое ему и наполненное страстным любовно-роковым чувством:

Восстанет он, всё тот же бледный, юный,

Всё тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветренных раздолий

И в белоперистости вешних пург, —

Создание революционной воли —

Прекрасно-страшный Петербург!

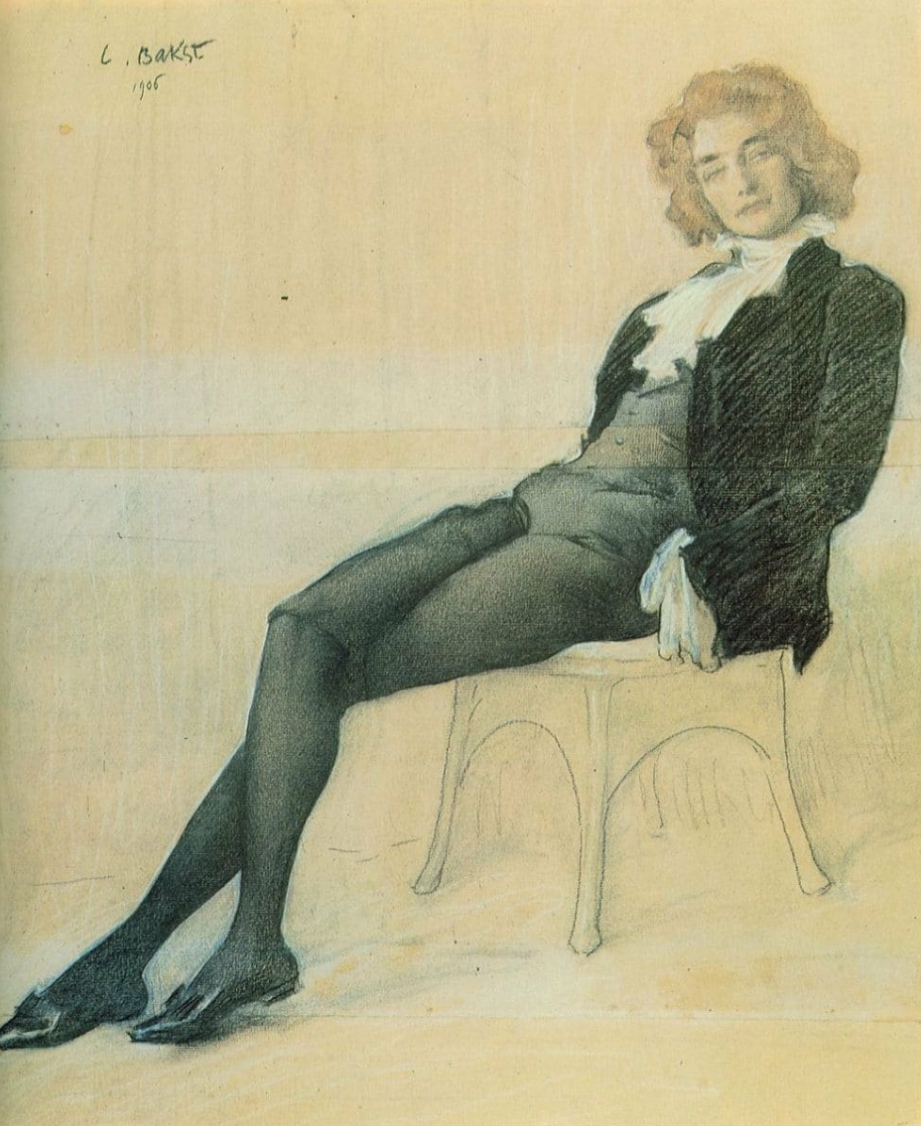

- Леон Бакст. Портрет Зинаиды Гиппиус. 1905 год

А ещё пять лет спустя, незадолго до того, как она навсегда покинула уже ставшую большевистской Россию, Гиппиус словно бы извинялась за свои прежние инвективы Петербургу:

Мой город строгий, город милый!

Я ненавидел — но тебя ль?

Я ненавидел плен твой стылый,

Твою покорную печаль.

Душа Петербурга вызывает у Гиппиус одновременно и самое восторженное восхищение, и самую острую ненависть, и — как следствие — покаянные метания…

Много лет спустя аналогичная двойственность обнаружится, скажем, в текстах песен Юрия Шевчука: «…в непролазной грязи здесь живёт чистота» («Чёрный пёс Петербург»), «Пан Ленинград, я влюбился без памяти в ваши стальные глаза» («Ленинград») и др.

- Обложка альбома группы ДДТ «Чёрный пёс Петербург»

Эта двусоставность, внутренняя конфликтность души Петербурга является её константой на протяжении всех веков существования города.

Григорий Тульчинский, участник конференции в Леонтьевском центре, в своей статье, написанной по её горячим следам, пишет: «Как мне представляется, в качестве <…> гения места, а если угодно, то и души нашего города выступает известный монумент Петру I, воздвигнутый по инициативе Екатерины II. С лёгкой руки А. С. Пушкина, за ним закрепилось название поэмы “Медный всадник”, опубликованной уже после смерти поэта».

С автором этого утверждения я готов согласиться, но с одним уточнением: Медный всадник — лишь одно из многочисленных материальных воплощений души Петербурга. И в нём в целом, и в отдельных его частях также обнаруживается амбивалентность, противоречивость. К примеру (об этом пишет Тульчинский), постамент памятника — твёрдый гранит, однако стоит он на зыбкой болотистой почве. Но главное — сам Пётр одновременно и прекрасен, и ужасен, он и творец, и разрушитель, и гонит своего коня вперёд, и сдерживает его железной уздой.

Будет ли когда-нибудь преодолена эта двойственность души Петербурга? Достигнет ли она гармоничного и умиротворённого состояния, или вечно ей жить во внутренней борьбе, вечно бежать бедному Евгению от тяжело-звонкого скаканья по потрясённой мостовой? Бог весть…

Константин Жуков

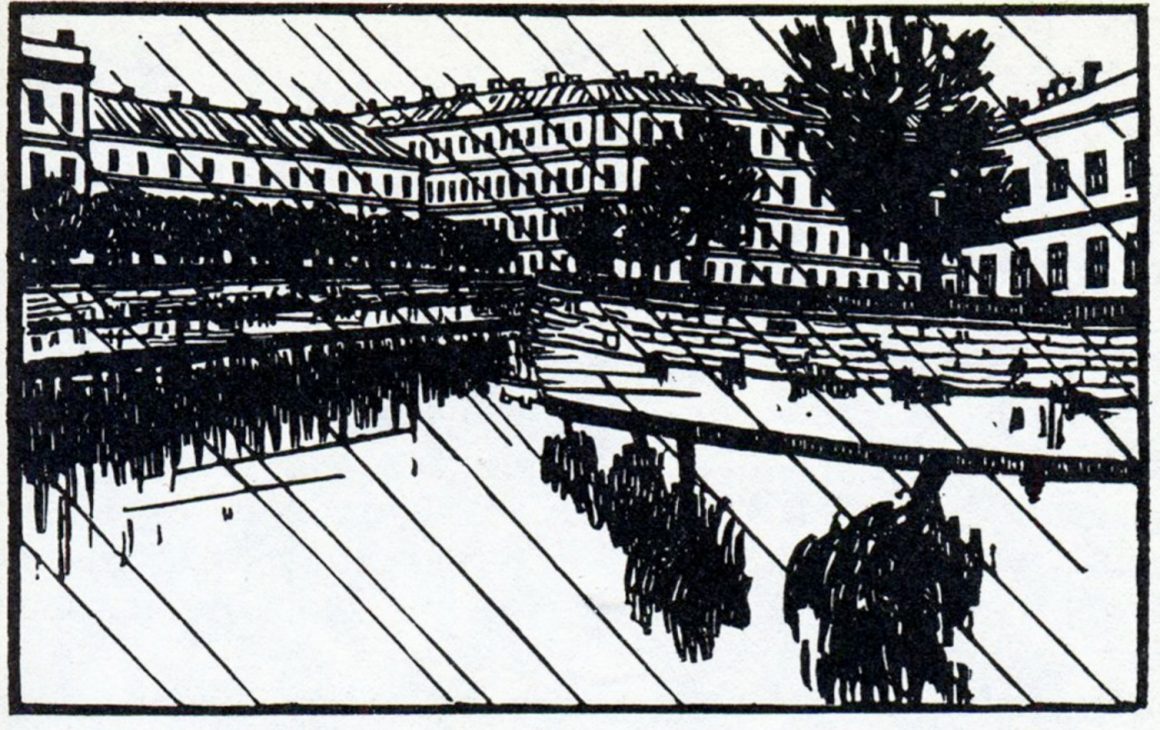

На заставке: Ольга Остроумова-Лебедева. Иллюстрация к книге Николая Анциферова «Душа Петербурга». 1922 год