80 лет назад – 26 мая 1942 года – Лидия Циргвава вышла замуж за Александра Вертинского

Я очень давно хотела прочитать эту книгу, даже мечтала о ней. Виной тому — увиденная мною где-то в интернете женская биография, которая прошибала на слезу. Это была красивая и бесконечно грустная история Лидии Вертинской – юной девушки дивной красоты, отдавшей всю себя счастью единственного возлюбленного мужа, с которым она слилась воедино, несмотря ни на что, став музой и спутницей до самого его гроба. История о девушке, которая так обожала своего супруга, что осталась верна ему до смерти — ведь не было на свете никого лучше, чем он…

Увы, эти высокие ожидания узнать из первых уст столь трогательную историю, прочитав книгу воспоминаний Л.В. Вертинской «Синяя птица любви», значительная часть которых – письма её мужа к ней, разбились о жестокую реальность мемуарно-эпистолярного жанра.

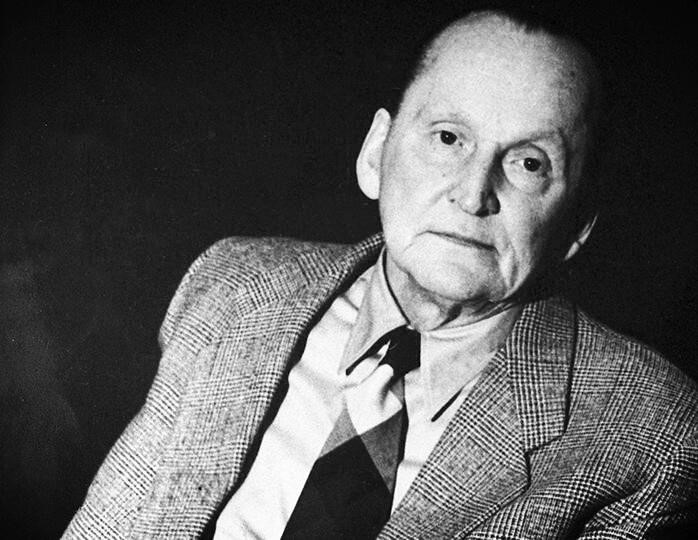

В книге Лидия Вертинская (далее — Л.В.) предстаёт холодной и жёсткой девушкой, и виной такому впечатлению о ней даже не текст её собственных воспоминаний, а письма мужа. Бедный Александр Николаевич Вертинский (далее — А.Н.) от самого момента их знакомства в 1940 году и до своей кончины в 1957-м регулярно и, увы, безнадёжно взывал: «Пекочка, почему же ты не пишешь? / Ответь хоть что-нибудь! / Получаю от тебя одни телеграммы». Сам же А.Н., судя по всему, писал Пекочке из своих гастрольных поездок каждый день — как он сам признавался, ему было необходимо общение (хотя бы воображаемое) с ней постоянно…

Александр Вертинский родился в 1889 году в Киеве. В 1920-м вместе с армией Врангеля эвакуировался из Крыма в Константинополь. Жил в Румынии, Польше, Германии, США, Китае. В 1942 г. в Шанхае вступил в брак с 19-летней Лидией Циргвава. Вскоре родилась первая дочь— Марианна. В 1943-м Вертинский написал письмо на имя В. Молотова с просьбой разрешить ему вернуться в СССР. Разрешение было получено. В 1944 г. в Москве родилась вторая дочь – Анастасия. В 1951-м Вертинский стал лауреатом Сталинской премии II степени. Умер на гастролях в гостинице «Астория» в Ленинграде в 1957 г. Лидия Вертинская умерла в 2013 г.

.

Я могу представить, что у Л.В. не было времени строчить ежедневные эпистолы по той причине, что на руках у неё вскоре после свадьбы в 1942 г. оказалось двое маленьких детей-погодок (Марианна 1943 г.р. и Анастасия 1944 г.р.), согласно книге, очень активных и шебутных. Правда, с ними жила мама Л.В., которая помогала ухаживать за «доченьками»… И, в конце концов, были периоды, когда доченек ещё не было, и потом, когда они уже подросли, и когда Л.В. не корпела над конспектами перед экзаменами — были же, в конце концов, у неё хоть когда-то свободные вечера (утра, дни — что угодно!), чтобы переписываться с мужем! С мужем, которого она, по её словам, боготворила… Неужели даже на заре их романа ей не хотелось делиться своими мыслями и переживаниями с возлюбленным? Обмениваться наблюдениями, любимыми стихами и музыкой? Вертинский это делал, а Лидия… Может, ей просто нечего было сказать? Может, стеснялась из-за юного возраста? Но тогда почему ничего не писала и позднее, по прошествии лет?..

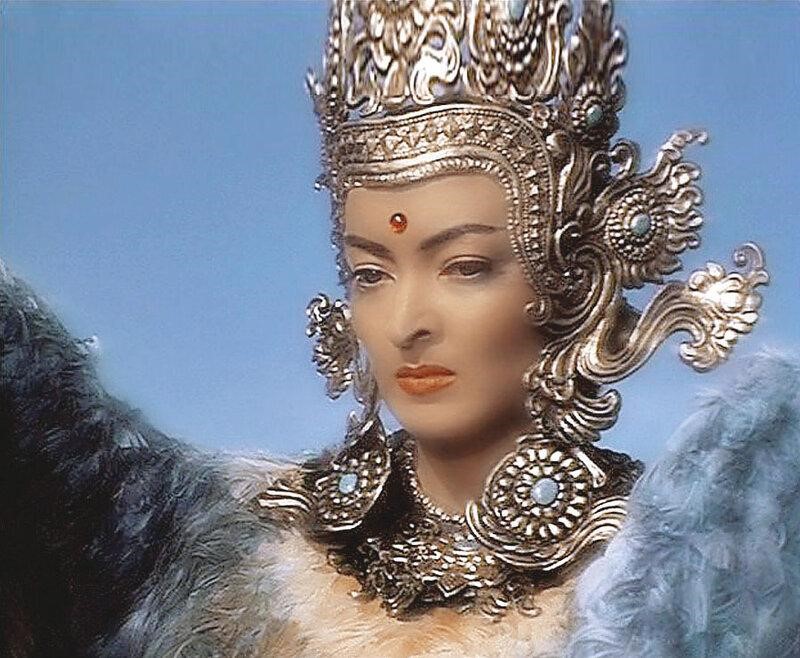

В общем, это молчание со стороны Л.В. так и осталось для меня «загадкой Птицы Феникс», её самой известной кинороли из фильма «Садко» (1952).

Подобно таинственной сказочной птице, Л.В. никак не комментирует просьбы мужа писать ему почаще, не объясняет, например, что она-де человек не пишущий и что лучше было бы просто созвониться по телефону, или что-нибудь ещё… На протяжении большей части книги звучит голос Вертинского. Писем самой Л.В. мне как читателю очень не хватило. Я даже готова допустить, что, быть может, она писала ему что-то такое, что потом публиковать ей не захотелось. Выясняла отношения? Решала хозяйственные вопросы? Возможно. Но почему так метрономно неизменны и печальны сетования Вертинского на отсутствие писем от любимой супруги? И неужели же не нашлось хотя бы десятка писем, в которых «Пекочка» просто написала бы о своей любви к тому, кто придумал ей это нежно-любовное прозвище, — ведь книга называется «Синяя птица любви», а не «Письма Вертинского». И на обложке – лицо Л.В., а не А.Н.

Вот и получилось, что книга стала для меня, вместо одухотворённого и окрыляющего, тяжёлым чтением. И из-за однообразия (чего стоит глава «Ледовый поход», где «чистоганом» идут письма А.Н., в которых он беспрестанно «не жалуется» на одиночество, голод, отсутствие удобств в гостиницах, свои простуды и с огромным трудом отыгранные концерты в залах без отопления), и из-за жалости к самому А.Н. Ему выпала совсем нелёгкая доля (возможно, и сведшая его в могилу раньше срока, в 68 лет): требовательная и молодая красавица-жена, двое маленьких детей, о будущем которых он очень сильно переживал из-за своего преклонного возраста, и его собственное чувство вины перед Родиной, которую он бросил на 20 лет и теперь вкалывал как проклятый (а по-другому и не скажешь!), чтобы вернуть ей все воображаемые моральные долги, и, конечно же, прокормить семью.

Кстати, о Родине. И о том, что меня также поразило в этой переписке, точнее в письмах Вертинского.

В одном своём письме из Челябинска, 15 июня 1955 года, А.Н. писал:

«…Чем больше я езжу, тем больше убеждаюсь в одном. Совершенно необъятна, неохватима умственным взором, никому не известна наша Страна! Сколько у нас чего, никто не знает! Что-то не поддающееся учёту! Ум не вмещает ни её размеров, ни её богатств, ни её возможностей! Раньше я как-то не думал об этом, а сейчас потрясён её богатством, её размерами, её величием! Города, выросшие на пустырях и болотах, заводы, фабрики… Тысячи труб, дым, копоть, огонь. Всё горит, всё дрожит, всё кипит… всюду нефть, всюду каменный уголь, руда, уран, гелий, что угодно, и всё это работает на полную сверхчеловеческую нагрузку, всё не останавливается ни на одну минуту, ни днём, ни ночью! Воистину наивны и глупы те, кто думает, что такую страну можно покорить или зажать под ноготь. Один этот богатейший седой Урал чего стоит! Весь мир мы можем снабдить своими богатствами, и всё ещё останется много!

Всё это было всегда, но дремало, не разрабатывалось при старом режиме, а теперь все это гудит, дрожит и стучит, работая в полную меру. В полную и сверхполную нагрузку! Страшные силы пробудили к жизни большевики! И никак нельзя ими не восхищаться! Во что превратилась старая Россия, времён Щедрина, Гоголя?

В могучую индустриальную Державу — с которой никто и никогда не сможет конкурировать! Эта Страна — дымит миллионами труб заводов и фабрик, которых даже счесть невозможно! И всё это партия! Это она вытянула наш народ из мировой войны, сделав его победителем и спасителем всего цивилизованного мира, это она выводит теперь нашу Страну на первое место! Здорово! Ничего не скажешь.

Не думай, Пекочка, что я говорю это в припадке патриотизма. Нет. Я потрясён тем, что вижу и видел за эти 10 лет! Какие успехи! Какие достижения! Надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Не удивительно, что все эти «делегации», которым показывают только одну стотысячную часть наших успехов — уезжают очарованные и покорённые из нашей страны и чуть не лишаются дара речи при осмотре её!

Трудно даже представить себе её будущее. Вот почему надо воспитывать детей в духе её величия, и я глубоко уверен, что они — дети, увидят её в таком расцвете, о котором никто даже мечтать не смеет. А нас уже не будет. И смешны, и глупы наши ворчания и недовольства бытом сейчас, когда куётся новый быт и новые формы жизни».

Меня, призналось, удивило, что Вертинского совсем не смущало то, что, – как сам же он многократно обрисовывал в других письмах, – вся эта огромная страна лежит в нищете, что, по его же словам, «везде разруха полная» (в особенности быт, отсутствие коммунальных удобств, продуктов в магазинах и ресторанах), что красивые туфельки доченькам нужно искать, доставать через знакомых, выбивать, — ибо нельзя в этой якобы восхищающей иностранцев державе просто пойти в магазин и купить всё необходимое. Он пишет, что эту страну ждёт великое будущее, и что их собственные невзгоды можно перетерпеть ради будущего детей, но…

Но раньше, находясь на Западе, Вертинский мог дать концерт с аншлагом перед эмигрантами в Париже или Нью-Йорке, забрать свои деньги (причём сразу и столько, сколько полагается, а не будучи обобранным Госконцертом (который, по признанию Л.В., причём со ссылкой на звезду советской балетной сцены – Майю Плисецкую, был «сущим исчадием ада»: «Самая свирепая сицилийская мафия покажется в сопоставлении с мафией Госконцерта институтом благородных девиц») и пойти в любой магазин, чтобы купить лучшие платья и туфельки для доченек. Оправдан ли был этот адский путь Союза к якобы виднеющемуся вдали «изобилию и светлому будущему»? И, главное, как так вышло, что Советский Союз, вся индустрия которого покоилась на костях замученных гулаговских зеков, получил восторженное моральное оправдание именно от Вертинского, автора знаменитой «баллады о юнкерах» («То, что я должен сказать» 1917 г.)? Сама Л.В. никак этот парадокс объясняет и даже не комментирует. В итоге создаётся впечатление, что А.Н. был до такой степени поглощён своим постэмигрантским успехом на бескрайних просторах СССР и своим привилегированным статусом, позволявшим при необходимости купить или «выбить» через знакомых необходимое, — от побрякушек до дачи, что полностью оторвался от «маленького советского человека» послевоенной поры, трагически балансировавшего между очередной волной массового голода и массовых репрессий.

Словом, «баллада о юнкерах» вместе с сопереживанием к загубленным миллионам людей, равно как и печальные эмигрантские шансоны, наполненные сочувствием к простому и экзистенциально одинокому человеку, осталась в прошлом. На смену пришли банальный конформизм и угодничество перед тираном — чего стоит панегирическая песня, посвящённая И.В. Сталину, которую, по слухам, даже сам вождь посчитал несуразно льстивой и хода ей не дал.

Конечно, можно было бы сказать, что, не переступив через своё прошлое, было бы немыслимо ни вернуться на родину — чего А.Н. хотелось больше всего, ни тем более вписаться в новую советскую реальность. Но… тут голос Л.В. снова проваливается в пустоту. Чего хотела она сама? Где она представляла себя? Что для неё, родившейся в грузинской семье и выросшей в Китае, было родиной? Обсуждала ли она с А.Н. возможность переезда из Шанхая не в СССР, а в США (в Европе тогда шла война, так что о переезде в любимый Вертинским Париж, очевидно, не могло быть и речи)? Ясно, что Л.В. ни старая Россия, ни тем паче СССР не могли быть родиной, пусть Л.В. и говорила по-русски. Родилась-то и выросла она в эмигрантской культурной среде, даже в мультикультурном пространстве, среди иных природных пейзажей и архитектуры.

Сама она пишет об этом бюрократически сухо, как будто составляет отчёт «наверх»:

«Война в России всколыхнула в нас, русских, любовь к Родине и тревогу о её судьбе. Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с Родиной в тяжёлый для неё час. Я тоже стала об этом мечтать. Он написал письмо Вячеславу Михайловичу Молотову. Просил простить его и пустить домой, в Россию, обещал служить Родине до конца своих дней. Письмо В. М. Молотову повёз из Шанхая в Москву посольский чиновник, сочувственно относившийся к Вертинскому. Через два месяца пришёл положительный ответ и визы Вертинскому, мне и моей маме».

Ключевое здесь, как можно заметить: «Я тоже стала об этом мечтать». Но о чём мечтала до того? На этот вопрос ответа нет…

Ничего Л.В. не рассказывает и о том, как незадолго перед тем удалось переубедить её маму, бывшую против брака Л.В. и А.Н., как не побоялись они с маленькой Марианной на руках возвращаться в страну, находящуюся в состоянии войны, почему остались в итоге в Москве, а не переехали в родной город Вертинского — Киев, про который А.Н. он очень тепло писал и говорил, что хочет жить именно там, где живут его детские воспоминания (и где в 2019 году, к 130-летию артиста, был поставлен памятник Вертинскому; в Москве, помимо надгробия, есть только памятная доска).

- Памятник А.Н. Вертинскому в Киеве. Борис Довгань. Фото Музея Одной улицы

Вопросов больше, чем ответов, и их уже не задать автору книги. Разве что её потомки решатся опубликовать полную переписку: ведь и письма самого А.Н. в книге даны разрозненно (одно письмо может быть октябрьское, а другое — уже июльское, хотя очевидно, что А.Н. в промежутке неоднократно отлучался на гастроли), так что некоторые сюжеты, начинаемые в отдельных письмах, оказываются оборванными, финал их неизвестен, — и эта отрывочность повествования не делает чтение более целостным и комфортным для читателя.

И так получилось, что даже фрагмент книги, который особенно зацепил меня, живущей сегодня неподалёку от описываемых прекрасных городских ландшафтов, лично, тоже оставил горькое послевкусие.

5 июня 1954 года, Ленинград:

«Погода тут холодная, даже гулять противно. Ветер. А город! Красавец такой, что с ума можно сойти. Да ещё начались белые ночи. Едешь, вот как вчера, на концерт в Парк ЦПКО — через Елагин мост на “Острова”, как он развернётся… панорамой Невы — ну, хоть плачь. Как вспомнишь, что его строил Пётр, что по нему гулял Пушкин и Блок. Что во время осады он гордо и спокойно умирал с таким достоинством, как умирает Наташа [двоюродная сестра Вертинского, — М.С.] теперь, не прося ни у кого помощи и не принимая её… и всю его многострадальную историю, и великих зодчих его Монферана [так в письме, — М.С.], Росси, Фальконе… и парады на площадях и названия улиц: “Конно-Гвардейский бульвар” (теперь “Кировский”) и пр. Глядит он на тебя ослепшими окнами дворцов и музеев в эти белые незрячие ночи… и рвёт тебе сердце. Это уже город-мавзолей. Памятник прошлого! А четыре миллиона “посторонних” людей не петербуржцев — как черви копошатся в его трупе! Вот она жизнь! Как детская рубашка, коротка и засрана — как говорит немецкая поговорка. “Блистательный Санкт-Петербург!”». 1954 год — а цитата всё ещё актуальна, более того, актуальна как никогда…

В финале книги читателю предлагается познакомиться с послесловием наследников А.Н. и Л.В.: их дочерей, внука Степана и внучек Александры и Дарьи. Не знаю, к кому обращены их слова. Степан оправдывается за блат, данный ему от рождения, и говорит, как важно заниматься любимым делом, например, — как сам он, — открывать рестораны. Александра скромно рассказывает о Париже, о любимой Венеции, о выставках своих картин в Швейцарии и о регулярных летних отпусках в Италии. Только Дарья пишет не о себе и не для себя, а раскрывает чуть больше семейных историй, связанных в том числе с дедушкой Вертинским, — ведь именно это интереснее всего читателю.

- Анастасия и Марианна Вертинские

Марианна и Анастасия перечисляют через запятую фильмы и спектакли, в которых они принимали участие, как будто задались целью просто отметить все их на память, высказать благодарность и восхищение своим режиссёрам — это всё хорошо, но интересно, скорее, читателю из их фан-группы, а не тому, который заинтересовался историей любви их родителей. Рассказы потомков Вертинского, на мой взгляд, лишний раз отсылают к известной поговорке о «детях гениев»…

- Доченьки

Вот, к примеру, Александра Вертинская пишет: «Что касается творчества, возможно, мне не хватает амбиций. Но, во-первых, я человек спонтанный и слушаю только себя, а во-вторых, я слишком люблю жизнь, своих близких и не хочу запираться в мастерской», — но зачем тогда позиционировать себя как художницу? Просто, чтобы «не выбиться из семейного артистического формата»?

- Александра Вертинская (дочь Марианны Вертинской) и её картины

Мне сложно представить, что Леонардо да Винчи или Рембрандт, да и вообще любой увлечённый своим делом художник сказали бы: «Не хочу запираться в своей мастерской». Для художника мастерская — не место заточения, а пространство максимальной свободы, как для учёного — лаборатория, архив или письменный стол… Так мне, по крайней мере, всегда казалось.

Правда, чуть дальше Александра как бы оправдывается: «Хотя на пару месяцев на необитаемый остров я бы отъехала — и работала, работала…», но только в это уже не особо верится: «на пару месяцев»… А в остальные десять что делать?

Сам Вертинский, к слову, свою работу «тюрьмой» или «каторгой» не считал, хотя и трудился на износ. Он просто выступал, не переставая, — и провёл в гастрольных разъездах полжизни…

И вот ещё от Александры: «Хорошо, что фамилия Вертинского продолжается, и на всех нас лежит тень, отголосок деда, это даёт желание быть на уровне. Творческие династии обязывают, но и обеспечивают плодотворность. Например, в династии нидерландских живописцев Босхов было семь поколений».

Да, и у Баха тоже были дети-композиторы. Но мир знает только одного Босха — Иеронима, и только одного Баха – Иоганна Себастьяна. Как и одного Вертинского. На его жене и его потомках действительно лежит тень, — но не более того.

Какой толк от того, что его фамилия бесславно продолжается? Не знаю. Все эти слова мне показались попыткой оправдаться за свою «блатную привилегированность», но по-настоящему талантливый человек, уверен, обошёлся бы и без этого.

Одним словом, грустная вышла «птичья песня» о не очень счастливой, как мне показалось, любви. Александра Вертинского — к своей жене и своим дочерям. И Лидии Вертинской и её с А.Н. потомков — к себе самим.

Марта Сюткина