В KGallery (набережная Фонтанки, 24) представлен выставочный проект «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» – еврейские художники Петербурга. 150 картин, рисунков, скульптур 34 авторов из музеев и частных коллекций созданы в последние полтора века.

Валерий Дымшиц, куратор выставки:

– В основе проекта лежат две очень простых мысли. Первая – мы репрезентируем еврейское искусство, под которым я понимаю художественное высказывание на тему еврейской памяти, культуры, народного искусства в самом широком смысле этого слова. Происхождения художников нас волнует существенно меньше, мы не советский отдел кадров, у нас другие задачи.

И второй момент. Мы хотим, чтобы эти люди были связаны с Петербургом, Петроградом, Ленинградом и опять с Петербургом. Кто-то здесь учился, кто-то здесь какое-то время работал, кто-то провел здесь большую часть жизни или, может быть, всю жизнь. Но так или иначе в их творчестве, в их жизни был петербургский период.

Марк Шагал, прямо скажем, не очень петербургский художник, но все-таки он здесь учился четыре года.

Почему важен момент проживания в Петербурге. Мало ли кто и зачем жил в этом городе. Потому что одна из сверхзадач этой выставки – заявить о том, что петербургские еврейские художники может быть, не школа, не направление, но некая цепь поколений, связанных неформальными отношениями ученичества и взаимопомощи. Антокольский – Аскназий – Маймон – Шагал – Юдовин – Гоберман – Гершов – Каплан. Двойная идентичность, и петербургская, и еврейская, была для всех важна.

В галерее художник Валерий Полуновский создал несколько пространств – «Местечко», «Семейный альбом», «Еврейский театр рабочей молодежи (ЕвТРАМ)», «Художник как читатель (иллюстрации)», «Дом молитвы», «Райский сад (кладбище)».

.

Выбор куратора с его комментариями

Анатолий Каплан. «Углубление канала Грибоедова» из серии «Восстановление Ленинграда». Литография. 1955-1956.

Анатолий Каплан. У памятника Ленину» Литография. 1950-1953.

Анатолий Каплан. «Заколдованный портной». Литография. 1958.

Художник вернулся из эвакуации в Ленинград в 1944 году, сделал серию потрясающих литографий, связанных с восстановлением города. И, что называется, проснулся знаменитым.

В результате Каплана ни с того, ни с сего в 1946 году назначили главным художником Ленинградского завода художественного стекла. Не то чтобы он до этого занимался художественным стеклом, но, что называется, вот хороший человек, хороший художник. Он что-то честно ваял по части художественного стекла, а в 1950-м году по известным причинам его поперли: шла борьба с безродными космополитами. Каплан остался без работы, без средств существования и без, вообще говоря, очевидных перспектив, если не считать перспективы ареста и посадки. И он впал в некоторое безумие от ужаса, от паники. Вообще был человек робкий, нервный и решил, что должен понравиться срочно советской власти. Чтобы она его полюбила, простила и не обижала. И он сделал серию цветных литографий, которая называлась «Революционные памятники Ленинграда». Она никогда не выставлялась при жизни художника, потому что очень скоро поменялся, к счастью, политический климат.

Это памятник Ленину у Финляндского вокзала. Вокруг- Музей Ленина, Таврический дворец, Смольный, Музей революции. Очень мастеровитая реалистическая, хорошая, в высшей степени профессиональная литография. Но «клейма» заключены в очень в изображения странных рамок. Полное ощущение, что они были выпилены из фанеры и продаются на базаре. Такой скверный кустарный образец, как оформляют, ну я не знаю, в глухомани фотографии.

Все это положено на обои лилового цвета, по которым «сыпятся» золотые серпы и молоты. То есть, что-то совершенно невозможное. И наконец, вишенка на торте: перед памятником Ленину стоит бородатый хасид в шляпе, куча детей мал-мала меньше и беременная женщина с ребенком на руках. То есть, непонятно откуда несуществующие в Советском Союзе ортодоксальные евреи пришли поклониться вождю мировой революции. Что это все должно было значить? На этот вопрос нет никакого разумного ответа, кроме некоего ужаса и безумия.

Но эти ходы, которые были найдены Капланом в этой безумной серии, которая не тиражировалась, не выставлялась и была обнаружена только в архиве художника, стали основой для его позднейших прославленных серий «Заколдованной портной», «Песнь песней». Речь о принципе компоновки, когда литография вставляется в фольклорную кустарную раму, и все это помещается на какие-то такие странные мещанского свойства обои.

Соломон Юдовин. Эскиз декорации к спектаклю «Рекрутский набор». 1936.

В Ленинграде, в отличие от многих других крупных городов СССР, не было еврейских издательств и не было еврейского театра. Многих художников кормили именно они. Единственный еврейский театр в Ленинграде был самодеятельным, он назывался ЕвТРАМ. Такая «Синяя Блуза» на идише. Юдовин там работал.

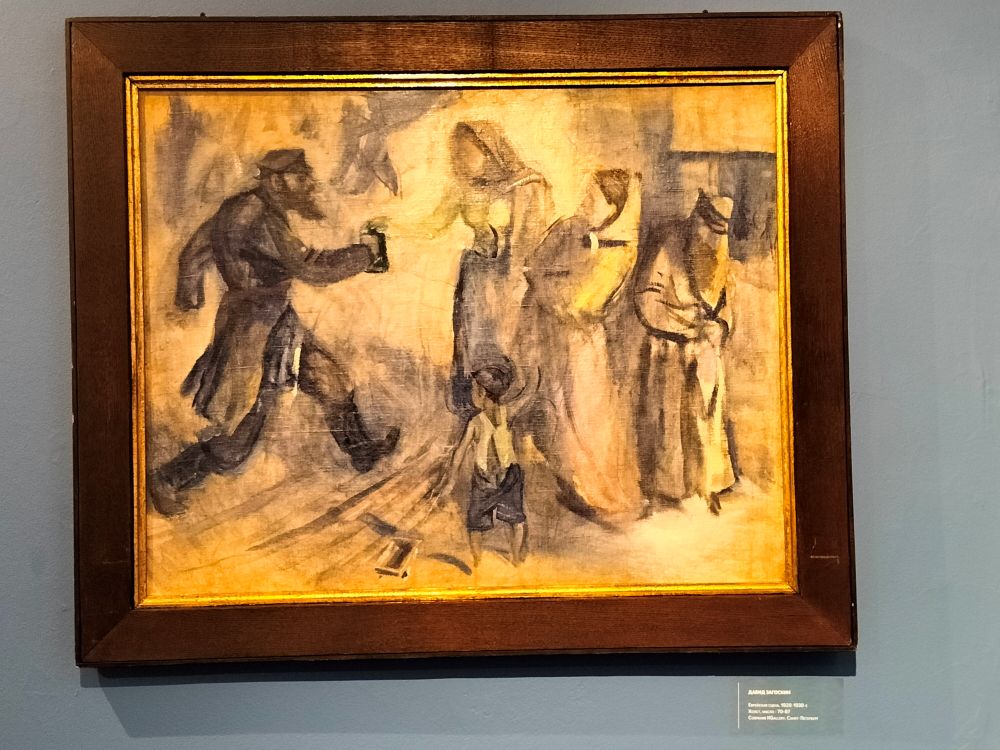

Давид Загоскин. «Еврейская сцена». 1920-е – 1930-е. Холст, масло.

Художник погиб в блокаду совсем не старым человеком и немного его работ сохранилось. Эта одна из самых лучших. Похороны. На заднем плане на носилках несут умершего. «Шамес», служка синагогальный, бежит вдоль похоронной процессии и собирает пожертвования на бедных.

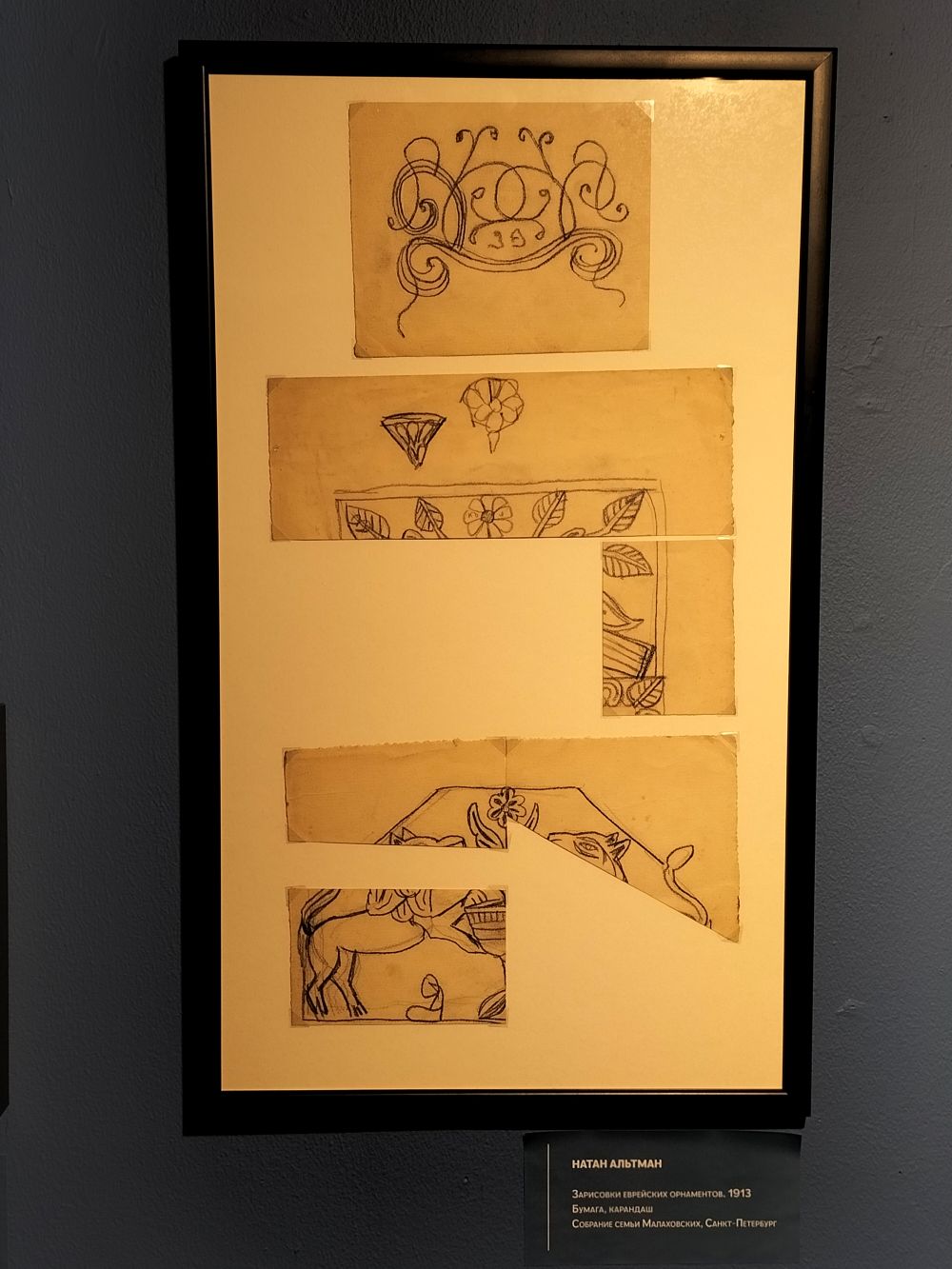

Натан Альтман. Зарисовки еврейских орнаментов. 1913.

Эскиз обложки журнала «Judaica». 1915

Мы видим, что мотив надгробной стелы воспроизведен в полноте. такое. В 1913 году издательство «Брокгауз и Ефрон» выпустило многотомную еврейскую энциклопедию. Это было образцовое издание, сейчас ей люди пользуются. Все страшно вдохновились, что решили издавать специальный научный журнал с красивым названием. Но тут некстати случилась мировая война, Брокгауз оказался в Берлине, Ефрон в Петербурге, издательство развалилось, журнала никакого не получилось, но Альтман успел нарисовать обложку для него.

Он берет фольклорный мотив и вставляет в середину очень выразительную цитату из «Книги Притчей Соломоновых» ну, что-то вроде того, что пей воду из своего источника и утоляй жажду из своего колодца. Я так примерно перевожу, а смысл этого высказывания заключается в том, что, ну, попросту говоря, мужчине не следует ходить налево, надо утешаться собственной женой. Но в данном контексте это означает, что еврейские интеллектуалы должны разрабатывать свои собственные национальные сюжеты, а не ходить налево, занимаясь античностью или европейским Средневековьем.

.

Выбор Города 812 без комментариев

Михаил Карасик. «Жертвоприношение Аврама». Литография. 1991.

Выставка открыта по 14 сентября.

Борис Вадимов