Как известно, личные архивы Бродского засекречены, согласно его воле, до 2045 года. Но редакции “Города 812” – методом дистанционного аналитического прозрения, особенно обострившегося в условиях пандемийной самоизоляции – удалось, не выходя из комнаты, сделать важное литературоведческое открытие.

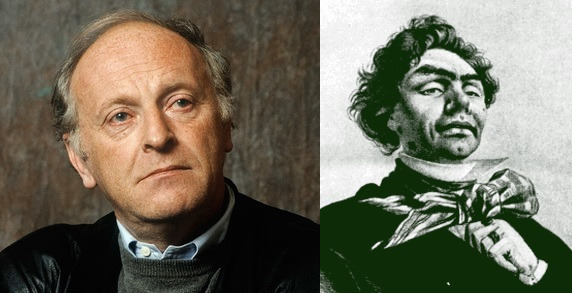

Согласно нашей карантинной гипотезе, поэзия Иосифа Броского – не что иное, как неопубликованные в свое время, но сохранившиеся в знаменитой папке “d’inachevé” («из не оконченного») черновые – но от этого ничуть не менее прекрасные – варианты виршей великого мыслителя и рифмослагателя позапрошлого столетия.

Публикуем два из найденных нами шедевров, скромно посвящая их надвигающемуся юбилею Нобелевского лауреата.

Благодарность, или Мой портрет

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.

Когда в толпе ты встретишь человека,

Который наг (Вариант: «На коем фрак»);

Чей лоб мрачней туманного Казбека,

Неровен шаг;

С высоты ледника я озирал полмира,

трижды тонул, дважды бывал распорот.

…Кого власы подъяты в беспорядке;

Кто, вопия,

Всегда дрожит в нервическом припадке,-

Знай: это я!

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

…Кого язвят со злостью вечно новой,

Из рода в род;

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя что сызнова входит в моду,

С кого толпа венец его лавровый

Безумно рвет;

сеял рожь, покрывал черной толью гумна

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

перешел на шепот. Теперь мне сорок.

…Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,-

Знай: это я!..

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

…В моих устах спокойная улыбка,

В груди — змея!

Иосиф Бродский. Благодарность

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,

жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,

трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город.

Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя что сызнова входит в моду,

сеял рожь, покрывал черной толью гумна

и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,

жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;

перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность

Козьма Прутков. Мой портрет

Когда в толпе ты встретишь человека,

Который наг*; (Вариант: «На коем фрак». Прим. К.Пруткова).

Чей лоб мрачней туманного Казбека,

Неровен шаг;

Кого власы подъяты в беспорядке;

Кто, вопия,

Всегда дрожит в нервическом припадке,-

Знай: это я!

Кого язвят со злостью вечно новой,

Из рода в род;

С кого толпа венец его лавровый

Безумно рвет;

Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,-

Знай: это я!..

В моих устах спокойная улыбка,

В груди — змея!

Письмо древнему римскому другу

Нынче ветрено и волны с перехлёстом.

Я лежу, протёкши чреслом, на подруге.

И хотя была здесь раньше рифма: «Постум» –

Мне плевать. Я – Аццкий центр в Девятом Круге…

Ад морозит до известного предела:

Ноль по Кельвину – и всё! Конец интриги.

Богу нет до нас давно, похоже, дела.

Бросил в бездну нас, как ржавые вериги…

Посылаю, Постум, (всё же ты пробрался!)

Эти книги – что сильней Гуно и Гёте.

Я их бережно читал, порой смеялся

Со своими чудо-рифмами в полёте

Вкруг светильника ума крылами бился…

Сукин сын ли я? Ответь, мне, право, лестно…

Я немножко даже в автора влюбился, –

На Олимпе нам вдвоем совсем не тесно…

Или всё же на Парнасе? Где же, Постум,

Нам достойнее купаться в эмпиреях?

Иль кружиться? Да скажи мне, Постум, просто –

Боги ль мы ещё в моих Гипербореях!..

Но вернёмся к данной теме. Вот барыга.

Помер, значит. Да и хрен с ним. Вот военный…

До чего же это гемор охуенный –

Мертвецов считать! Что кислая отрыга!..

.

Только должен! Ибо призван, стиснув скуку,

Пестом слова истолочь земли причуды.

Парадоксам протянуть по дружбе руку

И рассыпать громких перлов изумруды…

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,

Но съедобней, чем журавль и чем синица!

Если выпало в Задрищенске родиться,

Не забудь, что есть ещё Нью-Йорк и Ницца!..

Лебезить не нужно, трусить, торопиться.

Помни главное – успеть пожить на Юге!

Говоришь, что все удачники – ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца!

Да, чуть было не забыл, ау, гетера,

Как ты там внизу? Ещё не околела?

Что? Сестерций с покрывающего тела?!

Ахаха! Что есть любовь? Фантом, химера…

Вот прошли мы этот путь до половины.

Где же лес, который Сумрачным зовётся?

Вкруг – всё те ж бесцветные картины,

И рабы с кошёлками – и хрен кто улыбнётся!

Был в бистро. Сейчас вожусь с больным желудком.

Разыщу бумаги лист – подам шерифу…

День, ты знаешь, мой расписан по минуткам,

Что бывает не успеть закончить рифму!

Скоро, Постум, друг твой, любящий служенье,

Пустит в дом к себе на службу Аполлона,

Что слегка поднаторел в стихосложенье,

Но нуждается в руке Пигмалиона!

Понт шумит в висках, в ушах, в листах тетради.

Мир в смущении застыл – немой, уродский.

На рассохшейся скамейке лысый дядя

Чертит ножичком: «Здесь был Иосиф Бродский».

Даниил Коцюбинский