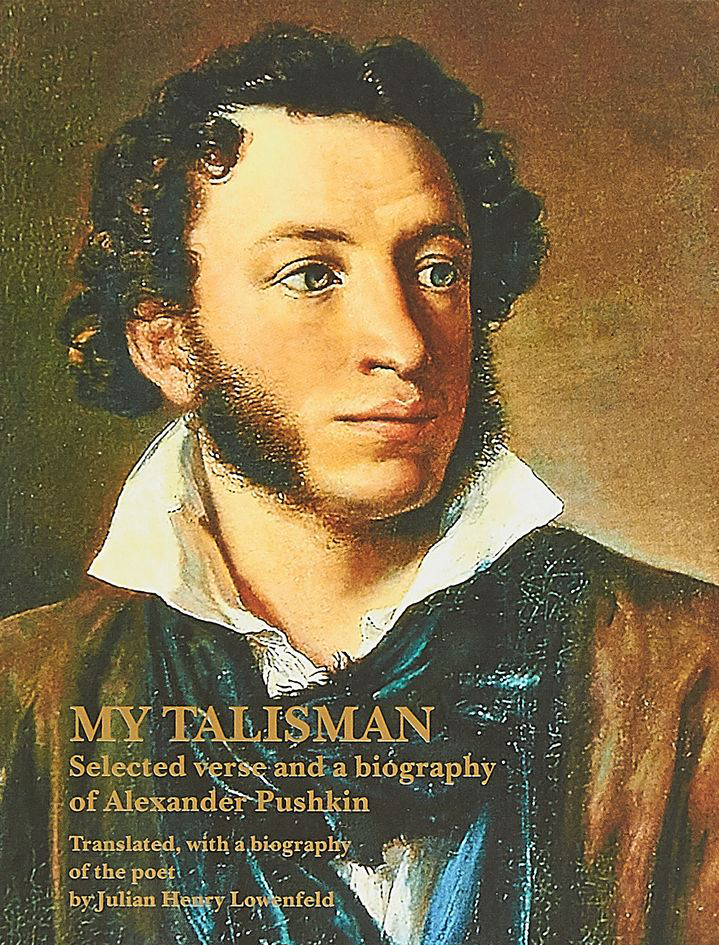

Адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд – один из самых известных переводчиков Пушкина на английский. Мы поговорили с ним о Пушкине, русском языке и о том, как воспринимают Россию в Америке и Америку в России.

– Как так получилось, что вы, будучи юристом, начали переводить русскую литературу?

– На самом деле примерно с шести лет я начал писать стихи, но в моей семье все были адвокатами: папа, дедушка, дядя, сестра. Поэтому то, что я должен стать адвокатом, было решено. И я стал адвокатом – потому что спорить не люблю. Отцу ведь в принципе невозможно было сказать о том, что я хочу стать поэтом. А тем временем поэт – это диагноз. Это ропот внутренний, душевный. Мой папа, кроме того, был работником Госдепа, занимал должность заместителя госсекретаря США. А это, на секундочку, было время холодной войны, так что в нашем доме по-русски никто не говорил и говорить не собирался. И вот на 2 курсе в Гарварде я услышал русскую речь. Как сейчас помню, это была песня Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона». Я был очарован. «Что это за язык?» – поинтересовался я. И мне ответили: «Русский». Именно в тот момент я пообещал себе обязательно выучить этот язык. Я увлекся, а когда я увлекаюсь, меня невозможно остановить. До этого уже знал немецкий, французский, испанский, латынь.

– Одним словом, ничто не предвещало?

– Не совсем. В моей жизни прослеживается цепочка закономерностей, которая все-таки глубоко связывает меня с русской литературой.

Мой прадедушка, Рафаэль Лёвенфельд, перевел все произведения Льва Николаевича Толстого с русского языка на немецкий, даже те, которые были запрещены в России, и написал первую биографию писателя, которая называется «Разговоры о Толстом с Толстым». Прадедушка был основателем Шиллеровского театра в Берлине. Здесь состоялась мировая премьера «Власти тьмы» Толстого. Так получилось, что в доме Лёвенфельдов в Берлине после революции снимала комнаты и жила семья Набоковых.

– Значит, у вас немецкие корни?

– По отцовской линии – да. Прадедушка и дедушка жили в Берлине. Там же родился и мой отец. Но потом Гитлер пришел к власти, началась война. Они эмигрировали в Америку из фашистской Германии в 1939 году. Наша фамилия по-немецки звучит как Лёвенфельд, но когда миграционный офицер написал в паспорте Лоуэнфельд, дедушка не спешил его поправлять. Они стали беженцами из-за преследования евреев. Несмотря на то что папе было всего девять, он успел увидеть ужасы войны. Многие тогда не могли получить визу. Бабушка потеряла отца, сестру, всех племянниц и племянников. Они попали в Освенцим и не выжили.

– А ваша мама какой национальности?

– Моя мать кубинка. Она искусствовед и гитаристка. C отцом они познакомились в Америке. На тот момент она встречалась с лучшим другом папы, но папе, очевидно, она нравилась больше, чем другу.

– Какие-то еще связи с русской литературой были?

– Я дружил с дочерью Маяковского, которая жила в Нью-Йорке. В тот период, когда Владимир Маяковский писал стихотворение «Бруклинский мост», у него был роман с русской эмигранткой, проживавшей в Нью-Йорке. Патриция родилась спустя девять месяцев. Только через двадцать лет мама рассказала ей о том, что ее отец – великий русский поэт Маяковский. Патриция не знала русского, потому что ее мать боялась говорить на родном языке, как и многие эмигранты. Мой отец тоже не хотел, чтобы я знал немецкий. Я заставлял бабушку и дедушку учить меня языку. Отказывался общаться, пока они не начинали это делать по-немецки. В Америке это очень часто встречалось – забыть Старый Свет и жить в Новом.

– Когда вы начали учить русский язык во время холодной войны, как относились к этому ваши родители?

– Жутко. Они недоумевали и спрашивали, зачем мне это нужно. Задавали вопрос, не хочу ли я стать шпионом и работать в ЦРУ. И когда я отвечал «нет», cнова возвращались к вопросу, зачем тогда мне русский язык. Так спрашивали все, кто меня знал, не только родители. Ну что тут ответишь? Это как все в жизни. Ну хорошо, а любовь тогда для чего? Не нужно все время думать потребительски. Я тогда и сам не знал, зачем мне русский.

– Говорят, что русский достаточно труден для иностранца. Тяжело было при изучении?

– Я никогда не изучал язык, потому что я в принципе против изучения языка. Я люблю русский язык. Вот и все. Когда любишь, не будешь считать, сколько часов уделяешь иностранному языку.

– Переводить Пушкина вы не сразу собрались?

– Я узнал о Пушкине только в университете, потому что у нас его переводы были крайне скудными и школьная программа его не включала. Естественно, нам дают «Войну и мир», «Преступление и наказание» и, может быть, иногда «Вишневый сад». Причем нам очень сложно понять, почему «Вишневый сад» – комедия. Что там смешного? Пьеса завершается настоящей катастрофой – сад вырубается, Фирс умирает, все уехали, а Варя осталась с разбитым сердцем. Как-то не до смеха.

– И когда вы добрались до солнца нашей поэзии?

– Когда я начал учить русский, нам дали фонетику, какие-то диалоги – знаете, как это обычно бывает при изучении иностранных языков? Но мне не нравилось. Это было не то, о чем я мечтал, когда услышал стихотворение Окуджавы. Я даже подумывал бросить изучение, но учительница решила поинтересоваться, что же я люблю. Я рассказал о поэзии. Она несколько скептически к этому моему заявлению отнеслась, сказала, что я пока не готов воспринимать поэтические тексты, но, тем не менее, предложила прочесть Пушкина. А вот это мне как раз очень понравилось! На радостях я даже осилил «Пиковую даму», которую только на 3 курсе проходят. Дальше последовали «Повести Белкина». Я всегда любил поэзию и читал Шекспира, Уитмена, Байрона, но русская поэзия стала таким открытием лично для меня!

Благодаря русскому языку и Пушкину я снова начал писать стихи! Спустя столько лет! Мне было больше двадцати. Оледенелые чувства ожили. Русский язык очень чувственный. Я рекомендую всем, кто хочет научиться писать стихи, выучить иностранный язык и переводить поэзию. Это позволяет погрузиться в эмоциональное состояние другого человека и каким-то образом раскрепостить собственное.

Переводить Пушкина я начал, когда уже лет 10–11 занимался русским. Произошло это после того, как я сходил на фильм «Евгений Онегин», который показывали в честь двухсотлетия Пушкина. Снято красиво. И все бы хорошо, но только это был Пушкин без Пушкина, без поэзии. Это было так жалко. Тогда были кое-какие переводы Пушкина, но это было так плохо и бледно сделано, что я и подумал взяться за перевод.

Моя учительница Надежда Семеновна Брагинская, которая, к слову, была родом из Петербурга, когда услышала, выразилась однозначно: «Ни в коем случае. Кто ты такой, чтобы замахиваться на Пушкина?» Она работала в музее на Мойке, 12, была знакома с академиком Лихачевым, была очень известным, авторитетным человеком.

– Но вы не послушались совета?

– Да. Я стал, хотя и не люблю этого слова, пушкинистом. Я тоже работал здесь, в Санкт-Петербурге, в Пушкинском Доме. Вообще-то Пушкин зовет дальше, дальше. Говорит: иди со мной. Хочется еще больше знать, углубляться. Пушкин бездонен. Это Эверест. Его поэзия такая легкая и простая, но на самом деле это как у Моцарта – только кажется, что легко, а на самом деле требует виртуозности. Сейчас благодаря тому, что я начал переводить произведения Александра Сергеевича, о нем большее количество американцев узнало, раньше он был практически неизвестен. В Англии тоже появился переводчик.

А ведь Пушкин, как мне кажется, наиболее близок национальному характеру американцев: он жизнерадостный, живой, у него африканская кровь и вообще 6 кровей намешано.

– При переводе вам попадались русские слова, которые были непонятны американцам?

– Естественно, были какие-то моменты. Вот, например, нужно было смотреть в словаре, что такое форточка. У нас их нет!

– В какой момент вы окончательно отказались от юриспруденции и сказали себе: я поэт и переводчик?

– Честно признаюсь, я не отказался до сих пор. Это процесс для меня. И переговоры с самим собой. И, нужно сказать, что Александр Сергеевич мне в этом помогает. Простите, хладные науки! Простите, игры первых лет! Я изменился, я поэт… Надеюсь, что мой путь в русской литературе будет продолжаться всю жизнь.

– Какие процессы вы ведете в качестве адвоката?

– Я стал в итоге судебным юристом. Кстати, на этом поприще мне тоже русский язык пригодился. Я был адвокатом Чебурашки, защищал его от пиратов. Их знаете сколько развелось по всему миру и как они покушались на маленького беззащитного Чебурашку! Очень много было дел. Попутно мне еще и удалось перевести многие русские мультфильмы. Например, «Снежную королеву».

– Помните свой первый визит в Россию?

– Я приехал в Россию, точнее в Советский Союз, после того как Горбачев и Рейган подписали много разных договоров в Рейкьявике, в том числе о международном обмене и стажировке студентов. И я вошел в число тех, кого избрали для этого визита. Первую группу, состоявшую из совсем элитарных студентов, отправили в Москву, а вторую, в которую я и вошел, из-за того что был шалопаем, – в Питер. Поэтому мое первое знакомство с Россией произошло в Санкт-Петербурге. Этот город – моя любовь, обожаю его и чувствую себя немножко питерцем. Петербург для меня состоит из камня, воды и воздуха. Мне очень набережные нравятся. Хотя сейчас, когда приезжаю в Россию, большую часть времени провожу в Москве, и Москву тоже люблю. И вообще эту вражду давнишнюю между Петербургом и Москвой не принимаю. Хотя это, наверное, как противостояние между Нью-Йорком и Бостоном. Это чудесные города, жители которых тоже почему-то друг друга недолюбливают. Выбирать, какой город мне нравится больше, не буду. Между прочим, Пушкин все время скитался между Санкт-Петербургом и Москвой. И с одной стороны – «Люблю тебя, Петра творенье», но с другой стороны – «Ох этот свинский Петербург». То же самое и с Москвой.

– В свою первую поездку что вас у нас удивило?

– Я приехал на поезде из Финляндии в Выборг. Это еще Советский Союз был. Нас дико пугали, говорили о том, что там полный ГУЛАГ. Мы, наверное, ожидали увидеть что-то похожее на современную Северную Корею. Нам давали бесконечные инструкции соблюдать все правила, ни в коем случае ни шага в сторону, ни с кем не разговаривать, чтобы не рисковать. Прибыли. Смотрю – а на пограничной зоне висит табличка с надписью «Курить запрещено», и тут же рядом стоит пограничник и курит. Я сразу понял, что не все так просто тут у вас в России.

А потом мы заселились, и я вышел погулять. Стояли потрясающие теплые сентябрьские дни. Красота! Я бродил-бродил и каким-то образом добрался до площади Искусств – и стою счастливый. Но я не знал о том, что в то время это было место встречи лиц нетрадиционной ориентации. Ко мне подходит милиционер и говорит: «Что ж вы, товарищ, бесцельно шатаетесь? Предъявите паспорт». Я показал. Он отстал тогда.

А потом подходит ко мне молодой парень и говорит: «Третьим будешь». В то время бутылка водки стоила 3 рубля. Это были деньги. «Третьим будешь» означало дать рубль. Я не знал, что это такое, и дал. Парень представился Олегом и позвал меня куда-то. Я пошел непонятно с кем непонятно куда. Абсолютное нарушение всех правил и инструкций, которые нам давали! И вот я проснулся где-то на чердаке какой-то художественной коммуны. Там какие-то художники, музыканты. Ну, мы с ними выпили, закусили.

– Это называется «умом Россию не понять».

– О да! У меня случалась масса подобных историй. И в первой, и во второй и в последующих поездках!

Вот, например, эта. Нас отвезли на Север – посмотреть Карелию: Петрозаводск и Кижи. И там, непонятно почему, решили нам, американцам, устроить лекцию о международном положении. Я такие лекции не слушаю дома, а тут тем более не хотелось. Я не люблю политику абсолютно, поэтому пошел погулять по Петрозаводску и заодно попрактиковать язык. Подхожу к встречному, очень гордый тем, что произношу такую трудную и длинную фразу: «Скажите, пожалуйста, какие достопримечательности есть у вас в городе?» Человек смотрит на меня и говорит: «Иди ты в баню!»

Я подумал, что он мне дал совет сходить в баню, и пошел искать, спрашивать у людей, где она находится. Подсказали, прихожу. Все смеются. Не могу понять, в чем дело. Тогда мне объяснили, что такое идти в баню. Я тоже посмеялся. Такой «ежик в тумане» по жизни.

– Какие из стереотипов о русских подтвердились?

– Какие из стереотипов о русских подтвердились?

– Я так не люблю стереотипы! Нам внушали, что все русские пьяницы, ленивые, тупые, жестокие, что нужно бояться и отчуждаться. Это абсолютно не так. А какой смысл тогда было ехать в Россию и ожидать чего-то ужасного – медведей на улицах и пьяных мужчин в шапках-ушанках с балалайкой в руках? Я не слушал все это.

– Отношение родителей, семьи к тому, чем занимаетесь, изменилось?

– Я перевел и поставил на сцене на Бродвее «Маленькие трагедии» Пушкина. Это был мой режиссерский дебют. Я уволил предыдущего режиссера, потому что он хотел превратить все в какой-то стриптиз. Он был из России, и «Маленькие трагедии» были ему хорошо знакомы, поэтому он хотел сделать альтернативу классической постановке, включив туда каких-то проституток, наркоманов и черт знает что. Я считаю, что очень важно, чтобы режиссер был зеркалом автора. Сейчас зачастую сама пьеса не ставится ни во что, хотя якобы мы идем смотреть Чехова или Гоголя. А на самом деле мы идем на Додина или на Могучего. При всем уважении, я бы лучше пошел на Шекспира, на Чехова и на Пушкина. И мне кажетcя, что режиссер будет успешен, когда он не мешает гению писателя общаться напрямую с публикой.

Поэтому я сказал этому режиссеру: «Дай-ка сначала люди впервые ознакомятся с текстом!» Это же была мировая премьера на английском языке. Я сам сыграл Сальери. Не собирался, но так получилось.

Эту постановку увидел мой отец. Он, который всегда был против, пришел, и я заметил, что он вытирает слезы! После этого отношение изменилось. Как ни странно, если хотите близости с родителями, не делайте так, как велено. Они будут гордиться, когда ты делаешь то, что в твоем сердце, когда ты находишь себя. На самом деле родители хотят видеть счастливого, самостоятельного, успешного и взрослого ребенка.

– Что кроме Пушкина переводите?

– Я сам пишу стихи на английском и на русском, перевожу Лермонтова, Тургенева, Фета, Тютчева, Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, Маяковкого, Есенина.

У меня еще большие планы! Хочу еще писать пьесы и ставить их как режиссер. Хочется создавать красоту, от которой людям будет хорошо на душе. Мы должны даже за смерть быть благодарны, потому что это напоминает нам, как нужно жить. И я, зная об этом, каждое утро просыпаюсь и благодарю бога за еще один день, в котором я могу радовать людей. Знаю уже восемь иностранных языков. Я до сих пор занимаюсь русским. Каждый день выучиваю новое слово. Пополняю словарный запас.

– Неужели есть еще слова, которых вы не знаете?

– Конечно! И очень много.

– По-моему, вы уже знаете русский язык лучше, чем многие русские.

– Вероятно, я знаю русский лучше, чем многие русские, но это ничего не значит, потому что многие русские знают родной язык очень плохо. Но и среди американцев и англичан достаточно тех, кто очень плохо знает английский. Увы и ах. Какой словарный запас у рядового ленивого человека, сидящего у зомби-ящика? 2 тысячи слов, а может, 3–5 тысяч? Русские думают, что читали Пушкина, но им его еще читать и читать, впитывать и впитывать, потому что это такая глубина и бездонность!

Вы знаете, я как-то раз поехал на электричке в Комарово, к могиле Анны Ахматовой. Выхожу, а там пьяные моряки курят. Я немножко разволновался и даже забыл купленные цветы в поезде. Вышел, иду и спрашиваю, как пройти к Ахматовой. А мне отвечают: «Такая у нас не живет». И ведь у многих спросил, и очень многие не знали, кто это такая. Когда мне в итоге подсказали и я нашел, вы представляете, там стояли какие-то пожилые женщины и, не понимая, где находятся, курили над могилой великого русского поэта. Не могу понять, как в принципе можно курить на кладбище, но вот это уж очень обидно!

– А как вы относитесь к англоязычным заимствованиям в русском языке?

– Жуть. Звучит странно, но что делать. Иногда совсем не понимаешь, что это за слово. А оказывается – наше, английское. Встречаются такие странные фразы типа «cервисное обслуживание гарантируется». Такое масло масленое получается.

– В Америке существует большое количество стереотипов о России?

– Увы, это так. Но ведь, согласитесь, есть ужасное количество стереотипов и об Америке тоже! Что мы все какие-то дикари, которые ничего не знают, только бургеры едят. Это то же самое, что и стереотипы о медведях, которые бродят по Тверской и по Невскому.

– Вы как-то разубеждаете людей?

– Разубеждаю, еще как. Еще есть стереотип, наверное, о том, что Россия страна несвободы и тоталитаризма. У нас прямо каждый вечер можно включить телеканал, где сатирики беспощадно издеваются над Трампом, а в России этого нет. У нас две партии, которые резко не согласны друг с другом, а у вас этого нет. Но в России есть эмоциональная свобода. И ее здесь больше, чем в Америке, где торжествует корпоративная жизнь. Мы немножко зажатые, запрограммированные. В Америке есть процедура ко всему: есть общепринятый способ отдохнуть, общепринятый способ работать. Так сказать, менеджмента больше в Америке. У меня всякое случалось в России – и хорошее, и плохое, но здесь всегда существует некая непредсказуемость.

Конечно, сейчас и в России этой эмоциональной свободы немножко меньше становится, потому что весь мир американизируется. И в этом есть как плюсы вроде хорошего сервиса, удобства, так и минусы, которые выражаются в том, что русский язык становится скуднее.

– У вас не было мыслей переехать в Россию?

– Я уже фактически переехал. Живу на две страны. Я очень люблю Петербург. Может быть, буду здесь жить. Россия для меня очень родная страна, я чувствую себя здесь как дома. Интересно, что когда бываю в Англии, несмотря на то что везде говорят на моем родном языке, я, тем не менее, чувствую себя иностранцем, а в России такого нет. Можно много сказать положительного и отрицательного о России, но одно я могу с уверенностью отметить: мне здесь никогда не бывает скучно!

Наталья Орехова

Благодарим поэта Владислава Маленко за помощь в организации интервью.