Всё меньше среди нас тех, кто не просто помнит войну, но кто прошёл её от начала до конца. И тем ценнее голос каждого из них. Эти люди дают нам уникальный шанс не только узнать правду о том времени, которое всё плотнее зарастает бурьяном пропагандистских фальшивок и мемориального фейка, но как бы самим оказаться в той страшной эпохе, из которой – хотим мы этого или нет – все мы так или иначе родом.

Елена Алексеевна Мамикова родилась 30 мая 1924 года в Ленинграде, в семье рабочих. Её мама, Ксения Ивановна, до войны работала укладчицей папирос на табачной фабрике им. М.С. Урицкого. Отец, Алексей Иванович, был рабочим на Ленинградском металлическом заводе им. И.В. Сталина. Семья жила на Петроградской стороне – сперва на Петровском острове, в доме без удобств, а после того, как он пошёл под снос, – в двухкомнатной квартире в красивом флигеле – домике для слуг бывшего особняка Г.Г. Винекена на Ординарной улице. Жильё топили дровами, которые хранились сразу за кухонной дверью в небольшой деревянной пристройке перед входом в квартиру. Бытовой ад коммуналки, который был в те годы почти тотальным, обошёл семью Мамиковых стороной. Вселяться в комнату в коммунальной квартире мама Лены категорически отказалась – сослалась на то, что с семьей жила ещё бабушка. И власти уступили. И даже пол поменяли – с линолеума на паркет. В квартире, правда, не было горячей воды, но был туалет с канализацией. Лена училась в средней школе № 13 (ныне № 173) на Новоладожской улице. И жизнь Лены была радостной и предвещала, как ей казалось, лишь новые радости…

– 30 мая 1941 года, мне исполнилось 17 лет. Мы тогда и подумать не могли, что скоро начнется война! Мы учились, всё было здорово. Ходили во все музеи, в театры, на соревнования по волейболу. На стадион Ленина (ныне – Петровский), сдавали нормы ВГТО: бег, бросок гранаты. На Разночинной улице был бассейн при бане. До сих пор помню угол Кировского (ныне Каменноостровский) проспекта и набережной Малой Невки – там, напротив садика Дзержинского (ныне Лопухинский сад), была школа с очень хорошим спортивным залом на высоком этаже! А в 22-ю школу на Крестовском острове мы ходили играть в волейбол. Очень активная жизнь была!

22 июня 1941 года мы встречались с одноклассниками после окончания 9-го класса, собирались возле моего дома, чтобы поехать куда-нибудь за город. Но не получилось. В это время как раз прозвучало по радио, что началась война. Мы тут же решили, что пойдём в военкомат и подадим заявление о приеме в армию. На следующий день мы и пошли, но порознь. Когда я явилась в военкомат, там уже было очень много народу, и все, значит, хотели уже воевать. Все были в таком, я бы сказала, хорошем сознании – что вот началась война и мы будем защищать свой город! Мне дали бумажку и попросили написать заявление с фамилией и адресом. Потом взяли это заявление и отправили меня домой. Через некоторое время, уже в июле, я получила повестку для занятий на трёхмесячных курсах медсестер. До этого я просто сидела дома, а маму сразу призвали на работу в Лугу, там копали противотанковые рвы. И вот в какой-то момент мама не вернулась домой. Как она потом рассказывала, когда их бомбили, откуда-то выбежала собака и укусила её. Маму отправили в больницу, где она пробыла очень долго. Но никто не знал, где она и что с ней, пока она не вернулась в конце осени – я тогда уже служила в госпитале. А в октябре призвали в армию папу, и я на некоторое время осталась совсем одна.

Но до этого, начиная с июля 1941года, я уже ходила в школу № 49 на трёхмесячные курсы медсестёр. Школа располагалась в доходном доме В.К. фон Анрепа (доходный дом Д.П. Парфенова на углу ул. Ленина и Большого Проспекта П.С.). Занятия начинались примерно в 5 дня и продолжались до 9 вечера. С нами разговаривали очень интересные врачи! Всё нам рассказывали, показывали разный инструментарий. Объясняли, как делать перевязки, какие использовать лекарства. Так продолжалось каждый день вплоть до сентября месяца. Мы, кто не работал, ходили днём в разные госпитали и помогали раненым, которые уже там лежали. В частности, в больнице Эрисмана – клинической базе Первого медицинского института. Там был хирургический отсек, в котором работал знаменитый хирург Иустин Ивлианович Джанелидзе. И вот, в конце сентября, во время бомбёжки, в сад, где располагался хирургический корпус, упала 500-килограмовая бомба, но не разорвалась. И мы, девчонки, стали переносить раненых в другие корпуса… В доме 100 по Большому проспекту П.С. был Институт скорой помощи, где тоже уже очень много раненных лежало… Здесь я впервые увидела настоящую операционную – она была вся в стекле, всё идеально чистое! Помню, я стояла около головы раненного во время операции, когда ему давали наркоз. И, надышавшись этого наркоза – сама упала. И все, вместо того, чтобы заниматься раненным, стали меня поднимать и откачивать. Помню, на улице Рентгена – такое полукруглое здание – также был госпиталь. Туда мы тоже ходили, помогали в работе настоящим медсёстрам. И так продолжалось довольно долго.

– Как вы пережили налёты на Ленинград, начавшиеся в ночь с 6 на 7 сентября 1941 года?

– Я помню первые налёты на Ленинград. Их было много. Такой звук был в городе, просто невероятно! Я до сих пор этот звук помню. Страшный! Проходит – и потом опять снова! (Немецкие самолеты и бомбы были оснащены специальными сиренами для психологического воздействия на противника, – ред.) Всё время ночью бомбили город зажигательными бомбами. Наш домик на Ординарной – небольшой двухэтажный, крыша железная. Слышно было, как эти бомбочки стучали по крыше, но не загорались почему-то. Потом мы узнали, что не все бомбы были начинены взрывчаткой, которая загоралась. Вот эти ночные бомбёжки тоже надолго остались в памяти.

Ещё помню, как в самом начале войны из немецкого самолета, который летел в сторону Старой деревни, – я лично видела! – выпрыгнуло 3 немецких парашютиста. Мы побежали в ту сторону ловить диверсантов, но нас всех в районе станции Чёрная речка стали возвращать назад. Сказали, что их всех поймали – идите домой! Это уже после войны я узнала, что здесь был Комендантский аэродром.

Потом прошёл слух, что немец подошёл к Ораниенбауму, что оттуда уже уехали люди и что остались в их прибрежных домах и садах ягоды. Кто-то из моих приятелей сказал: давайте попробуем туда съездить за ягодами, что-нибудь нарвём! Туда раньше ходил 36-й трамвай. Но трамвай этот уже в Стрельну не пускали, и мы не доехали…

Мы тем временем в сентябре продолжали заниматься на санитарных курсах, и все время ходили помогать работать в госпиталях.

– Кто-нибудь знал о том, что Ленинград мог быть сдан врагу?

– Нет, мы ничего такого не знали. Но я помню, как некоторых начали эвакуировать. На нашей улице жила девочка, мы были знакомы по танцам – до войны были танцы «в кооперации», в Доме культуры промкооперации на Кировском проспекте – она работала на 23-м заводе (ныне Северный завод). Так вот как только война началась, их – рабочих – сразу же стали вывозить вместе с заводами в эвакуацию. К слову, когда мы жили ещё на Петровском, мы слышали какой-то гул на Северном заводе. Только потом я узнала, что там испытывали моторы для самолетов. Вот этот завод сразу и эвакуировали.

– А когда стало ясно, что наступает голод?

– Уже в сентябре стало чувствоваться, что еды не хватает. В июне и июле можно было зайти в булочную, купить булочки, работали ларьки с газировкой, и можно было попить газировочки! К сентябрю всё это прекратилось.

А потом настал совсем голодный период: октябрь–ноябрь. Ни мамы рядом, ни папы. Что я ела, откуда брала деньги? Я даже сейчас и не помню… Вроде, на комоде у нас какие-то деньги лежали. Я ходила получать карточки. Кажется, их начали давать в сентябре. Запомнилось такое: к 7 ноябрю нам было предложено выкупить по талону шампанское.

– А то, что из Ленинграда в начале осени вывозили продовольствие, вы об этом знали?

– Нет, не знали. Но в ноябре с хлебом уже было очень плохо. После ноябрьских праздников я ведь ещё по-настоящему не служила в госпитале. Мне нужно было выкупать хлеб по карточкам – и это была моя основная еда. Я была в нескольких булочных на Петроградке. В частности, на заводе на Барочной (Левашовский хлебозавод), там всегда была булочная, и хлеб до войны всегда там был вкусный. И пахло вкусно! Вот я в школу иду – и прямо всё вокруг пахнет хлебом… Но когда я пришла туда с карточками, то хлеба там не оказалось. И я сразу пошла в госпиталь – меня там подкармливали. Совсем плохо с едой стало как раз после ноябрьских праздников. Хлеба нигде не было. Разбомбили многие склады. В Гостиный двор попало несколько бомб. Он весь чёрный стоял. Страшный был. И страшно было тогда, и холодно очень…

– Как вы стали работать в госпитале?

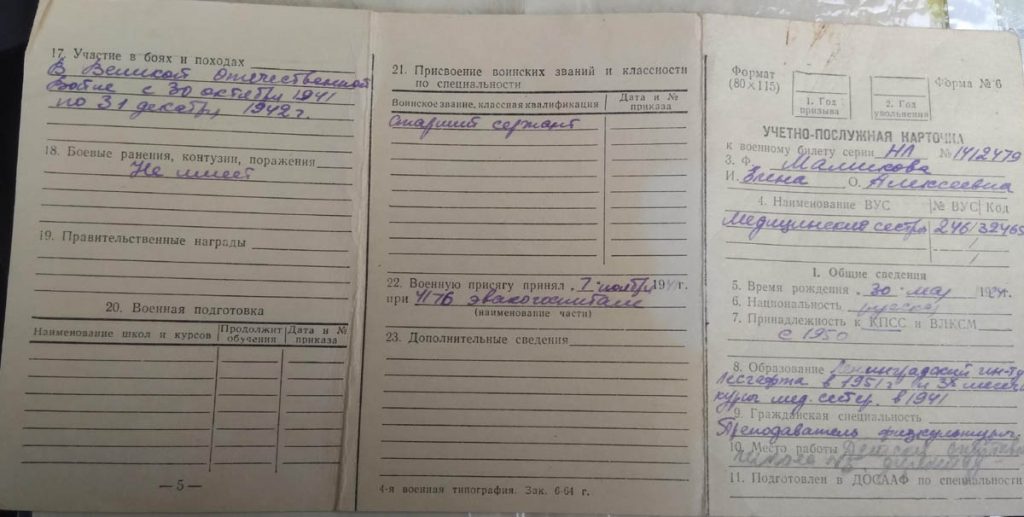

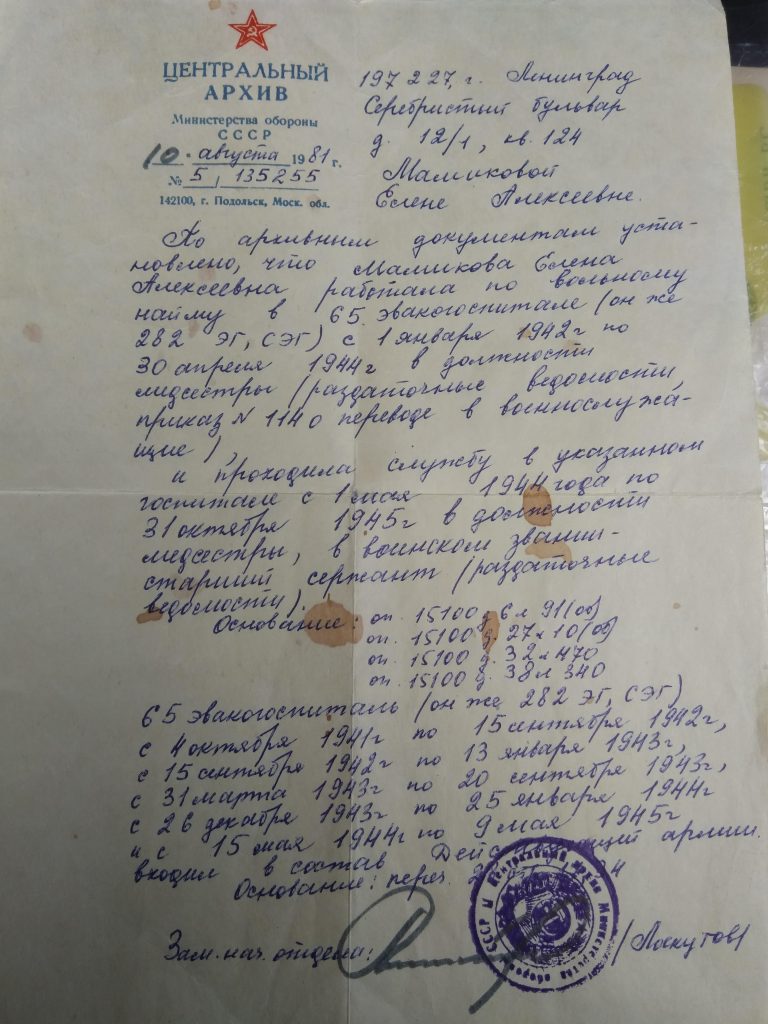

– По документам я была зачислена медсестрой в 65-й эвакогоспиталь 4 октября. Но на довольствие меня не поставили. Я просто ходила работать в госпиталь, и вот как-то раз Абрам Николаевич Фрейдович, заместитель начальника госпиталя, говорит: «Леля, что ты все ходишь, а не приносишь повестку, чтобы мы тебя зарегистрировали?» А я ему «Я в военкомат прихожу, говорю: дайте мне направление в 65-й госпиталь. А мне отвечают: «Вам нет 18 лет, и мы не имеем право вас мобилизовать». Тогда Фрейдович сказал: «Я записку напишу, чтобы тебя поставить на довольствие, и одеть тебя надо». Около 20 ноября меня приняли по-настоящему в 65-й госпиталь, и я начала работать настоящей медсестрой. Но на довольствие встала только с 1 декабря, была зачислена в список военнослужащих на должность медсестры. Вообще, я с 30 ноября 1941 года и по 15 ноября 1945 года официально находилась в рядах Красной армии и являюсь участником Великой Отечественной войны.

– Вы выжили за счет питания в госпитале?

– Да, хотя я в госпитале и не ночевала, а ходила ночевать домой, потому что у нас дома была печка, не было центрального отопления. В квартире у нас были большая и маленькая комнаты. Перед войной мы успели получить дрова по талону. Ими я и топила. Ночевать в госпитале было хуже – там спали человек 200 в очень большом помещении – по сути, в казарме. Как-то у меня там украли одеяло и простыню, и я после этого перестала там оставаться…

Хотя дорога домой и из дома на работу тоже была трудной и тревожной. Помню, был январь 1942 года, я шла из дома на работу. На пути – садик, где метро Чкаловская сейчас. Там очень хороший садик был, я там часто гуляла, потому что брат двоюродный жил в доме напротив. Вхожу и вижу: на одной стороне женщина сидит, и на другой – тоже сидит, на скамейке. Сперва не поняла, что они мертвые. Но потом смотрю, грудь раскрыта у обеих – и грудей нет ни у одной, ни у другой. Это был кошмар…Моя мама говорила, что её знакомая съела своего ребенка. Я не верила, но когда это увидела – поверила, что такое может быть. И мама говорила, чтобы я была осторожна, потому что я здоровая и меня могут «схватить и сожрать». Вот так она говорила. Это вообще ужасно.

Много по дороге можно было встретить и застывших насмерть людей… Помню, весной шла мимо дома на углу улицы Зеленина и переулочка, там такой большой дом с большим подвалом. Иду и вижу в этом подвале что-то цветное. А это оказались застывшие люди. Их выносили и куда-то увозили. У меня до сих пор это перед глазами…

А ещё у нас на Ординарной жил кот по кличке Сынок, во время Блокады его поймали и съели соседи.

Так сейчас выглядит тот дом на Ординарной улице

– Еды в госпитале хватало?

– Да, еду выдавали без перебоев. Паек у меня был как у военнообязанной – 250 грамм, потом нас перевели в вольнонаемные, чтобы меньше давать. И снизили норму до 200 грамм. Но, в основном, я питалась в госпитале. А свой паёк иногда отдавала.

– Кому?

– Мой двоюродный брат с началом войны попал в ополчение. Его формировали на Московском проспекте. Мы с его мамой, тётей Шурой, со сладкими булками к нему туда ходили. А потом это ополчение ликвидировали, так как эти молодые ребята ничего не умели и по возрасту не проходили. Их просто выкинули обратно в город. И так получилось, что мой брат нигде потом не работал. Они вместе с тётей Шурой были всё время голодными. Так вот я свой суп, который мне давали, копила 2 дня в бидон, взяла свой хлеб и всё это им принесла. И они немного ожили. А потом отошли и оказались живы. Он до самой смерти помнил это.

– В госпитале было много раненых?

– Много. После ноября стали поступать ещё и больные, притом, в основном, как мы их называли, «нацмены» – военные из республик, из Украины и Азии. Было очень холодно и голодно. На передовой их, конечно, кормили, но не очень. У многих начался туберкулёз, у очень многих была открытая форма. Они лежали в отдельной палате в здании Военно-воздушной академии, я работала с этими больными и ранеными. Помню, что по-русски многие очень плохо говорили: «Сестра, у меня курсак пустой». «Курсак» по-киргизски – живот. А я им: «Как пустой? Я же тебя кормила…» «Да, да, да. Все равно, сестра, курсак пустой». А это такое состояние уже у человека, вот как бы при смерти. Это я уже потом понимать стала. Вначале ничего не соображала. А когда первого такого больного, который умер, сняла с кровати и положила на носилки, то когда стала осматривать (так было положено) его вещи, то была удивлена – у него под подушкой весь хлеб лежал. Очень много хлеба… Вообще, самое морально тяжёлое для меня было, когда человек умирал, перекладывать его на носилки и на ноге писать фамилию-имя и номер карточки. И потом ждать, когда санитары придут и унесут его. До сих пор никак не могу забыть этих раненных, которые у меня умирали в этой палате…

– Вы всю блокаду там работали?

– Да. Многих раненых эвакуировали. А я такая здоровая была, и меня иногда просили сопровождать на аэродром в Ржевку тех, кого отправляли на Большую землю. Ехали туда на машинах. А машины-то были совсем не такие, как сейчас. Сбоку, где мотор, находились баки, и туда деревянные шашечки забрасывались. На этих шашечках автомобили и ездили. А потом обратно мы шли пешком. Сдашь раненого, и машина уходит. А ты идёшь оттуда пешком очень далеко.

8 декабря 1941 года вдруг выключили электричество. Что делать? В палаты поставили печки-буржуйки. Нужно было теперь где-то искать дрова…

Госпиталь, где я тогда работала, находился в Академии на набережной Ждановки – с той стороны располагался парадный вход. Можно было выйти к стадиону Ленина. И вот я ходила на стадион и отдирала доски от скамеек, чтобы в палате протопить печурку. Ходили с ведрами за водой на Ждановку. Так продолжалось до весны.

В марте вышли на улицу раскалывать лёд и очищать от него территорию. Всем, кто свободен от дежурства, дали ломы и лопаты. На улице, около здания, снимали этот лед. А напротив академии – военное училище, и там тоже был госпиталь. И там тоже были сестрички, с которыми мы на одних курсах учились, а попали в разные госпитали, и вот так случайно встретились…

– Весной 1942-го в Ленинграде многие сады стали превращать в огороды. Вы тоже так делали?

– Да, мы в 1942-м весной стали думать, как будем кормить госпиталь, чтобы были какие-то овощи. Напротив академии же – парк. Вот там раскопали землю, посадили турнепс и морковку. Это был огород нашего госпиталя. До осени ждали урожай. Потом мою напарницу Раю поставили с ружьем охранять его, чтобы не украли. Помню, как я ела турнепс с этого огорода.

В районе Колпино выращивали капусту. Там проходила река Ижора, а за рекой – немцы. Ну, вот, не знаю, как так получилось, но нас начальники отправили туда капусту срезать. Возможно, жители совхоза переехали, и некому было эту капусту обрабатывать. С Московского вокзала мы ездили на поездах. Они были бесплатные. Мы приезжали в Колпино, срезали эту капусту и складывали в баржу, которая стояла на реке. Это долго было, два раза ездили – в конце сентября и в октябре 1942 года.

– Немцы вас с того берега не обстреливали?

– Нет, не знаю почему, но не стреляли. Мы приезжали сразу на несколько дней. Там был дом (он, правда, потом сгорел) с кухней, и мы там ели не только сухой паёк, а готовили уже настоящий обед… Когда мы заканчивали резать, нужно было капусту в Ленинград доставить. А меня всегда везде первой посылали. И вот, подошел пароход, прицепили баржу. Меня посадили на пароход и повезли эту баржу в Ленинград на Ждановку и подвезли к Тучкову мосту возле устья Ждановки…

Ещё помню, как меня посылали из госпиталя в ЦПКиО пешком – хвою рвать. Но её невозможно было сорвать, только с земли собрать… Мы ее замачивали кипятком и давали раненным как витамины. Это такая гадость! Я не могла пить, в горле стояло. Но многие пили.

– Вам запомнился кто-нибудь из раненых или работников госпиталя?

– Летом 1942-го раненых не так много поступало. Мне запомнились двое – преподаватель физкультуры Александр Шидловский и преподаватель института им. П.Ф. Лесгафта – Дмитрий Артемьевич Семёнов. Они после выздоровления остались у нас работать старшими инструкторами по лечебной физкультуре. Дмитрий Артемьевич заведовал кафедрой биомеханики, но я это только после войны узнала. Так вот он придумал тренажер, который помогал раненным солдатам в восстановлении подвижности пальцев рук. Ещё у нас в госпитале площадка была баскетбольная, и иногда мы там играли с выздоравливающими.

В мае 1942 года пустили трамвай, помню до сих пор: № 18, на Васильевский остров ходил и на Выборгскую сторону. И вот мы на трамвае поехали в Лесотехническую академию, в парк, проводить кросс. Его для работников нашего 65 ЭГ организовали как раз Шидловский и Семенов. И я этот кросс выиграла!

– И что дали за победу?

– Ничего.

– А обстрелы часто вас беспокоили?

– Летом 1942 года начался обстрел с Вороньей горы. Там была установлена немецкая пушка, которая обстреливала Ленинград. Однажды снаряд упал на территории госпиталя, в районе приемного покоя. Хорошо, что раненых там не было! Никто не погиб. Только разбились стекла. И Абрам Николаевич говорит: «Девчонки, надо сломать во дворе двухэтажное здание. Будете ломать?» – «Конечно, будем». Начали ломать, почти что сломали. Я стою внизу. Всё хорошо. Вроде, уже надо идти обедать. И тут кричат: «Отходите! Доска с гвоздями летит». И она мне ухо оторвала. Меня сразу в госпиталь. На отделении был врач Бражников. Он мне его и пришил. На капусту я ходила уже с забинтованным ухом…

– Хватало сил на что-то, кроме работы?

– В январе 1942 года нам дали билеты в Александринский театр, причем на оперетту. До сих пор помню: артистка на сцене совершено раздетая, в платье, и кавалер тоже во всем открытом. А в зале все в шинелях, поскольку театр не отапливался. А артисты – в лёгких костюмах! Это было что-то невероятное. В другой день дали билеты в театр им. Комиссаржевской. Там тоже была оперетта – «Раскинулось море широко». Показывали, как поймали диверсанта. Для поднятия патриотического духа.

Но вообще, мы почти ничем не занимались, кроме работы. Развлечений почти не было. Разве что читали в палатах рассказы Зощенко. Когда уже нас на Большую землю вывезли, то в госпиталях была самодеятельность, проводились концерты, спортивные мероприятия. К этому привлекали раненых. Но в блокаду ничего этого не было…

– А когда вас эвакуировали?

– 13 января 1943 года. Тогда раненых уже почти не было, и наш госпиталь решили перевезти на Большую землю.

– Вы помните дорогу через Ладогу?

– Это была ночь, мы погрузили всё имущество госпиталя и свои вещи. И нас повезли на Ладогу на поезде. Привезли. Выгрузили. Погрузили на машины. Помню Тосю Кожуру, мы с ней менялись, то она ехала в кузове, то я – грелись по очереди в кабине. Приехали в местечко Кобона, где нас поместили в землянке, в которой жили девочки, обслуживающие дорогу на Ладоге. Там нас напоили горячим чаем и дали сухари, вкусные такие! Нам казалось, что мы сразу дальше поедем. Но на следующий день мы никуда не двинулись, сидели около какого-то склада, окруженного проволокой. И вдруг слышим: «Будем стрелять, отходите». Оказалось, это продуктовые склады были, которые должны были переправить в Ленинград.

Стали грузить вещи свои в поезд, в вагоны товарные. Думаем сейчас поедем. Но опять не тут-то было! Слышим ужасный гул, как мы потом узнали, это был прорыв блокады. Такая стрельба была страшенная. Но вот всё закончилось. Подали нам вагоны – оборудованные, чтобы там жить. Деревянные нары двухэтажные, в середине печки, два ведра. Ну, погрузили нас и поехали. По дороге в два вагона попала бомба, их отцепили и оставили…

Доехали до Москвы и стояли долго. Даже сходили в Мавзолей и посмотрели Ленина…

Поехали дальше. На всех станциях был кипяток. И мы со своими чайниками ходили и набирали его. По ходу поезда мы останавливались, нас выгружали в приемник, где обрабатывали наше белье, чтобы не было вшей. Так мы доехали до села Афанасьево. Был уже март месяц. Два месяца прошло! Всё выгрузили. Несколько человек из нас отправили в деревню, чтобы мы рыли ямы для туалетов, т.к. ждали прием раненых в эту деревню. По дороге я вдруг поляну увидела. Никогда в жизни ее не забуду! Голубые подснежники. Это такая красота. Боже мой, такая красота!.. Потом мы рыли эти ямы. И вдруг у меня на груди начался нарыв, и всю грудь мою разнесло. Меня срочно отправили в село, и там прооперировали. А что оказалось? Рядом была не зарытая яма с убитыми немцами, которую мы не заметили. Там все было заражено. А село близко к югу было, и уже было жарко. До сих пор у меня осталась метка на груди… В итоге стали искать другое место для госпиталя.

Погрузили нас, человек 20 девушек, с одним мужчиной, старшим. Он очень сообразительный был. Чтобы никто не лез к нам, написал объявление «Тиф», и мы доехали в район города Липецка. Стали готовить палаты для больных, много чего делали: красили, всё убирали, чистили. И начался прием пациентов. Много было. Танкисты «жареные» в основном были. Обожжённые. Мы их так называли «жареные». Много поступало. Три дня без перерыва обрабатывали их. А потом всё немножко утихло. Кого-то отвозили дальше вглубь страны, кого-то – назад в армию.

– Связывали вы наплыв «жареных» с Курской битвой?

– Нет. Мы тогда не знали ничего об Орловско-Курской дуге.

Настала осень 1943 года. Опять всё погрузили и отправились в город Брянск. Собрали группу: кто поздоровее – охранять то, что перевезли в Брянск. Начали обучать, как обращаться с винтовкой. Нас назначили дежурными вокруг состава ходить. Когда нас обучали владению винтовкой, тот мужчина сказал, что винтовка иногда сама стреляет. И как назло, мы ходим вокруг состава, и вдруг взрыв какой-то. Оказывается, как-то неудачно поставили винтовки, и несколько из них выстрелили… В Брянске тоже было много раненных. Всю зиму 1943-44 гг. простояли в Брянске. Партизаны приходили к нам, рассказывали, как они ходили на задания. У нас был госпиталь, а они всё на задания ходили…

Весной 1944 года нас в Белоруссию уже отправили, в район Гомеля. И мы там стояли, раненых обрабатывали. Весна хорошая была, нам выдали мыло. Мы пошли купаться и стирать. И, значит, начали стирать и купаться. Разложили белье. Приходим, а мыла нет. Друг к другу обращаемся – ну кто мог украсть мыло? А рядом паслись коровы. Они и сожрали наше мыло. Не смешно ли это? Смотрим, у них изо рта пена выходит.

В Гомеле ещё ходили вещи свои продавали, чтобы купить сапоги хорошие… В прежних очень тяжело ходить было, они 41-42 размера были. Все вещи свои продала: плиссированную юбку, бабушкин платок цыганский.

И снова мы поехали. На этот раз мы остановились в Бресте в военных казармах. Там рядом были железнодорожные пути. Я как-то шла и вдруг вижу: идут поезда, и на них танки. И кто-то кричит: «Лёля… Лёля… Лёля…». Меня в школе звали Лёлей. А это оказался брат Фаины Белиной, моей одноклассницы. И когда мы уже встретились с Фаиной после войны, я ей рассказала про этот случай. А брат её погиб там, в Польше…

– А потом вы двинулись через границу?

– Да, но перед этим мы долго простояли в Бресте. Только в начале марта 1945 года нас послали в Польшу. Опять группу собрали – убирать, собирать все. Там специальный госпиталь хороший был, польский, почти не разрушенный. Город Лодзь. Рядом – стадион и бассейн, в нем можно было купаться. Были заброшенные поля с помидорами. Мы там зеленые помидоры собирали, обрабатывали. Поливали какой-то кислотой, чтобы кисленькими были… Очень много крови нам приходилось тогда сдавать…

Там было много домов с яблочными садами. И так хотелось яблок. Но нам запретили вообще что-то брать, даже яблоки с деревьев, ничего нельзя было брать!

– Поляки сами не помогали вам с едой?

– Нет. Они очень жадные, я бы так сказала.

– Почему вам так показалось?

– Просто такое впечатление сложилось. Очень холодно обращались с нами во время общения. Но каких-то особых случаев неприязни с их стороны не было.

Ещё помню, когда мы в Польше стояли, у нас были военнопленные музыканты-итальянцы, и они давали концерт. И были танцы. Все это было уже интересно!

Отправлено маме от Лёли. г. Бежица (Брянская область), 15 апреля 1944 г.

Был у нас один больной, с одной ногой. Так он в волейбол играл. Прыгал на одной ноге. Такой молодой парень. Красивый…

– Что вы чаще всего делали в госпитале?

– У меня были очень хорошие руки, я занималась внутривенными вливаниями…

– А как вы узнали об окончании войны?

– Где бы мы ни жили, там всегда радио было проведено, и из него постоянно шум был. А в начале мая 1945-го года по радио сообщили, что взят Берлин. Но я и не знала, когда точно кончилась война. Тогда просто неимоверное количество раненых пришло – в первые дни мая (после кровопролитной битвы за Берлин – ред.). А в июне уже всё кончилось…

Осенью 1945 года, перед демобилизацией, от 282-го эвакогоспиталя я поехала в составе волейбольной команды в Кёнигсберг на соревнования между госпиталями. И мы тогда победили!

Волейбольная команда 282 эвакогоспиталя. Лодзь, июнь 1945. Елена Мамикова – 3-я слева, Тося Кожура – 2-я слева. Мужчина – Александр Шидловский.

– Как вас наградили за ваше участие в Великой Отечественной войне?

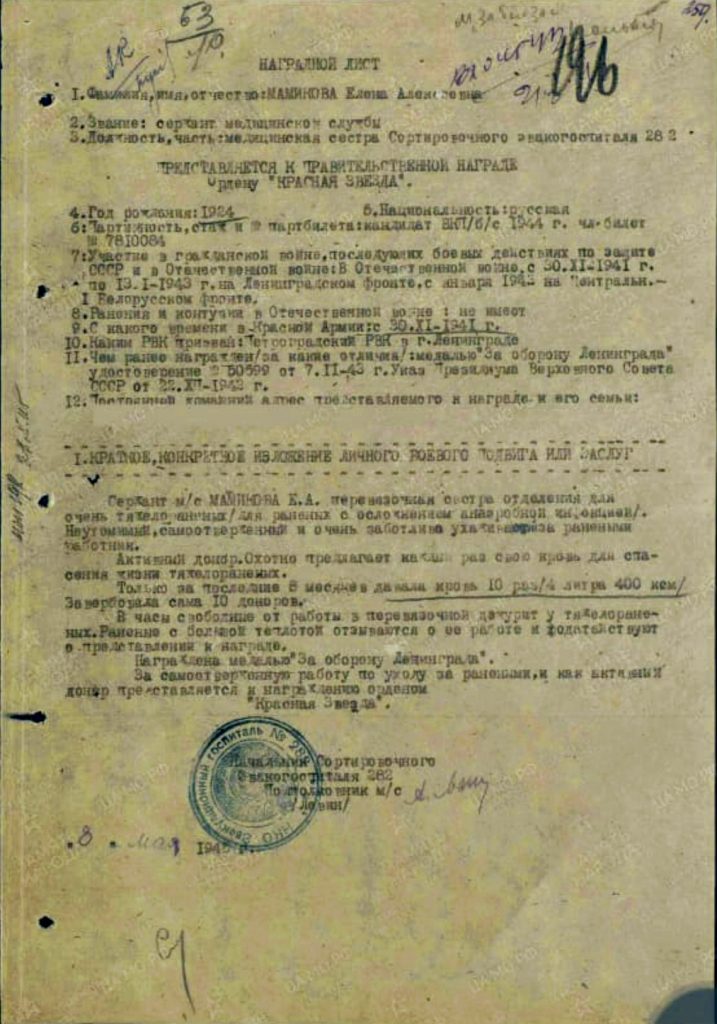

– У меня есть две боевые медали: «За оборону Ленинграда», полученная в ноябре 1943 года, и «За боевые заслуги», которую вручили в августе 1945 года. С последней медалью интересная история произошла, недавно на сайте «Память народа» мы нашли скан наградного листа от 8 мая 1945 года с представлением меня к ордену «Красной звезды», а получила я другую награду в итоге.

Ещё справка об участие в ВОВ, и отдельной строкой написано, что медаль «За победу над Германией» мне не вручена. И хотя саму медаль мне не дали, так как их просто не хватило на всех, но я считаю, что я ей награждена.

И выписка из приказа есть о награждении меня нагрудным знаком «Отличник санитарной службы».

И благодарственное письмо за подписью маршала Рокоссовского, которое я получила в октябре 1945 года за то, что сражалась в рядах войск 2-го Белорусского фронта. Вот и всё.

– Когда вы вернулись в Ленинград?

– 5 декабря 1945 года я приехала в Ленинград вместе с Тосей.

Демобилизовались мы 15 ноября 1945 г., пришли на вокзал. Нас погрузили в поезд и почему-то повезли в сторону Берлина. И остановились у Берлина, так мне кажется. Мы ночевали у немца дома, и он просил цукер – это сахар – и масло. У нас не было. Но почему именно цукер и масло, я до сих пор не знаю.

Потом по разным местам везли. С ноября до декабря ехали. И привезли нас на Витебский вокзал. Сказали: «Профилактика». И повезли на Московский вокзал. Там мы простояли до ночи. Когда вышли, то увидели грузовые такси. Приехали домой ночью. Мама была так удивлена. Тося поселилась у нас и полтора года с нами прожила. Все знакомые останавливались у нас.

– А папа вернулся с войны?

– Нет. Он пропал без вести в сентябре 1942 году. После войны уже мама подала в суд, чтобы его признали погибшим. Мне какую-то сумму за папу выдали… А в Петербург его привезли из Орловской области в 6 лет.

– После возвращения вы пошли учиться или сразу работать?

– Я, когда приехала, съездила к брату в Выборг, где он служил. Мы там на лыжах ходили. И один из его командиров посмотрел, как я там на лыжах походила и спросил: «Какой класс окончили? Куда поступать думаете?» Я сказала, что 9 классов. Он говорит, вам ещё 10-й класс закончить надо. И потом поступать в институт физической культуры.

И вот, вернувшись оттуда, я долго думала, куда же пойти, и в итоге пошла в физкультурный техникум на канале Грибоедова. Из приемной комиссии все меня окружили довольные. Спросили, какое образование. Я сказала, что 9 классов. Мне ответили, что все группы для поступающих с неполным образованием уже были заняты. Я пришла домой расстроенная.

А спустя немного времени я была на Кировском проспекте 26-28, а там напротив – школа, а за школой здание. На нём было объявление, что идет набор в педагогическое училище, и я пошла. Меня сразу взяли на второй курс. Потом третий курс я отлично кончила.

В 1947 году я поступила в институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Для поступления надо было сочинение писать. Помню, я по «Евгению Онегину» писала.

– На какой факультет поступили?

Диплом с отличием, выданный по окончании Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. 2 июля 1951 года.

– На педагогический. На спортивный принимали тех, у кого был разряд. А у меня разряда не было. В основном, на педагогическом учились участники войны. Порядочно нас было… И его я окончила с отличием.

– А во время службы и потом уже после войны как вы к немцам относились?

– Мы с ними во время войны не общались. После войны мы выезжали в Териоки (ныне Зеленогорск), а там много пленных немцев было, они восстанавливали город. И они тоже спрашивали про сахар, и масло, и иногда про хлеб. Мы с ними пайком делились и доброжелательно к ним относились.

– А как вы относились к Сталину и к патриотической пропаганде во время войны и позднее?

– Никаких сомнений в Сталине у меня тогда не было. И я вступила в ряды коммунистической партии во время войны.

– Все ваше окружение было за Родину? За Сталина? Когда вы с партизанами встречались в Брянске, они тоже были патриотически настроены?

– Да. Все были патриотично настроены.

– Вы говорили, что во время блокады в палатах читали рассказы Зощенко. А как вы отнеслись к травле Зощенко, которая началась в 1946 году со стороны властей?

– Очень плохо. Он очень хороший человек!

– Когда умер Сталин, вы ездили на похороны?

– Я не ездила. У нас одна девочка ездила, которая в институте училась. Потом ушла в другой институт. Когда она квартиру в новостройке получила, мы встретились, и она рассказывала, как во время смерти Сталина ездила его хоронить…

– А что вы почувствовали, когда умер Сталин?

– Когда умирают высокие люди, все в шоке. Я не знаю, как вы, а я всегда плачу, мне всегда жалко… Я очень Кирова любила. Мы с мамой на демонстрации ходили в те годы. До сих пор его жалею, что его Николаев убил.

– Вы Сталина как человека жалели? Но ведь Ленинград так пострадал от Сталина, было «Ленинградское дело»…

– Когда я узнала о «Ленинградском деле», то почувствовала недоумение. Это дело воспринималось как ошибка. Никто не верил, что Сталин об этом знал.

– А позднее что-то изменилось в ваших воспоминаниях о Сталине и о том времени?

– Политикой мы не занимались, вообще об этом дома не разговаривали. Понимаете, какую-то семью коснулись репрессии, а какую-то нет. Были разные группы людей и по-разному к Сталину относились. А когда я вышла замуж за Бориса, то мы узнали о репрессиях в его семье. Это было грустно. Никому не могли нравиться несправедливости, конечно.

Но Сталин был человек, который наводил порядок, в его время никакого хулиганства не было. До войны и в период войны Сталин был как бы праведным человеком, символом победы…

– Вы праздновали 9 мая или 27 января?

– Только 9 мая. Первый раз мы госпиталем в Военно-медицинском музее собрались через 5 лет после окончания войны, праздновали. Фрейдович делал доклад. Потом какое-то время прошло, это был уже 1959 год. Мы праздновали в ресторане «Восточный». Потом стали праздновать в плавучем ресторане на Ждановке. Потом стали праздновать у кого-нибудь на квартире. До последнего, пока нас несколько человек оставалось, мы где-нибудь в кафе праздновали.

Я в ЛЭТИ с 1988 года работала, там каждый год поздравляют ветеранов. Торжественный митинг был, студенты драмкружка на сцене выступали для нас, банкет. Но несколько лет назад я решила не ходить, когда совсем мало ветеранов осталось. Последний раз нас было трое. А в том году ко мне домой из ЛЭТИ приходили с 9 мая поздравлять…

– А 27 января, который считается днем снятия Блокады, вы праздновали или как-то иначе воспринимали?

– Вспоминали, но никогда не праздновали. И прорыв блокады 18 января мы всегда вспоминали. Как мы поездом ехали. Это ни дай Бог! Кругом стреляли, кругом всё взрывалось. Это было ужасно.

– Елена Алексеевна, вы ведь телевизор смотрите? Как вам то, как сейчас отмечают блокадные даты – 27 января, 8 сентября?

– Я стараюсь вообще не праздновать. Для меня это – дни памяти. И это, в общем, такие неприятные воспоминания. А для нынешней молодежи это уже всё – далёкая история… Я вот в школу ходила к старшей дочери, к ее ученикам. И хочу сказать, что они не очень с большим вниманием слушали рассказ о блокаде.

– А вы собираетесь отмечать 9 мая теперь, когда уже никого из сослуживцев не осталось?

– А что отмечать… Семьей соберемся. В том году ходили в Ботанический сад на 9 мая, мне очень понравилось. Понравились цветущая сакура и рододендроны.

Беседовала Ольга Мельман

Фото на заставке: во время физкультурного парада (справа Елена Мамикова) на площади Урицкого (Дворцовая площадь). Ленинград, 1939 год.

В Ботаническом саду. 9 мая 2015 г.