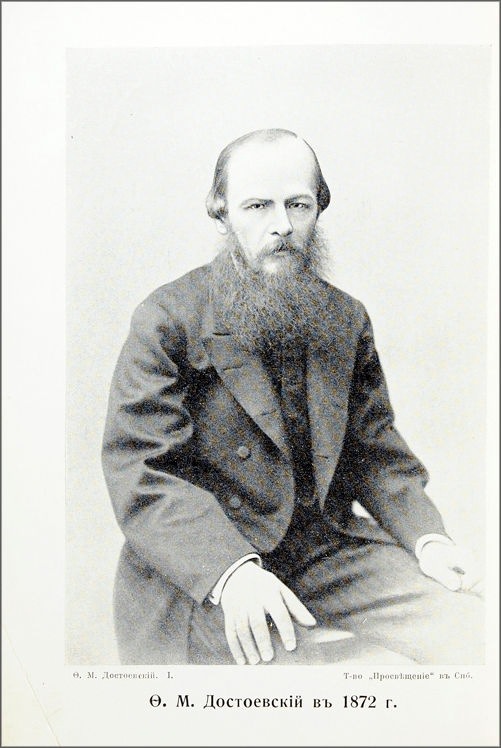

200 лет назад – 11 ноября 1821 года – родился Федор Михайлович Достоевский

Бедные люди сопровождали его с колыбели, с правого флигеля Мариинской больницы для бедных, где служил штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский. Семейство было «русское и благочестивое», посчастливилось и с няней Ариной, то бишь Аленой Фроловной, «характера ясного, веселого», умевшей рассказывать «такие славные сказки!». Родители же вечерами читали вслух тогдашних знаменитостей —Державина, Жуковского, Пушкина, и к десяти годам Федя уже усвоил почти все главные эпизоды русской истории по Карамзину. Сам же читать он учился по книге «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета».

Кажется, это и были три составных источника его будущих идеологических грез — народные сказки, романтизированная национальная история, священное писание.

Нет, был и четвертый источник — ничем не заслуженная доброта крестьянок нищей деревеньки, которую, залезши в долги, приобрел отец, выслуживший потомственное дворянство. Господский дом был жалкой мазанкой, деревенька принесла судебные склоки с соседом и разорительный пожар, но будущему писателю запомнился соседний березняк: «И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев». Кажется, нигде больше он не изображал природу так красочно и любовно, как этот березняк, в котором девятилетний мальчишка вдруг испугался привидевшегося, а точнее прислышавшегося волка. А пахавший неподалеку добрый мужик Марей, улыбаясь «материнскою и длинною улыбкой», успокоил улепетывавшего со всех ног барчонка: «Полно, родный».

Потом было нежеланное Главное инженерное училище, по дороге в которое будущий «новый Гоголь» сочинял в уме роман из венецианской жизни, унижение от невозможности стоять на равной ноге с более богатыми однокашниками (вот они, истоки «Униженных и оскорбленных»!), упоение Бальзаком-Гюго-Гофманом-Шиллером, тоже составными источниками его будущего громокипящего вулкана, первая слава «Бедных людей», щедрое пророчество властителя дум Белинского: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Затем первые и далеко не последние обиды на вчерашних почитателей, не пожелавших принять его уход в гротеск и фантасмагорию (которые, боюсь, были бы забыты, если бы не его грандиозное пятикнижие, — хотя и в нем соединение гиперреализма с мифом, гротеском, проповедью, аллегорией и фантасмагорией многим представляется фальшью), нескромное обаяние социализма, расстрельный приговор за слова, слова, слова, каторга, озверелое окружение и вдруг — почти забытый образ Марея…

«Я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце».

На вершине славы и на пороге смерти Достоевский и провозгласил всемирную отзывчивость исторической миссией русского народа: «Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия».

Красиво сказано, ничего не скажешь! Достоевского и в христианстве пленяла прежде всего не его практичность, а его красота.

При жизни, а в советской России и после смерти Достоевский считался отставшим от жизни реакционером и фантазером. Поскольку уже к середине девятнадцатого века умные прагматики-«реалисты» уверяли, что нации свое отжили, что железные дороги, международная торговля и перемешивание населения в ближайшем будущем создадут единое человечество, — это на пороге свирепейших национальных войн. А идеалист и романтик Достоевский повторял, что «всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения».

И он оказался прав в том смысле, что нацию создают не материальные интересы, а вера в какую-то особую миссию, в какую-то особую судьбу, вера, наделяющая своих приверженцев защитой от чувства мизерности и бренности, преследующего человеческий род с тех пор, как он ощутил свою беспомощность перед могущественными и безжалостными силами природы. Именно поэтому покушение на их материальные интересы людей всего лишь злит, а покушение на их национальное достоинство вызывает «святую» ненависть: в понимании причин межнациональной вражды фантазер Достоевский оказался куда ближе к истине, чем все мудрые и разумные «реалисты» вместе взятые.

И уж сколько трезвые и разумные повторяли, что главная мечта человечества это сытость, а Достоевский устами своего Великого Инквизитора провозгласил, что главное стремление человечества это возможность преклониться перед чем-то бесспорным, настолько бесспорным, что перед ним преклоняются все люди вместе. Фантазия? Но на рубеже двадцатого века великий социолог Дюркгейм на огромном статистическом материале показал, что главной причиной роста самоубийств является упадок сплоченности, то есть совместного преклонения перед чем-то бесспорным. Достоевский снова оказался более прозорливым, чем все мудрые и разумные.

И еще одна если и не вечная, то долговечная проблема — надо или не надо казнить преступника. Лично я давно понял, что высказываясь за смертную казнь или против нее, мы характеризуем не столько проблему, сколько собственную личность. Я обратил внимание, что в былые времена казнь была театрализованным представлением: запекать человека в полом медном быке, чтобы его вопли имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася, раздавливать при помощи дрессированного слона, распиливать вдоль и поперек, разрывать четверкой лошадей, бросать на съедение диким зверям…

Примеры можно множить и множить, но все они укладываются в три группы: казнь-нравоучение, казнь-цирк и казнь спорт. И за всеми рациональными аргументами кроется самый весомый — эстетический. Уже давно высказанный Достоевским: нравственно только то, что совпадает с нашим чувством красоты. Что безобразно, того и не следует делать. Я уверен, что Достоевский и в этом прав, но научное изучение роли эстетики в социальной жизни еще впереди.

Если только трезвые прагматики ее не добьют.

Александр Мелихов