Рациональные и эмоциональные аргументы за и против смертной казни

.

В октябре отмечают Всемирный день борьбы со смертной казнью. Сейчас она применяется еще минимум в 22 странах мира.

Публикации на тему «Смертная казнь ― за и против» учету не поддаются. И, тем не менее, воз и ныне там, где его оставили Кант и Беккариа. Первый считал, что казни требует Разум; второй ― что разум требует ее отмены, ибо она не выполняет главной свой функции ― не предотвращает преступлений.

К архетипическим аргументам можно, пожалуй, присоединить и отзыв Вольтера: невозможно при помощи убийств заставить людей ненавидеть убийства. Так не пора ли, наконец, подвести итог в духе Лобачевского: то, что веками не удается доказать, и не может быть доказано.

Аргументы «про» и «контра» можно разделить на три группы: рациональные, эмоциональные и метафизические. Рациональные пытаются доказывать, что казни каким-то образом влияют на уровень убийств. Аргументы эмоциональные требуют казнить убийцу (помиловать его) просто потому, что этого «душа требует». Метафизические же аргументы апеллируют к каким-то не зависящим от наших человеческих пристрастий «вечным» законам — законам Природы, Справедливости, Милосердия, Божества… Вот с метафизических и начнем.

Высшие силы

Христианский Бог запрещает убийство даже самого последнего негодяя — в этом Лев Толстой был убежден так же неколебимо, как Фома Аквинский в том, что казнь преступника вовсе не убийство, а лишь исполнение Божественной воли, которую злодей преступил.

Кант полагал, что убийцу следует казнить, если даже точно известно, что он больше никого никогда не тронет и, более того, сделается полезным членом общества: справедливость не должна быть предметом торга. Люди казнят с особой непринужденностью, когда ощущают себя всего лишь орудиями неких высших сил.

Но ― сегодня людей, искренне верующих в существование каких-то указаний свыше не слишком много. Да и они прекрасно знают, насколько противоположным образом могут быть истолкованы даже самые что ни на есть недвусмысленные требования не убивать и не мстить: казнь не убийство, но спасение души преступника от хотя бы будущих грехов; врагов нужно прощать, но только своих, а не Божиих; и вообще, нам не дано постичь буквальный смысл Писания: то, что написано Святым духом, может быть и прочитано только Святым духом, ― все это слова христианских авторитетов.

Именно поэтому образованные и честные люди сегодня больше стараются оперировать утилитарными аргументами. Именно прагматиками для прагматиков и проведены те сотни статистических исследований, которые так ни к чему и не привели: три четверти исследователей не находят вовсе никакой связи между казнями и убийствами, остальные расходятся во мнениях, положительная это связь или отрицательная.

Потому-то пишущий эти строки и пришел к выводу, что вопрос о применении смертной казни вообще не может быть решен рациональными методами: высказываясь за смертную казнь или против нее, мы характеризуем не столько проблему, сколько собственную личность.

Мотивы

Мои аргументы: преступность и даже ее частный сектор убийств характеризуется не одним, а многими параметрами, число которых каждый может неограниченно увеличивать по собственному вкусу. И если один параметр улучшается, а другой ухудшается, то будет делом тоже исключительно личного вкуса считать итоговое изменение улучшением или ухудшением. Простейший пример: общее число убийств уменьшилось, но возросло число убийств, совершенных женщинами, — к добру это или к худу?

Уменьшилось количество немотивированных убийств, но возросло число корыстных, уменьшилось количество бытовых, но возросло число заказных — прогресс это или регресс?

Стали несколько реже убивать добропорядочных граждан, но вдвое чаще «подонков» (бомжей, ранее судимых и т.п.) — такую эволюцию наверняка многие только приветствовали бы.

Но оставим подобные тонкости в стороне и ограничимся суммарным количеством убийств, — возьмем наипростейшую ситуацию: суды увеличивают число казней, и убийства идут на убыль. Это ничего не значит, возразят противники узаконенных убийств: «после этого» не значит «по причине этого». Кроме того, прибавят они, нашу жизнь от преступных посягательств ограждает вовсе не один, а, минимум, два барьера: первый — страх преступников перед наказанием, второй — безотчетный ужас перед лишением жизни любого человека, ужас, который общество в состоянии внушить своим членам ровно в той степени, в какой оно само его испытывает. И казни, укрепляя первый барьер, разрушают второй: в обществе, привычном к казням, убийство перестает ощущаться делом немыслимым. Поэтому отдаленные последствия казней могут быть совсем иными, чем ближайшие, – следовательно, чтобы оценить влияние казней, нужно рассмотреть статистику хотя бы лет за десять-двадцать.

Но за десять-двадцать лет случится не один десяток событий, способных тоже повлиять на уровень убийств: возрастет или снизится жизненный уровень, имущественная дифференциация, уровень безработицы, миграции, образования, доля молодежи или стариков среди населения, потребление алкоголя, наркотиков, изменятся жизненные ценности и стандарты, стрясется не один военный конфликт в самой стране или в зоне ее жизненных интересов — и т.д., и т.д., и т.д. Для социальной психологии почти не существует пренебрежимо малых факторов, а потому факторов этих всегда можно набрать больше, чем имеется наблюдений за уровнем убийств. В результате отдельный вклад собственно казней определить будет невозможно, как невозможно однозначно решить одно уравнение с десятью неизвестными.

Таким образом, все аргументы, претендующие на рациональность, в основе своей все равно оказываются либо эмоциональными, либо метафизическими — я имею в виду те случаи, когда необходимость быть жестоким человек ощущает как некий священный долг. Именно метафизические мотивы бывают главными в периоды становления новых идеологий: и протестантизм, и большевизм постепенно смягчались, переходя от пламенной нетерпимости к равнодушной толерантности.

Эмоциональные же основания более всего заметны в огромных колебаниях, которые испытывает отношение общества к казни в зависимости от того, что пишут в газетах и показывают по телевизору. Покажут по телевизору серийного убийцу — число сторонников смертной казни подскакивает вдвое, покажут жертву судебной ошибки — оно падает ниже прежнего. Профаны не слишком задумываются о неустранимости судебных ошибок, но если им сообщить, что не где-нибудь, а в США ошибочно приговаривается огромный процент приговоренных…

При этом у меня есть серьезнейшее подозрение, что в основе даже самых глубоких и утонченных метафизических аргументов все равно лежат тоже эмоциональные, ибо даже и мышление философа, а не только мышление торгаша или сутяги является подгонкой под желательный ответ.

В подобных трагических вопросах нужно не прятаться за какие-то высшие инстанции, но с предельной ясностью сознавать, что это ты, именно ты ― слабый, вечно ошибающийся, вечно кидающийся из крайности в крайность ― принял решение сначала подвергнуть пытке смертным ужасом, а затем и вовсе убить человека, о котором ты знал только то, что сочли нужным сообщить тебе какие-то другие неизвестные тебе люди. Не нужно также претендовать на праведность, пылая «праведным» гневом, ― лучше с максимальной честностью вглядеться в свои истинные мотивы.

Хотя именно эта сфера ― сфера мотивов, заставляющих человека занимать твердую позицию в рационально неразрешимом вопросе, ― эта сфера остается практически неизученной, несмотря на бездну работ, пытающихся доказать недоказуемое.

Простота

В самом деле, какие мотивы заставляют людей безапелляционно настаивать на том, что доказать невозможно? Чаще всего не личные материальные интересы, а стремление сохранить комфортабельную картину мира. То есть систему иллюзий, позволяющую считать мир простым, а справедливость достижимой, тогда как на самом деле мир трагичен ― он не позволяет ни предвидеть отдаленные последствия наших действий, ни достичь безупречности, поскольку следуя любой нравственной максиме, мы непременно преступаем десяток других, а потому нам никогда не удастся переложить личную ответственность ни на какую высшую инстанцию: выбор этой инстанции, интерпретация ее указаний все равно остаются нашим личным выбором. И если обозначить иллюзорную картину мира, в которой живет человек, туманным словом «мироощущение», то мироощущение убежденного сторонника смертной казни окажется до оторопи сходным с мироощущением его врага.

Центральный пункт этого мироощущения может быть, пожалуй, охарактеризован словом «простота»: и типичные убийцы, и типичные их истребители не знают сомнений, они убеждены, что на любой вопрос существует единственно правильный ответ, что последствия их действий им точно известны и что ― едва ли, может быть, не главное ― они никогда ни в чем не виноваты, они всегда только защищаются. А между тем, даже убийство тоже является всего лишь крайней вариацией нормы: меняется норма ― меняется и крайность. В обществе, в котором «средние» граждане готовы с легкостью оскорбить рассердившего их человека, «крайние» будут готовы ударить; в обществе, в котором «средние» готовы ударить, «крайние» будут готовы убить. Того, что искренне осуждается всеми, почти никто и не делает: преступник в чудовищно преувеличенном виде демонстрирует нам, каковы мы на деле, без маски.

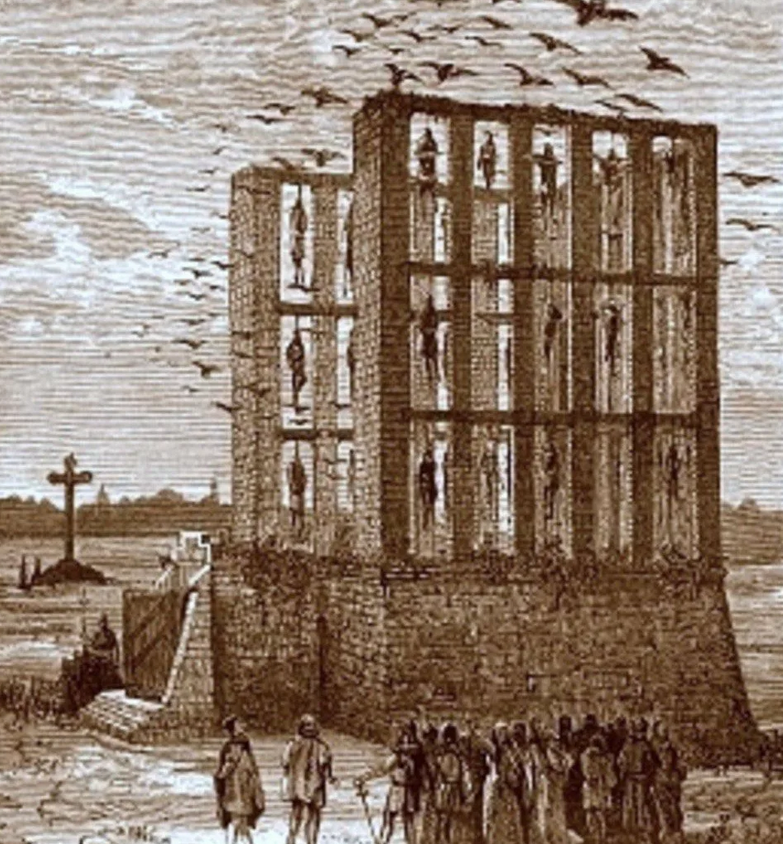

Судя по всему, в былые времена казнь была не столько устранением преступника, сколько театрализованным представлением, ― недаром слово «казнь» происходит от того же корня, что и слово «показывать».

Приглядываясь к смертной казни с древнейших времен, действительно начинаешь видеть в этой мрачной и безобразной процедуре массу совершенно излишних для любой утилитарной цели завитушек, которые сближают ее не с чем иным, как с прикладным искусством, предназначенным прежде всего для демонстрации: оно призвано производить впечатление на какого-то ценителя (хотя бы воображаемого), что-то говорить о нашем богатстве, уме, хорошем или хотя бы экстравагантном вкусе — и так далее.

Зрелище

В старые добрые времена в смертной казни было столько демонстративного, зрелищного, в ней было столько условностей, аллегорий, символов, столько игры, цирка, спорта! И — да, юмора, хотя и первобытного: запекать человека в полом медном быке, чтобы его вопли имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася. В Индии преступника раздавливали при помощи дрессированного слона, хотя было бы гораздо проще раздавить его чем угодно — но это был бы уже не цирк. Распилить человека вдоль, подвесивши вниз головой, в сравнении с этим — грубая средневековая забава. Разорвать его четверкой лошадей, предварительно подрезав сухожилия, потому что иначе лошади не справляются, — здесь стремление к зрелищности еще более заметно, ибо можно было бы воспользоваться и лебедками — тогда не понадобились бы и мошеннические надрезы. Ну, а пожирание преступников дикими зверями в Древнем Риме действительно происходило в цирке и было любимым зрелищем римского народа. В Индокитае палач приближался к привязанной жертве, танцуя (жертве замазывали уши грязью, а в рот вставляли зажженную папиросу).

В средневековой Франции стационарная виселица служила знаком могущества сеньора: у герцога она была о шести столбах, у барона — о четырех, у шателена — о трех, а у прочей мелюзги — всего лишь о двух.

В Древнем Риме рабы имели отдельного палача. Во многих странах вора вешали выше или ниже в зависимости от размеров кражи. Повешение считалось бесчестной казнью, а отсечение головы — привилегированной, хотя в Китае, например, все обстояло наоборот: там считалось зазорным утратить какой-то член, и, может быть, именно поэтому там возникла такая скрупулезная казнь, как рассечение на тысячу кусков — на мраморном столе, при помощи ножей разнообразной формы, каждый из которых предназначен для одной операции: для вырывания глаз, для удаления половых органов, «для рук», «для ног» — как банные тазики или полотенца.

Столь тщательные регламентации не встречаются в утилитарных делах, где все стараются упростить и удешевить. В Европе, правда, потрошили проще, но внутренности сжигали у жертвы на глазах. Зато труп казненного, кажется, уже оставляли в покое, а вот в Китае тела казненных зарывали в общей яме в позе «на карачках» и притом так, чтобы обрубленная шея одного упиралась в заднюю часть другого.

В свое время была распространена казнь-аллегория, казнь-нравоучение. В Риме периода империи поджигателя подвергали сожжению («подобное подобным»), фальшивомонетчикам на Руси «заливали теми их воровскими деньгами горло», существовал обычай казнить строителя, если в рухнувшем доме погибал его хозяин, но если погибал сын хозяина — казнили сына строителя. Любовников за прелюбодеяние обоих вместе закапывали живьем, а в древней Индии — укладывали на раскаленное ложе либо заставляли имитировать совокупление с раскаленным манекеном. В Германии за изнасилование вбивали в сердце дубовый кол (тоже «подобное подобным»?), причем первые три удара наносила жертва сладострастника.

Древние германцы перебежчиков вешали на деревьях, а трусов топили в грязи. В целях большей выразительности часто казнили вместе с животными: вешали рядом с двумя волками или собаками, отцеубийц топили в мешке в обществе петуха, обезьяны и змеи. Тела Стеньки Разина и Никиты Пустосвята были отданы псам на снедь, театральность особенно заметна в расправах над умершими: так, полусгнившие останки Милославского по распоряжению великого Петра на свиньях везут к месту казни его сообщников и там обливают труп их кровью. Но, может быть, еще более театральна расправа над куклою Мазепы («Мазепы лик терзает кат»).

Нравоучение

Казнь-нравоучение наводит некоторых теоретиков на мысль, что в выборе казни люди руководствуются некой идеей «соразмерности» казни и преступления. Но скажите, что общего — «соразмерного» — между привязанностью к папству и вырыванием внутренностей, между убийством мужа и закапыванием по плечи, между кражей земледельческих орудий или пчел и вытягиванием кишок (извлеченную из распоротого живота кишку прибивают к дереву и гоняют вора вокруг него, покуда он в силах держаться на ногах).

Почему тот же Петр Великий, который так охотно рубил головы, сажал на кол и колесовал (кстати, по какой причине кости при колесовании нужно дробить именно колесом?), Гришку Талицкого и его сообщника Савина за распространение возмутительных тетрадей о царской особе подверг копчению заживо: их окуривали едким дымом в течение восьми часов, так что у них вылезли все волосы на голове и на бороде, а тела истаяли, как воск.

Почему, в конце концов, женщин предпочитали казнить «без крови» — сжигать или топить? На каком основании выбирали, кого варить в воде, кого в вине, а кого в масле? Зачем нужно не просто медленно погрузить человека в воду, а предоставить это сделать приливу? Погрузить до пояса в бочку с негашеной известью, подвесить подбородком на перекладину так, чтобы казнимый едва доставал кончиками пальцев до груды камней и несколько часов изо всех сил тянулся на цыпочках, прежде чем умереть от удушья (если агония затягивалась, можно было время от времени убирать по камешку),— все это напоминает, скорее, не бухгалтерские расчеты, а вольную фантазию художника или игру счастливых любовников, не знающих, в какой еще позиции им воплотить свою солнечную страсть.

Когда душевнобольной Дамиен оцарапал Людовика XV перочинным ножом, казнь сочиняли всей Францией, но получилась всего лишь тяжеловесная компиляция: вырывать раскаленными клещами куски мяса, а в образовавшиеся раны вливать расплавленное олово, кипящее масло, смолу и другие тому подобные банальности, закончившиеся заурядным разрыванием на части четверкой лошадей. Зато королю было выказано подобающее уважение. Здесь мы имеем еще одну разновидность казни — казнь-жест.

Жест

Более демократичный смысл имеет казнь как жест коллективного отторжения: преступника волокут на место казни, привязавши к конскому хвосту, везут задом наперед на осле, в телеге для нечистот, наряженного в дурацкую шапку с рогами, с перьями, с хвостом, с погремушками, подвергая коллективному унижению со стороны народных масс, швыряющих в злодея нечистоты: чистый театр — знаки всенародного презрения. Нечто подобное происходило и у нас в 30-е годы — в символической форме всенародного одобрения.

В Китае и до самого последнего времени осужденных водили по улицам со склоненной головой, с плакатом на груди, выставляли на многолюдных митингах, чтобы они почувствовали, до чего они противны народу. В Иране на законных основаниях, кажется, и поныне сохраняется такая казнь, как забрасывание камнями (камни соответствующего размера привозят на самосвале, ибо они «не должны быть такими, чтобы лицо умерло от одного или двух ударов, но они не должны быть и такими маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями»). Смертная казнь при этом могла быть назначена за супружескую измену, за проституцию, за неоднократное употребление спиртных напитков, а также «за недостойную жизнь на земле».

Смертная казнь как жест отторжения, наверно, и в самом деле содействует сплоченности народа, давая яркое и зримое воплощение абстрактной формуле «в едином порыве». Может быть, именно эту ее функцию — функцию объединяюще-отторгающего символа — смутно чувствуют защитники смертной казни. Однако, чаще всего не догадываясь или не смея настаивать на эстетической, демонстративной функции смертной казни, они тщетно пытаются отыскать в ней функции утилитарные: уничтожение преступников, как опасных хищников (хотя их просто можно держать в клетках), а особенно — устрашение «потенциальных преступников».

Однако в те времена, когда на виселицах месяцами болтались полуистлевшие тела, — именно тогда публичные казни приобрели характер увлекательного зрелища. Казанова, присутствовавший при казни Дамиена, расположившись у окна в дамском обществе, заметил, как его знакомец приподнял сзади юбку одной из зрительниц и продолжал шуршать ею во все время многочасовой процедуры.

В Пруссии толпа немедленно бросалась на место казни играть в снежки. Диккенсу, присутствовавшему при повешении супружеской четы Маннинг, веселье толпы показалось ужаснее не только казни, но и самого преступления — и больше всех веселились будущие висельники.

Ну, а тот факт, что во время казни карманных воров совершалось больше всего карманных краж, — это пример уже хрестоматийный.

В ту пору, когда в России казнили за все подряд, у иностранных наблюдателей складывалось впечатление, что русские смерть не ставят ни во что: преспокойно надевают саван, петлю на шею и сами бросаются с подмостков; колесованный парень, лежа на колесе, с трудом высвободил раздробленную руку и вытер ею нос. Заметив кровь на колесе, он вытер и ее, а потом спокойно вложил руку обратно. Полузакопанные со связанными руками женщины кивком благодарили тех, кто бросал им деньги на гроб и свечи, и даже просили поправить косынку (агония иногда затягивалась на целый месяц).

В эпоху «столыпинских галстуков» Толстой и Короленко ужасались распространившейся среди детей игре в повешение. А уж как мы в детстве любили играть в расстрел!..

На утрату торжественности смертной казни не раз сетовали консервативные мыслители, свято верующие в ее необходимость. Чтобы вернуть престиж профессии палача, они предлагали выбирать палачей из людей «добрых, умелых, вежливых и отважных» (с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками). Добрейший поэт Василий Андреевич Жуковский по поводу массового свинства, творившегося во время казни тех же Маннингов, проникновенно писал: «Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогающий и ужасающий душу», дабы она была «актом любви христианской» — восхождение на эшафот должно начинаться с храма, сопровождаться «умоляющим пением», а толпа за оградой должна слушать его и креститься. Это предложение высмеял Чернышевский (едва ли не в единственном этом случае одобренный Набоковым), однако при всей его смехотворности Жуковский все-таки угадал главнейшую разновидность смертной казни — казнь-таинство.

Жертвоприношение

В древности смертная казнь, в отличие от убийства из мести, часто бывала жертвоприношением. У древних германцев, по свидетельству Тацита, карать смертью (и даже подвергать бичеванию) дозволялось только жрецам, да и они делали это «как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению Бога». В Скандинавии готовящийся к смерти преступник становился лицом, приближенным к Богу: казнь превращалась в народное празднество, являлись вожди, виновника торжества окружали почестями, украшали, одаривали подарками. Кровью казненного кропили священные предметы, а в Мексике жрец отжимал вырванное бьющееся сердце прямиком на губы идола.

Роль палача сближалась с ролью жреца — именно это окружало палачей почтением, и обаяние это не вернуть никаким чистым сердцем и холодными руками. Именно отблеск священнодействия позволял массовые сожжения еретиков превращать в атрибуты государственных торжеств — по случаю вступления на престол или в брак, по случаю рождения наследника и т.п. Жгли несколько дней подряд (без пролития крови — опять символ!) сотнями и тысячами, для пущей яркости обряжая средства иллюминации в пропитанные серой рубахи и набивая горючие вещества «в секретные части тела».

Ролью палача не брезговали и монархи: Дарий собственноручно отрезал нос, губы и уши мидийскому царю, Иван Грозный тоже любил потешиться, Петр I самолично отрубил головы пятерым стрельцам (а Алексашка Меньшиков похвалялся, что управился аж с двадцатью — казнь-спорт).

Именно благодаря мистическому, царственному отсвету, а не палаческим добродетелям в некоторых местностях Германии палачи обретали дворянский титул, а во Франции занимали почетное место в торжественных процессиях. Падать же их престиж, повторяю, начал тогда, когда казни стали придавать лишь сугубо земное, утилитарное значение.

Палачи по-прежнему окружались суевериями, но уже нелестными. С ними боялись жить рядом, боялись даже принимать у них деньги, выискивая на них кровавые пятна. В России стало трудно находить помощников палачей, которых прежде просто выдергивали из толпы, а в 1768 году был издан указ, вообще запрещающий привлекать в палачи на общественных началах — из-за «неустройств и обид».

Когда в казни начали видеть лишь простую санитарную функцию, престиж палача и начал сближаться с престижем ассенизатора и «тараканомора». Окружить убийство беззащитного человека поэзией и вообще, по-видимому, возможно лишь во имя каких-то надчеловеческих святынь: Справедливости, Целесообразности, Бога, в конце концов.

Таинство

Казнь-месть, казнь-нравоучение, казнь-спорт, казнь-цирк, казнь-жест вполне возможны и сегодня — только не казнь-таинство. Однако, утратив театральное, символическое значение, смертная казнь перестает выполнять едва ли не единственную функцию, которую она хоть когда-то имела. Значение символа и без того всегда приходит в столкновение с его материальной природой (кощунствуя, прежде всего указывают именно на нее: икона — доска, знамя — тряпка), а такая процедура, как убийство, тем более не может не быть отвратительной, если вглядываться не в символическое значение, а в материальные детали: даже в охваченном гильотинирующим энтузиазмом Париже, когда падение голов в корзину приветствовалось взрывом аплодисментов, прокурор просил принять меры пртив собак, собирающихся лакать кровь казненных.

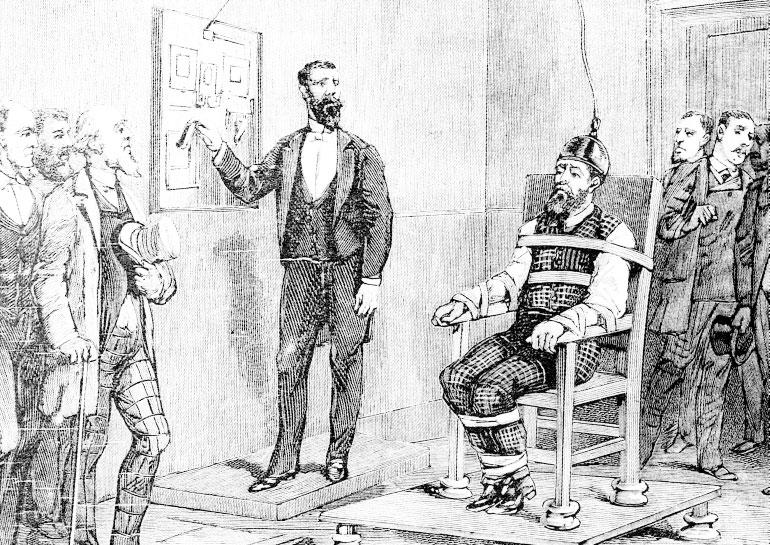

Сторонники смертной казни уже много лет идут по этому пути, тщетно стараясь изгнать из убийства низкие, «земные» подробности. В Великобритании в 1949 году специальная Королевская комиссия, составленная для исследования различных способов казни с точки зрения их «гуманности, надежности и пристойности», нашла, что нет ничего гуманнее и пристойнее, чем повешение, соединенное с падением (высота падения — дело индивидуальное), но их противникам довольно указать на разрыв или передавливание спинного мозга, на непроизвольную дефекацию, от которой казненный теряет до полутора килограммов веса.

В Калифорнии повешение было заменено газовой камерой после того, как у повешенного оторвалась голова, беспардонно нарушив все требования благопристойности.

В 1888 году в Нью-Йорке особая комиссия после двухлетних заседаний также выбрала «наиболее человечный и удобный способ казни», остановившись в конце концов на электрическом стуле (влажные медные электроды закрепляются на голове и ноге, предварительно обритых, смерть наступает от паралича сердца и дыхания). Но подробности и здесь оказываются неблагопристойными: обугленные внутренности, запах горелого мяса, страшные корчи, во время которых у жертвы вырываются звуки, похожие на конское ржание, происходит непроизвольное мочеиспускание, дефекация, слюнотечение, кровавая рвота. Иногда казнь затягивается до четверти часа, а жертва все еще продолжает дышать.

Внутривенное вливание яда, для благожелательного взгляда, — просто медицинская процедура обезболивания. Однако при зарубцованных венах может потребоваться и хирургическое вмешательство. Кроме того, при сопротивлении осужденного яд может попасть в артерию или мышечную ткань и причинить страдания. Иногда человек остается в сознании минут десять и жалуется на боль. На что уж невинно отравление газом (цианид) — смертника привязывают к креслу в герметичной камере, похожей на батискаф, к груди прикрепляют стетоскоп, посредством которого врач через наушники следит за сердечной деятельностью, — но уже сама эта продуманность выглядит циничной. К тому же и бессознательное состояние наступает не сразу из-за того, что казнимый негодяй задерживает дыхание. Затем на лбу вздуваются вены, тело содрогается от страшного кашля, сопровождаемого обильным слюнотечением. Притом и после потери сознания тело может дергаться и биться затылком еще несколько минут…

Рациональные аргументы против смертной казни были, в основном, известны и сто лет назад. Социологи, сопоставляя статистику казней и статистику убийств, обнаружили лишь одну закономерность: каждый новый режим начинал усиленно казнить, постепенно смягчаясь, но ни жестокость, ни снисходительность не производили на убийц никакого впечатления. В жутких подробностях тоже не было недостатка (проф. Минаков даже высказывал мнение, что многих повешенных хоронят заживо; был действительный случай, когда при вскрытии повешенного в анатомическом театре оказалось, что у него бьется сердце, причем оно продолжало биться еще несколько часов).

В распоряжении сторонников смертной казни оставались (если не считать лжи) только пафос и ритуалы — четко предписанные манипуляции, сама бессмысленность которых заставляет искать в физиологически-канцелярской процедуре нечто таинственное; утратив магическое значение, ритуалы приобрели значение маскировочное.

Я не говорю о каком-нибудь Эквадоре, где убийц обряжали в белое с красным, изменников в черное, а отцеубийц — так даже в белую тунику, обрызганную кровью и притом разорванную, а голову покрывали черным покрывалом, — нет, даже в просвещенной Франции отцеубийца еще недавно шел на гильотину босиком, покрытый черной вуалью. Да и вплоть до самой отмены смертной казни в 1981 году у осужденных перед гильотинированием вырезали ворот рубашки. (Не лучше ли тогда уж вовсе снять рубаху?)

В России казням террористов тоже старались придать характер таинства (барабанная дробь, высоченные колесницы, саваны, надетые на живых), но канцелярия берет свое, все утилитарные процедуры неизбежно рационализируются: ве¬шают по очереди на пожарной лестнице, прислоненной к стене, перед казнью с осужденного берут подписку, что с приговором он ознакомлен. В современных Соединенных Штатах — при том, что осужденных перед казнью потчуют успокоительным снадобьем, — ровно за четыре недели, однако же, снимают мерку для последнего костюма, ровно в четыре тридцать — «последний прием пищи», между пятью и шестью бритье головы и ноги, а ровно в семь включается рубильник. Но канцелярские подробности (чего стоит одно только изготовленное заранее свидетельство о смерти: «причина смерти — казнь электрическим током») способны демистифицировать самый утонченный регламент.

В нашей стране до последнего времени расстреливали без особых затей, и это обнадеживает: значит уже никто не пытается омерзительное превратить в торжественное. Хотя, с другой стороны, простоту легко принять за величие. Может быть, был не так уж неправ Достоевский: нравственно только то, что совпадает с нашим чувством красоты. И, может быть, в вопросе о смертной казни эстетические критерии не менее важны, чем утилитарные.

***

Простенький тест: если бы кто-то неопровержимо доказал, что выматывание кишок снизит преступность на 15%, согласилось бы принять эту казнь ваше эстетическое чувство? Мое — нет. Я соглашусь скорее подвергнуться дополнительному риску, чем жить в мире, где такое происходит.

Александр Мелихов