Министерство просвещения растревожило любителей русского языка (какое бы образование ни получил наш человек, он всегда готов поучаствовать в дискуссии о языке), анонсировав изменения правил орфографии и пунктуации. В проекте постановления говорится, что правила не менялись с 1956 года, в языке произошло много изменений и с этим надо что-то делать.

Впрочем, примеры нововведений не выглядят шокирующими. Предлагается писать через «е» дилер, киллер, дефолт, риелтор, карате, лоукостер и каршеринг. И через «э» лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет и рэп.

О предыдущих языковых реформах «Город 812» беседовал с Павлом Клубковым, к сожалению уже ушедшим от нас петербургским филологом.

– В 1964 году была попытка провести реформу орфографии. Почему она не удалась?

– Попытка не удалась из-за волны общественного мнения. А общественное мнение иногда демонстрирует крайнюю безграмотность.

– То есть вы считаете, что надо было узаконить написание слова “парашют” через “у” и слова “мышь” без мягкого знака?

– “Парашют” и “жюри” – корневые орфограммы, которые ни с чем не связаны. А в слове “мышь” мягкий знак является показателем рода, склонения и отсылает нас к форме “мышей”, а не “мышов”. По этой же причине говорили, что не надо переделывать “огурцы” в “огурци”, потому что тогда кто-нибудь непременно будет говорить “огурцей”. Но в случае с той неудавшейся реформой из-за нескольких частных случаев поднялась волна, опирающаяся на миф о русской орфографии, которую никогда не трогали. Тогда как в русском языке общепринятой орфографии не было вплоть до конца XIX века. И то во время Первой мировой войны с ней очень много спорили, потому что разработал ее якобы немец – академик Грот. Хотя он был таким же немцем, как и Даль.

– Так нужна реформа русского языка?

– Реформа русского языка – это все равно что реформа климата. А кодификация орфографии, выпуск новых словарей и более осмысленных правил, конечно, нужны. Вообще, пересмотров орфографии в России было достаточно. Во времена Петра I – тогда к этому были приложены государственные усилия. Затем – когда заработала академическая типография. Или когда вышла грамматика Ломоносова. Если мы сравним учебники русского языка, выходившие в России в XVIII – XIX веках, то поймем, что они содержат разные орфографические нормы. Мы же с конца XIX века пишем по орфографии, разработанной Гротом, – с поправками 1917 года, когда Временное правительство, а потом и Совнарком приняли созданный отделением русского языка и словесности Академии наук проект реформы орфографии. Так что собственно реформа была одна, и все ее изменения умещаются на одной странице: не писать “ер” в конце слов на твердые согласные, отказаться от буквы “ять”, исключить буквы “фита”, “ижица” и “и десятеричное”. То, что пытались сделать в 1960-е годы, было всего лишь попыткой внести несколько изменений. По-моему, слава богу, что их не внесли. Но люди, которые их разрабатывали, не были ни идиотами, ни злоумышленниками.

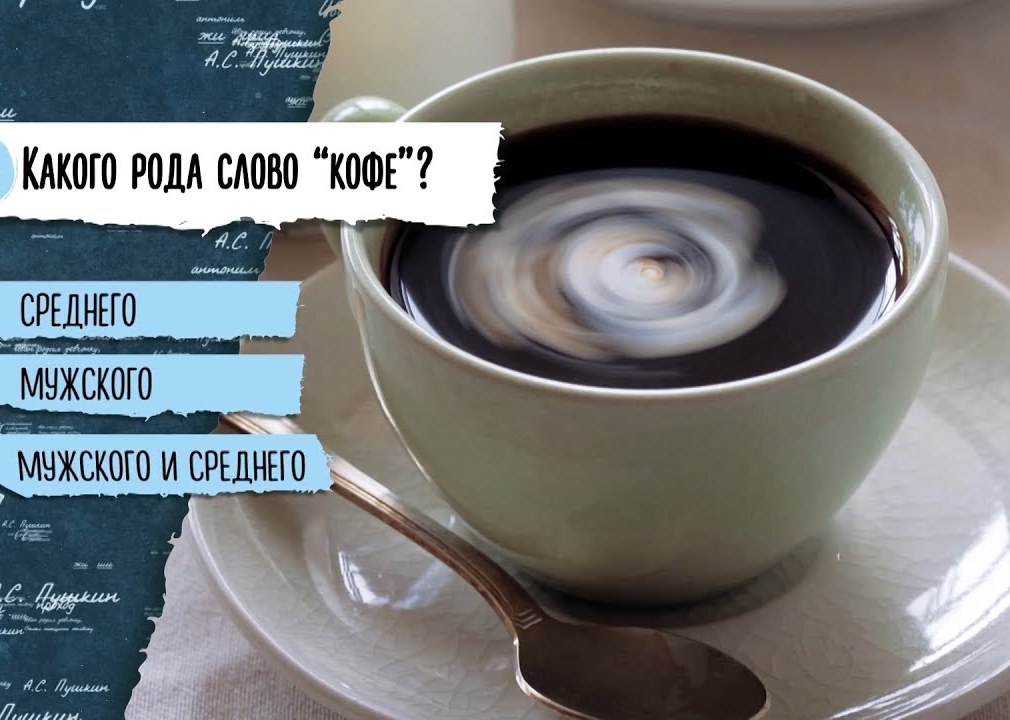

– Зато попытка ввести новые нормы русского языка удалась не так давно – когда сказали, что «кофе» может быть среднего рода.

– Никаких новых норм нет. Это мыльный пузырь.

– Как это?

– Словари изменялись и пересматривались на протяжении всей своей истории. Каждые несколько лет в них вносятся изменения. Другое дело, что журналисты и издатели сами редко в словари заглядывают. Заглянули они туда лишь тогда, когда Министерство образования составило короткий список рекомендуемых норм, – и обнаружили то, что оказалось для них большой неожиданностью. Слово “кофе” мужского и среднего рода появилось в словарях в 1980-х годах, еще при советской власти. То же относится к вариативному ударению в слове “договор”. Оно было таким еще в орфоэпическом словаре Аванесова. Да и в других тоже.

– Но там эти слова помечены как “разговорные”.

– Это означает “допустимо в неофициальной речи”. Но ведь оно давным-давно звучало и в официальной. Почти все наше начальство всегда говорило “дОговор”. У Ленина и Троцкого, еще у некоторых, было гимназическое образование – так что они владели литературной нормой. А советское начальство литературной нормой не владело. Но мы говорим не о начальстве, а об эталонной норме русского языка.

– Так что же происходит с нормой?

– С некоторыми из так называемых новых норм получилось совсем уж недоразумение. Например, слово “йогурт” впервые проникло в русский язык с ударением на последнем слоге, именно в этом виде оно было зарегистрировано во всех словарях еще с 1930-х годов. Причем в словаре Ушакова есть даже два, совсем необычных варианта – “югУрт” и “ягУрт” – но ударение никогда не было вариативным. Потом сам продукт исчез из продажи, и мы перестали о нем говорить. А заново йогурт появился уже с новым ударением – видимо, через английский язык, с переакцентуацией. Исторически это ударение было французским: первой йогурты начала производить фирма Nestlé.

Короче говоря, новые словари сообщают, что в этом слове традиционное ударение – на последнем слоге, но, поскольку им сейчас никто не пользуется, можно “ударять” первый слог. И вот на это разрешение обиделись. Люди заглянули в словари и сказали, что никогда об этом не слышали. Но, ребята, это же вы не слышали! Значит, вы попросту не очень образованны. Или у вас плохая память. Или вы слишком молоды. Так или иначе, все слова, приводимые в качестве новшеств, новшествами не являются.

– То есть в этой словарной реформе вообще ничего нового не было?

– Новым было только то, что министерство строго приказало всем пользоваться конкретными словарями конкретного издательства. Издатели других словарей обиделись, поняв, что от них уплывает колоссальный госзаказ. Я полагаю, именно отсюда пошла вся эта волна. Издание учебников и словарей очень выгодно. Когда весь этот заказ достается одному издательству, остальным становится ужасно обидно.

– Разве грамотные люди сами по себе не могли возмутиться среднему роду слова “кофе”?

– Люди, считающие себя грамотными и выступающие на публике с обвинениями, просто обязаны заглядывать в словари и знать предмет, о котором спорят. Другое дело, что это мероприятие было осуществлено достаточно неуклюже – как и все, что делает министерство. Начальство почему-то считает, что ужесточение формальных требований – к диссертациям, документам и прочему – может привести к росту качества.

– Филологи говорят, что русский язык – это постоянно меняющийся живой организм. Зачем ему, в таком случае, норма?

– Она исторически складывается. Одни варианты оказываются более престижными, чем другие. Если человек говорит “тубаретка” или “на колидоре”, мы понимаем, что он не образован. Эти слова его компрометируют в глазах окружающих. Мы должны учить детей так, чтобы они говорили на литературном, нормированном русском языке. Ведь именно литературный язык объединяет народ во времени и пространстве.

– То, как русский зачастую преподают в школе, многих раздражает. Не от этого ли раздражения появляются всяческие новоязы вроде “подонковского”?

– Да нет, какой же это язык? Это – орфографическая забава.

– Но она была привязчивой.

– Сейчас “подонковский” язык используется нечасто. Я провожу в интернете много времени и вижу, что от того “языка” остались только отдельные слова – как и всегда в случаях с такими поветриями. Покажите мне художественное произведение, научную статью, аналитический обзор, написанные с использованием “подонковской” орфографии.

– Вы лояльны к “подонкам”, но при этом любимое многими ударение в слове “позвОнишь” вас раздражает.

– Не то чтобы раздражает. Когда кто-то так говорит, я понимаю, что у него было трудное детство, и он не вполне доучился. Варианты “позвонИт” и “позвОнит” не равноправны. Потому что на первый вариант никто не поморщится, а на второй скажут – “знаем мы этих, из подворотни”. Такое ударение – в каком-то смысле указатель на трущобное прошлое. Если угодно, социальный индекс. Язык всегда работал, и будет работать, как сословный маркер. Он маркирует образованность, интеллигентность.

– Меня в свое время покоробило правильное ударение в слове “кулинАрия”. Мне его просто не произнести.

– А “фОльга” вы произнести можете?

– Нет.

– А я произношу, и вижу, что многие другие так говорят. И мне это нравится.

– И кто из нас коверкает русский язык?

– Язык – это нечто социальное, находящееся вне нас. Он представлен в виде кодексов – словарей и грамматик. А кроме языка существует и индивидуальная речь. С языком ничего страшного не происходит. Все страшное всегда случается с речью конкретных людей. У каждой социальной маски есть свои характерные речевые черты. Например, ясно, что в общественном транспорте с незнакомыми людьми мы говорим не так, как у себя на работе или в семье. Если вы воспитанны, то вы чаще извиняетесь перед незнакомыми людьми и не спрашиваете их о личном.

– Были в прошлом скандалы с узакониванием каких-либо языковых норм?

– Сколько угодно. Например, со словом “влияние”. Оно многих раздражало в начале XIX века. Говорили, что оно варварское, несуществующее. В случае с нормами многое зависит от того, с кем вы имеете дело. Большинство носителей русского языка нормально воспринимают выражение “что-то довлеет над чем-то”. Но еще есть некоторое количество старичков, которые знают и помнят, что “довлеть” не означает “преобладать”, а означает “быть достаточным”.

– То есть для того, чтобы норма изменилась, должна произойти смена нескольких поколений?

– Да, но когда умрут одни авторитетные старички, появятся другие. Языковая норма всегда консервативна. Она не дает языку расползаться и всегда направлена в прошлое. Мы же учимся не у детей, а у тех, кто старше нас. И это правильно. Если бы язык менялся с естественной скоростью, без нормирования, то мы сейчас не понимали бы текстов, написанных сто лет назад. Русский литературный язык получил кодификацию в начале XIX века, и мы прекрасно понимаем тогдашние тексты. А то, что было написано в начале XVIII века, требует перевода. Между текстами Кантемира и Пушкина – колоссальная разница. Так что литературная норма – своего рода тормоз развития языка. Она объединяет нас во времени, условно говоря, с Пушкиным.

– “Тормоз развития” – звучит негативно.

– Ну, хорошо – пусть будет тормоз старения. Представьте, что вам удалось приостановить увядание собственного организма. Так и здесь. Разумеется, любые изменения в языке, не мотивированные логикой и здравым смыслом, раздражают. Но язык все равно меняется.

– Что влияет на развитие языка?

– Все. Язык развивает каждый говорящий. Чем громче он говорит, чем больше его слышат – тем больше он становится эталоном. Маленькие дети стараются говорить так, как говорят их старшие авторитетные товарищи. Тот, кто является социальным авторитетом, становится образцом. Но поскольку единого социального авторитета у нас в стране нет и, строго говоря, никогда не было, то и идеалы у каждого из нас свои.

Иностранные языки на русский тоже влияют. Как только мы получаем предмет, мы получаем и его название, иногда заменяя старое новым. Например, в русском языке никогда не было слова “лобстер”. По-русски это животное всегда называли омаром. Потом омары исчезли из меню ресторанов на долгие годы, а когда появились, стали лобстерами. Или было слово “beef steak” – кусок мяса, зажаренный определенным образом. Это слово пришло к нам в XIX веке в виде слова “бифштекс”. Позже русские люди побывали в Америке и узнали, что там блюдо называется просто стейком. Кроме того, у нас и сама суть блюда изменилась. Появился “рубленый бифштекс” – котлета без добавления размоченного хлеба. И многие до сих пор считают, что настоящий бифштекс – это котлета. А сама котлета пришла из французского языка и означала “ребро, изжаренное с избитым и сложенным лепешкою мясом” (так толкуется это слово в словаре Даля).

– Кстати, словарем Даля сейчас можно пользоваться?

– Конечно. Но прежде всего, надо понимать, что словарь Даля – не нормативный. Даль записывал все слова, какие слышал. Так что к его словарю неприменимы понятия “правильно” или “неправильно”. Поэтому, когда сейчас некоторые пытаются, имитируя старую орфографию, ориентироваться на Даля, они выглядят совсем глупо. У него была своя орфография. Он, например, не любил удвоенных согласных: в его словаре мы обнаруживаем такие слова, как “алюр”, “апарат”, “атестат”. При этом у Даля можно найти слова, не вошедшие в другие словари. У него есть огромное количество пословиц и поговорок, которые сами по себе крайне интересны. Если угодно, Даль – это языковой материал, демонстрация богатств русского языка, а не повседневный инструмент.

– В современном русском языке еще остались неизученные области?

– Количество областей, которые подлежат изучению в русском языке, и их масштабы были по-настоящему осознаны лишь к концу ХХ века. Ученые поняли: чтобы изучение языка стало полноценным, нужно исследовать все его варианты. Например, можно изучать то, что называется трамвайным дискурсом. Или особенности советского бюрократического стиля. Или диалоги в чатах.

– Сейчас какие темы в моде у авторов филологических диссертаций?

– В последние 10 – 15 лет появилось огромное количество работ, посвященных так называемым концептам. Концепт – это очень широкое понятие. Что есть “мечта” в русском языке, или “дорога”. Какие ассоциации они вызывают, с какими другими понятиями связаны, какие у этих слов исторические, религиозные, фольклорные корни. Работ на подобные темы столько, что сейчас они многих раздражают. Мне, во всяком случае, не хочется читать диссертацию, в названии которой присутствует слово “концепт”.

Еще есть такой унылый тип научной работы, где все не очень внятно. Допустим, “Имена прилагательные в творчестве Льва Толстого”. Почему именно прилагательные и почему именно в творчестве Толстого? Если подходить к теме уныло-схематично, то можно сделать не очень внятный вывод – вроде того, что Толстой владел прилагательными. С другой стороны, если я вижу работу, которая называется “Атрибутивные словосочетания в романах Ильфа и Петрова”, я заранее знаю, что это довольно интересно. Потому что для этих авторов чрезвычайно характерны неожиданные сочетания существительных с прилагательными – какие-нибудь “эмалированные” уши. Но даже в этом случае надо понимать, чего ты хочешь получить от материала, какую истину хочешь узнать.

– Мой приятель любит говорить, что основная задача современных филологов – изучать влияние буквы “щ” на язык Достоевского.

– Филология как таковая – не наука, а практическая деятельность, искусство чтения текстов. Язык постоянно меняется, и нужна какая-то специальная инстанция, которая учит и учится читать старые тексты. Поэтому, когда речь заходит о языке Достоевского или другого классика, филологи как раз выполняют свои прямые обязанности – то есть толкуют тексты. При первом приближении мы очень многого не понимаем в произведениях классиков. А чтобы понять, что говорит нам классик, необходимо заняться анализом его языка.

– Не за это ли общество недолюбливает филологов? Оно же редко видит результат вашей работы.

– Программы машинного перевода или поисковики – все эти гуглы, яндексы и так далее – работают на солидном лингвистическом основании. Но этого никто не замечает. Чтобы сориентироваться в море информации, необходимы какие-то инструменты. Их разработкой, помимо прочего, занимается лингвистика. Или есть такое модное общетехническое направление, как роботехника. Как сделать так, чтобы машина выполняла определенные команды? Она должна в каком-то смысле понимать язык. А что значит “понимать язык”? Вот лингвисты и занимаются изучением того, что мы делаем, когда говорим. В этом у них находятся точки соприкосновения с психоневрологами, со специалистами по мозгу, биологами, медиками. Этих точек так много, что зачастую все размывается. Мы забываем о том, что наша узкая задача – изучение собственно языка, а не того, в каком месте мозга он локализуется. Лингвист вовсе не обязан проводить эксперименты с душевнобольными или препарировать мозг. У нас еще пока хватает своей работы.

– Какой?

– Главный парадокс языка заключается в том, что мы свободно говорим, но не понимаем, каким образом это делаем. Мы можем никогда не нарушать правила, но не отдаем себе отчета в том, как они работают. Человек, говорящий на русском литературном языке, никогда не ошибется, выбирая показатель “ся” или “сь” в возвратных глаголах. А какое правило здесь действует? Очень простое: после согласных “ся”, после гласных – “сь”. Все его выполняют, не зная о его существовании. Задача лингвистов, в частности, выявить систему правил, присутствующих в мозгу у человека. Замечаем эти правила мы только тогда, когда смотрим на язык со стороны – например, когда иностранца надо обучить. Значительная часть содержательных работ, посвященных современному русскому языку, исследует закономерности, на которые опирается выбор той или иной формы, или значения маленьких, почти незаметных слов. Например, в каких предложениях может появиться частица “то”. Что значит слово “вот” в русском языке, где оно появляется, что маркирует. Таких тем много, и все они имеют прямое отношение к пониманию того, как устроен язык.

– Раньше много говорили о существовании петербургской и московской языковых школ. А сейчас они существуют?

– Школы существовали всегда. В нашем случае, в дело вступает еще и традиционная оппозиция “Москва – Петербург”. Если что-то есть в Москве, то должно быть в Петербурге, и наоборот. Разумеется, принципиальных различий в плане изучения тех или иных языковых проблем между московской и петербургской филологическими школами нет. Но есть различия частные. Москвичи и петербуржцы по-разному определяют фонему. Из-за этого получаются немножко отличные друг от друга научные концепции. Например, наблюдаются разногласия по поводу фонем “и” – “ы”. Они неоднократно служили предметом для разнообразных шуток. Москвичи не считают “ы” самостоятельной фонемой, а петербуржцы считают. Также, разумеется, есть преемственность от учителя к ученику. У каждого исследователя – своя родословная, уходящая корнями зачастую в XVIII век. В то же время люди постоянно переезжали из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву. Так что все смешалось в нашем общем доме, хотя минимальными различиями мы по-своему дорожим.

– А в языковых спорах петербуржцев с москвичами кто прав?

– Эти разногласия касаются просторечия. В петербургском просторечии словом “булка” называют белый хлеб любой формы. Если честно, образованные петербуржцы так не говорят, поскольку различают булку, батон, белый хлеб. Слово “кура” тоже внелитературное. Москвичи уверяют, что так говорят только у нас. Это неправда: слово “кура” использовалось во всем советском общепите вместо более подходящего слова “курятина”.

– Получается, говорить “батон белого” правильно?

– Батон – это хлеб определенной формы. По-французски bâton значит “палка”. Если имеется в виду хлеб – то продолговатой формы, вытянутый. Соответственно, если хлеб круглый, то батоном называться уже никак не может.

Но московские и петербургские нормы по-разному складывались. Москвичи раньше говорили “коришневый”, а сейчас говорят, как петербуржцы, – “коричневый”. Московская норма предполагает твердое “с” в возвратных глаголах – “купался” произносится как “купалса”. Но сейчас и в Москве говорят мягко, как у нас. Так что в большинстве случаев победил Петербург, а не Москва. Хотя за московскими вариантами стояли мхатовские традиции и другие авторитеты.

– Подсчитали, что в английском языке 900 тысяч слов, в немецком – 250 тысяч, а в русском – всего 150 тысяч. Это значит, что в сравнении с другими языками русский не так уж и богат?

– Это все миф. Не бывает языков богатых и бедных. Сколько нужно слов, столько у нас и есть. Абсолютная ерунда, что в английском языке 900 тысяч слов. Покажите мне англичанина, который все их знает. Объем человеческой памяти одинаков у всех народов. Так что русский интеллигент знает ничуть не меньше слов, чем английский. Просто на изучение и описание языка в Великобритании кладутся большие деньги. Английские словари составляют огромные коллективы. Скажем, над Оксфордским словарем работали, по-моему, 600 человек, а то и больше. А в рабочей группе по составлению академического словаря современного русского языка – от силы шесть человек. Существует огромное количество терминов, которые в обычные словари не входят. Я могу сказать слово “треугольность”, и все меня поймут. Но в словаре его нет. Количественные показатели можно учитывать только тогда, когда нам объяснят, как насчитали 900 тысяч английских слов и 150 тысяч русских. Слова не посчитать. Количество фонем четко ограничено – не больше 45. Количество морфем тоже в принципе можно посчитать. А вот количество слов совершенно необозримо.

Кроме того, как только языку понадобится какое-то средство, оно тут же у него появится. Если в языке нет слов для выражения каких-то смыслов, значит, в этих смыслах нет потребности. А так как все мы принадлежим к одному человеческому роду – все языки по-своему похожи, и каждый из них представляет собой совершенство. Поэтому, чтобы блестяще выучить чужой язык, надо потратить жизнь. Когда мне рассказывают о разведчиках, выучивших немецкий язык в совершенстве на краткосрочных курсах, я понимаю, что это выдумка. Большая часть наших разведчиков, выдававших себя за немцев, либо были немцами, либо изучали немецкий с детства, с гувернанткой.

– Так какого человека вообще можно назвать грамотным?

– Грамотный человек должен соблюдать очень жесткое правило: употреблять слова, которые сам понимает. Когда государственный чиновник говорит, что “в прокуратуре должно быть место, где работники могли бы выполнять свои религиозные функции”, это значит, что он не понимает значение слова “функция”. Когда Валентина Ивановна Матвиенко предлагала перевести какие-то инструкции на “язык родных осин”, она не понимала, что выражение “язык родных осин” означает “язык плохих переводов”. (Это цитата из известной эпиграммы XIX века “перепер он нам Шекспира на язык родных осин”. Эпиграмма Тургенева на переводчика шекспировских текстов Кетчера.) Когда в дублированном фильме столицу Китая называют Бейджингом – это безграмотно.

Вообще, самые безобидные ошибки – в ударениях. На это надо просто указывать. Гораздо хуже, когда синтаксис становится невнятным – это значит, что что-то неправильно с рассуждениями.

– Как относиться к ненормативной лексике?

– Благодаря интернету стало понятно, что наиболее брутальные высказывания являются также и наиболее бессодержательными. Когда люди начинают обзывать друг друга и при этом материться, мне совершенно неинтересно.

– То есть с обсценной лексикой надо бороться?

– Раз она есть, значит, есть. Вопрос заключается в том, использовать ли ее, а если использовать, то как.

– А вот есть группа “Ленинград”. Про Шнурова можно сказать, что он виртуозно матерится?

– Местами это действительно по-своему интересно. Например, прелестная песня из фильма “День выборов”. Но мат – это очень сильное средство, а даже сильные страсти можно выражать цензурно. Если, уронив на ногу утюг, вы нечленораздельно визжите, это нормально. Если же вы при этом начинаете материться, то это означает, что ваша мама материлась над вами в колыбели. Вообще, все зависит от ситуации. Существует свод определенных правил. Приличия есть и в речи тоже. Материтесь, сколько хотите, разговаривая наедине с близким человеком. Но если вы материтесь в разговоре по мобильному телефону и едете при этом в маршрутке, вы нарушаете общественный порядок.

– А использование жаргонных словечек – это тоже плохо?

– Как сказать. В нашем языке прочно закрепились канцеляризмы и криминальное арго. Иногда из них получается удивительный коктейль. Блатная лексика проникла в общее употребление, и ничего хорошего в этом нет. Когда серьезные слова “украсть” и “убить” заменяются легкими и веселыми “стырить” и “кокнуть”, то и обозначаемые ими действия начинают выглядеть едва ли не безобидно. Правда, избранные слова – вроде “беспредел”, “разборки” – закрепились в речи. Еще раньше стали общелитературными такие жаргонные выражения, как “разношерстный” и “втирать очки”. С другой стороны, слова, бывшие жаргонными 300 лет назад, и сейчас могут такими оставаться. Слово “клевый”, к примеру, отмечено в словарях XVIII века. Это из жаргона бродячих торговцев – офеней. Оно так и не стало литературным, но в качестве яркой краски может быть использовано. Надо просто понимать, когда его можно использовать. Говорят, что правила для того и создаются, чтобы их нарушать, – но только с какой-то целью. Иногда в ситуации языковой игры мы пользуемся ненормативными языковыми средствами, чтобы подчеркнуть неформальность общения.

– Есть ли в русском языке правила, которые вас раздражают?

– Некоторые правила сформулированы не очень внятно. Но это в основном относится к орфографии. А орфография – это не совсем язык. Когда очередное орфографическое новшество называют “реформой русского языка” – это полный бред. Орфография – это всего лишь способ писать. Язык гораздо обширнее.

– Но орфография также указывает и на грамотность человека. Бывает, в личном общении человек прекрасен, а получаешь от него письмо с ошибками.

– Это значит, что человек выдает себя не совсем за того, какой он есть на самом деле. Все наше поведение является знаковым. Мы постоянно посылаем миру информацию о себе. И периодически допускаем проколы.

Катя Щербакова