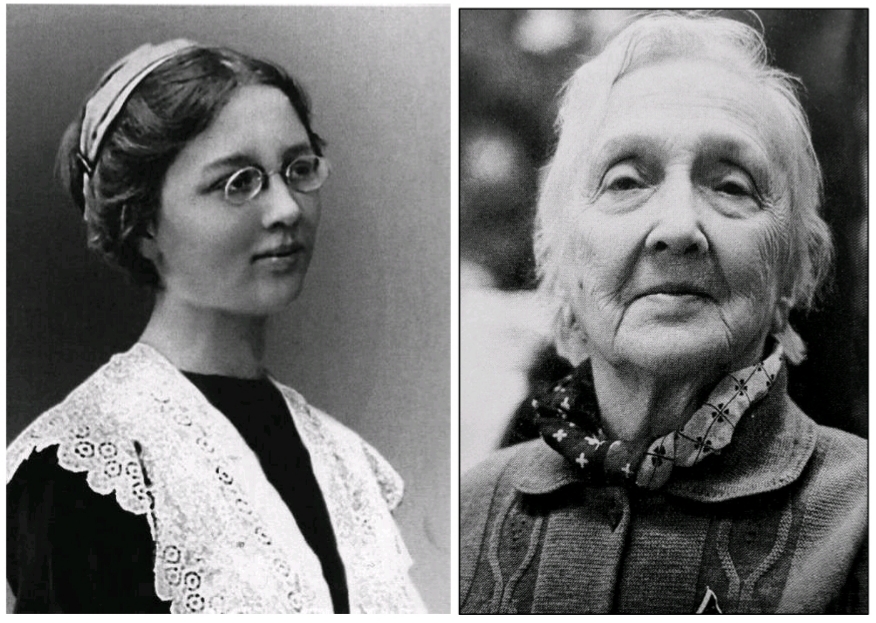

91-летняя Наталья Максимова и сегодня гораздо больше похожа на героиню какого-то британского телесериала, чем на обитательницу небольшой квартиры в скромной пятиэтажке в самом начале Среднеохтинского проспекта.

Наталья Владимировна любезна и иронична. Она вспоминает обо всём, даже самом тяжком, что было в её долгой и непростой, – как, наверное, у всех людей, прошедших сквозь XX век, – жизни, с аристократическим спокойствием и едва заметной улыбкой…

Мы старались найти еду, где только могли

– Всем, кто пережил первую блокадную зиму, мы задаём один и тот же вопрос, на который всякий раз получаем очень разные и очень ценные для нашей памяти ответы: как вам удалось выжить?

– Мы жили в коммуналке на Плеханова (теперь она снова Казанская), д. 5, кв. 42. Вода у нас была во дворе всю блокадную зиму, она текла из какой-то трубы. Это был не кран, а просто труба, из которой текла вода. Вообще, у нас в доме был очень хороший управхоз (управдом, — М.С.), деревенский — понимал, как хозяйством надо заведовать. Звали его Григорий Мякишев. Он приехал во время раскулачивания и всяких прочих крестьянских несчастий в город. Сначала работал дворником. Потом стал старшим дворником. А потом — управхозом. Во время войны по его распоряжению и под его руководством жильцы дома обматывали трубы и красили перекрытия, чтобы они не горели. А когда мы были уже в эвакуации, Григорий написал папе письмо: «Владимир Владимирович, не беспокойтесь, квартира в порядке, можете приезжать». А надо сказать, что папа, — даже когда мы были в эвакуации, — платил квартплату всю войну.

– А как вам удалось вернуться в Ленинград? Ведь далеко не всем это разрешалось?

– Мы эвакуировались вместе с сотрудниками Путейского института. В конце войны они стали по очереди получать вызовы из Ленсовета, и папа тоже получил. Мы вернулись домой в Ленинград в августе 1944 года, и папа стал работать там, где нашлось рабочее место — в Технологическом институте.

– А до войны где он работал?

– В Лесотехнической академии на кафедре сопромата.

Помимо этого, он работал инженером в институте, который назывался НИИК — Научно-исследовательский институт коммунального хозяйства. Там, с началом войны, он стал консультантом: ездил по объектам — домам, предприятиям, — чтобы определить степень их разрушения после попадания снарядов и принять решение — восстанавливать эти здания или нет. Одним словом, делал экспертизу разрушенных зданий Ленинграда. Иногда ездил на экспертизу военных объектов. Там его гречневой кашей кормили! Вот! Но принести домой что-то съестное — не получалось… А в самом начале войны папа еще принимал участие в строительстве оборонительных рубежей вокруг Ленинграда.

Там он желудок себе расстроил, приехал худющий совсем, еле-еле… Даже на фоне других блокадников он выглядел очень худым.

– Неужели такое было возможно?

– Судите сами. Когда мы в августе 1942 года уезжали из Ленинграда в эвакуацию, мы ехали в двух теплушках. Это была группа сотрудников, которых вывозил профессор Арсений Николаевич Митинский с кафедры сопромата, он тогда работал и в Лесотехнической академии, и в Путейском институте… Но, в общем, он всех своих собрал под крыло и в двух теплушках вывез из Ленинграда. На станциях блокадников подкармливали, так положено было. А на одной станции начальник заартачился, сказал, что много у нас людей, а у него уже всё кончилось. Тогда Арсений Николаевич сказал: «Владимир! Покажись». И папа показался, шатаясь в дверях теплушки, а Арсений Николаевич и говорит: «Вы видите, каких людей я везу, как вы можете говорить, что у вас чего-то нет?!». Ну, таким вот образом мы и доехали…

– А почему вы не эвакуировались раньше?

– Потому что были живы бабушка Поля, бабушка Люба и дедушка Илья — мы все в одной квартире жили. Бабушке Поле было под 80, бабушке Любе шел седьмой десяток, а дедушке было 82. Везти меня и троих таких глубоких стариков было бы слишком тяжело. И поэтому мы никуда не поехали. А их постепенно не стало… И тогда мы втроем с мамой и папой эвакуировались…

- Семья Максимовых: Пелагея Тимофеевна (называла себя Полина), Владимир Алексеевич, слева Владимир (папа Н.В.), его братья Лёшенька и Боречка

Папин папа — Владимир Алексеевич — умер задолго до войны. И я, и даже моя мама его никогда не видели. До революции он работал чиновником в министерстве лесного хозяйства. В чинах каких-то советников. Добросовестно работал.

- Бабушка Люба (Любовь Наумовна) и дедушка Илья (Эли Ноевич, но звал себя Илья Николаевич) Кац – мамины родители

А дедушка Илья работал в «Биржевых ведомостях» — «Биржёвке».

- Издательство С.М. Проппера и типография «Биржевых ведомостей». СПб, Галерная ул., д. 40

Он начинал там еще как наборщик текста, но потом стал метранпажем — готовил к печати листы газеты, распределял по ним текст. Однажды была забастовка, рабочие потребовали прибавку — копейку на рубль, а правление, во главе которого стоял издатель Станислав Проппер, прибавку давать отказалось. Тогда дедушка, который поддерживал рабочих, ушел в «Петербургский Листок».

А ещё дед был вольтерьянцем и сторонником ассимиляции евреев, что даже далеко не всеми евреями поддерживалось. Поэтому имена его детей были: Нина, Анна, Александр, Николай, Михаил. И когда раввин сопротивлялся, не желая писать еврейскому ребёнку русское имя, дед говорил: «Ну, не хочешь, я к русскому попу пойду!»

Фамилия их была Кац. На бабушке Любе он женился, когда она была совсем молоденькая — как только можно было жениться, так и женился. Она играла на фортепиано, любила музыку, ходила в филармонию, знала немного французский и немецкий — такая была культурная бабушка, к тому же великолепная кулинарка. За столом у них никогда не собиралась только семья, всегда кто-то приходил. А по праздникам приходили ещё бедные люди из Синагоги, и бабушка их кормила.

Дедушка революцию поддерживал, а бабушка по время революции и гражданской войны делала все, чтобы семья выжила. До революции, конечно, жизнь была более богатая, да и продукты стоили дешевле. На рубль можно было большую семью сытно накормить, и продукты были хорошие. Но дед к жизни относился философски, понимал, что всё неким образом развивается. То, что жизнь до революции была дешева, — это для него был недостаточный мотив, чтобы не принимать революцию…

– А что делала ваша мама во время блокады?

– То же, что и её мама во время гражданской войны — помогала семье выжить. Пыталась что-то раздобыть, чтобы было чего-то пожевать. Ходила выменивать продукты к соседям.

У нас, через лестничную площадку, жила семья Розенбергов. Три сестры: Верушка, Идушка и тётя Маруся. Тётя Маруся была замужем за человеком по фамилии Бодня. Но в нашей семье все они были Розенберги. Так вот муж тёти Маруси заведовал дровяным складом. Это было золотое дно! И во время блокады, если было на что поменять, у него можно было всегда раздобыть дуранду (остатки семян масличных растений после выжимания из них масла; жмых, — М.С.). А если к дуранде добавить дрожжей или чего-нибудь ещё, то можно было получить довольно вкусные лепешки!

– На чём вы их пекли?

– У нас была буржуйка, такая плиточка. А ещё можно было готовить в кафельной печке. У нас в углах стояли большие печки из белого кафеля. У каждой — топка на 24 поленья. Если туда положить два кирпича вместо поленьев и поставить на них кастрюлю с чем-нибудь, а под эти кирпичи подкладывать лучинки, чтобы горело, то на этом деле можно было готовить. Чем я и занималась, когда родители были заняты чем-то другим. Например, ходили выменивать продукты. Была у нас серебряная сахарница, весила она 400 грамм. И за эту сахарницу можно было получить 400 грамм риса. Грамм за грамм. Красивая была сахарница…

Ещё мама работала — шила варежки для фронта. Одно время была организована такая бригада, из женщин нашего района, у которых были швейные машины. У нас была швейная машина. И пока мама входила в эту бригаду и шила варежки, у мамы была рабочая карточка. А потом кончились варежки, и карточка стала иждивенческая — тут особо не разживешься, и вообще — едва ли выживешь…

Мы старались найти еду, где только могли. У дедушки Ильи отыскали столярный клей. Но это был дореволюционный столярный клей — прозрачный, бледно-желтоватый. Из него тоже получалась еда, и вполне даже ничего! Его надо было делать пожиже, выходило что-то вроде желе или студня, чтобы он не клеил внутренности. Очень съедобная штука и не вредная, потому что чистая! А вот советский столярный клей был мутно-тёмно-серого цвета, и его лучше было не есть. Мы его и не пробовали. Мы вообще старались себя особо не травить. Лучше ничего не есть, чем какую-то дрянь, от которой неизвестно, что потом будет. А однажды в ёлочных игрушках мы нашли шоколадного Деда Мороза…

Ну, а потом была весна 1942-го, выросла травка, мама устроилась на работу на торфопредприятие «Ильинское», там добывали торф и сушили, чтобы он как топливо шёл, но не жителям, а для промышленных нужд. Мама то ли учётчиком работала, то ли кем-то ещё, жила в пригороде. И когда я закончила четвертый класс в блокадной 7-й средней школе Куйбышевского района (потом она стала 221-й женской школой), то поехала к маме. А наши девочки отправились на огороды. Хотя на огороды были мобилизованы старшеклассники, но четвёртый класс по желанию тоже мог там работать. Однако я решила, что лучше поеду к маме. И там я тоже готовила: там и крапива была, и лебеда, и какие-то сыроежки росли в лесу, таким образом что-нибудь съедобное можно было добыть. Вскоре папа сказал, что будет эвакуация и что мы всё-таки поедем. Надо было оформлять документы на всю семью…

«Съели мы этих гусок и, в общем, наелись»

– Что вы смогли взять с собой в эвакуацию?

– Когда мы уезжали, то были уже совершенно не в силах наше барахло упаковывать, и тогда пришел один из сотрудников, кто ведал эвакуацией и, — умница! — принес с собой мешки. В эти мешки он напихал всё, что видел в наших двух комнатах. На бирочках написал, что это имущество Максимовых, и отправил с нами. А когда мы приехали, то с удивлением находили, что там было напихано. И запихнул он нам большой самовар-вазу, красивый такой самовар, полный ёлочными игрушками – их местные жители покупали с большим энтузиазмом. И киргизы, которые спускались сверху (с гор), тоже охотно своим ребятишкам их покупали… А самовар мы потом обратно привезли. Но когда уезжали со старой коммуналки в новую квартиру, кто-то из грузчиков спросил, нужен ли нам этот самовар, и я сказала: «Да бери!» Сейчас жалею… Этот самовар был как украшение. На специальном столике с мраморной доской… Ну, главное, чтобы в хорошие руки попал!..

– Вас эвакуировали в Киргизию?

– Да, до неё ехали месяц. Приехали, и я пошла учиться в пятый класс. Закончила его в этом городе — Пржевальске (ныне город Каракол — М.С.)

Красивый город, километрах в 15-ти от озера Иссык-Куль.

- Фото: sputnik.kg

Озеро, правда, мы не видели, зато видели горы, верхушечки некоторых из них были покрыты снегом… А вообще, это были горы невысокие. Но! Перед посевом, — а в этих горах сеяли рожь, пшеницу, — там сжигали сухую траву. И смотреть на горы, когда змейками там всё горело, было удивительно красиво!..

– Как у вас складывались отношения с местными жителями?

– В Пржевальске жили в основном русские. Это же было военное поселение по своему происхождению. Школьники к нам относились по-разному. Я была, несмотря на блокаду, девочка рослая. В строю пятиклассников я стояла не то первая, не то третья. Поэтому, когда какой-то местный мальчишка ударил меня палкой, я возмутилась и его побила. Он побежал жаловаться своей маме. И на следующий день меня вызвали к директору. А я была вся такая с красным галстуком, всё как надо. И он мне говорит, мягко: «Ну что ж ты, девочка, дерёшься?» А я ему говорю: «А пусть не лезет, я первая не бью!» «Ну, ладно, — сказал он, — иди», — и стал сам разбираться с его мамой. Так что вот такой инцидент был.

Потом, был один ужасный хулиганистый мальчишка, мой одноклассник, который относился ко мне с интересом. Он говорил мне: «Максимиха! Жидов надо п…здить!» Я по этому поводу ему сделала комментарий. Неуважительный. Отшила его. Не помню точно, что сказала, но он угомонился.

– А в связи с чем он поделился с вами этим боевым соображением?

– У нас была девочка, ленинградская — тихая-тихая, я с ней дружила — Ася Добина. Думаю, насчёт неё он меня и «предостерег по-дружески».

Был еще Юрка Трусов — местный мальчик, он сидел в пятом классе третий год. Такой дылда. Мы жили неподалеку друг от друга, а от школы до дома одиннадцать кварталов надо было пройти, причем каждый квартал – это глухой забор из глиняного кирпича (иногда видно было что-то выше головы, и мы замечали, что в углу таких дворов — жилой домик). Вот этот Трусов организовал команду, которая кидала в меня либо камнями, либо кусками глины, когда я шла домой. Я потерпела, а потом сказала, что надо что-то делать, и тогда мой папа пошел к родителям этого Трусова и попросил укротить их сына. Отец Трусова сказал сыну: «Иди сюда!» — и снял ремень. И на этом преследования меня прекратились.

Кстати, в этих кварталах за глухими заборами были фруктовые сады. Яблоки апорт росли — очень вкусные! И этими садами могли пользоваться жители тех самых домиков. Жители ухаживали за садами и имели право возить яблоки на продажу. А потом все эти сады взяли и отписали местному совхозу. И сады стали приходить в запустение…

Рядом с нашим домом тоже был большой фруктовый сад. Вдоль забора росли дикие урючины, довольно вкусные, а под ними паслись местные свиньи, интересные, я таких больше нигде не видела: голенастые — ноги высокие, тела тощие и рыла длинные. И хотя они были домашними, но бегали всегда стайками и смотрели, где бы чего съесть.

- Город Пржевальск, 1940-е гг.

Жили мы в доме у бабки Ульяны – из раскулаченных. Это была умная, деловая, совершенно скрюченная крючком старушка. У нее под рукой была жена сына, посаженного в исправительно-трудовой лагерь, и три внучки. Одна внучка — цветущая, 16-ти лет, вторая маленькая Манька и очень туповатый внучек, с которым мы делали уроки арифметики, потому что у него никак не получалось.

Когда мы приехали, нам, конечно, всё время очень кушать хотелось. Ведро картошки мы съедали втроем в два дня. Это было много. И тогда бабка Ульяна сказала моей маме: «Слушай, хозяйка, так дело не пойдет, давай, купи гусей». И купили мы двух гусей. Они вокруг нас походили-походили, потом нам их зарубили, ощипали, и тут прибежала соседка. Соседка была забавная — еврейка из Бессарабии, и она сказала: «Ай, вы же ничего не понимаете, я вам сейчас сделаю вашу гуску!» И утащила она этих гусок, и сделала их какими-то полужареными-полукопчёными, вкусными ужасно! Они стояли на столе и еще не портились два-три дня. Съели мы этих гусок и, в общем, наелись.

А базар там был хороший. Просто сказка! Там продавалось и покупалось всё. Из окрестных гор, из аулов киргизских, приходили покупатели, которым нужны были ткани, какому-то старику нужны были очки, кому-то нужны были украшения, которые у эвакуированных можно было купить. Особенно женщины-киргизки ценили бязевые простыни, потому что они себе накручивали большие белые сооружения на голове, для чего нужна была ткань, а во время войны поди её купи — не купишь!

- Киргизка в национальном головном уборе – элечеке

И вот эти бязевые простыни очень ценились! Полотняные простыни шли хуже, потому что тяжелые, а бязь — полегче. Это было забавно, когда наши дамы распродавали своё добро… А мы продавали простыни. Мы увезли их в грязном виде, потому что постирать было негде, а в Киргизии уже постирали, и можно было продать или обменять одну простыню на пуд муки!

Однажды мы встретили на рынке человека с вязанкой дров в руках, который играл Мефистофеля в приезжем оперном театре, эвакуированном из городка под названием Сталино. Ставили там «Фауста», «Мадам Баттерфляй» и что-то ещё, но я ходила только на эти два спектакля.

- Театр в Пржевальске

Спектакли мне очень понравились, хотя голос у Мефистофеля был не очень, а играл он хорошо. Особенно хороший голос был у актёра, который исполнял роль Валентина, и сам по себе он был красивый молодой человек; я его тоже на улицах видела, но он дрова не носил. А Мефистофель — носил. Помню, меня это расстроило. Мне не хотелось, чтобы артисты выглядели, как обычные люди…

Но запомнились мне в Пржевальске, конечно, не только артисты.

Когда я училась в пятом классе, географию нам преподавал Николай Николаевич… В свое время он был офицером Белой армии. А потом схватил злую чахотку, и надо было куда-то отправиться, чтобы хоть как-то продлить свою жизнь. И он оказался в городе Пржевальске, где стал преподавать в географию в средней школе. А там был ещё и педагогический институт, как ни странно, в этом городе Пржевальске. И в этом пединституте тоже было отделение, где учились географы. Пестовал их такой Александр Александрович Коленкин. С нашим Николаем Николаевичем он был знаком. И вот как-то понадобилось этому Коленкину провести педпрактику для своих студентов, и они её прошли в нашем классе. А потом Коленкин как-то сказал нам: «Ребята, давайте в воскресенье я проведу вам экскурсию по Каракольскому ущелью». А там рядом с Пржевальском и даже по территории Пржевальска шла Каракольская щель, и по ней текла речка Караколка. Места красивейшие!

Там были растения, которые только в этой Каракольской щели и росли. Эндемичные виды. Например, каракольская ель. Ну, сказала я своим родителям, что есть такое предложение, а они и говорят: «Ну, что ж, девочка, иди, если хочешь». И я пришла по договоренности в то место, где мы должны были встретиться, но больше не пришел никто. И отправились мы вдвоем с Коленкиным в эту самую Каракольскую щель. А потом грянул дождь, и мы сидели под ёлкой этой самой каракольской…

В общем, он привёл меня домой к одиннадцати вечера, а что думали мои родители весь этот воскресный вечер, — никто не знает, но догадаться может… Они были ему очень благодарны, что он меня проводил до дома, и поэтому мы сели ужинать – в дороге-то мы ели только те бутерброды, которые он с собой прихватил. И стали разговаривать. Нашли они общих знакомых. В частности, тётю Лилю — Лидию Панек, этнолога-кавказоведа, близкую подругу моей мамы… А позднее Коленкин занимался организацией туризма по всему Советскому Союзу, возил на экскурсии каких-то начальников… Он был такой длинный, чудаковатый…

– Удивительно, что ваши родители так легко вас отпустили в горы…

– Моя мама, Нина Ильинична, и сама ведь бывала в экспедициях. Незадолго до революции она поступила на Бестужевские курсы и проучилась там два года на отделении статистики. А потом пришел кто-то из крупных учёных и сказал девушкам: «Да будет вам тут киснуть, поехали в экспедицию!» И увёз их на Кольский полуостров. Там они занимались изучением рыболовного промысла. Тогда такая статистика была — переплетённая с этнографией: изучением быта, условий жизни, семейного уклада поморов, которые там жили.

Моя мама мне всегда говорила, что истинные интеллигенты — это не образованные люди, а поморы. Когда помор уходил в море, он надевал чистую рубашку и всегда был готов, — что бы там ни случилось, — умереть достойно… Потому, когда он возвращался домой, он был чрезвычайно ласков и внимателен к своим детям, уважительно относился к семье… Поморы были очень честные: они не запирали свои двери, могли просто веслом подпереть снаружи, что означало: хозяев дома нет.

«Посмотрите на эти лица…»

– А вашей маме и другим девушкам не показалась тяжёлой такая экспедиционная работа?

– Маме было интересно! Вообще, передовые девушки того времени не обращали внимание на мнение общества и вели себя так, как считали нужным. Я бы сказала, что сформировался даже особый образ женщин, которые жили и занимались наукой и всякими полезными для общества делами. Посмотрите на лицо Ксении Гемп — это лицо поколения, как мне кажется.

- Ксения Петровна Гемп (1894-1998) – альголог, историк и этнограф, выдающаяся исследовательница Русского Севера. Совместно с учёными Архангельского медицинского института профессором А. П. Татаровым, доцентом А. И. Ведринским и др. изучала возможность приготовления из водорослей Белого моря пищевых блюд. В ноябре 1943 г. К. П. Гемп была направлена в блокадный Ленинград, где ей за три месяца удалось внедрить разработанную в Архангельске технологию производства витаминных пищевых продуктов из обнаруженных в городе запасов водорослей ламинарии и анфельции. В 1944 г. за вклад в спасение от голодной смерти жителей города она была награждена медалью «За оборону Ленинграда». В годы войны под её руководством в водорослевой лаборатории была обнаружена на сырых листах ламинарии плесень, содержащая нативный пенициллин, был открыт способ её искусственного выращивания. Изготовленная из этой плесени мазь успешно применялась в госпиталях Архангельска при лечении раненых. В 1959 г. она была командирована в Китай с целью изучения технологий переработки и опыта искусственного разведения морских водорослей. С 1961 г. — почетный доктор биологических наук Пекинского университета.

Или вот ещё одна женщина, которая тоже, на мой взгляд, может считаться лицом нашей эпохи: Нина Гаген-Торн.

- Нина Ивановна Гаген-Торн (1900-1986), этнограф, историк и фольклорист. Дважды бывала в ссылках (1937-1942; 1947-1952), в 1946 году в Институте этнографии АН СССР защитила кандидатскую диссертацию на тему «Элементы одежды народностей Поволжья как материал для этногенеза». Автор многочисленных публикаций.

Такой же была и мама моей подруги Гальки — Лиля Панек. Тетя Лиля — этнолог, она кончила Географический институт, ну а Ксения Гемп — Бестужевские курсы. Такие вот лица.

- Лидия Борисовна Панек (ур. Матизен) (1896-1984). Этнограф-кавказовед. Автор «Сборника очерков по этнографии Дагестана». Внесла значительный вклад в изучение мтиулов.

А муж тёти Лили, Анатолий Несторович Генко, был крупным специалистом по кавказским языкам.

- Анатолий Несторович Генко (1896-1941)

Знал 24 кавказских языка. А европейские языки знал все. Он был очень серьезный ученый и совершенно независимый человек. И поэтому трижды по доносу своих сотрудников находился под следствием. Он был очень несдержанный человек, и в начале войны сказал, что он думает по поводу нашего правительства, нашей армии и уничтожения девяти командармов Красной армии как раз накануне войны. К слову, этим обстоятельством был удивлен даже Геббельс. В тех дневниках, которые сейчас опубликованы и у нас вполне доступны, он пишет, что не понимает, как может советское правительство в такую суровую пору, когда война на носу, — Геббельс это понимал еще лучше, чем мы, — обезглавливать армию…

Вот тут недавно показывали фильм Говорухина «Благословите женщину», и там – старик, военный, который застрелился, если помните. Он потому и застрелился, что понимал, кого назначают на командные посты в армии после того, как была уничтожена верхушка… Ну, а Анатолий Несторович во время блокады, находясь под следствием, умер. Тетя Лиля относила ему передачи, но они до него, естественно, не доходили. Так вот его и не стало…

Ещё я хочу сказать пару слов об отце Анатолия Несторовича — Несторе Карловиче Генко, он тоже был крупный ученый и землеустроитель, занимался лесопосадками в степной полосе России, чтобы остановить движение песков и приспособить землю для жизни и сельского хозяйства. И до наших дней сохранились «дубы Генко» — деревья, которые были им посажены…

- Нестор Карлович Генко (1839-1904)

И вот как-то — в связи не помню с чем — я в Лесотехнической академии читала ботанический журнал, который издавался там (в нём рассказывалось, как общество, занимавшееся охраной, лечением и насаждением лесов в дореволюционные времена, собиралось и обсуждало свои профессиональные проблемы, например, связанные с набегом жучков-короедов, с подбором пород, которые подходят климатически к тому или иному месту, очень даже интересные и профессиональные разговоры!), и вот в каждом номере ботанического журнала можно было найти реплики отца Анатолия Несторовича!

Так вот Нестор Карлович дома почти не жил. А у него был шеф, тоже специалист по лесам, и у того были дочери. И полагали, что Нестор Карлович станет женихом старшей дочери шефа. А Нестору Карловичу понравилась младшая. И поэтому он её умыкнул из семьи, и родилось у них девять ребятишек. А поскольку дома он мало бывал, то, когда появлялся, даже не знал, как зовут очередного ребенка, которого он встречал в коридорах своей квартиры.

Правда, детей Нестора Карловича постигла нелегкая участь. Троих его сыновей — Нестора, Кирилла и Евгения — расстреляли в 1937 году, Анатолий (муж Лидии Панек) умер под следствием в 1941 году. Сын Пётр покончил с собой ещё в 1913 году, а из четырёх дочерей только младшая Елена дожила до старости и умерла в 1979 году, остальные же — Людмила, Мария и Татьяна — скончались в 1920-х…

«Я до сих пор не понимаю, почему мы остались живы!»

– А как вы и ваша семья пережили эпоху Большого террора?

– Самое страшное – это списки, которые спускались сверху, где была разнарядка, сколько кого надо репрессировать – расстрелять, сослать. Такой вот чиновничий подход к уничтожению людей. Я до сих пор не понимаю, почему мы остались живы! Почему народ выжил, несмотря на революцию, войны, репрессии, лагеря… За счёт чего он еще живой после того, как?

Правда, он нынче не так хорош, как на портретах, скажем, у Тропинина. В Русском музее на тропининских портретах у крестьян такие лица… Сейчас в сельской местности таких лиц уже нет. Да и на городских улицах — так себе лица, не похожие на Нестора Карловича или его сыновей… Да и каким может быть народ после того, как уничтожили интеллигенцию, крестьянство…

– Какими вам запомнились 1930-е годы?

– До войны мы частенько жили в Парголово – до революции это был пригород, который потом стал частью Ленинграда. Поскольку папа работал в Лесотехнической академии, то мы могли снять там дачу. Он с работы на трамвае приезжал туда, и это было не дальше, чем ехать в город на двадцатке на улицу Плеханова. В те времена семья тёти Лили — Анатолий Несторович и Галька — тоже снимала домик. Причем Анатолий Несторович забирался в недостроенный дом и работал там на втором этаже. А вечером открывалось окно на первом этаже, и оттуда можно было увидеть огромную длинную ногу, — а потом появлялся (спрыгивал) Анатолий Несторович. Это чтобы не тревожить хозяев и мимо них не проходить. Он заходил к нам, и вёл с тётей Лилей и моими родителями беседы, но ребятишки, — мы с Галей, — уже, конечно этого не слышали, потому как спали.

Когда Анатолия Несторовича выпустили после второй отсидки, потому что не было причин для того чтобы сажать, кроме доноса сотрудников (а доносы сотрудников не всегда кончались долгими посадками, тем более, что были и другие письма, в его защиту — от других сотрудников), и вот он пришел в столовую и рассказывал, что было и как было, где он сидел. А там была профессура хорошего уровня, поэтому они читали друг другу лекции, чтобы эти недосуги как-то пережить. А нас с Галькой выгнали. Но эта комната была соединена с соседней, и там стоял шкаф. Мы на этот шкаф взбирались, делали щель в двери и слушали, что Анатолий Несторович рассказывал. Лет нам тогда было 6, примерно…

– Часто приходилось сталкиваться с тем, что кого-то из знакомых арестовывали?

– Да. К моей маме приходили друзья после отсидки: кто-то из ссылки возвращался, кто-то еще откуда-то, и рассказывали, что там к чему, а меня при этом не всегда выгоняли, поэтому я считаю, что получила правильное воспитание.

К слову, популярный фильм «Подкидыш» вполне достоверно отображает 1930-е. Когда там, в фильме, говорят, что будет ясная погода, и вдруг начинает идти дождь. В переносном смысле это и есть то самое время: когда по радио говорят, что будет всё солнечно, и тут же начинает хлестать.

1937-й год был страшным. Но у меня он сохранился по впечатлениям взрослых. Папа говорил, что то одного нет, то другого, — исчезали сотрудники. Хотя это были всего-то-навсего строители. А после убийства Кирова сколько посажали! А это был ещё только 1934-35-й…

Конечно, всё это не было темой наших бесед, и информации всегда не хватало. Просто папа говорил: «Вот этот ушел, вот этого не стало». Иногда приходил кто-то в гости и что-то рассказывал. Но специально об этом не говорили. Обсуждать это было непросто и небезопасно.

Ещё я помню, что была тогда, в 1930-е, и даже позднее, в двойном состоянии сознания. Мне очень хотелось встретиться со Сталиным и рассказать, что я знаю. Может быть, он не всё знает? Вот, я ему расскажу! А там посмотрим… Ну, очень хотелось рассказать.

А когда Сталин умер, у меня была тревога: что же будет теперь?

«Было не до диссертации – я влюбилась!..»

– Вы ездили на его похороны?

– Нет. Но Сонечка Шифферс, моя подруга по университету, она поехала, ой… Мы с ней одногруппниками были на философском факультете. Пять лет учились вместе. Сонька, она, была человеком решительных действий. Она что задумает, то и делает!

- Софья Шифферс (Коцюбинская)

Надо ей было поехать на похороны Сталина — и поехала. Правда, не доехала. Её с поезда сняли, слава богу. Ведь там было что-то совершенно не торжественное, а совершенно ужасное. Люди давились, были смертельно задушенные в давке…

Потом была Целина, и Соня тоже ехала, потому как, ну, целина!.. А потом она приехала и рассказывала, что зерно было складывать некуда, оно лежало в гуртах под открытым небом, потом стало гореть, и огромный собранный урожай в значительной степени погиб, потому что не были подготовлены меры для его сохранения. И людям жить было тоже негде. А потом суховеи начались. В общем, вот так вот Сонька рванётся, а потом её как обухом по голове. А голова у нее была очень даже и не глупая, сообразительная, и человек она была решительных действий.

Вышла она замуж за Валю Иванова. Валентин был фронтовик, на два года старше ее учился на том же факультете. И стали они жить в одной квартире с Сониной семьёй. Мама её была доктор, кроме того, была дочкой известного ортопеда — профессора Германа Альбрехта. Ну, Валя прижиться не смог, стал пить, а деваться было некуда. И Соня с ним развелась.

А умер он героическим образом, кстати. В какую-то глубокую лужу упал мальчик и туда же начал провисать провод под высоким напряжением. И все боялись туда сунуться, чтобы током не ударило, когда будут мальчика спасать. А Валя кинулся – и это на него очень похоже: мальчика выбросил, а его самого током ударило, и он погиб. Правда, и мальчика убило током, хоть он и на берегу уже был…

А потом Соня вышла замуж за Сашу Коцюбинского, и это тоже был большой скандал. Потому что у них разница серьёзная была в возрасте —10 лет, Сонька старше. И никто не хотел, ни родители Саши, ни Сонины, но она настояла на своём. Помню, она пришла как-то к ещё одной нашей одногруппнице — Алке Шнирман-Русалиновой в гости и привела этого самого Сашу с собой. Саша явился к нам с гитарой, а Соня пела очень неплохо, у нее было хорошее высокое сопрано и хороший слух. Вот так мы и познакомились тогда с Сашей, и дружим до сих пор. А Соня недавно умерла…

– Почему вы поступили именно на философский факультет?

– Я училась на отделении психологии на философском факультете ЛГУ. Думаю, в подростковом возрасте человеку всегда интересно узнать, как человеческая душа устроена. Это во-первых. А во-вторых, у нас была очень хорошая учительница психологии в школе. После возвращения в Ленинград я училась в 221-й женской школе (ул. Плеханова, дом № 7), и нам там преподавали психологию и педагогику. Поскольку Герценовский институт был рядышком, нам прислали учительниц с кафедр педагогики и психологии. Мадам, которая к нам пришла с кафедры педагогики, нашему классу не понравилась, мы устроили классное собрание и потребовали, чтобы её от нас убрали.

– Чем именно она вам не угодила?

– Глупая она была! И речь у неё была не ленинградская, неправильная, не литературная. И научить она нас ничему не могла, потому что говорила совершенно избитые прописные истины. Ну, а класс наш был такой, с интеллектуальным норовом… В 9-м классе мы уже тайком читали книги по судебной психиатрии: нам было интересно. Так мы себя и образовывали.

Потом у нас была хорошая литераторша — Мария Викентьевна Буткевич, тоже из Герценовского института. Она была маленькая и очень смешная, мы к ней относились иронически, но учила она нас правильно: не по учебнику, а со всякими книжками, которые надо было искать и брать в библиотеках. И учила так: вот, мы будем изучать Пушкина. Готовьтесь. Была серия докладов, которые мы должны были сами делать. Мы изучали детство Пушкина, юность его, окружение, культурную ситуацию эпохи, в которую он жил. Он высвечивался нам на историко-культурном фоне. А там, глядишь, уже прошло первое полугодие, а потом второе полугодие и экзамен. Мы у Марии Викентьевны спрашивали, а как же мы на экзамене будем отвечать, а она отмахивалась и говорила: «Ах, по учебнику ответите!». Вот такая манера преподавания нам тоже нравилась.

А Зоя Михайловна, которая читала психологию, рассказывала про ощущения, восприятие, воображение и даже про человека как такового. Она была высокая, крупная, не очень красивая женщина, но не безобразная, и когда она на нас смотрела, ее глаза лучились в прямом смысле слова: они испускали свет. И это было видно. Я даже девчонкам говорила: «Посмотрите!» — «Да!», — говорили они. Она работала ассистентом на кафедре, которой заведовал психолог по фамилии Рубинштейн. Он прошёл немецкую школу психологии: учился в университетах в Германии. У него есть толстая книжка по психологии…

- Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960), зав. психологии отделения педологии ЛГПИ им. Герцена (1930-1942). В 1942 году за работу «Основы общей психологии» (1940) был удостоен Сталинской премии второй степени в категории Философские науки.

Ещё у нас в 221-й школе был очень хороший учитель истории — Григорий Михайлович Линко.

- Г.М. Линко, Е.В. Петрова «Работа с хронологией в школе». Также у Г.М. Линко есть книга «Работа с исторической картой в восьмилетней школе»

Он был такой крупный, грузный учитель, который с нами был достаточно суров и, войдя в класс, мог сказать: «Ну, хорошо. Сегодня я поставлю у вас четыре двойки и, может быть, одну четверку. Начинаем работать!» Как обещал, так и делал. Но он тоже нестандартно излагал нам историю. Приучил нас читать примечания к тексту. Например, вот ленинские тексты про «империализм» или «эмпириокритицизм», а там ведь много примечаний и всяких комментариев в конце книжки, это обязательно то, что прочитать надо, потому что текст — это одно, а примечания и замечания — это уже совсем другое знание.

– Издания трудов Ленина отличались, в зависимости от эпохи?

– Да. Одно Собрание сочинений было такое красненькое. Третье — коричневатое, грязно-брусничное, с самым большим количеством цензурных изъятий. Ну, и потом было пятое издание, полное, но хуже, чем красное, потому что в красном были комментарии Н.И. Бухарина, П.Б. Аксельрода, а в пятом издании уже замечаний и комментариев не было.

Но вот томик «Материализм и эмпириокритицизм» по третьему изданию — я его не выкинула, он у меня так и стоит! И пускай стоит, не самое плохое. Хотя, забавно — тоже документ эпохи: там Ленин воюет, вообще-то говоря, с инакомыслящими…

- Н.В. Максимова – студентка ЛГУ

– После университета вы сразу пошли работать?

– Я поступила в аспирантуру и стала работать в 104-й школе, что в Флюговом переулке (ныне Кантемировская улица, — С.М.), там я преподавала логику и психологию, как было принято в те времена. А потом психологию заменили трактором, — то есть трудовым воспитанием, — и стали мальчики изучать трактора, а девочки — учиться шить и кроить. Но аспирантуру я окончила без защиты диссертации. И даже кандидатскую потом не написала. Я человек говорящий, а не пишущий. У меня был круг общения, в пределах которого не было важно, кто я — кандидат, доктор… Я была я.

Да и потом как раз в это время я влюбилась… Не до диссертации стало, одним словом…

«Хорошие были времена!»

– А кем был ваш муж?

– Юрка. Вообще, он — Георгий Маврикиевич Борисов: мама — Соломонида Антоновна, из Кандалакши, отец — Маврикий Маркович, из Латгалии. Работал Юрка на кафедре философии в Ленинградской высшей партийной школе.

- Георгий (Юра) Маврикиевич Борисов — муж Натальи Владимировны

От этой партшколы нам с ним дали квартиру, где я и живу до сих пор. И Юра как начал работать в этой партшколе, так он в ней и работал. Правда, сначала его распределили в Институт истории к Виктору Андреевичу Маамяги, который там был тогда директором.

- Виктор Андреевич Маамяги (1917 — 2005) — доктор исторических наук, академик и директор института истории АН Эстонской ССР.

Он во время войны воевал в эстонском корпусе в нашей армии, а потом принимал участие в штурме острова Сааремаа. Штурм этот был суровый, с моря, а берег был высокий, поэтому взять Сааремаа было непросто. Но взяли, понятное дело, как всегда. Но это была кровавая операция, конечно… Виктор Андреевич у нас дома бывал. Совершенно обаятельный человек, мне он очень нравился.

На этом острове, как рассказывал Виктор Андреевич, больше, чем где бы то ни было в другом месте, сохранялись быт, привычки и образ жизни местного эстонского населения. Там было всё по-эстонски. Как положено вести хозяйство, как вести себя в семье, как сохранять порядок в хозяйстве и порядок в самой жизни, что тоже важно, между прочим. И традиции там сохранялись ещё с тех давних пор, когда разбойники с южных морей доходили на своих судах до Северного моря и острова Сааремаа, в связи с чем на этом острове были красивые женщины с черными глазами, что очень ценилось и было известно далеко за пределами острова!

– Вы ездили в Эстонию? Тогда этот маршрут был популярен у многих ленинградцев…

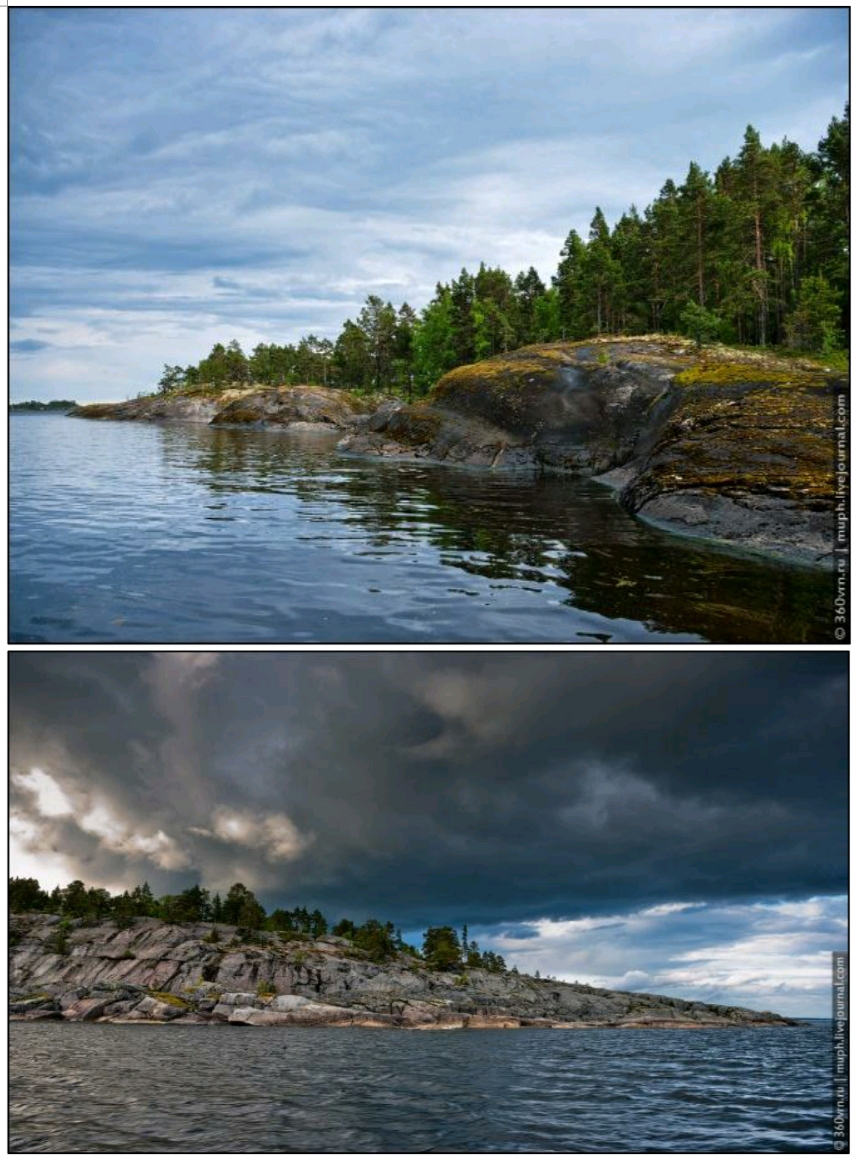

– Каждое лето, в течение 17 лет мы с мужем ездили в Карелию, в Сортавалу и жили в палатке на острове Рахкасари, там мы ловили и готовили ряпушку.

- О. Рахксари, Карелия

Хорошие были времена! Юрка там меня держал на беспривязном содержании. Как местный скот! Там вот возьмут каких-нибудь коров, отвезут на остров, и они сами пасутся, живут, жуют — как хотят. Соответственно, и я была на беспривязном содержании, потому что куда с этого острова денешься? Никуда. А какое общение? Только с теми, кто приедет.

Сперва там были только палатки. А потом появилась одна крыша, и была построена баня. И вот по какому случаю. В Финляндии был тогда министр сельского хозяйства, он эти бывшие финляндские места знал, и ему захотелось посмотреть, что там и как. И тогда каким-то хитрым образом ему устроили посещение Сортавалы и поездку по этим островам, которые расположены неподалеку от Сортавалы. И вот, чтобы его принять, построили баню. А рядом с баней — ещё и комнату с навесом, где можно было бы сложить вещи, чтобы их дождем не мочило. И так на нашем острове появилась баня, бревенчатая, а не какая-нибудь, чтобы этого министра-то принимать. Её можно было топить!

А до этого у нас была такая баня: берётся жбан для молока, большой, больше 20 литров, сверху крышкой закрывается на запор. Этот жбан высоко обкладывается булыжниками, вокруг этого сооружения растапливается большой костёр, и таким образом вода в этом жбане аж закипает. Потом костёр тушится, но угли под жбаном остаются, чтоб он не остывал, а всё это сверху накрывается военной зелёной палаткой. Затем надо на угли и на жбан плеснуть воду, и тогда будет такой пар! И вот до бани мы в такой парилке и парились.

И, надо сказать, там было лучше, чем в бревенчатой бане, потому что воздух был более лёгкий, и лесные запахи все в этот пар шли. Было очень здорово! А потом надо было выскочить и в Ладогу — бултых! А потом можно и обратно. Вот 17 лет мы так там и бултыхались. Хорошо там было!

А ещё я была несколько раз со своими ребятами горными (из Горного института) в Крыму, но каждый раз возвращалась и отдыхала на северной природе, где не колючки растут, а настоящая ласковая трава, где можно купаться и никто тебе в физиономию не хлещет ни камнями, ни водой. Ладога, когда она спокойная, она мурлычет, у берега такая мурлыка, прям! Очень ласковое существо.

А поехали мы первый раз на Ладогу вместе с Аркашей Федотовым. Аркашкины мемориальные доски сейчас во многих местах Сортавалы, потому как он был там известный тренер-двоеборец, и вообще был заслуженным тренером РСФСР.

- Мемориальная доска в Сортавале, установленная на стене здания Сортавальской ДЮСШ №1 29 июня 2018 года в честь 90-летия со дня рождения А.А. Федотова

Он там тренировал лыжников, которые прыгали с трамплина. И сейчас в Сортавале большой трамплин строят, два поменьше уже построили, чтобы ребятишек тренировать, но теперь будет и большой трамплин…

- Юра и Аркадий на Рахкасари

Так вот Аркаша на островах своих ребятишек тренировал, он им устраивал кросс по островам, а потом баню и ужин с рыбой, которую там же и ловили. У Аркаши была шаланда, на которой мы на остров и плыли.

- Муж Юрий пришвартовывает лодку по прибытии на Рахкасари

А потом мы купили лодочку-казанку, она тут продавалась в наших магазинах, а ещё позднее купили катер «Прогресс». Поставили на него 37-ми-сильный мотор, но всё равно старались в одиночку не ходить, чаще всего с Аркашей. Там был переход через открытую Ладогу, а открытая Ладога —она такая: тихая-тихая, а потом как завоет, как подымется… Потому лучше, чтобы кто-то был рядом. Но всё равно хорошо там было всегда!

«Я брезгливого отношения к кагебешникам не испытываю»

– Преподавая марксистские дисциплины, ощущали ли вы себя в глубине души инакомыслящей — или в целом вас устраивала идеологическая повседневность эпохи Оттепели, а потом и Застоя?

– Трудно сказать. К Карлу Марксу я относилась хорошо. Даже к какой-то памятной дате написала записку о нем — искренне и положительно. Насчёт нашей политики я была неплохо информирована друзьями, которые возвращались из мест отдаленных (из лагерей, ссылок), гостили в нашей семье и могли рассказать о том, что на самом деле представляет собой наша внутренняя политика. Сведения эти я получала не из литературы, а от живых людей за чашкой чая. Соответственно и отношение формировалось…

И всё это не имело, как мне казалось, отношения ни к трём законам гегелевской диалектики, ни к «марксистско-ленинскому» учению об общественно-экономических формациях.

- Н.В. Максимова – преподаватель Горного института

Уже тогда я понимала, что история настолько богата событиями, что её можно умозрительно структурировать в любую схему: в учение о формациях или, допустим, в учение о стадиальном развитии.

Вообще, мне кажется, что историю лучше постигать не по науке, а по непосредственным свидетельствам, но главное — по художественной литературе. Писатели и поэты, благодаря тому, что работают не только при помощи логического аппарата, но воспринимают мир образно и эмоционально, они глубже и вернее дают картину исторических событий и эпох, чем исследования, построенные по канонам научно-исторического знания.

– Но всё же вам приходилось давать студентам не художественный, а «научно-марксистский» взгляд на прошлое и настоящее…

– У Юры в партшколе был журнальчик для партийного пользования — «Атлас», а в нём — всякие выдержки из зарубежных газет. Я туда ходила и журнальчик этот читала, получала оттуда всякую информацию. А к нашей прессе и нашему телевидению я никогда с большим доверием не относилась. Заказная информация, кому это всё надо!..

Поэтому, когда время от времени я проводила политинформации перед студентами, то делала это на основании чтения журнала «Атлас». К слову, мне поручали проводить политинформции перед «землячествами», т.е. перед иностранными студентами — сенегальцами, нигерийцами и другими африканскими ребятами. Я относилась к ним так же, как и ко всем другим студентам, и они часто обращались за помощью ко мне.

Запомнился мне один студент, Усман Тураки, сын племенного вождя из Нигерии. Очень способный молодой человек. Мы с ним очень откровенно разговаривали. Он потом тут женился и ребятишек завел, но его жена ехать с ним в Нигерию отказалась и осталась в Калифорнии, куда он её пред тем успел отправить учиться в университет, хотя это могло быть уже и после того, как они расстались, — он вообще беззлобный был человек…

- Усман с дочкой Азорой в Лагосе

– Не было ли у вас ощущения, что, преподавая марксизм-ленинизм и одновременно не доверяя советской пропаганде, вы, если пользоваться выражением А.И. Солженицына, «жили по лжи»?

– Нет. Я не считала политическую жизнь СССР — своей. К СМИ всегда надо относиться настороженно, они всегда пронизаны политическими установками и преследуют определенные цели, а не передают информацию об истинном положении дел. Что тогда — что теперь.

В процессе преподавания диалектического и исторического материализма можно спокойно игнорировать политическую мифологию. Мы жили во времена постоянных репрессий и это пронизывало нашу повседневную жизнь. А философия – она иногда помогает не потерять себя…

«Помни имя своё» — это было для меня главным. Для меня всегда были важнее конкретные поступки людей, а не слова, которые они вынуждены были порой произносить.

– А как вы относились к знаковым для интеллигенции тех лет событиям — XX съезду КПСС, вводу войск в Чехословакию в 1968-м, в Афганистан в 1979-м?

– ХХ съезд… Мы эти материалы читали, доставая где-нибудь — доклад Хрущёва ведь не был опубликован! Потом стали обсуждать на семинарах: «Ай-яй-яй, как же так же!» На нашей кафедре я не помню никаких высказываний в защиту Сталина. Лично мне нравилось, что репрессии были, наконец, осуждены.

А вот что касается личности Хрущёва, то мне страшно не нравилось, как он на этом деле выгадывает, исходя из чисто карьеристских, а не гуманистических соображений… Это была политическая игра, это было видно. Но хорошо, что людей освободили.

Когда СССР ввёл войска в Чехословакию, я работала на кафедре и дружила не только с африканцами, но и с болгарским землячеством. Пошла я к болгарским ребятам, взяла карту Восточной Европы, постелила на столе и сказала: «Давайте посмотрим: вот Чехословакия, если туда входят немецкие танки, — а по нашей информации немецкие войска там стоят, то вы видите, под какой угрозой находится наше содружество». Ребята на всё это посмотрели — и промолчали.

А потом у меня была поездка вместе с маркшейдерами (горными инженерами) в Чехословакию, где от нас экскурсию проводил профессор Ушаков, а со стороны чехов — пан Антонин. И когда мы были в Праге, пан Антонин показал на колоннах музея в Праге следы от снарядов советских танков.

А затем приехала Валя Янкелевич, ещё одна моя однокурсница, которая позднее вышла замуж за чеха, и сказала: «Какие там немецкие танки! Всё ерунда. Это была просто агрессивная акция с советской стороны». Она это пережила в Чехословакии и выпила всю чашу неприятия к Советам. Не случайно пара наших военных застрелились в ходе этой акции, потому что не выдержали такого неприязненного отношения к себе со стороны чехов. Но я поначалу искренне верила, что была угроза со стороны ФРГ и что надо было защищать страны Варшавского договора…

Отношение к войне в Афганистане у меня складывалось на основе общения со знакомыми афганцами. Один из них у Юры писал диссертацию в партшколе, бывал у нас дома с женой и двумя дочками, симпатичный человек. Фамилия его была Каргар, а может, это даже было имя… Он не успел защититься, – когда там начались военные действия, он уехал на родину с семьёй. А другой был Маджид — аспирант Горного института на кафедре месторождений полезных ископаемых, привлекательный молодой человек, был женат на русской преподавательнице английского языка из Петергофа — Наташе. У них тоже было двое ребятишек — девочка и мальчик, тоже красивые. Они не уехали. Маджид считал, что Россия для Афганистана лучше, чем Англия, поэтому он был весьма дружелюбно настроен по отношению к нам. Одним словом, поскольку наши друзья-афганцы относились положительно к вводу войск, постольку и мне казалось, что мы в самом деле помогаем Афганистану отстаивать свою независимость, да ещё с перспективой построения какого-нибудь афганского социализма — так почему же нет?..

– А как вы отнеслись к Перестройке? Какие были надежды или сожаления?

– Не было у меня надежд, не поверила я в Перестройку. Знала, что это игра самолюбий-честолюбий или что-то не до конца продуманное и организованное, чтобы дать хороший результат.

Когда начались все эти ужасные материальные передряги, это было тяжело, но не было неожиданно, потому что никаких романтических переживаний в связи с Перестройкой у меня не было изначально.

Разрушение экономики, ваучеры, распродажа госсобственности — до чего это было противно, неправильно, непродуманно и по-дурацки сделано…

– А как вы отнеслись к приходу в 2000 году нынешнего президента — В.В. Путина?

– В телевизоре мелькал, как и мелькает по сей день, не более того. Он ведь себя по-разному позиционирует: то ребятишек по голове гладит, то службу церковную простаивает.

А когда он только пришёл во власть, то сказал, что в школе на тройки учился. И у него такое скучающее выражение лица, когда ему доклады делают…

Стоит за ним мощная военная сила, которая его поддерживает. Школу он прошел хорошую, кагебешную, он там встречался с сильными, умелыми людьми, которые таких безответственных поступков, как наша Перестройка, не совершали и к тому же сумели сохранить себя. Работали в интересах своего государства — я имею в виду внешнюю разведку. Эта работа на протяжении всей истории была всегда.

Одним словом, я брезгливого отношения к кагебешникам не испытываю. А что Путин сейчас там мудрит, чтобы у власти удержаться, ну, что ж… В политике, видимо, еще повертеться хочет, возраст пока позволяет.

Вот моя дочь Ленка – она к Путину и к власти относится гораздо более критически, чем я.

- С дочерью Леной

– Как вы относитесь к тому, что нынешняя российская власть делает основной идейный акцент на памяти о Великой отечественной войне и блокаде. Постоянно проводит военные парады, снимает патриотические фильмы и т.д.?

– Это всё рекламные действа, я их не люблю. И парад, и бессмертный полк туда же! Я 9-го мая просто хожу на Пискарёвку, там есть к кому — там мамины родители. Я знаю ту полосу, где они якобы похоронены. Это такое место, которое не надо забывать. А торжественные мероприятия мне всегда неприятны своей помпезностью и фальшивостью. И они всегда преследуют политические цели, не имеющие непосредственного отношения к тому, по поводу чего мероприятие проводится: это всегда акция, решающая другие задачи…

А вообще, мне и сегодня куда ближе литература, чем политика…

«Остаётся только память…»

– Что вы любите читать?

– Помимо художественных книг, я всегда любила читать воспоминания. И до сих пор люблю мемуарную литературу! Конечно, не надо верить автору буквально, но, по крайней мере, это реально пережитые вещи.

Когда я нашла организацию «Мемориал» и вступила в неё, то стала пользоваться их библиотекой, — она неплохая, там много воспоминаний тех людей, которые отсидели в свое время…

– А из художественной литературы что вам больше всего по душе?

– Из наших писателей — Варлам Шаламов с его лагерной прозой. Именно Шаламов, не Солженицын.

– Почему?

– Не верю я Солженицыну! Он слишком хорошо к себе относится, он очень нескромен, он считает себя пророком — внутренне в этом убежден. Мне это не нравится. А Шаламову я верю: он пишет искренне и на собственной шкуре знает, о чём пишет. А что Солженицын на своей шкуре знает, — это для меня вопрос.

Вообще, в лагерях было много талантливых людей, поэтому там были хорошие театры. И местные жители даже жалели, когда лагерей не стало, что театров у них тоже не стало. Особенно ярко, если так можно сказать, бурлила культурная жизнь в лагерях, когда строили эту дурацкую дорогу из ниоткуда в никуда: трансполярную магистраль «Салехард — Игарка», там при дороге было много чего художественного! А потом лагеря распустили, с довольствия людей сняли, а как оттуда выбираться — неизвестно: дорог нет, денег нет. Развесёлая жизнь была у освобожденных…

– А из поэтов кто вам наиболее близок?

– Всяких люблю поэтов. Пожалуй, особенно люблю Тютчева. Жаль, что погиб его поэтический архив — там было, очевидно, много, чего мы не знаем. Он был умница…

Для понимания поэзии ведь нужны душевные переживания. Музыка и техника в стихотворении для меня не так важны. А когда стихотворение вызывает личностный отклик — тогда да! В стихотворных строчках слова подбираются наиболее точно. А в прозе пристальная работа со словом, пожалуй, не так видна. По крайней мере, для профана.

«Тихо строки наклони

И не вздрогни, поражённый:

Всё искусство – на крови,

На своей ли, на чужой ли».

(Майя Борисова, посвящено Виктору Сосноре)

– Вы сами пишете стихи?

– Я не пишу стихи, они у меня иногда формируются, складываются. Для осознания души это происходит. Они сугубо личные. Я же знаю, что такое поэзия. А другое дело, когда просто забавляешься…

«На жёлтом фоне — синий силуэт.

Тебя здесь нет,

Ты в мире волн и света,

Где жёлт песок и сини тени гор.

На Ладоге твоя планета».

(посвящено мужу Юре)

«Ошейники, намордники, уздечки и кнуты

Они висят до времени

Безмолвны и тихи.

Они таят двойной заряд добра и зла в себе

В зависимости от того,

Когда, и кем, и для кого

Они припасены».

У меня была подружка — Майя Борисова.

- Книги, подаренные автором Н.В. Максимовой и ее мужу Г.М. Борисову

Мы познакомились в садике перед Воронихинской решеткой ещё в ту пору, когда её бабушка и моя бабушка нас прогуливали… Мы жили в доме № 5 на 4-м этаже, а они — в доме № 6 на 2-м этаже. Окна выходили на улицу и у них, и у нас. И мы с Майкой могли повесить флажок, чтобы дать понять: «Я дома».

Майка ушла так одиноко, и никто теперь не вспомнит…

В принципе, о чём забота? О том, чтобы быстро и не больно всё произошло. А так, чтобы бесконечно жизнь продлевать — нет. В общем, да, пора. Я к этому спокойно отношусь. Но вот способ коронавируса мне не очень нравится. Лучше всего — конечно, инфаркт. Быстро, без хлопот. А вот инсульт — это очень плохо, потом живёшь долго, идиотом становишься, это неприятно, и всем окружающим тоже нехорошо… Жизнь становится пуста, остаётся только память. Для атеиста память — единственный способ продления жизни хоть ненадолго…

- Наталья Владимировна с котом Понтиком на даче

«Рыжим котёнком

Смертью пушистой

Пусть она ляжет мне на грудь.

Пусть помурлычет,

И с песенкой этой

Я бы хотела крепко уснуть»

Беседу вела Марта Сюткина