Детство театроведа Веры Соминой прошло в блокадном Ленинграде. Она хорошо помнит тот, самый первый Музей обороны и блокады Ленинграда, который закрыли в 1949 году, – там работала ее мама. Вера Викторовна дружила и с главным блокадным поэтом Ольгой Берггольц… Нам Вера Сомина рассказала о своем восприятии блокады.

Вера Сомина – кандидат искусствоведения, проработала более полувека в Институте истории искусств. Не раз открыто вставала на защиту Петербурга, выступая против попыток столичной и местной бюрократии нанести вред его культурному наследию и вывернуть наизнанку его историческую память. В начале 2000-х Вера Викторовна активно выступала против передачи комплекса зданий Сената, Синода и Дома Лаваля, где долгие годы размещался Российский государственный исторический архив, – управлению делами президента РФ. Тогда протест петербургской общественности остался не услышан – эти здания оказались по факту отняты у петербуржцев.

В 2017-м Вера Сомина вместе с двумя другими блокадницами – Верой Роговой и Людмилой Эльяшовой – написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с требованием не допустить разгрома Публичной библиотеки (в результате, в том числе и этих усилий, поглощение петербургской РНБ московской РГБ было остановлено).

Вера Сомина выступала против передачи Исаакиевского собора РПЦ и активно поддержала общегородскую петицию против проведения парада военной техники на 75-летний юбилей снятия блокады Ленинграда: «Я не люблю украшать действительность виньетками, и в блокаду ни от кого не слышала пустых славословий, вычурных комплиментов, как и преувеличенных жалоб» – так пояснила Вера Викторовна свою позицию.

Вера Сомина. ЛГиТМИК им. Черкасова, начало 70-х

Я до сих пор не могу до конца согреться

– Вам было всего два года, когда началась блокада – сохранились воспоминания об этом периоде?

– Первое впечатление – почти в 3 года. Очевидно, потому что сильное, страшное.

Зима 1941-го года, декабрь, наверное. Очень холодный зимний день. Квартиру, в которой мы жили до войны, к тому моменту разбомбили, и мы перебрались в какую-то свободную комнату на той же лестнице. Бабушка была в госпитале, с дистрофией в последней стадии. И мама чувствовала себя очень плохо – тоже дистрофия. Думала, куда деть меня, и в лютый холод повела меня от улицы Пестеля на улицу Марата, в семью знакомых. Она просила, чтобы меня подержали в относительно благополучном доме. Но ей отказали, сказали, что не могут.

Сейчас я думаю, что люди просто боялись взять на себя такую ответственность – чужой ребёнок, всякое может случиться. А мама тогда очень рассердилась на этих своих давних знакомых и ужасно расстроилась. И мы пошли обратно домой. Пришли в парадную в той части дома, которая уцелела. И мама внизу, на маленьком пролете, идущем от первого этажа, упала от голода и усталости… Появился какой-то военный, который взял меня на руки. Он же кого-то вызвал, может, врачей. Маму забрали в госпиталь. Это известно точно, хотя мама ничего об этом не помнит. Этот военный – что ему было делать! – привел меня то ли в отделение милиции, то ли… не помню, куда. Больше этого военного я никогда не видела…

– Что стало с вами потом?

– Я оказалась в детском доме на той же улице Марата, на которую мы ходили с мамой – такое вот совпадение! Детский дом, по моим воспоминаниям, был очень странный. Меня привели туда и не покормили, я помню точно, но не помню чувства голода, а помню, что там было жутко холодно. На улице холодно, там – холодно. И темно-темно в комнате, хотя где-то горят коптилки, типичные лампы военного времени – это я помню. Меня положили на какую-то то ли раскладушку, то ли матрас под стол. Другого места не было в комнате. И никак было не согреться.

Это жуткое воспоминание, этот холод меня преследует всю жизнь. Его уже никак не убрать. В самые жаркие дни мне всегда холодно, только сейчас в старости я начала отходить, отогреваться понемногу…

– А что случилось с вашими родителями?

– Отца я не помню. Он погиб в сентябре 1941-го. Правда, когда я описывала того человека, который мне снится как отец, то и мама, и бабушка, и все друзья отца, кто выжил, все говорили: «Один к одному». И говорили ещё, что какими-то манерами, не наружностью, а именно манерами я очень на него похожа.

Дедушка, мамин отец, воевал, был сапёром, дошел до Берлина. Бабушка работала санитаркой – у неё был рабочий паёк, самый большой из блокадных.

Мама в блокадное время работала на канцелярских должностях – у неё был паёк служащей. В начале 1944-го, помню, мама работала в сельсовете в освобожденных уже пригородах Ленинграда. Благодаря тому, что бабушка и мама работали, мы смогли не умереть с голода.

Был ещё дядя, брат мамы, Володя. Он был совершенно замечательным… Он был, собственно говоря, единственным мужчиной, которого я видела, и очень радовалась ему. Для меня, ребенка, дядюшка был воплощением мужества. Про него говорили, как про исключительно смелого человека, а еще он всегда шутил – это тоже было очень важно, потому что всё было уныло вокруг и одинаково. Приезд Володи всегда был праздником! Помню, иногда он заглядывал домой ненадолго, с какими-то консервами, тушенкой. Открывал чемодан со словами «открываю второй фронт». Вообще, очень веселый был человек, так важно это было для ребенка… Володя сам был очень юн, ему и двадцати еще не исполнилось. В 1944-м году в августе ему должно было исполниться 20 лет. Но он погиб в январе…

Владимир Нонин (дядя В.В. Соминой) в 1944 году

– Получается, что в 15 или в 16 лет он ушел на фронт?

– В 16 лет. Его взяли на какие-то курсы. Хотя знали, что он всего лишь девятиклассник, но как-то взяли. И он ушёл… Кстати, вовсе не один он. Может быть, кто-то на несколько месяцев позже, но ушли все его мальчики-одноклассники.

Когда Володю убили, он был старшим лейтенантом, и уже подавали документы на капитана… Места его захоронения мы так и не нашли, хотя как только возможность появилась, стали разыскивать.

Уже где-то в 60-х годах, помню, приехали однополчане Володи и сказали маме: «Ты знаешь, нашли одну братскую могилу, и возможно он там, но не обещаем». Ничего этого мы бабушке с дедушкой не сказали. Приехали, там уже был политрук Володи. И этот политрук говорит: «Вера, я посмотрел дату гибели, среди найденных нет Володи, это точно». Говорит мне тихо, и бабушка не слышит. Я думаю, ладно, положим цветочки, помянем, будем считать, что он там. Идем мы назад, к машине, на которой приехали. И бабушка тоже тихо говорит: «Если его там нет, значит, какого-то другого мальчика помянули». Она ничего не слышала, я уверена в этом. Это её собственная чуткость, она всё поняла и не пожалела потратить своё горе, свои слёзы на чужого сына.

И ещё одна история с дядей Володей связана. Я о ней не знала до самого конца войны. Только тогда бабушка рассказала мне, как её привезли в госпиталь и как врачи между собой говорили, а она слышала: «Всё. Надо найти её сына, он на Ленинградском фронте, – чтобы пришел попрощаться». И он маме рассказывал, что да, нашли его, вызвал его командир, сказал: «Володя, иди. Я тебе даю день». Ему сказали о состоянии бабушки, он пришел в госпиталь, долго плакал, встал на колени перед её кроватью, целовал ей руки и плакал. И она пришла в себя от того, что большая слеза упала на неё. Пришла в себя и сказала: «Сыночка, я думала, что больше уже тебя не увижу». И с того момента начала поправляться, первой – раньше моей мамы – вышла из госпиталя, пришла за мной в тот детский дом…

– Что еще чувствовал блокадный ребенок кроме холода?

– В блокадных воспоминаниях обычно три основных компонента: голод, холод и темнота. Но я не помню чувства голода, и по сию пору его не знаю. Уже когда становится плохо, тогда понимаю, что надо что-то съесть. А что страшно и тяжко – так это всё же холод. Холод у меня внутри. Все всегда удивляются, что и в нынешнем возрасте я совершенно не боюсь жары, не боюсь, мне только хорошо. А плохо – от холода.

Бомбежки были уж очень частыми, и мы стали рассуждать так: «А ничего, если случится – так пусть случится. Погибнем вместе». Только один раз спустились в убежище вместе со мной, и то только потому, что пришел Володя. Он увидел, закричал: «Как это вы не уходите?!», схватил меня и побежал в бомбоубежище. И всем тогда пришлось пойти. И мама его потом спрашивала: «Как же так? Ты же воюешь!». А он ответил: «Я воюю, я вооружен. А вы – безоружны». Такое было восприятие блокады. Они – вооружены, мы – безоружны. Они – защитники.

Об эвакуации я узнала только после снятия блокады, когда соседи начали возвращаться с Урала, из Сибири. Нигде нам про неё не рассказывали. По радио говорили о героизме, о победе, о Сталине. Помню, вечером ждали очередные сводки. Обычно собирались в одной комнате и слушали: ярче запоминались ближние, местные новости. Примерно, как в стихах Берггольц «Мой друг пришел с Синявинских болот», там есть строчки: «И я с порога крикнула: Полтава! / А мы, – сказал он, – заняли высотку».

– Родные рассказывали вам потом о своей взрослой жизни в блокаду?

– Я не помню многого, но бабушка рассказывала, и мама. В основном, бабушка, потому что у нее много раз при мне спрашивали, какое впечатление в её жизни самое страшное. В первый раз, когда услышала этот вопрос, думала, что она ответит: «Смерть Володи». Но она никогда этого не озвучивала, никогда. А говорила: «Я делила дневную норму, делила на три части: для себя, для дочери и для внучки, И вот моя внучка, девочка тихая, задумчивая, дисциплинированная, 3-4-летний ребенок, подходит к столу, смотрит на эти три кучки, двинет крайнюю и спросит: «Это мой паёк?». Такой вопрос от маленького ребенка – страшнее ничего не знаю в жизни».

Мама потом мне рассказала, что бабушка тайком подкладывала мне пару мелких частей (она резала паек на мелкие части). Мама так себя казнила всегда, говорила, что она на это не была способна, хотя потом я скажу, на что она была способна. А бабушка – да, мне подкладывала…

Ещё помню, в 1942 году тётя Поля, соседка, привела меня в первый детский сад на улице Петра Лаврова. Про этот сад многое помнится.

Там была такая воспитательница, тетя Зина. Она подсаживается ко мне и говорит: «Верочка любит тетю Зину? Верочка угостит тетю Зину?» Я тогда промолчала. Потом подходит к мальчику Лёне и то же самое: «Лёнечка любит тётю Зину? Угостит?» И Лёня на всю комнату, громко кричит: «Нет!». А тетя Зина всё равно брала эти кусочки и шла дальше. Очень страшно запомнилась не столько претензия к тёте Зине, сколько к себе, за то, что я тогда смолчала…

Ещё помню, как в детском саду не хотела, особенно ночью, спускаться в подвал, в бомбоубежище. После войны я слышала много рассказов старших детей о бомбежках, об ужасе их. Видимо, дети постарше сознавали и запоминали больше и сильнее. А я запомнила своё бесстрашие (видимо, гордилась им) и красоту вокруг. Улица Фурштатская, тогда – Петра Лаврова, бульвар длинный, красивый, тянулся до самого Таврического сада. Помню, как нас вывели весной, разрешили рвать траву и жевать её. Казалось очень вкусно. И было потрясающе красиво вокруг!..

Ул. Фурштатская (Петра Лаврова) после реконструкции. Из альбома “Ленинград”, 1943 г.

Были тяжелые воспоминания, связанные с голодом. Я была в саду на круглых сутках, мама забирала меня домой на воскресенье. Наверно, в начале 1943 года она меня вела по улице Салтыкова-Щедрина (сейчас – Кирочная), мы шли по бульвару, свернули к кинотеатру «Спартак» и мама меня спросила: «А тебе конфетки передали?». И я, сладкоежка с малых лет, говорю: «Мама, какие конфетки, ты про что?» А она говорит: «Я же передавала, хотела, чтобы тебе побыстрее отдали». Отвечаю ей: «Нет, я их не видела». Мама плачет, я её уговариваю: «Мамочка, ну что ты…» И потом уже, когда я была взрослой, мама мне объяснила, что ей выдали махорку (а тогда почти все курили – голод меньше чувствовался) и она обменяла её на эти конфетки-подушечки. Для мамы, курящего человека, было большой жертвой обменять махорку на конфеты. Это мне позже и Ольга Федоровна Берггольц объясняла, и в начале 1990-х я про это вспомнила, когда в Ленинграде пропало курево и курильщики взбунтовались, перегородили Невский…

– Где в блокаду жила ваша семья?

– Почти до 20 лет, до замужества, я жила в хорошо известном сегодня доме Мурузи на Литейном проспекте. Дом огромный, выходит на три улицы. До войны мы жили в квартире со стороны улицы Короленко. Моему деду было почему-то это очень важно, и он говорил: «Я думаю, что мы жили в квартире, которую до революции снимали Гиппиус и Мережковский». А я посмеивалась: «В той же парадной жил ещё Блок!» Дедушка отвечал: «На Блока не претендую!». Почему-то именно чета Мережковских ему грела душу.

Дом Мурузи в 1950-е гг

Ольга Берггольц остро чувствовала глупость нашей советской жизни

– После блокады выжившие ленинградцы сохраняли память о ней?

– Сразу после снятия блокады, в 1944-м году, была организована выставка. Был такой великий человек – Лев Львович Раков, специалист по военной истории, по военному костюму. Собрал серьезные исторические документы и устроил выставку в Доме офицеров, на углу Кирочной улицы и Литейного проспекта, совсем рядом с домом, где мы жили.

Выставка Героическая оборона Ленинграда

Зал “Ленинград”. Выставка Героическая оборона Ленинграда

Жители Ленинграда в очереди ко входу на выставку

Самолёт-экспонат Выставка Героическая оборона Ленинграда.05.44

Одним из экспонатов был пробитый комсомольский билет моего дяди Володи. И кто-то из военных друзей Володи маме сказал: «Нина, зайди и посмотри». Мама взяла с собой меня, маленькую совсем. И я помню, что смотрела не только на этот билет. На него я посмотрела с ужасом, я поняла, что это безнадёга полная, больше я Володю не увижу… Но точно помню и такое впечатление: тут все такие, и тут про таких рассказывают, про их смелость, про то, что они сделали. Как-то это доходило, так была устроена эта выставка.

– С этой выставки ведь и началась история основания Музея обороны и блокады Ленинграда…

– Маме при встрече Лев Львович Раков сказал: «Я вам предлагаю работать в музее экскурсоводом. Я организую музей, и мне нужны люди, которые сами знают, что было и как было». Это был важнейший принцип построения экспозиции. Старались влезть в сознание тех, кто всё это пережил. И потому посетителей это необыкновенно затрагивало.

У одной моей знакомой, ей было 12 лет после войны, брат был немного младше, отец не вернулся. Погиб или пропал без вести. А потом выяснилось, что у него просто была другая семья…

– Как некрасиво.

– Ну, что же, такова жизнь. И вот они с братом не знали ничего, пропал без вести – и всё. Может, мама что-то и знала, но не хотела детям говорить. А его фотография возле орудия висела в Музее. И они приходили и на него смотрели, приходили на такую символическую встречу с отцом…

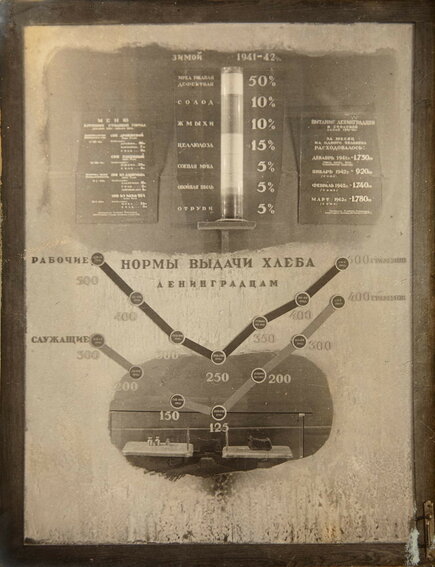

Ещё воспоминание: один экспонат, он даже сейчас, в восстановленном Музее, воспроизведен. За стеклом там, по-моему, весы, на одной чаше – кусочек хлеба, на другой – гирька маленькая. И понятно, зримо, как это мало. Помню, сколько я там простаивала… Мама шла на работу, запускала меня в музей. Иди-броди. И я бродила… И подолгу, подолгу простаивала именно около этого хлеба. Там были экспонаты, которые поражали воображение: самолет, в который можно было влезть, оружие. Мальчишки облазали эти залы вдоль и поперек. А я стояла у самого для меня достоверного экспоната.

Плакат к выставке

– И вы были свидетелем разгрома музея?

– Да. Ленинградское дело, закрытие музея, ужасные, болезненные переживания, как будто родной дом уничтожают. Стали ломать стены внутри, убрали всё!

А как ужасно поступили с сотрудниками, когда закрыли музей! Их всех уволили, и уволили, что называется, с «волчьими билетами». Тех, кто работал в Музее обороны, в Ленинграде уважали, любили. Теперь они не могли понять, почему стали изгоями, на работу нигде не берут. Кто смог – уехали в другие города. Они все всего боялись.

– Вы понимали, почему это происходило?

– Я слышала, что в музее обсуждали упреки начальства Льву Львовичу Ракову за то, что он преуменьшил при создании музея роль Сталина. И я такой эпизод помню, уже ближе к закрытию. Работали два художника, два дяди Васи: один – Василий Александрович Петров, и второй, потерявший ногу на фронте, – дядя Вася Тихомиров. Прихожу я в музей, где-то он стоит наверху, и прямо на стене малюет портрет. И я ему кричу: «Дядя Вася, а вы что, закрасили там кого-то?». Он отвечает: «Да». – «А кого?» – «Неважно. Важно, кого нарисую».

Тогда началось, видимо, Ленинградское дело, и он там кого-то из обвиняемых закрашивал. И я ему говорю: «Кого, кого нарисуете-то?». В моем детском саду, году в 1944-м, эти два дяди Васи оформили к Новому году ёлку, и нарисовали разных пионеров и пионерок. И я думала, что он и здесь что-то такое, человеческое нарисует. Дядя Вася говорит: «Иди, девочка, иди, я горного орла рисую». Я думаю: «Что же это такое, почему горного орла, птицу?». Пришла домой, спрашиваю: «Мама, а дядя Вася Тихомиров сказал, что он кого-то закрасил». Мама говорит: «Кузнецова закрасил». Говорю: «Кузнецова закрасил, а почему орла нарисовал?». Мама отвечает: «Он нарисовал Сталина».

Мама считала, что у этого Кузнецова были великие заслуги. Мне и тогда в 10 лет казалось, что не это важно, важно то, что человека взяли и уничтожили! Я же слышала, что расстреляли. А у Иосифа Виссарионовича уж явно заслуг перед Ленинградом не было, кроме фактически организованной по его вине блокады. Правда, об этом тогда не говорили. Не знали просто. Хотя и догадывались.

Нина Нонина проводит экскурсию в залах Музея обороны и блокады Ленинграда

Зал Победы в Музее обороны и Блокады Ленинграда

– Дома у вас говорили о Сталине?

– В кругу семьи говорили не о культе личности, а просто о Сталине.

Правда, сейчас вспомнила: кто-то из знакомых принес мне интересную книгу Лиона Фейхтвангера. И предупредил, чтобы сама я прочитала, но никому не давала читать и лучше бы вообще не показывала никому. Мама объяснила, что автор написал после посещения СССР крамольную книгу «Москва. 1937», в которой описывал «культ человека с усами».

Шестилетний ребенок, который знает, что была война, была блокада… И со всех сторон: «Иосиф Виссарионович, великий, такой гениальный, такой…» Но это только по радио да в газетах, ещё в школе. А дома дед, бабушка, мама и её друзья, особенно музейные, вернувшиеся с фронта, чего только не говорили… Уж не говоря о пьяных инвалидах на улице, в трамваях…

Летом 1945-го года, сразу после победы, дед вернулся с фронта, и Незнанский, его друг, при встрече говорит ему: «Ты воевал за нашего «главного бандита», ты ему столько славы и почестей принес». А дед ответил: «Я о нем, знаешь, не думал, всё-таки главный бандит – Ленин». Так, чтобы «бандитами» называли Ленина и Сталина – это я слышала впервые!

Про Сталина вообще много говорили, уже потом, когда постарше была, особенно в 1956-м году и позже. Но бандитом никто не называл, а уж Ленина – и подавно. Правда, взгляд на Ленина как на доброго, хорошего, возник уже в Оттепель. До этого он считался просто учителем и предтечей Сталина. Конечно, образ «доброго Ленина» сформировался не у всех. У тех, у кого главным жизненным переживанием была блокада, пожалуй, она и оставалась главной точкой отсчета, а не Ленин или Сталин…

Сталин в Музее обороны и блокады

– А как получилось, что память о погибшем дяде не затерялась, хотя даже могила его не найдена?

– Когда Володя погиб, его сослуживцы по гвардейской 45-й дивизии хотели, чтобы память о нем осталась. Принесли маме бумагу. Сказали: «Попроси, чтобы написали статью какую-то о нем, если хочешь»…

Поэт Ольга Федоровна Берггольц тогда была в Ленинграде тем человеком, который, как всем казалось, всё понимает, очень близким человеком, именно близким. И мама пошла к Берггольц. Сначала Ольга Федоровна не хотела писать, отказывалась, потом попросила: «Знаете, мне так странно, я же его никогда не видела, покажите хоть его фотографию». Мама принесла, и оказалось – не знаю, как это получилось, вообще, как природа создает похожих людей, совершенно чужих, разного возраста, без всяких родственных связей, – но у её покойного мужа, Николая Молчанова (он умер в 1942-м), и у маминого брата, были одинаковые глаза. Помню это, потому что фотография Молчанова всегда стояла на письменном столе у Ольги Фёдоровны, а у нас в доме стояли фотографии Володи.

Ольга Фёдоровна написала поэму «Памяти защитников». Она сама очень эту поэму любила, как-то она для неё много значила. Недаром, кроме официального «Поэма написана по просьбе ленинградской девушки…» на самом первом издании этой поэмы, такой книжечке крошечной, Берггольц написала: «Нине Нониной, страшной и прекрасной Музе моей»…

– Вы общались с Берггольц?

– Да, и довольно много. Ольга Федоровна остро чувствовала глупость беспросветную нашей советской жизни – эта глупость и казалась ей страшнее всего. Помню, и у меня какие-то события и, главное, их оценки вызывали просто ужас…

Скажем, в первом или втором классе, со мной за партой сидела очень высокая девочка, Валя Лебедева, и она плохо училась, а я в первых классах училась очень хорошо, не то, чтобы старалась, просто память была очень хорошая. И наша учительница, очень симпатичная, но говорит дикую чушь этой Вале: «Ты получаешь одну двойку, вторую, третью, одну за другой, всё двойки. А товарищ Сталин в Кремле не спит, и думает: вот там Валя Лебедева…». А я смотрю и думаю: неужели товарищу Сталину больше не о чем думать, как о Валькиных двойках, или учительница наша ему доложила, что ли?..

Так вот Ольга Федоровна считала, что с детьми нужно говорить серьезно, им нужно давать книжки читать, дарить. Она меня как-то повела не в районную библиотеку, а в Публичную. Там был юношеский зал, я была для него мала, но она попросила, и меня туда записали.

Мы много обсуждали разные вещи, говорили о нашей повседневности. Мама очень надолго уехала из Ленинграда, вышла замуж, а мы с Ольгой Федоровной продолжали видеться и разговаривать. Я очень хорошо помню, что она и её сестра когда-то при мне – тогда было мне лет десять – ссорились, говорили шумно, с запалом. Сестра говорила, указывая на меня: «И с кем ты про это можешь поговорить? С этой малявкой?». И Ольга Фёдоровна со слезами отвечала: «Да, с этой малявкой». И мне так хотелось ей показать, что я понимаю, что я хочу понять и что я её люблю и что она для меня так много значит! Мне сказали, что её дочка маленькая умерла, я ужасно её жалела.

О.Ф. Берггольц

Ольга Фёдоровна была очень близким мне человеком, которому я могла доверить мои мысли. Прихожу домой, и мама говорит: «Ты знаешь, Ольга Фёдоровна сегодня звонила, она тебя разыскивает, спрашивает, пойдешь ли ты с ней куда-то в воскресенье гулять». Говорю: «Хорошо, пойду». Ольга Федоровна приходит, и мы идем с ней, а она спрашивает: «А чем ты озабочена?». Я говорю: «Наша учительница Вале сказала…» – и рассказываю эту историю. Ольга Фёдоровна на меня смотрит и говорит: «Ты понимаешь, что учиться на двойки всё-таки нехорошо». – «Конечно! Валя могла бы и лучше учиться, но я не про это!». И вдруг она говорит: «Господи, как же мне тебе это действительно объяснить, эту дурь взрослого человека! Тебе понятно, что не может так быть, а учительница твоя не понимает. Вот что ужасно!»

А ещё помню, в другой раз мы гуляли, и я говорю Ольге Федоровне: «Какой кошмар, про космополитов!». А тогда как раз начались гонения на «безродных космополитов» – в основном, евреев, и вообще на интеллигенцию… Она с ужасом меня спрашивает: «А ты что, газеты читаешь или радио слушаешь? Откуда знаешь?» – «Я газеты не читаю, но по радио я слышала. И вы знаете, у нас ведь про это даже был пионерский сбор в школе. Мы это обсуждали, нам объясняли, как понимать слово “космополит”. А разве это так плохо, изучать зарубежный театр или литературу? Почему их осудили? Неужели это так плохо?» Ведь о большом мире мы тогда знали, читали о нём, хотя и не ощущали его. Моё поколение выросло с ощущением, будто мы в тисках…

Когда был 1956-й год, когда Хрущева сделал свой доклад про «культ личности Сталина», удивительно было только то, что это произносится вслух – я всё это понимала и раньше, и мы среди близких об этом говорили. Удивительно для меня было и то, что не всё было произнесено Хрущёвым и вообще тогда… Произносилось только то, что было «отмерено». Не больше, не меньше…

– Вы действительно понимали смысл послевоенных репрессивных кампаний, когда были ещё школьницей?

– Да, это всё было страшно, и мы всё понимали… Скажем, 1952-53-й годы. Дело врачей. Жили под таким страхом, что я даже не могу этого объяснить, всё-таки я в то время ребенок, мне 14 лет. Тревога въелась в кожу, так это было страшно! Я приходила в школу, смотрела по сторонам: не пришли ли уже за кем-нибудь из учителей или из нас. Помню, как сию минуту: почему-то оказалась во время урока в пустом школьном коридоре первого этажа. Иду, смотрю вокруг, скольжу по каменному полу, никого, тишина, а мне тревожно, будто все страхи, со всех сторон на меня налетают. Не мистические, а вполне реальные.

Всё было понятно и детям – вокруг творились страшные вещи, уничтожали живых людей, а в газетах и по радио говорили обо всем так топорно, что было похоже на абсурд.

Я, естественно, как все гуманитарии по природе (при том, что никогда не любила пионерскую организацию, эти линейки, собрания) была редактором дружинной газеты. И мне старшая пионервожатая школы говорит: нужно написать статью, передовицу про то, что ты думаешь про этих убийц-врачей. А я ей на это говорю мгновенно: «Нет, я писать про это не буду. Если нужно – возьмите перепечатайте статью из Правды, Известий». Не хотела я с этим соприкасаться.

– Как на ваш отказ отреагировала пионервожатая?

– Последствий не было. Может, это было случайно, или потому что вообще, в принципе все всего боялись, и вожатая тоже. Не помню, чтобы мой отказ вообще как-то отразился на учебе или на семье. Не стряслось, слава богу, ничего.

Как хочу – никак, но иначе – не хочу!

– Советская школа как на вас повлияла?

– При том, что я очень не любила школу, несколько учителей сыграли в моей жизни большую роль, просто по-человечески, не как педагоги. Очень хорошо помню, я пришла в школу, а у нас новая преподавательница русского языка и литературы, Наталья Григорьевна Долинина. Знакомство с ней – одно из больших везений моей жизни.

Она не изменила круг моих интересов. Что я любила – то и продолжала любить, что читала – то и продолжала читать. Но в чем-то утвердилась, что ли. Не в правильном подходе к литературе, а в том, какое счастье читать стихи друг другу, бродить по городу.

Как я любила в 8-м классе, например, ходить кругами у Казанского собора, добрести до Исаакиевского и случайно повстречать там Наталью Григорьевну! И говорить с ней про Исаакий, и слышать от нее: «Как ты можешь его любить, надгробие декабристов, могилу?».

Потом, уже в 1964-м, когда я уже работала в ЛГИТМиК, на просмотре в БДТ встретила Наталью Григорьевну, она сказала: «Вера, ты знаешь, что сегодня второй суд Бродского, и надо идти» – «Конечно, Наталья Григорьевна, конечно, мы придем». Как будто бы не было перерыва в нашем общении. Она потом говорила мне: «Я ведь вас всех учила! А встретила там только тебя, и ни минуты не сомневалась, что так и должно быть». Кстати, больше всех на суде было её друзей, друзей её семьи…

Вера Сомина 1953-54 гг.

– Другие ученицы боялись высказывать свое мнение?

– Нет, много было девочек умных, только они думали больше об учебе, о правильной жизни, о том, как её строить.

В женской школе было мало тех, кто говорил открыто об абсурдности нашей жизни. А когда я пришла в мужскую школу в 1954 году, уже в смешанный класс, то мальчики у нас были поумнее, и среди них было уже много тех, кто мог что-то независимое сказать. Когда меня уговорили в 10-м классе вступить в комсомол, то я очень хорошо помню, что просто под общий смех, они задавали мне каверзные вопросы типа: «А почему ты только сейчас вступаешь?» – «Так ты же сказал, что я иначе ни за что в институт не поступлю!». И хохот такой! И там какой-то был представитель от райкома, он сказал: «Это возмутительно!» Ему пытались сказать, что «эта девушка не виновата», а как не виновата, если я хохотала вместе со всеми. И при этом я очень хорошо помню ощущение жуткого страха, жуткого! Вроде как и залихватски себя ведешь, а в то же самое время… Страх был привычным, но и воспротивиться этому хотелось, человек же ты всё-таки, а не тварь дрожащая! Я прочитала к этому времени Достоевского…

– А почему после школы решили связать жизнь с театром?

– Никогда не думала быть театроведом! Просто любила драматический театр и по сию пору люблю…

Закончив школу, я думала, что буду заниматься историей, как и всегда мечтала. А моей одной подруге, которая тоже хотела быть историком, её папа очень хорошо сказал: «У тебя же не будет ни денег, ни свободы. Ты пожертвуешь всем, а не получишь ничего. Если бы ты получила возможность хотя бы сказать… Но ты не получишь этой возможности». Я с горечью думала об этом: «Как же! Так никогда и не сказать ничего, что хочется сказать». Думала, пойду тогда в педагогический, в Герцена. С языками у меня было всегда не очень хорошо, хотя немецкий неплохо знала: помогала мне бабушкина подруга, и в школе у нас были интересные уроки, с учительницей даже ставили пьесы на немецком… Думаю: стану переводчиком, и буду переводить с немецкого. Я уже переводила стихи какие-то…

Пошла туда на день открытых дверей. И на меня так угнетающе подействовало, что придется снова быть в школе… И не стала подавать документы.

Был уже июль месяц, пора поступать, а я всё не знаю, куда идти. Это сейчас я всех успокаиваю, что есть возможность заняться то одним делом, то другим, что-то для себя найти. Но тогда меня поставили в такие условия, либо ты входишь в это, либо ты – «отверженная». Всем вокруг было очень важно, чтобы ты побыстрее определился, вошел в систему. Дорога прямая: институт, аспирантура… Всё прямо, никуда не сворачивая. Вроде, и не нравилось, но неуспех, неудача казались стыдными, неприличными.

– И кто в итоге повлиял на ваш выбор?

– Однажды я пришла в гости в семью Владимировых, которая была дружна с моей. Старший сын Владимировых – Сергей Васильевич – работал в Институте истории искусств на Исаакиевской площади. Он мне сказал: «Если ты хочешь, давай с тобой позанимаюсь, посмотрю, как ты пишешь». А я отвечаю: «Не надо, я буду стесняться, я не могу».

Помню, я была в страшном отчаянии. Звоню Ольге Фёдоровне, и она говорит: «Ты очень поздно мне сказала, может, я чем-то смогла бы помочь на филфаке…» – «Но я всегда хотела историей заниматься!» – «Мало ли, кто что хотел, что за капризы! Ты же любишь читать, любишь поэзию! Говорю: да, но это всё-таки не то…» – «А что там Сережа Владимиров?» – «Говорил, что со мной позанимается, а я не знаю, как рецензии пишут, про что их писать…» – «А ничего не надо! Если писать так, как они пишут, то не надо никуда поступать. С Сергеем Васильевичем я согласна – если уж не на филфак, иди туда». Она мне сказала: «У меня есть там одна знакомая, в Институте. Я узнаю всё, как есть».

И она, эта самая знакомая, говорит: «Напишите про что-нибудь, про что хотите». Звоню Ольге Федоровне, она говорит: «Знаешь, я помню, что ты рассказывала про спектакль Александринки «Годы странствий»? Я тебя только очень прошу, напиши, я помню твой рассказ, больше ничего не надо. Не надо так, как нужно. Как нужно – это никому не нужно. Напиши сама». И я написала. Отнесла.

Знакомая Берггольц, которая казалась мне чуть ли не главной в институте, сказала мне: «Я вас уверяю – вы поступите, и пожалуйста, идите поступайте». Это было так неожиданно, что стало интересно, и я поступила. Спектакль «Годы странствий» по пьесе Арбузова с Игорем Горбачевым, Лидией Штыкан и Ольгой Лебзак так и остался любимым, хотя рецензию на вступительном экзамене я писала на постановку «Оптимистической трагедии» Вишневского. Она незадолго до того как раз получила Государственную премию.

Вера Сомина (в центре) на 2-м курсе института, руководит театральным кружком в летнем детском лагере, лето 1958 года.

– Как отнеслись ваши родные к этому выбору?

– Дедушка был против поступления в театральный институт, и бабушка тоже. Дедушка очень смешно говорил, что не понимает, что это за профессия такая – театровед. И всё же одно желание деда я всё же выполнила. Он заканчивал свои рассуждения о моем театроведении всегда одинаково: «Если бы ты хотя бы про Гришку Хмару смогла написать». Хмара был известным актером Московского Художественного театра второго (МХАТ-2), партнером великого Михаила Чехова, в эмиграции прославился в кино, играл и ставил в Париже Достоевского, пел цыганские романсы. А задолго до того учился с дедом, и даже, кажется, сидел с ним за одной партой. Очень деду хотелось, чтобы я про него написала. Я и написала о нем в 90-х в «Русском театральном зарубежье» и в книге «Евреи в культуре русского зарубежья».

– И вы полюбили театроведение?

– Не сразу! Любила то одно, то другое, уходила в биологию, например, чтобы быть ближе к профессии мужа-химика. Но познакомилась там с людьми замечательными, интереснейшими – генетиками. Добрыми к тому же. Я работала на станции лекарственных растений в Лемболово, место красивейшее, помню, я всегда блуждала и выходила не на ту поляну с ландышами, не то записывала…. Но это были святые люди – они все мне помогали, и очень старались, но я всё продолжала блуждать и ошибаться…

– В конце концов, вернулись к театроведению?

– Да, но и там были блуждания. Сначала хотела стать театральным критиком. Потом решила стать историком театра. Это было ближе всего. Но тоже приходила в отчаяние, могла два-три сезона не бывать в театре. Раздаривала друзьям книжки про театр…

Отчаяние было, было! «Не хочу я этим заниматься!» Много лет я думаю о том, что гораздо больше были правы те из моих друзей или сослуживцев, которые писали, что можно, ставили спектакли, которые можно… А у меня пропали многие и многие годы, когда как хочу – никак, а иначе не хочу! И лучшие мои педагоги говорили: «Ты могла бы многое сделать, но ты просто маринуешь свои мысли!».

Одну мою ученицу моя подруга спросила: «Ты говоришь: “Вера Викторовна тому научила, этому”. На чем, на каком материале она тебя учила?» – «На своем неположительном примере».

Может быть, это предназначение такое: быть неположительным примером.

Музей должен учить понимать сложное

– То, как сегодня в театре, кино, вообще в искусстве показывают блокаду, – вам нравится?

– Есть спектакль «Гекатомба», сценарий Натальи Соколовской и Яны Туминой, постановка Туминой. Его показывают в Театре на Литейном, правда, редко. Там есть одна гениальная сцена: как-то нужно дать понять, что вокруг смерть, мертвые, не похороненные на улицах зимних, в снегу. В нескольких разных интерпретациях великих людей звучит вальс №2 Дмитрия Шостаковича, танцуют мужчины-актеры с куклами из папье-маше. Белыми, как в саванах. Страшными.

Не возить муляжи трупов на саночках взад-вперед, как иногда предлагается нам на «празднованиях» блокадных годовщин, а нечто совсем иное – неописуемой красоты и страха. Я была на спектакле с подругой, которая намного младше, и никакой блокады в её жизни и рядом не было. Я думала, что ей будет тяжело понять… А она весь этот вальс проплакала. Потом улыбается, говорит: «Как прекрасно!».

– Музей обороны и блокады в Соляном городке сейчас расширяют – это хорошо, правильно?

– Для меня это было очень важно, что решили восстановить музей. Этот музей должен учить понимать сложное: сложность жизни, сложность страдания. Хотя понять эту многостороннюю, многоступенчатую сложность почти невозможно.

Многие считали, что нужно строить что угодно. Лишь бы был музей блокады в блокадном городе. Пусть к нужной дате, пусть без серьезной концепции, без большой идеи.

Я думаю, что музею нужна особая, полноценная концепция, как собственно музейная, так и концепция научного центра по изучению блокады. Всё нужно было подчинить главной идее, иначе – это просто фантазии архитектора на заданную тему.

Мне симпатично название фильма Аллы Чикичевой и Наталии Соколовской «Блокада: Эффект присутствия». Музей, по-моему, должен быть символом, но нужно, чтобы символ ещё и погружал в атмосферу, создавал «эффект присутствия», чтобы он заставил тех, кто пришел в музей, пережить хотя бы малую долю страдания. Ведь не приблизишься к состраданию, если выпьешь 100 грамм и покатаешь на саночках манекены и даже поднимешься по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой в стиле сталинского ампира…

Хлеб. Экспонат. Выставка Героическая оборона Ленинграда. Зал Ленинград в период голодной зимы 1941-1942

Наверное, лучше было бы выстроить новый комплекс зданий для научного Центра изучения Бл

окады: библиотеку, лекторий, кинозал и прочее. А собственно памятник Блокаде, главный ленинградский памятник, оставить в старом здании в Соляном переулке. Расширить экспозицию, откупив (неужели Министерство Обороны будет вести себя как несговорчивые соседи Иосифа Бродского в Доме Мурузи?) у военных значительную часть дома с выходом на Фонтанку. Тогда музей получит возможность представить сегодняшний, новый взгляд на блокаду, музейщики получат возможность оформить это так, чтобы непреложные факты вызывали чувства, и мысли, и восхищение формой, современной формой, а не великолепием красно-золотого сталинского ампира. Это не ВДНХ, это правда о величии нечеловеческого страдания и терпения обычного среднего человека, о его страхе, его боли, его муках совести. И еще очень важно для нас, жителей музейного города, города-музея, чтобы в этом городе был памятник тому, первому Музею и его создателям, прежде всего, Льву Ракову. Разумеется, не нужно повторения, не нужно слепков с той экспозиции. Может быть, прозвучит странно, но мне кажется, этот памятник не должен быть красивым, гармоничным. Немой вопль: так не должно повториться! Так не должно быть!

– Прошло уже 75 лет с момента снятия блокады – как она сейчас вами воспринимается?

– Я не только вспоминаю блокаду, я ловлю себя на том, что на все последующие события смотрю с точки зрения человека, пережившего блокаду. При этом боюсь эти мои переживания, представления навязывать. Невольно блокада для меня стала мерилом: самым неприятным был пафос, неумеренные восхваления и славословие. Пожалуй, одинаково противны желание получить слишком много и слишком много отдать.

Моё восприятие блокады складывалось всю жизнь. Я считаю, что каждый должен проживать свою жизнь по-своему, без оглядки на наставников и вождей. Труднее, тяжелее, но своим умом.

Одна моя приятельница назвала «ушибленными блокадой» людей, которые в силу возраста, или потому, что далеко были, не пережили сами этого, но почему-то их взрывной волной блокады накрыло и перекрыло. Я часто об этом говорю, и это тема больная. При этом те, кого называют «ушибленными», они гораздо категоричнее, требовательнее меня. Я, например, спокойно отнеслась бы к тому, что кто-то, может быть, многие, вообще забыл бы войну, блокаду. Не историков, конечно, имею в виду. Но забвение – это понятная реакция. И она лучше, чем механическое повторение того, что насильственно внушили. Особенно повторение со скукой. Но искренность, сопереживание производят по сию пору впечатление, будто все вокруг – друзья, и мысли и переживания у всех общие. 8-го сентября прошлого года была на чтениях списков погибших в блокаду. Я была в Фонтанном доме, читали мои ровесники, их дети, внуки – все вместе, мы равные. А когда читали ученики 4-7 классов ближайших школ, я плакала вместе с ними. Умиление стариковское и детское, общее…

– Открывается ли вам что-то новое о блокаде сейчас? Все-таки рассекречиваются архивы, публикуются новые документы…

– Да, читаю много блокадных дневников, особенно впечатлил дневник Ольги Фёдоровны Берггольц. Он перевернул всё мое представление о человеке, которого, как я думала, хорошо знаю.

А буквально на днях написал мне на электронную почту человек, который преподает краеведение школьникам и изучает военные захоронения. В недавно рассекреченных архивах он нашел сведения о братской могиле, где похоронен Володя. Он же рассказал мне, что нашел ныне живущую 95-летнюю бывшую одноклассницу Володи, его жену. Я её помню, эту Наташу, Наталью Владимировну, не знала только, что она носит его фамилию и что она жива. Для меня это – чудо. Жду встречи с ней.

– Что вы любили в Петербурге раньше и что любите сейчас?

– Когда я росла, мне казалось, что самый красивый дом на свете – это дом Мурузи, самая красивая церковь в городе – Спасо-Преображенский Собор, больше я ничего ещё не видела. И потому, наверно, я считала, что нет ничего красивее этих мест.

Помню, в доме Мурузи три двора: огромные, настоящие петербургские дворы-колодцы. Там ещё были поленницы, детьми мы все по этим поленницам лазали – уже после войны, конечно.

А ещё помню, каким прекрасным казался мне Летний сад тогда и кажется до сих пор, даже после реконструкции! Очень дороги моему сердцу берега Лебяжьей канавки, сейчас покрытые камнем, а раньше можно было по траве вниз скатываться! В этом было какое-то сочетание детского озорства с эстетством.

Я была тихим ребенком, но всех уводила за собой – «Ребята, пошли!». И уходили гулять в любимые места, например, на ту же Лебяжью канавку, на Неву или на Невский – в те места, которые представлялись самыми красивыми. Если бы бабушка это знала, то инфаркт ей, бедной, был бы обеспечен!

По сию пору я считаю, что лучше, красивее Петербурга города нет.

Ангелина Скрыпникова