Ерофеев наплодил о себе уйму легенд, «дез» и апокрифов

В те годы дальние, глухие страна только начинала свое движение от социализма военного к социализму потребительскому, едва не обретшему на пороге своего рождения человеческое лицо (как долго он мог просуществовать с таким лицом, вопрос открытый). И романтическая молодежь уже начинала прорубать окна из тюремной камеры диамата и соцреализма кто куда — кто в западное искусство, кто в религию, кто в физику, воспринимаемую как лирика. И вот в этой свободомыслящей среде разнеслась слава о самородке, подвизающемся на самых наичернейших работах и развлекающемся тем, что наносит себе раны великолепно отделанным кинжалом и уморительно комментирует брызжущие струйки крови.

Эти сеансы самоистязания собирали все больше интеллектуальной свободомыслящей публики и порождали все более глубокие толкования. Одни находили в его действиях отзвуки йоги, стремящейся преодолеть власть майи через презрение к боли. Другие возводили его творчество к христианской аскезе с ее умерщвлением плоти. Третьи уверяли, что все это тайный протест против государственного деспотизма. За границей в самоистязаниях самородка видели воплощение русского духа, о нем писали статьи и защищали диссертации. А он, между тем, шутил все менее забавно, все чаще переходя к оскорблениям своих почитателей, и из его воспалившихся ран уже не брызгали рубиновые струйки, но лишь едва сочилась сукровица пополам с гноем. А на смертном одре он даже попытался плюнуть в склонившихся над ним почитателей, но доплюнуть не сумел и только еле слышно прошептал: «Палачи!..».

«Но зачем тогда ты вонзал в себя кинжал?» — растерянно спросили почитатели. «Я истязал себя, чтобы заглушить невыносимую душевную боль, — ответил самородок. — А вы, бессердечные тупицы, вообразили, что я делаю это для вашего развлечения».

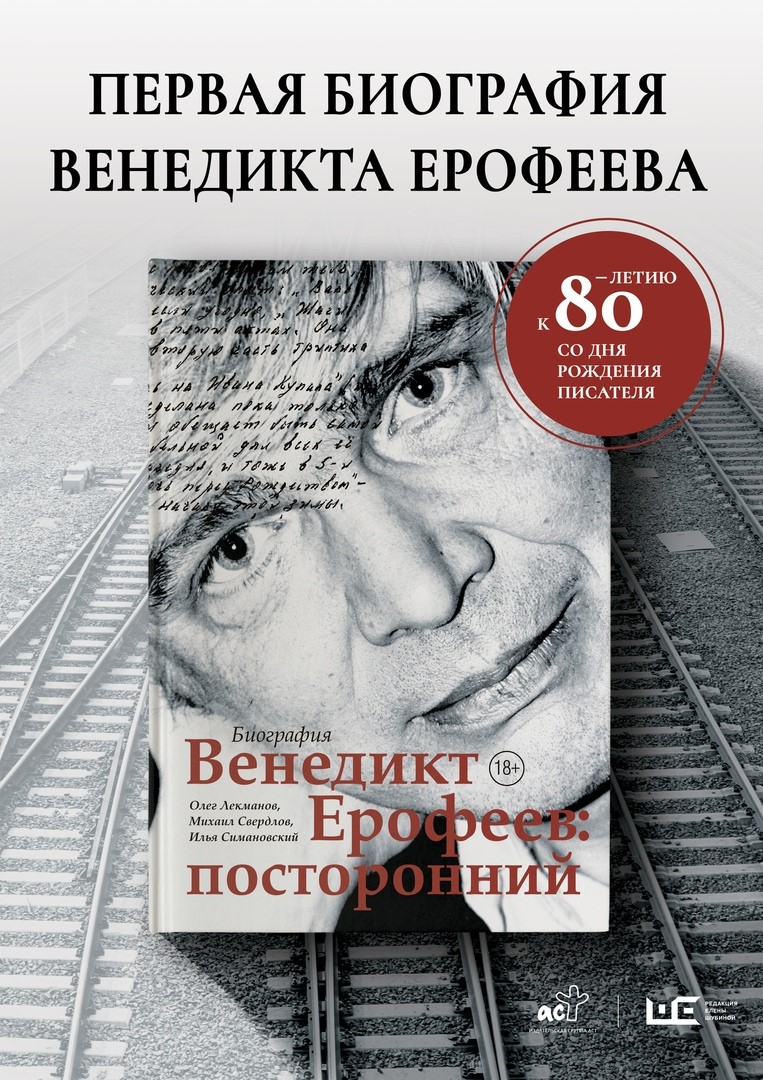

Подобные притчи сами собой приходят на ум при чтении книги О. Лекманова, М. Свердлова, И. Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний» (М., 2019).

Авторы понимают, как трудно написать точную биографию всякой легендарной фигуры, а особенно столь склонной к мистификациям, как Венедикт Ерофеев. «Он мне рассказывал о детстве, о станции Чупа, — вспоминает прозаик Евгений Попов. — Он же мне сказал, что его отец был начальником станции маленькой около Чупы. А потом, когда пришли фашисты — не то финны, не то немцы, его заставили быть начальником этой же станции, и потом, когда советская власть возвратилась, — финнов выгнали, его посадили за сотрудничество с врагом. Причем Венедикт Васильич мне это рассказывал буквально со слезами на глазах.

Я ушел просто на крыльях оттуда — очень был растроган этой историей, пока не оказался в Чупе и не узнал, что ее не брали ни немцы, ни финны».

Специалист по творчеству Саши Черного и «Веничкин» приятель Анатолий Иванов говорил о нем так: «Веня наплодил уйму легенд, “дез” и апокрифов о себе, пестовал их и множил. Всяческого дуракаваляния и фуфлогонства в его изустных высказываниях хоть отбавляй. Меж тем стараниями апостолов — его приятелей и почитателей — это “Евангелие от Ерофеева” получило широкое хождение. И не завидую тем, кто возьмется за подлинное, немифологизированное жизнеописание Венедикта Васильевича Ерофеева. Отделить истинность от театрализации жизни непросто. Каков он настоящий, видимо, до конца не знает никто».

До конца никто никого не знает, но добросовестный подбор показаний почти не оставляет сомнений в достоверности изображенной авторами картины.

Отца посадили за антисоветскую агитацию: где-то сказанул, что раньше жили лучше, а у немцев техника лучше и сейчас. Мать, оставшаяся без продовольственных карточек, на неопределенное время уехала в Москву к родственникам, искать работу, а дети на шесть лет попали в детский дом. Брат впоследствии вспоминал, что в детском доме было хорошо, но будущий писатель вынес оттуда другое впечатление: «А я бы вообще всех подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет поголовно бы уничтожал, потому что у них нет представления о том, что такое чужая боль». В этом высказывании слышится сразу и обостренная чувствительность прозаика, и его склонность к преувеличениям и эпатажу. Да, пожалуй, и антиколлективизм.

Пока еще без идеологии. А в том, что в детдоме он отказался вступать в пионеры, уже предчувствуется идеологический нонконформизм, впоследствии присущий Ерофееву по отношению ко всем станам.

В Кировске (Кольский полуостров) он единственный из всего выпуска окончил школу с золотой медалью и только на выпускном вечере впервые закурил и выпил чего-то легкого, типа шампанского. По воспоминаниям сестры, «Вена» был всеобщим любимцем — тихий, кроткий, худенький мальчик.

На московский филфак он поступил без экзаменов, по собеседованию. И однокурсники вспоминают его «типичным провинциальным мальчиком, золотым медалистом с голубенькими глазками, тихим, застенчивым, добрым, милым и очень наивным». Он даже привез в Москву логарифмическую линейку в уверенности, что на филфаке изучают математику. Идеалом женщины для него тогда была тургеневская девушка, в новые времена кондовая комсомолка (он и первое свое «грехопадение» совершил лишь в двадцать три года — в Международный женский день).

Сам он не курил, не употреблял ни капли спиртного и даже мог дать по шее тем, у кого в разговоре срывалось непечатное словцо. С собой он постоянно носил дореволюционный томик Надсона, которого помнил всего наизусть. А еще он мог единым духом перечислить все сорок колен Израилевых.

Но занятия в университете строились иначе.

«Когда я пришел в эту “величавую крепость”, услышал: “По отделениям! Делай — раз! По отделениям! Делай — три! Руки по швам”. И был немедленно разочарован».

А затем, фигурально выражаясь, «немедленно выпил»: однажды случайно увидел в витрине водку, купил четвертинку и пачку “Беломора”, выпил, закурил — и больше не прекращал. Тоже похоже на легенду, но в принципе бывают несчастные, у которых алкогольная зависимость возникает едва ли не с первого употребления.

Студентом филологического факультета МГУ Ерофеев числился всего лишь год и четыре с половиной месяца — до середины января 1957 года.

«Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти ли на лекцию или семинар, и думаю: на ..й мне это надо, — и не вставал и не выходил <…> Я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, …дюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до ..ища»

Впоследствии подобное умонастроение уже без эпатажных крайностей он назвал своим великолепным “все равно”. «Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и потому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты». Со своим фирменным юродством Ерофеев говорит об этом и в своем шедевре «Москва — Петушки».

«Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: “Э! И хочется это вам толковать об этом вздоре!” А мне удивлялись и говорили: “Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?” А я говорил: “О, не знаю, не знаю! Но есть”.

Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем “скорби” и “страха”. Назовем хоть так. Вот: “скорби” и “страха” больше всего, и еще немоты. И каждый день, с утра, “мое прекрасное сердце” источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите!».

«Веничка постоянно думал о смерти и сильно и болезненно переживал преходящесть, — отмечает Ольга Седакова. — Я думаю, что тема смерти, тема необратимого движения времени его не отпускала».

Тема смерти не отпускала и не отпустит ни одного мыслящего человека — похоже, и Екклезиаст был далеко не первым, подобные пессимистические размышления встречаются и в вавилонских текстах, да наверняка они посещали людей и в дописьменную эпоху. Для преодоления этого экзистенциального ужаса прежде всего и создавались религии, которые впоследствии заменялись политическими утопиями, а у людей, погруженных в быт, экзистенциальной защитой служат увлечения и преходящие иллюзии. И полная свобода от иллюзий говорит не только о скептическом уме, но и о некотором расстройстве психики. Ибо первейшая ее функция — заслонять неотложными заботами и выдумками ту черную пропасть, которая нас всех ожидает. Байрон когда-то назвал меланхолию оптическим прибором, сквозь который мы видим истину, и это было бы совершенно справедливо, если бы она, открывая темную часть истины, не скрывала от наших глаз ее светлую часть.

Авторитетная психиатрическая теория называет алкогольную зависимость коморбидной патологией, «двойной болезнью», первопричиной которой является депрессия. Несчастный страдает от депрессии, бороться с которой пытается при помощи алкоголя. И алкогольный «адаптоген» на некоторое время действительно ослабляет душевную боль, но зато требует нарастания дозы и в конце концов разрушает остальную жизнь. И о мытарствах несчастного Венички по вагончикам и общагам Специализированных управлений связи и всяких Ремстройтрестов, из которых его тоже регулярно вышибали за прогулы (хотя свои обязанности кабельщика он вроде бы выполнял прилежно), читать мучительно: это типичные мытарства люмпена-алкоголика. И его собственное хамство, беспредельная безответственность по отношению к любившим его женщинам и друзьям тоже типичные признаки алкогольной деградации, которую дозволительно романтизировать не в большей степени, чем понос и золотуху.

«Это только кажется, что все время происходило что-то совершенно магнетическое, прекрасное и поэтическое рядом с Веничкой. На самом деле это была просто фантасмагория убийства себя и всего живого вокруг. Он упорно, сам, разрушал себя алкоголем».

«Он остался такой же веселый и хороший, как и в молодости, но только когда был трезв, а это случалось все реже». «Пьяный он был очень агрессивным, злобным». Однажды пытался опрокинуть шкаф на собутыльника за излишнюю болтливость. Но мог и в трезвом виде ударить по лицу приятеля, пытавшегося ради его же блага помешать ему пить в общем застолье (и зачем было в присутствии больного человека устраивать эти провоцирующие попойки?).

Допускал он рукоприкладство и по отношению к самоотверженно любившей его жене. «Не в том дело, конечно, что он ее не любил; это само собой. Но много чего с этой нелюбовью влеклось (притом что она носилась с ним как с писаной торбой). Даже и жалости не было».

«Честно говоря, вот по отношению к Гале это был ужасный человек. Я не знаю, какая женщина могла выдержать то, что он с ней делал. Но она выдерживала».

«Он окружал себя женщинами, любил или не любил их — это уже не имело значения, но так, чтобы все это клубилось вокруг… Ненависть, ревность… А он этим как бы питался».

«Он невероятно был избалован обожанием. Его все время подхватывали, помогали, спасали, приглашали на дачи. Народ просто сходил с ума рядом с ним. Компании собирались громадные, а в центре всегда лежащий на диване Веничка как некий патриций. Все начинали подыгрывать ему, ерничать. Такие шуты, которые пытались угодить королю. И он полупрезрительно смотрел на всех… Вначале, еще трезвый, шутил довольно безобидно. Потом злобно, очень злобно».

Почитая писательский талант, совершенно не следует почитать и болезни писателя — от них его нужно спасать, как и любого из детей ничтожных мира. Если сколь угодно добрый и порядочный человек, напившись, становится злобным и бессовестным, это несомненно болезнь, а ерофеевское окружение продолжало видеть и в ней проявление «Веничкиного» гения.

Неизвестно, удалось ли им бы его спасти, но они это сделать и не пытались, не пытались и пробудить хоть какую-то его критичность по отношению к своему состоянию.

Поскольку не обладали ею и сами, как ею почти не обладает и вся наша культура.

Известный критик и литературовед Владимир Новиков в статье «Выдуманный писатель» — сборник «Заскок» (М., 1997) — задал довольно жестокий вопрос: «А был ли Веничка, существует ли он? Не без удивления читаю я у некоторых зарубежных коллег, что в России народ чтит Веничку как пророка, сотворяя из него такую же легенду, как из Есенина и Высоцкого. Не знаю, откуда они это взяли».

Как откуда — откуда и все: из собственных культурных стереотипов.

Вл. Новиков совершенно справедливо полагает, что Ерофеевская поэма связана не с массово-демократической культурой, а с культурным сознанием образованного слоя, и совершенно незачем ей приписывать «несуществующий фольклорный колорит». В целом литературоведческое бурление вокруг Венедикта Ерофеева представляется Новикову щами из топора, хотя лично мне сам «топор» представляется куда более питательным, чем раздуваемые его комментаторами пузыри. Книга Лекманова, Свердлова и Симановского тоже знакомит нас с рядом дутых концепций. Язык без костей — отчего не отыскать перекличку Венички с Сократом или Шопенгауэром. Или, скажем, с религиозным подвигом юродства. Отвергал же Ерофеев всяческие суетные заботы о семье, о пропитании, о подчинении властям и общественным нормам. Гуманитарное словоблудие вполне допускает и объявление Венички последователем апостола Павла: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым; мудрость мира сего есть безумие пред Богом. И что из того, что «гениальность в представлении Ерофеева вырастала не из звериной насупленной серьезности, а из дуракаваляния и домашней шутливости», — если уж стал достояньем доцента, от вычурного умничанья не спастись.

К счастью, этих умников, кроме них самих, никто не читает. А поэма, похоже, живет.

По крайней мере, памятник Венедикту Ерофееву в Москве стоит, тогда как московских памятников Бабелю, Паустовскому, Платонову, Зощенко, Катаеву, Ильфу и Петрову, Трифонову, кажется, и не предвидится. Ибо в отличие от них Венедикт Ерофеев действительно культовый писатель. То есть вождь в какой-то борьбе. Он демонстрирует презрение к тому, что мы страшимся утратить, — к социальному статусу, а врага нашего врага мы невольно ощущаем другом и защитником.

Александр Мелихов