До 18 декабря в восточном павильоне Инженерного замка, который относится к Русскому музею, по адресу Инженерная, 10 проходит выставка Геннадия Устюгова «Букварь жизни» — один из самых закрытых и в то же время значимых проектов ГРМ последнего времени.

Адрес Инженерная, 10 советую вам запомнить точно: в противном случае ничто не напомнит о том, что выставка, которую более года готовил коллектив из пятнадцати организаторов и кураторов, проходит именно здесь. В главном здании Русского музея, в корпусе Бенуа, в Инженерном замке отдельного билета на «Букварь жизни» вы не купите.

Попасть на выставку непросто. Живой кассы нет. Зайти «по дороге», по наитию — невозможно. Чтобы оказаться внутри, нужно пройти многоступенчатый онлайн-кордон: заранее купленный онлайн-билет, цифровая проверка, экран вместо окна и отсутствие хотя бы намека на кассу при входе. Несколько кликов вместо простого шага через порог.

Ничто не подсказывает, что внутри происходит событие такого масштаба. Снаружи ни баннера, ни плаката (впрочем, на сайте музея выставка вполне себе представлена). Как будто выставку намеренно спрятали — она не для толпы, а для тех, кто уже знает и целенаправленно идет. В этом есть почти символическая точность. К художнику, который всю жизнь существовал вне системы, сегодня можно попасть только через онлайн-визу — и без внешней рекламы. Проект, внутри восхитительный, снаружи похож на секретный проектный НИИ-ящик.

Букварь легенды

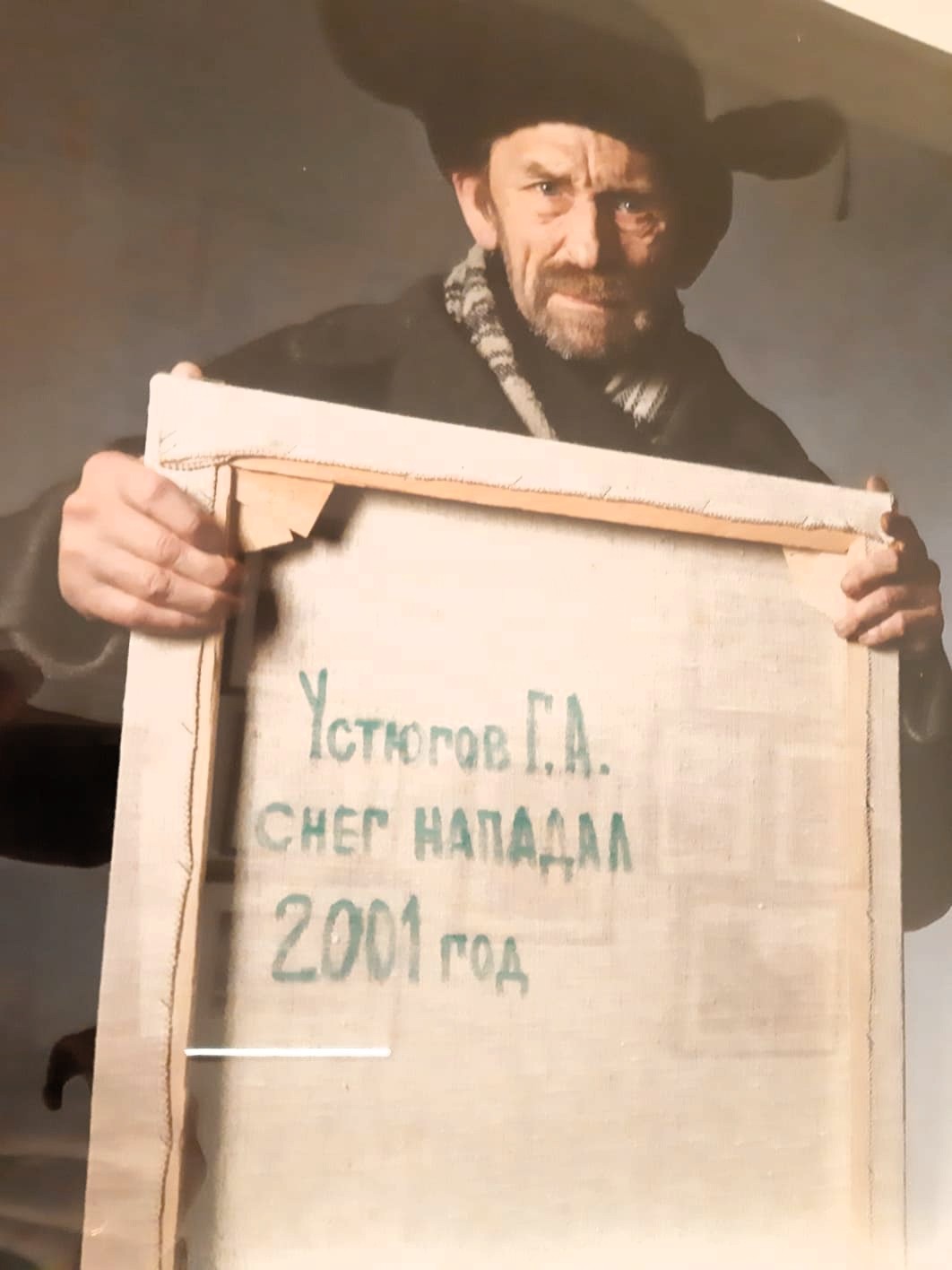

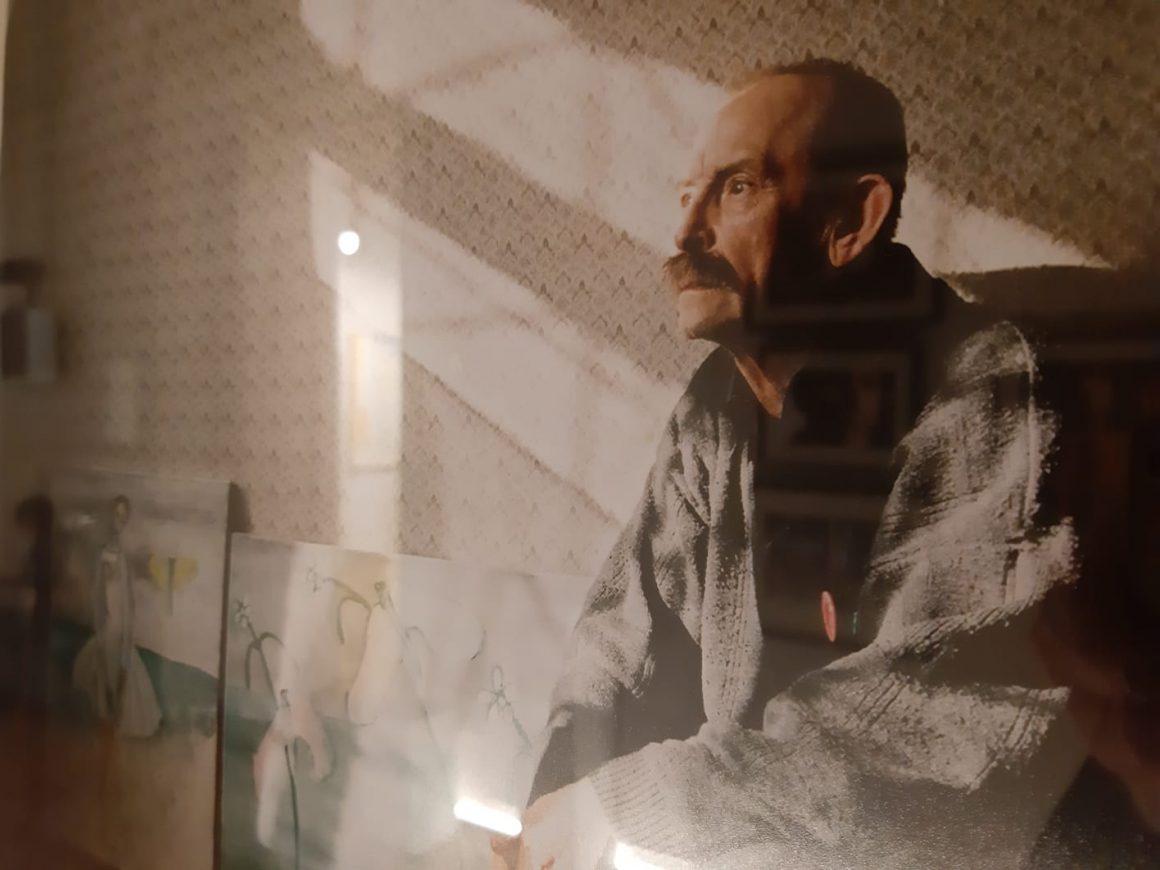

Геннадий Устюгов — художник-легенды, одна из ключевых фигур неофициального ленинградского искусства. Более 10 его работ в коллекции самого Русского музея. Экспозиция – это не ретроспектива «для галочки». И не спокойная музейная прогулка, а редкая встреча с живым, уязвимым и предельно честным искусством.

Устюгов — это не просто один из хрестоматийных представителей ленинградского авангарда последних 60 лет. Это абсолютно уникальный художник-одиночка, для которого живопись была не профессией, а способом существования.

Импрессионисты, школа и исключение

В 1956 году, когда в Эрмитаже на 3-м этаже открыли залы импрессионистов, Средняя художественная школа при институте имени Репина, где учился и жил в интернате Устюгов, всем составом ринулась на Дворцовую набережную. В полном ауте были все. Седовласые профессора и учителя не могли понять, как они раньше жили без живого Матисса и Гогена.

Что уж говорить о молодых, еще только как губка вбирающих художественный опыт учениках, среди которых был Геннадий Афанасьевич Устюгов. Сын швеи и плотника по радио услышал, что в школе можно научиться рисовать. Кроме того, там был интернат. Сносно кормили в непростое время и возили на знаменитую дачу в Юкки. Но основной риторический вопрос СХШ, живущий по сей день: «почему то, что в Эрмитаже можно, у нас нельзя», остался главным препятствием в профбиографии юного и крайне талантливого зрителя импрессионизма.

Стоит ли рассказывать, что после показа первых импрессионистических опытов исключение Устюгова из школы последовало молниеносно и безжалостно. Школа не имела возможности тратить силы на тех, кто очевидно не поступит в Академию. Поэтому отчисленные из СХШ Григорьев, Шемякин, Устюгов — жертвы одной доброй традиции, живущей и по сей день в школе, которую Сергей Киров и Надежда Крупская опрометчиво изначально назвали Школой юных дарований.

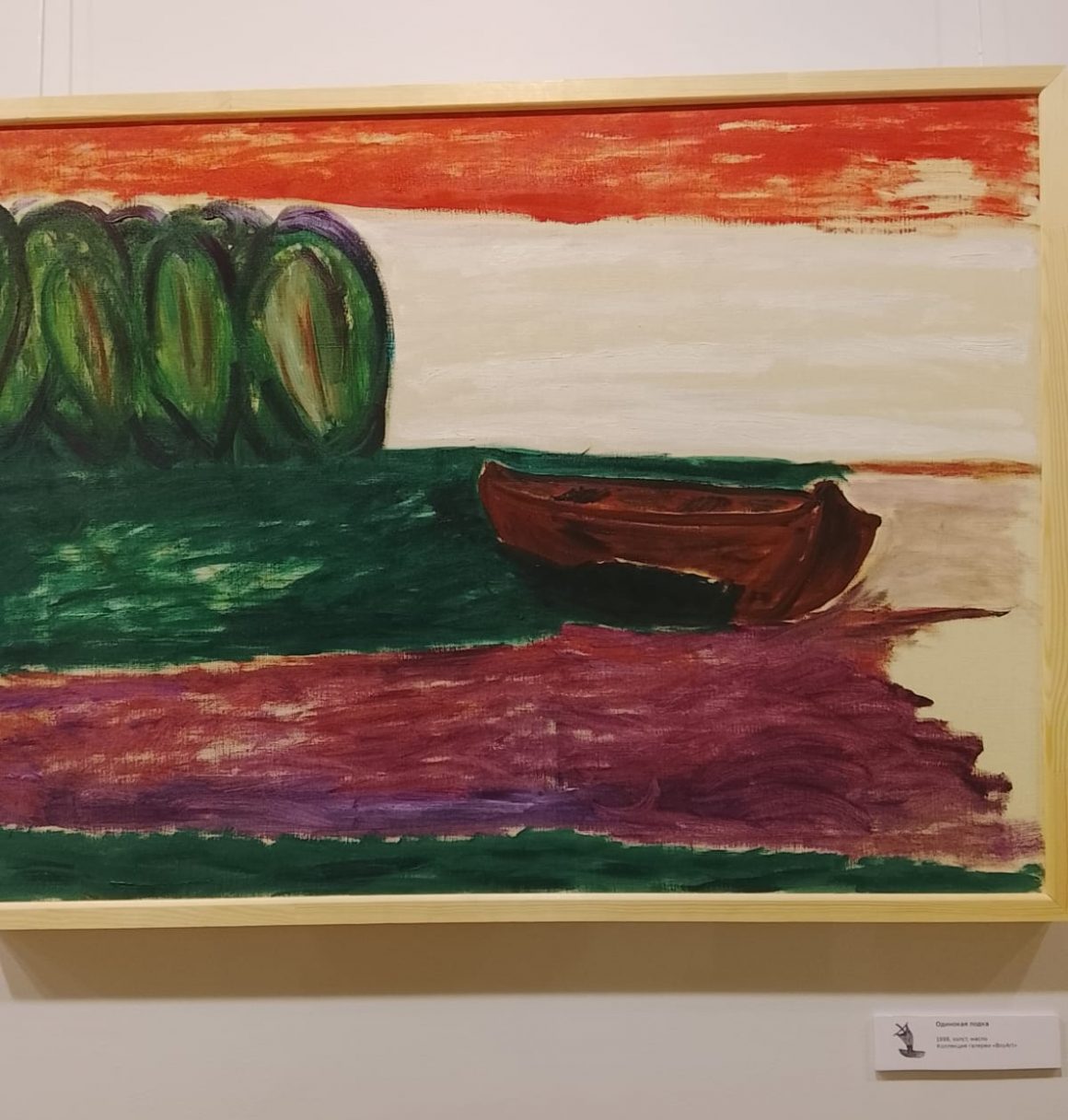

Букварь жизни как состояние

Первые работы вне академических оков были — не сюжетами, а состояниями: цвет, линия, фигура, внутренний ритм. Уже в ранней живописи Геннадия Устюгова 1950–1960-х годов становится ясно, что он сознательно уходит от повествовательности и иллюстративности. И становится одним из главных компонентов живописного контекста ленинградского андерграунда.

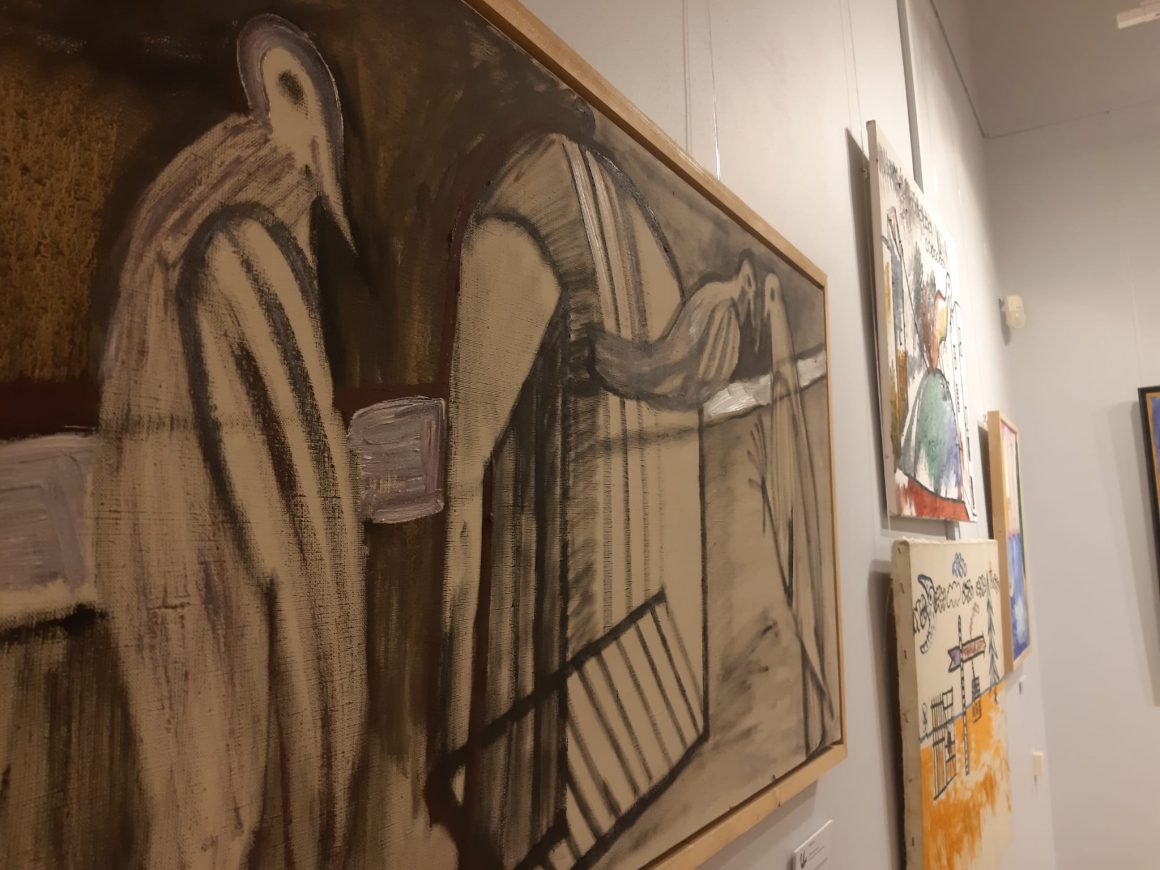

Эти полотна не рассказывают — они настаивают. Фигура в них почти всегда предельно обобщена, лишена индивидуальных черт, будто человек здесь — не портрет, а носитель внутреннего напряжения. Открытый им и для него 3-й этаж Эрмитажа передал в утешительный дар после исключения из СХШ Устюгову очищенную палитру.

Цвет у Устюгова работает как самостоятельная сила: глухие охры, землистые красные, серо-зеленые поля не служат описанию реальности, а создают психофизическое давление, сродни тому, что мы видим у раннего Руо или у экспрессионистов Северной школы, но без их театральной деформации.

Устюгов не ломает форму — он ее сжимает. Его линия сдержанна, почти суха, но именно в этой скупости возникает то, что сам художник называл «человеческой температурой живописи».

В одном из редких высказываний он писал: «Мне важно, чтобы картина не объясняла себя. Если она начинает объясняться — она мертвая». Это принципиально отличает его от официальной школы соцреализма, где фигура обязана была быть понятной, а жест — риторическим. Устюгов же работает против ясности как против насилия.

«Букварь жизни» читается не глазами, а нервами — как внутренний счетчик времени и боли. Эти ранние работы 60-х сродни немому письму: они не предъявляют символов в лоб, но накапливают опыт — утраты, немоты, подавленного протеста. В отличие от своих ленинградских современников, обращавшихся к гротеску или иронии, Устюгов выбирает путь почти аскетический. Его живопись не кричит и не разоблачает — она молчит так плотно, что это молчание становится формой сопротивления.

Как точно заметил один из его немногих исследователей, «Устюгов писал не то, что видел, а то, что невозможно было произнести». Именно поэтому его ранние полотна и сегодня выглядят не как документы эпохи, а как живая, тревожная ткань опыта, в которую зритель неизбежно втягивается.

Тогда: признание в музее и запрет в судьбе

Ранняя биография легенды ленинградского авангарда — готовый сценарий фильма об оттенках оттепели. В середине 1950-х импрессионизм в СССР начинает возвращаться в официальное культурное пространство. В 1956 году в Эрмитаже открывается экспозиция французских импрессионистов — знак чуть приоткрытой форточки, осторожного пересмотра художественных запретов, легитимации цвета, света, живописной свободы.

Но почти одновременно происходит обратное.

В 1958 году Геннадия Устюгова исключают из Средней художественной школы при Академии художеств. Формулировка стандартная: «формализм», фактически же — увлечение импрессионизмом, свободная манера письма, отказ от нормативной художественной дисциплины.

Так в одном и том же городе, в одно и то же историческое время, импрессионизм входит в музей, а художника за него — выводят из профессии.

После исключения: завод вместо мастерской

Исключение означало не паузу, а разрыв. Устюгов оказывается вне институциональной художественной среды и по необходимости идет работать на завод. Это был не выбор, а способ выживания в системе, где путь назад уже был закрыт.

Именно в этот период — на фоне физического труда, социальной изоляции и разрыва с профессиональной средой — начинаются первые психические приступы, которые позже станут постоянной частью его жизни. Искусство перестает быть карьерой и становится внутренней опорой, формой существования.

После этого Усьюгов становится самостоятельным участником бульдозерной и газоневской выставок. Полноценным представителем андерграундного художественного процесса со своей тонкой линией и чувством цвета, простыми образами и поэзией. Живой поэзией – у Устюгова изданы три книги стихов, которыми – как парусами – оформлены залы в Русском.

Прошли десятилетия. Импрессионизм давно стал музейным каноном. То, за что исключали, сегодня изучают, экспонируют и охраняют.

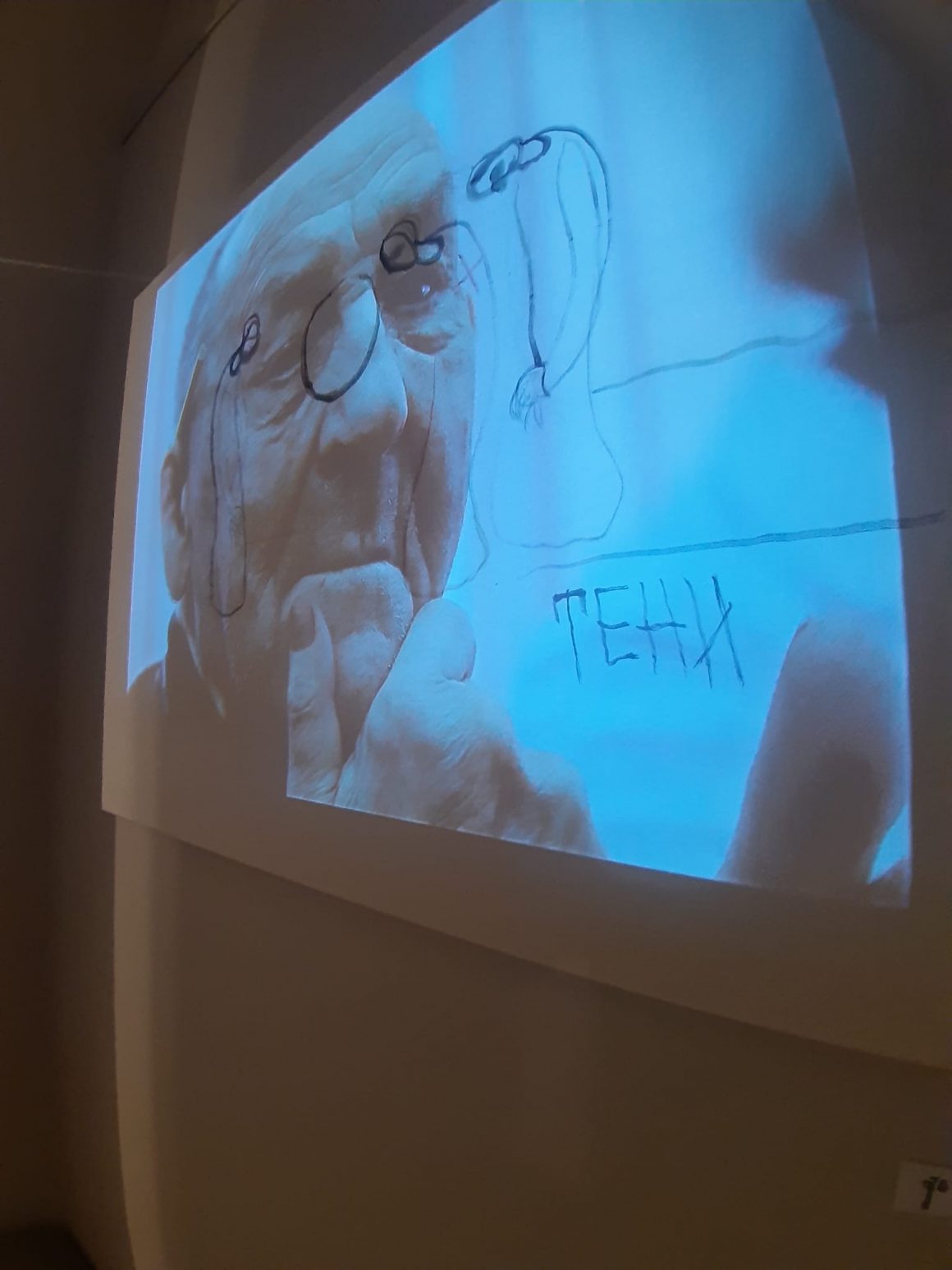

Устюгов давно возвратился в музейное пространство уже не как «исправленный», а как полноценный художник, прошедший свой путь вне системы. Ретроспективная выставка в Русском — это не жест оправдания и не ревизия прошлого, а фиксированная точка биографии, где время наконец догнало судьбу. Сам 88 летний Геннадий Афанасьевич нашел силы приехать на открытие. И конечно, было что научно, что художественно правильно достойному возрасту живущего автора сопоставить достойную во всех проявлениях экспозицию. Ведь история Устюгова — не частный случай, а документ времени, в котором система могла одновременно открывать залы импрессионистов в музеях и исключать за импрессионизм конкретного живого художника.

Связка «тогда — сейчас» в его биографии остается предельно точной. Между ними — десятилетия работы, одиночества, болезни и живописи. Но вот, увы, нет полноценного каталога, нет нормальных билетов, нет элементарной афиши. Выставка, похоже, доступна только прорвавшимся и сведущим специалистам. Складывается ощущение, что организаторы, имя которых в многочисленных строчках вы встретите при входе, сами так и хотели.

«Проект представляет собой дань уважения мастеру и попытку осмыслить его творческое наследие», — отметила на открытии выставки Наталья Ивановна Петухова, куратор инклюзивных программ отдела социокультурных коммуникаций Русского музея. «Задача нашей выставки — показать, что Геннадий Афанасьевич такой же великий художник, как и был 10 лет назад, и 15 лет назад», — добавила она.

Уважаемая Наталья Ивановна, вот почему-то грешным делом думал, что роскошный проект в одном из главных музеев страны должен быть представлен не узкому кругу счастливцев, а прежде всего широкому зрителю. Что кураторы должны открывать художественный букварь для всех.

Алексей Шолохов