Кто знает, когда и как в материалистическом государстве восторжествовало сексуальное пуританство? Начиналось ведь с лозунгов “Долой предрассудки!”. О чем можно прочесть, например, в недавней антологии «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е» (составление, предисловие и комментарии Дмитрия Быкова; М., 2019).

.

Пантелеймон Романов, знаменитый рассказ «Без черемухи» (1927), из жизни студентов.

«У нас принято относиться с каким-то молодеческим пренебрежением ко всему красивому, ко всякой опрятности и аккуратности как в одежде, так и в помещении, в котором живешь.

В общежитии у нас везде грязь, сор, беспорядок, смятые постели. На подоконниках — окурки, перегородки из фанеры, на которой мотаются изодранные плакаты, объявления о собраниях. И никто из нас не пытается украсить наше жилище. А так как есть слух, что вас переведут отсюда в другое место, то это еще более вызывает небрежное отношение и даже часто умышленно порчу всего.

Вообще же нам точно перед кем-то стыдно заниматься такими пустяками, как чистое красивое жилище, свежий, здоровый воздух в нем. Не потому, чтобы у нас было серьезное дело, не оставляющее нам, ни минуты свободного времени, а потому, что все связанное с заботой о красоте мы обязаны презирать. Не знаю, почему обязаны».

«Все девушки и наши товарищи-мужчины держат себя так, как будто боятся, чтобы их не заподозрили в изяществе и благородстве манер. Говорят нарочно развязным, грубым тоном, с хлопаньем руками по спине. И слова выбирают наиболее грубые, используя для этого весь уличный жаргон, вроде гнусного словечка «даешь».

Самые скверные ругательства у нас имеют все права гражданства. И когда наши девушки — не все, а некоторые, — возмущаются, то еще хуже, — потому что тогда нарочно их начинают «приучать к родному языку».

Заслуживает похвалы только тон грубости, циничной развязности с попранием всяких сдерживающих правил. Может быть, это потому, что мы все — нищая братия, и нам не на что красиво одеться, поэтому мы, делаем вид, что нам и плевать на все это. А потом, может быть, и потому, что нам, солдатам революции, не до нежностей и сантиментов. Но опять-таки, если мы солдаты революции, то как-никак прежде всего мы должны были бы брать пример с нашей власти, которая стремится к красоте жизни не ради только самой красоты, а ради здоровья и чистоты. И потому этот преувеличенно приподнятый, казарменно-молодеческий тон пора бы бросить.

Но ты знаешь, большинству нравится этот тон. Не говоря уже о наших мужчинах, он нравится и девушкам, так как дает больше свободы и не требует никакой работы над собой.

И вот это пренебрежение ко всему красивому, чистому и здоровому приводит к тому, что в наших интимных отношениях такое же молодечество, грубость, бесцеремонность, боязнь проявления всякой человеческой нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге — женщине или девушке.

И все это из-за боязни выйти из тона неписаной морали нашей среды».

«Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области «психологии», а право на существование у нас имеет только одна физиология.

Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь. И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов».

Финал известен: как ни старается героиня хоть как-то опоэтизировать первую встречу наедине с нравящимся ей молодым человеком, дело кончается практически изнасилованием.

«— Что в самом деле, какого черта антимонию разводить!..

И я почувствовала, что он быстро схватил меня на руки и положил на крайнюю, растрепанную постель. Мне показалось, что он мог бы положить меня и не на свою постель, а на ту, какая подвернется. Я забилась, стала отрывать его руки, порываться встать, но было уже поздно».

.

Николай Никандров, «Рынок любви» (1924).

«Бухгалтер одного из отделений Центросоюза Шурыгин, маленького роста, плотный, хорошо упитанный мужчина с очень идущей к нему большой прямоугольной бородой, делающей его лицо красивым, уже в третий раз безрезультатно обходил кольцо московских бульваров: Пречистенский, Никитский, Тверской…»

А ищет он сексуальную партнершу, которая, когда нужна, появлялась бы, а когда не нужна, исчезала, обходилась недорого, ничем, упаси Бог, не заразила, а приевшись, исчезла бы без сцен и претензий. И вот бородатый толстячок находит даму из бывших, покинутую мужем с маленькими дочками и распродавшую все, кроме любви.

Они долго торгуются, она перечисляет свои расходы.

«— Хлеб… Дрова… Прачка… За электричество… За воду…

Она диктовала цифры в рублях, а бухгалтер четко повторял за ней и мысленно клал на счеты, как в конторе, как в Центросоюзе».

И далее все так же детально прописано вплоть до расставания, когда бухгалтеру пригрезилось, что он способен прикупить партнершу помоложе, а эту сплавить коллеге (дело кончается полным конфузом).

.

Сергей Малашкин, «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» (1927).

К молодой женщине, еще недавно комсомолке-энтузиастке, приходит давно влюбленный в нее идейный друг, а она всячески демонстрирует ему свою прожженность: «Теперь все комсомолки курят, плюются через колено не хуже мужчин, обрезают волосы, ругаются и даже, чтобы не отстать от мужчин, стараются ходить… и тоже по-мужски». Друг старается не верить, что она такая и в самом деле, а она громко хохочет: «Не надо, другие поверят». А про себя дивится: «Неужели я его люблю? Неужели я еще могу любить после такого количества мужчин, которые разлили по моему существу отвратную оскомину, что я потеряла всякий вкус к красоте, к молодости, потеряла запах к цветам, к весне?», — может быть, здесь это так и нужно для внутренней речи: потеряла запах, а не потеряла обоняние.

Далее картины разжиревших мелкокалиберных сановничков, перед которыми лебезят обыватели, уродец Исайка Чужачок, проповедующий, что «любовь до гроба» — отрыжка собственнической культуры, а «новая любовь — это свободная связь на основе экономической независимости и органического влечения индивидуумов противоположного пола…».

Женственность, еще не убитая в душе героини анашой и афинскими ночами, тянется к любящему привлекательному мужчине, и это в познавательном отношении любопытно, — но, Боже мой, какая скука! Не для меня или любого другого нормального читателя, нам это интересно, но для поэта, для сказочника!

.

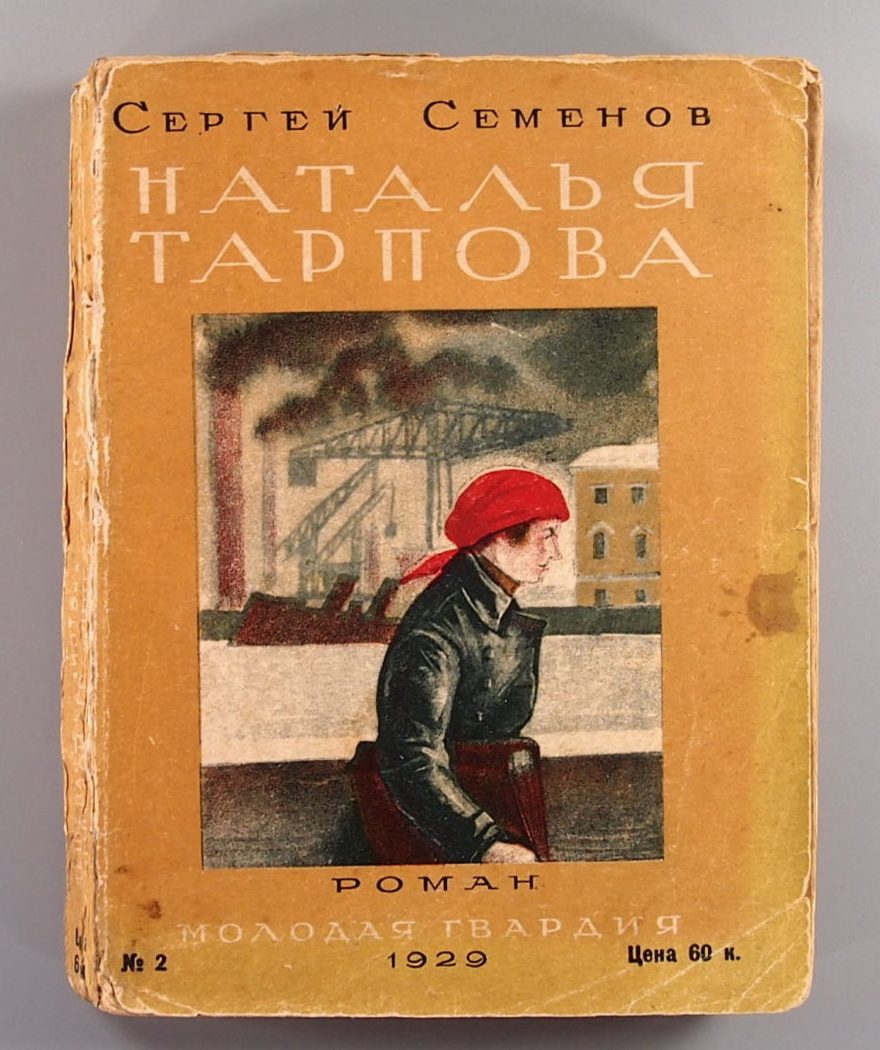

Сергей Семенов, «Наталья Тарпова» (пьеса, 1927—1930). Диалог коммуниста Рябьева с коммунистом Тарповой.

«Р я б ь е в. У меня к тебе “два слова”.

(Тарпова рисует пальцем.)

Р я б ь е в. Я уж несколько дней все хочу…

Т а р п о в а. Можешь не трудиться. Я уже знаю твои “два слова”.

Р я б ь е в (радостно хватая Тарпову за руку). Ногайло все-таки передала вчера?!.

Т а р п о в а (вырывая руку). Ровно ничего. Я знаю… без того. (С горькой иронией.) Я привыкла. “Товарищ Тарпова, ты мне нравишься, как женщина… давай жить вместе”. (Гневно.) Эти “два слова” хотел сказать мне? Да? Отвечай!

Р я б ь е в (растерянно). Но я…

Т а р п о в а (передразнивая, с горечью). Но я… Но я… Ну, что я? (Впадая в исступление.) Ты — тоже, как все. Знаком две недели – и уже подходишь с “двумя словами”. А знаешь, сколько раз мне уже приходилось выслушивать вот эти самые “два слова”. Знаешь?

Р я б ь е в (растерянно). Товарищ Тарпова…

Т а р п о в а (в исступлении). Во-семь р-раз… Восемь раз ко мне подходили всякие “товарищи” с этими самыми двумя словами, с той поры как я сама стала то-ва-ри-щем Та-р-по-вой, членом партии, секретарем фабкома. Приходило тебе когда-нибудь в голову подумать об этом?

Р я б ь е в. Товарищ Тарпова, я вовсе…

Т а р п о в а (в исступлении). Тебе не приходило. Тебе не могло притти. Ну, а знаешь ли, как я могла, как я должна была отвечать этим восьми… Я каждый раз у-сту-па-ла им… Да, да! Я восемь раз уступила с того дня, как стала “товарищем Тарповой”. (С горькой иронией.) И как же могла я не уступить… Да ты мещанка, товарищ Тарпова! Да ты отстала, товарищ Тарпова! Да ты с буржуазными предрассудками!.. (С отчаянием.) И я думала, до сих пор думала, что те восемь — правы, а я в самом деле мещанка. (С неожиданной угрозой.) А вот девятый не хочу. Слышишь! Не хо-чу…

Р я б ь е в (робко). Я тебя не принуждаю… В чем… дело?

Т а р п о в а (умоляюще протягивая руку). Володя, милый! Все восемь говорили, что не принуждают. Но тут есть какое-то принуждение. Есть, Володя! (В порыве отчаяния.) Ну, как можно, встретив женщину два-три раза, тотчас подойти к ней и, опираясь на какое-то партийное право, сказать ей: ты мне нравишься, давай жить вместе?.. Как можно, Володя? (Со слезами.) От тебя, именно от тебя, я не ждала этого. Именно ты должен быть каким-то другим, непохожим на всех. За эти две недели, что ты у нас, я так поверила в тебя. Мне казалось, что наконец-то я встретила образец, которому можно подражать во всем: в работе, в жизни… Я тебе, Володя, завидовала и вместе с тем подражала. Когда ты выступаешь на наших собраниях, мне хочется отказаться от своего права мыслить самостоятельно, хочется соглашаться с твоими словами, не проверяя их, следовать тебе во всем со страстью, без оглядки, не задумываясь, не рассуждая… А ты… Ты тоже… как все… как все… (Склоняется головой на перила площадки и плачет.)»

.

Это сквозная тема антологии — столкновение «пролетарского и мещанского», под маской которых на этот раз предстал извечный конфликт животного и человеческого. Ибо самое человеческое в человеке — его стремление ощутить себя чем-то большим, чем его тело. Этим стремлением порождаются религии, этим же стремлением порождается и любовь, которая отнюдь не дитя полового влечения, но сестра веры.

Столкновение животного и человеческого постоянно встречается в произведениях настолько маловысокохудожественных, у авторов столь слабо наделенных творческой фантазией, что трудно не поверить в правдивость их изображений, пусть и доведенных до мелодраматических финалов.

В «Собачьем переулке» (1927) Льва Гумилевского студент и комсомолец Хорохорин, когда ему отказывает приглянувшаяся ему Вера, для восстановления душевного равновесия просит оказать ему в соседней операционной простейшую сексуальную услугу некрасивую однокурсницу Бобкову.

«Девушка вздрогнула, покраснела и уперлась в его лицо круглыми, удивленными и немножко перепуганными глазами.

— Хорохорин, ты с ума сошел? Ты о чем говоришь?

Он досадливо встряхнулся:

— Кажется, естественно, что я, нуждаясь в женщине, просто, прямо и честно по-товарищески обращаюсь к тебе! Анны нет. Что же, ты не можешь оказать мне эту услугу?!

Тон его голоса свидетельствовал о полной его правоте. Девушка растерялась от легкой обиды, звучавшей в его словах. Она отодвинулась.

— Фу, какая гадость! Ты за кого меня принимаешь, Хорохорин?

— Считал и считаю тебя хорошим товарищем! Ведь если бы я подошел к тебе и сказал, что я голоден, а мне нужно работать, разве бы ты не поделилась со мной по-товарищески куском хлеба?

Убийственная простота его логики поразила ее. Она съежилась, но затем возразила быстро, давая себе время подыскать и другие, более сильные возражения:

— Хорохорин, разве это одно и то же?

— Совершенно одно и то же. Такой же естественный, такой же сильный инстинкт, требующий удовлетворения.

— Послушай, — резко ответила она, — но ведь от голода люди умирают, болеют, а от неудовлетворения таких, как у тебя, скотских потребностей еще никто не умирал и никто не болел!

Он немного смутился, но тут же с не меньшей резкостью и силой оборвал ее:

— Физически — да, но душевное равновесие может быть потеряно. Это необходимо!

— Как водка привычному пьянице!

— Алкоголь не потребность…

— Потом он становится тоже потребностью, как и табак, и морфий, и кокаин. У меня вот нет этой потребности идти с тобой в операционную…

— Ты женщина. У женщин это не так важно…

— А ты мужчина, и если бы ты не распустил себя так, у тебя тоже не было бы такой потребности! Уберись от меня к черту, Хорохорин. Я с тобой не желаю говорить на эту тему.

Вооружившись такими доводами, она почувствовала свое превосходство и встала. Уходя, она добавила тихо:

— Не думаю я, что по-товарищески с твоей стороны подходить ко мне с такими разговорами. Это — безобразие!

Хорохорин посмотрел на нее с презрением. Все это цельное, как ему казалось, стройное, уравновешенное, материалистическое миросозерцание возмутилось в нем. Медичка показалась ему жалкой, трусливой, по-обывательски глупой. Он решительно дернулся с места, сжал кулаки, словно готовясь к реальной борьбе с каким-то врагом, и пошел прочь из буфета».

В конце концов его человеческая любовь к Вере, уже до омерзения нахлебавшейся свободной любви (поспешный аборт, искромсанные ручки-ножки нерожденного младенца…), доводит Хорохорина до смертоубийства, но это уже не так интересно.

Интереснее то, что и здесь то и дело естественнейшие чувства культурного человека кто-то объявляет мещанскими. В «Содружестве» (1929) Ильи Рудина тоже находится умник, разъясняющий целомудренной девушке, что стыд всего лишь условный рефлекс и ей, чтобы не привлекать внимания парней, надо наоборот почаще появляться раздетой, в «прозодежде» Евы.

Когда и как это было свернуто?

И зачем?

Александр Мелихов