Надолго Ирина Вербловская – известный петербургский краевед, автор множества экскурсий и двух книг – покидала Ленинград лишь дважды и оба раза не по своей воле: в годы войны оказалась в эвакуации, а во время хрущевской «оттепели» была осуждена по политической статье за за соучастие в антисоветской агитации совместно с математиком и диссидентом Револьтом Пименовым.

Об этих и других пережитых событиях, о судьбах города и страны Ирина Вербловксая рассказала в интервью «Городу 812».

В нашем доме был культ Анатолия Федоровича Кони

— Моя семья живет – точнее, увы, доживает – в Петербурге в третьем поколении. Дед – Исаак Вербловский – приехал в наш город на рубеже XIX-XX веков и поселился в доме 28 на Загородном проспекте, где во дворе, во флигеле жил композитор Н.А. Римский-Корсаков и где сейчас находится его музей. На фасаде тогда была довольно большая вывеска с надписью «Зубы» — это была вывеска стоматологического кабинета, который и открыл мой дед в этом доме. Окончил Дерптский (ныне Тартуский) университет и, как еврей, получивший высшее образование, смог поселиться в столице. Он приехал сюда с женой, моей бабушкой Полиной Ильиничной, которая была родом из Двинска, ныне Даугавпилс, что в Латвии. То есть они оба из Прибалтики.

В 1901 году у них родилась дочь — моя мама Наталья. К сожалению, наш климат и тогдашняя медицина были таковы, что с самой юности она болела туберкулезом. Несмотря на это, мама тоже получила высшее образование – окончила петербургский университет. А попала она туда после памятной встречи, которая определила всю ее жизнь. Когда мама, по окончании гимназии, отдыхала с семьей на даче в Павловске, там же находился и известный юрист Анатолий Федорович Кони. Он познакомился с моей мамой, заметил в ней что-то неординарное, и под его влиянием она поступила на юрфак и в итоге стала адвокатом. Несколько лет тому назад я опубликовала в журнале «Звезда» письма А.Ф. Кони моей маме, которые счастливо сохранились. Культ Кони, существовавший в нашем доме, и деятельное участие бабушки в нашем образовании и воспитании стали тем замесом, на котором выросли мы с Юрой, моим братом-близнецом.

— Затронули вашу семью, учитывая её «слишком благополучное» дореволюционное положение, репрессии 1920-30-х годов?

— Да, в 1929 году маму и папу арестовали и выслали из города на три года. Повод – личные контакты с иностранцами. У мамы была приятельница, которая вышла замуж за итальянца, сотрудника итальянского консульства. А в каждом консульстве всегда есть свои списки, по которым они приглашают гостей (я сама, например, состою в таком списке венгерского консульства, потому что у меня есть венгерская медаль в связи с событиями 1956-го года). Так вот моя мама бывала в итальянском консульстве по приглашениям через свою подругу. К тому же мама прекрасно владела тремя «основными» иностранными языками и, кроме того, выучила шведский и итальянский, причем на таком уровне, что могла переводить и иногда подрабатывала переводами. В итоге за связи с иностранцами ее и ее мужа обвинили в шпионаже и выслали в Новосибирск.

Бабушка хлопотала о них, писала письмо председателю тройки полпредства ОГПУ по Сибирскому краю Л.М. Заковскому с просьбой не отправлять ее дочь, у которой туберкулез и которой необходимо наблюдение врачей, в сельскую глушь. Этой просьбе, к счастью, вняли и оставили родителей в Новосибирске.

Родители вернулись в 1932 году и получили комнату на Серпуховской улице, а после рождения двойни – две комнаты в большой и многолюдной коммуналке на Петроградской стороне. Это была хорошая квартира, из окон было видно Большую Монетную и Кронверкскую улицы, с соседями нам очень повезло: в квартире царил дух доброжелательства. Правда, взрослые всё же не пускали нас с братом на кухню. Так что меня, девочку, к хозяйственным делам совершенно не приучали. Потом я всему училась уже будучи взрослой, и опять же в коммуналках…

До школы у нас была няня Ольга Ивановна. Она была замечательной, но потом куда-то исчезла – она была шведкой, возможно, это сыграло какую-то роль…. Мы много играли вместе, гуляли в Матвеевском садике и учили всякие детские считалки и стишки на немецком. До войны это было столь же нормально, как сейчас учить английский.

В 1940 году мы пошли в Первую образцовую школу, что на улице Мира. Мальчики и девочки тогда еще учились вместе. Это была бывшая гимназия, в ней было два входа: для младших и старших классов, так что в школе мы видели только своих сверстников. Наша учительница Софья Петровна Еремеева жила на Большой Пушкарской улице, в деревянном доме. Мы ее считали лучшей. Увы, она трагически погибла в блокаду. О ней можно прочитать в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича.

Я еще застала в школе учителей – в основном, пожилых – которые были небезразличны к своему делу и которым хотелось просветить учеников и дать им хорошее образование. Многие наши учителя сформировались еще до советской власти и стремились дать детям качественное образование, развить наш кругозор. Тогда еще не было того формализма, который проявился в советских школах более позднего времени, начиная с 1950–х годов.

— А чему учила вас бабушка?

— Бабушка учила не только нас. Хотя в то время бабушкам было принято не работать, но наша бабушка давала уроки трех иностранных языков. Она выросла в довольно патриархальной семье, где получила хорошее домашнее образование. Английский, немецкий и французский она знала в совершенстве. Помню, у нас дома была большая библиотека, в которой стояли книги на всех этих языках, и многие тома на немецком были напечатаны готическим шрифтом, очень трудным для нас — детей. Бабушка давала уроки, как тогда говорили, в хороших семьях: в домах известных артистов. Например, в доме режиссера Л.С. Вивьена, женой которого была актриса Евгения Михайловна Вольф-Израэль и где бабушка учила их дочь — Марину (в будущем она стала директором музея Академии русского балета имени А.Я. Вагановой).

На уроки бабушка надевала платье от Беловой. Кто теперь ее помнит? А ведь была такая портниха, которая обшивала артистов — это был высший класс!.. И вот было у бабушки одно платье от Беловой, в котором она всегда ходила на занятия.

А дома бабушка завела такой порядок, что мы с братом, по достижении нами пяти лет, один день разговаривали по-немецки, а другой день по-английски. Французский, как нам тогда пояснили, имел более сложное произношение, и мы должны были учить его потом. Но потом, как известно, никогда не наступает, есть только сейчас. Потом началась война…

Как жить дальше, мы совершенно не представляли

— Первую блокадную зиму вы приведи в Ленинграде и только потом вас эвакуировали?

— Да. Когда началась война, моя мама была в больнице Эрисмана – так раньше называли Первый мед. Бабушка волновалась, как бы скрыть от дочери, что началась война, чтобы ее не тревожить. Но куда там скрыть! Все больницы стали сразу готовить под военные госпитали, и всех больных выписывали. Но мама была лежачей – у неё был туберкулез в последней стадии – и она осталась в больнице. Там она и скончалась 2 июля. В этом году исполнилось 78 лет, как ее не стало…

Из-за маминой болезни мы не сняли дачу на лето, но школу, в которой мы учились, как раз начали эвакуировать, и бабушка сказала, что это и будет нам дачей. Однако, на сборном пункте был полный беспорядок, и бабушка одних нас в эвакуацию не отпустила, так что эту возможность уехать мы пропустили и застали в городе первую блокадную зиму… Воспоминания об этом очень для меня болезненные. Все, что я могу сделать – это выразить мою благодарность бабушке и папе за то, как они спасали нас с братом… Не выпускали на улицу, где нас просто могли съесть.

Для нас самих подспорьем оказалось то, что папа работал на гардинно-тюлевой фабрике им. Самойловой, где в производстве тканей использовался крахмал. Этот крахмал сотрудники фабрики делили между собой, и папа иногда приносил его домой. Мы замешивали его в пустой суп или заваривали как кисель. Конечно, вкуса не было никакого, но это было хоть каким-то спасением. Впоследствии я стала обжорой и до сих пор не могу наесться.

Весной 1942-го мы эвакуировались и, вместе с бабушкой и братом, оказались в интернате для детей адвокатов, который располагался в поселке Лисье, в Курганской области. Об этом у меня воспоминаний почти никаких, кроме все того же постоянного недоедания…

Оттуда перебрались в Башкирию зимой 1942-1943 гг., а по дороге у нас украли чемодан с теплыми вещами… Поселились мы в нескольких километрах от Бирска, в деревне Баженовка, позже переехали ы Бирск. Там мы сняли две комнаты в доме у одной женщины, чей сын был на фронте. Еду покупали на рынке, где продавались мясо, молоко, яйца, картошка, мед… В Бирске жило много эвакуированных киевлян, жителей южных городов Украины, ленинградцев – их сослали в те края еще до войны.

В школе, где мы учились, было много учителей-немцев – поэтому к нам предъявляли очень высокие требования по немецкому языку. И немцы были хорошими учителями.

Моя бабушка подрабатывала репетитором по немецкому, чтобы заработать хоть какие-то деньги, помимо страховки, которую мы получили за маму. А от папы получали аттестат – так в ту пору было принято называть алименты.

В начале декабря 1943 года бабушка совсем обессилела и перестала ходить к своей ученице, так как у нее обнаружился рак кишечника. 6 декабря она упала с кровати и не смогла подняться. Мы с братом отыскали подводу и отвезли бабушку в больницу. Там на меня накричали за то, что я привезла ее к ним умирать, а я испугалась, что бабушка это услышит. Ночью она умерла. Как я доплелась до дома и что сказала брату, уже не помню… Мы ждали, когда нам сообщат о дате похорон, но ничего не происходило. Спустя два дня мы взяли любимый бабушкин халат и пошли в больницу, искать покойницу. Так и не нашли и не узнали, где она похоронена…

Написали папе, что остались одни. Деньги, которые он регулярно присылал нам, получить мы не смогли, поскольку перевод пришел на бабушкино имя. Пришлось продать бабушкино пальто с обезьяньим воротником за 500 рублей и 2 мешка картошки…

Что делать и как жить дальше, мы совершенно не представляли. Папа не мог приехать к нам в течение четырех месяцев. Оказалось, что когда он получил денежный перевод обратно – а он тогда работал в экспедиции от главного управления Севморпути в Заполярье – то понял, что произошло что-то серьезное и попросил начальство разрешить ему съездить за нами. Но самолет, на котором он со своей второй женой Марией Семеновной отправился за нами, потерпел аварию в районе села Дудинки. Из 14 человек спаслось четверо, и папа с Марией Семеновной долго пролежали в госпитале.

Когда он, наконец, приехал к нам, я сперва не признала его в мужчине, входящем в ворота нашего дома… Дома мы с братом умудрились здорово огорчить папу, когда поругались между собой из-за крупинки, которую предстояло съесть кому-то из нас. Папа расплакался, увидев, как мы изголодались и одичали. Он перевёз нас в Красноярск, где мы дождались его вызова в Ленинград после окончания блокады для восстановления разрушенного станкостроительного завода им. Свердлова.

Вернулись в город в самом начале октября 1944 года. Я так волновалась, когда мы ехали в поезде в Ленинград, что даже не могла говорить. Думала, что «власть места» сможет вернуть мне тех, кого вернуть невозможно… Город я увидела 8 месяцев спустя после блокады. Трупов на улицах уже, конечно, не было, но раны на теле родного города я увидела: остовы сгоревших стен, пробитые насквозь дома, внутри которых была видна домашняя утварь – мне так показалось, когда я увидела дом на углу улиц Воскова и Пушкарской. Много нерасчищенных завалов, заклеенные крест-накрест окна и разрисованные яркой краской дома на Дворцовой набережной – это была маскировка на случай авианалетов. Но я очень быстро почувствовала, что вернулась домой. Это произошло, когда я увидела Неву с Троицкого (тогда – Кировского) моста. На меня всегда благотворно действовал вид спокойного, глубокого и неторопливого течения реки.

В 1949 году я закончила школу, поступила в университет и через пять лет получила диплом историка.

Револьт покорил меня своей энергией

— А почему выбрали именно историю?

— Вообще, у меня была склонность к литературе, однако на филфак я не поступила, хотя мне хотелось именно туда. Но еще в школьные годы на меня сильно повлияла моя учительница по истории, очень интеллигентная и образованная женщина. Поэтому, когда у меня не получилось поступить на филфак в ЛГУ, я поехала в Тарту учиться на историко-филологическом факультете.

— А потом перевелись в ЛГУ – и снова выбрали исторический факультет, а не филологию.

— Мне показалось, что история будет для меня более близкой, и я не жалею, что сделала такой выбор. Сейчас я занимаюсь литературой, а не филологией, и исторический багаж мне только помогает.

— Когда вы учились на третьем курсе, умер Сталин и вы отправились на его похороны. Что было основным мотивом?

— Я же была современницей! Это было интересно! Неужели я могла сидеть и просто в стенку смотреть, когда происходят такие события? Через много лет, когда я сделала экскурсию про Федора Ивановича Тютчева, то нашла у него высказывание про то, что он никогда не был бы на сцене, но всегда был бы в первом ряду — можно сказать, что поездка на похороны Сталина как раз про это. Волею случая нам удалось пройти в зал, где был выставлен его гроб. Я обратила внимание на его густые и почему-то совершенно желтые брови. Может, оттого, что он много курил трубку… Еще я помню впечатление раньше, когда ему исполнилось 70 лет в 1949 году и где-то в кинохронике (тогда перед всяким фильмом в кино показывали кинохронику) я увидела кадры с ним, на которых он напомнил мне византийского императора. Он сидел молча и от него исходило чувство мощи и недоброжелательности. Помню, остался очень неприятный осадок. Но вслух я тогда нигде этого не произносила. В то время к самому Сталину я относилась с уважением и страхом.

А 1950-е были очень интересным временем. В 1953 году рухнула система, а в 1956 году объявили, как Галич потом написал: «Оказался наш Отец, не отцом, а сукою» …

— Вы думали, что будет со страной после смерти вождя?

— Ничего нельзя было предугадать, было страшно. В принципе, страшно было и при Сталине, было ощущение, что у стен есть уши, мы даже дома боялись что-то обсуждать с родными и близкими, Дело врачей, например, хотя оно было вопиюще несправедливым… Но вот после смерти Сталина настала абсолютная неизвестность, которая тоже пугала.

— По окончании университета вы поехали по распределению работать учителем в школе?

— Да, и это было ужасно, поскольку я оказалась на преподавательской работе, к которой была совершенно не склонна! Но проработала учителем почти два года. Сначала в Архангельской области, в деревне Малошуйка, которую мы называли Чистоплюйка. Туда приезжали учителя по распределению из Москвы, Горького и Ленинграда. Там были всего две школы, которые еще комплектовались и не подготовили ни одного выпуска. Только спустя годы я узнала, что в тех местах были лагерные зоны…

Я приехала туда в 1954 году, в самом начале оттепели. Лагеря только-только ликвидировали, можете понять, кто учился в этих школах – дети «надзорсостава», а в вечерней школе – не уехавшие освободившиеся заключенные и их надзиратели. Также рядом находился военный аэродром, целый военный городок, и как раз вышел приказ, согласно которому никто не мог продвигаться дальше по службе без аттестата зрелости. Поэтому, ради получения еще одной звездочки, в школу кубарем побежали учиться младшие лейтенанты. Но в классе самой младшей оказалась я! Помню, когда я пришла на урок и увидела их всех, то забеспокоилась, как бы они не заметили, что под столом, за которым я сидела, у меня от волнения трясутся ноги…

Но в итоге с солдатами в вечерней школе оказалось проще работать, ведь они интересовались моими рассказами, приходили, слушали, не дурачились! А с детьми в дневной школе было не все так просто. В какой-то момент я узнала, что они дали мне кличку «кнопка» — маленькая и черненькая. Но это еще ладно. Хуже было то, что они меня ни в грош не ставили, я приходила в учительскую и плакала, поскольку мне казалось, что они меня не уважали. Они слушали мои объяснения, им было интересно, но учить уроки отказывались! Нужно было всё втолковывать им в классе.

С одной стороны, это было в какой-то мере занимательно, и я бы могла остаться там и дальше, но тогда я бы потеряла ленинградскую прописку, а лишиться права жить в родном городе я не могла. Поэтому через год я вернулась домой в свою комнату на Мичуринской улице, что на Петроградской стороне. Начала работать в Парголово, в вечерней школе, и еще замещала одну учительницу, ушедшую в декрет, в другой школе. А в 1956 году, когда у меня родилась племянница, мы сделали большой семейный обмен, и я стала жить в другой части Петроградской стороны, сейчас это улица Всеволода Вишневского. Именно оттуда меня увезли в Большой дом на два часа, растянувшиеся больше чем на пять лет, которые я провела в разлуке с Ленинградом.

— Вы оказались под следствием и судом по делу Револьта Пименова – вашего гражданского мужа…

— Мы познакомились с Револьтом в БАНе (Библиотеке Академии наук), где мы оба тогда работали. Револьт покорил меня своей энергией, настойчивостью, расположением ко мне, своей необычностью, нестандартностью своего поведения, своим умом. Хотя меня и не устраивала демонстративность его поведения… Но в то время, а это ведь была молодость, многие вещи воспринимались иначе, вся жизнь была впереди, и я думала, что вся эта жизнь у меня пройдет вместе с Револьтом! Я не была, как сейчас говорят, политически заточена, а была просто влюблена.

Хотя Револьт оказался не идеальным женихом и часто вызывал у меня тревогу. Он был очень скрытным и не посвящал меня во все свои дела, потому что считал себя героем, желая изменить порядок в стране. В его представлении, для того, чтобы войти в историю нужно было пострадать – он допускал даже арест. Вероятно, расчет был правильный, ведь так и получилось. Вот отрывок из его тюремного стихотворения: «Я не думаю о тех, кто арестован / Проигрался в игру — плати / Жалости в душе мне не найти / Так лишь мыслями о деле скован, / Думал, что сумею до суда дойти». Ну, дальше начинается лирика…

— Что именно хотел изменить Револьт Пименов?

— Его лозунг был: «Фабрики рабочим, землю крестьянам, культуру интеллигенции». Как это понимать? Рабочие сами должны управлять фабриками и заводами, а крестьяне на своей земле также должны чувствовать себя хозяевами, сверху им никто не должен приказывать, как работать! И крестьяне, и рабочие лучше любых чиновников знают, что у них на фабрике или в хозяйстве происходит и как это улучшать при необходимости. Что касается интеллигенции, то культурой должны заниматься носители этой культуры, а не функционеры. То есть партийное руководство Револьт считал ненужным. Конечно, он ненавидел Сталина.

И, наконец, ему было крайне неприятно, что Советский Союз прикрывает своё агрессивное поведение словом «революция». А ведь именно агрессию СССР принес на штыках в Венгрию в 1956 году и подавил там антикоммунистическую революцию. Нам обоим было стыдно за то, что те герои, которые только что защищали свою родину от Гитлера, теперь сами позорно ведут военные действия в другой стране, вторгаются в нее. Венгры протестовали против своего начальства, выражали свою волю, не нужно было вмешиваться в их дела! Также мы сходились с Револьтом в мыслях о том, что наш народ требуется просвещать, чтобы люди больше думали сами. Хотя он, конечно, был более радикален в своих мыслях и, тем более, словах, чем я.

Меня полностью перевоспитал уже лагерь. А до того я считала себя советским гражданином, и когда мне дали последнее слово на суде, я так и сказала: «Я была простым советским человеком и осталась им». Револьту это, кстати, очень не понравилось. Но уже после лагеря я отказывалась признавать всю эту систему подавления невинных людей, а ведь большинство заключенных в политических лагерях таковыми и являлись.

— За что в итоге вас арестовали и осудили?

— Револьт писал письма членам Верховного Совета СССР, призывая их требовать выведения советских войск из Будапешта. Откликнулся только академик А.Н. Бакулев, известный хирург, сообщив, что передает их с Револьтом переписку в Президиум Верховного Совета… Очевидно, кто-то из тех людей, кто был знаком со взглядами Револьта, донес на него, но кто именно – я не знаю. Меня обвинили в том, что ко мне домой приходили единомышленники Револьта и обсуждали политические события. И еще обвинили в том, что я пыталась скрыть дневники Револьта. Их нашли потом, но с точки зрения советской власти ничего криминального там не оказалось и использовать их в деле не смогли, но мне обвинение в сокрытии этих записей все же досталось… А я скрывала их, так как знала, что Револьт давал в своих дневниках беспощадные характеристики разным людям. Подобное пишут только для себя, поэтому я и не хотела, чтобы все знали, что там написано.

— Вы присутствовали на собраниях Револьта Пименова как участница обсуждений?

— Нет, как жена, как хозяйка, которая принимает гостей. Я постоянно бегала между кухней и комнатой, краем уха слышала разговоры. Во время одной такой беседы кто-то произнес: «Нельзя революцию внести на штыках!», а я добавила: «Надо поставить запятую и добавить: “В том числе и на красных!”». В целом, ничего серьезного, но эту реплику мне тоже вменили в вину.

— Пытались ли вы отговаривать Револьта от его небезопасной деятельности?

— Это было бы бесполезно. Да я и ничего не могла ему говорить, потому что часто не знала, куда он уходит и что делает. Он занимался математикой, часто ходил куда-то, собирался со своими друзьями, вел философско-политические разговоры с первокурсниками в Библиотечном институте им. Крупской, о чем я ничего не знала. А я работала на двух работах, также встречалась со своими друзьями и родственниками, часто посещала любимую мною еще с детства филармонию. Если бы меня наши отношения не устраивали, то я должна была бы развернуться и уйти. Но так уж я была воспитана – если в жизни появился мужчина, то этот мужчина – на всю жизнь, и я не могла просто взять и уйти, да и не хотела тогда. Вообще, я полностью погрузилась в Револьта…

— Говорят, «ленинградская среда» порождала протест против советского тоталитаризма – это так?

— В какой-то степени да… Наш город отличался от остальных. Помню, как после войны относились к ленинградцам в других городах, если ты там оказывался: «Ах! Вы из Ленинграда!» — и почтенная тишина. Это было отношение к хорошо воспитанным, особым людям, гражданственным, отзывчивым, пережившим блокаду… Сталин ненавидел Ленинград из-за того, что в нем оставалось больше всего носителей старой культуры, поэтому город и подвергся самым жестоким репрессиям, которые больно ударили по населению и практически в корне изменили его, а к настоящему времени изменили полностью.

Сейчас к Петербургу уже нет такого же почтительного отношения, которое встречалось раньше. Так и в 1950-е уже не осталось практически никого из старой интеллигенции. Но молодежь все равно хотела активно обсуждать происходящие события.

После ХХ съезда, который состоялся в феврале 1956 года, наш арест был первым групповым процессом в истории города. По этому делу, получившему большой резонанс, прошли свидетелями сто с лишним человек. Чуть позже арестовали группу Виктора Трофимова и Бориса Пустынцева, их было уже 9 или 11 человек, в то время как нас – 5. Они тоже выступали против вступления наших войск в Венгрию и распространяли листовки… Вообще, тогда большая волна поднялась, арестов было много, кроме нашего. И эти волнения были неожиданны для государства.

Впрочем, диссидентским движением принято называть то, что появилось только в 1965 году, когда случилось резонансное дело А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля, когда появилось много подписантов в их поддержку. А нас именуют просто инакомыслящими, так и сам Револьт себя называл.

— А вы как себя называли?

— А я никак не называла себя. Я была просто советским человеком, попавшим в передрягу. Я никогда не была активистом. Я понимала, что наше население надо просвещать, этим я и занимаюсь до сих пор. В приемлемой для меня и очень деликатной форме. Я вообще считаю, что в нашей стране интеллигентные люди должны идти в народ и учить людей самостоятельно думать.

— Как вы отнеслись к тому, что было сказано на ХХ съезде – поверили или восприняли критически?

— Я поверила всему, что было сказано на том съезде. Это ведь во многом на самом деле было слово правды. Но потом, даже независимо от Револьта, мне пришло в голову, что Хрущев говорил, как несправедливо обошлись с партийной верхушкой, а беспартийное население он даже не трогал, которое, между прочим, пострадало сильнее всего. Хрущев говорил только о своих, о партийцах!

— В какой момент вы перестали быть совестким человеком и стали критически относиться к социализму и советской системе?

— Советская власть сама меня заставила, когда отправила в лагерь. Это показало мне всю систему изнутри, много чему научила. А кто был среди заключенных? Несчастные монашки, которые отказывались брать паспорта, потому что они «божьи люди». Но их ссылали на десятилетия исправительных работ. Не просто лишали их свободы, отправляя жить в барак, но и лишали элементарного человеческого достоинства. Сотни тысяч людей по всей стране этого элементарного человеческого достоинства были лишены.

В лагере женщины оставались женщинами

— Как вы пережили арест?

— Когда я оказалась в камере после ареста, то меня разбирал нервный хохот – это же был абсурд какой-то! Нашли опасную преступницу. А после вынесения приговора просто дар речи пропал, потому что ни я, ни присутствующие в зале не ожидали такого большого срока заключения – пять лет. Помню, весь зал удивленно выдохнул, когда судья озвучил приговор… В итоге, я провела один год и один месяц в Доме предварительного заключения на Шпалерной, полтора года в Западной Сибири, в Сиблаге, еще полтора года в Восточной Сибири, в Озерлаге, который ничего общего ни с каким озером не имел, это сокращение от «особых закрытых режимных лагерей», и чуть меньше 10 месяцев в Мордовии – вот так пять лет и прошли.

— Где было тяжелее, в тюрьме или в лагере?

— Это две разные жизни. Одно – это принудительное одиночество. Но человеку нельзя быть всегда одному или всегда на людях. нужно и то и другое. А вот Револьт был рад одиночному заключению. Наконец, ему никто не мешал! Ему еще и разрешили работать, так что он занимался своей математикой, его это устраивало. А в лагере – совсем другая жизнь, тяжелая работа, вынужденное общение с отнюдь не близкими людьми, трудный быт…

— А вы чем занимались?

— В тюрьме – книжки читала. Библиотека там была роскошная — состояла из изъятых библиотек у репрессированных людей, представьте только, из каких домов попадали в тюрьму эти книги. Это была потрясающая коллекция. Но можно было брать только одну книгу на 10 дней и из разных разделов. Если брать художественную книгу, то две сразу или две подряд нельзя было. Но я брала словарь и занималась немецким языком сама с собой. А библиотекарша занималась и другой работой — проводила обыски в камере. Что она там искала — не знаю. В начале Перестройки была речь о том, чтобы переправить в Публичную библиотеку книги из тюремной библиотеки, но не знаю, чем все закончилось…

— А чем пришлось заниматься в лагере?

— Мы выполняли дровозаготовки, сельхозработы и прочие тяжелые работы, и среди нас не было мужчин. Копали землю, занимались всякими погрузочными и разгрузочными работами. Например, надо было переложить 46 кг зерна в машину, которая повезет это зерно в поле. Два мешка по 23 кг было бы проще поднять, но нельзя. Тащили сразу 46 кг в одном мешке. Впрочем, помню одного солдата, который повесил автомат на сук и сказал: «Следите. Не могу смотреть как бабы работают». Я всегда помнила его имя, но никогда не произносила – боялась ему навредить…

— Как выглядел лагерный быт?

— В лагере женщины оставались женщинами. Всем хотелось прихорашиваться, одеваться. Даже маски делали на лицо из разных подручных средств, например, из ягод. В посылках я не помню, чтобы кому-то присылали косметику. По выходным дням можно было понять, какая женщина в какое время села, потому что все одевались в свою обычную одежду: и каждая – по той моде, которая застала её в момент заключения. Единственное было ограничение: ничего красного!..

Каких-то проблем с едой у меня не возникало, еще с военного времени я была абсолютно всеядной, поэтому что давали, то я и ела. Но чувство недоедания присутствовало всегда, хотя в посылках родственники и друзья постоянно присылали продукты. Праздники отмечали в своих компаниях, хотя никакой музыки и даже новогодней ёлки у нас не было – просто как-то собирались вместе. Религиозные женщины очень красиво пели свои псалмы, притом не только по праздникам – на территории лагеря, в принципе, такое не запрещали. В свободное время мы занимались разным бытом, убирали у себя в бараке, писали письма, читали книжки, если было, что читать. Также была у нас дневальная, которая топила печку.

Мужчин и свои прошлые романы мы обсуждали, как и везде, разве что, может, немного циничнее. Надзирательницами у нас были женщины, а в конвое, когда мы выходили на работу, были мужчины. Случались беременности, но все это было тайно и это старались не обсуждать. Бывали и лесбийские союзы.

Но если действительно говорить о серьезных отношениях, то Ирина Ивановна вышла замуж за политического зэка из соседней зоны – Вадима Марковича Козового, с которым познакомилась в мордовских лагерях. И в этом есть моя «вина». Однажды нам прислали газету, конечно, нелегально, а на полях был написан какой-то текст по-французски. Я по-французски ни ползвука, а Ира французский знала, я отдала ей газету, она прочитала этот текст и ответила, на этом у нее и завязалась переписка Вадимом, за которого она потом вышла замуж и прожила с ним вместе больше 30 лет до самой его кончины! Еще до Перестройки они смогли переехать в Париж, сначала он, а через четыре года и она.

— За что они сидели?

— Он проходил по делу Краснопевцева, это московское университетское дело, а Ира вообще сидела за то, что в какой-то мере была падчерицей Пастернака. После его смерти арестовали возлюбленную Пастернака Ольгу Всеволодовну и ее дочь, а арестовали потому, что они получали из-за границы гонорары от изданий «Доктора Живаго», которые, согласно последней воле Пастернака, должны были поступать Ириной маме. «Вина» Иры была в том, что она сопровождала свою маму, когда та шла получать посылки или деньги (в Италии мама Иры что-то заказывала на деньги от изданий). Ей был 21 год, когда ее посадили, дали 4 года, но просидела она неполных 2 года, а Ольга Всеволодовна просидела 4 года из 8. Причем до этого она еще при Сталине сидела… Ирина до сих пор живет в Париже и мы постоянно с ней общаемся… Вообще, без лагеря я была бы идейно и политически совершенно другим человеком и, между прочим, чисто физически куда менее приспособленнрй к жизни.

Ленин теперь мне представляется очень страшным человеком…

— После освобождения вы продолжали общаться с Револьтом Пименовым?

— После своего освобождения я дала обещание его маме, что пока он в тюрьме, я его не оставлю, но после того, как он выйдет, жить с ним не буду. Я приняла такое решение, отсидев срок и прочитав его письма, которые он писал в заключении – но не мне, а своему другу. Он мне написал, чтобы я прочитала его письма Эрнсту Орловскому. Таким образом он как бы хотел больше открыться передо мной.

И вот я там вычитала такое, что меня очень оттолкнуло. Политики это никак не касалось… Впрочем, я никогда не чувствовала сожаления о том, что так все сложилось. Судьба такая!

Он отсидел чуть больше, чем я, хотя и не весь свой срок, так как за него хлопотала Академия наук, ибо он действительно был крупным математиком. Когда он освободился в 1963 году, я жила в Калинине (нынешней Твери) и Револьт после освобождения приехал ко мне. Там состоялось наше очень серьезное объяснение, и он один уехал в Ленинград.

Он беспрепятственно прописался у своей мамы и попытался устроиться в Публичную библиотеку референтом по математике, потому что там было вакантное место. Но первый отдел не разрешил его оформить, поэтому он пошел в Большой дом, чтобы решить свою проблему трудоустройства. Ему объяснили, что в публичном месте такому человеку, как он, делать нечего, и посоветовали идти работать в математический институт им. В.А. Стеклова, что он и сделал.

Но он успел сказать своему собеседнику в Большом доме, что ему неудобно передо мной, ведь именно из-за него я пострадала и не могу вернуться в Ленинград. Тогда в ответ ему сказали, я не знаю, кто это был: «А, баба, просто не знала, как себя вести! Пусть пишет заявление» – имелось в виду заявление на имя начальника паспортного стола в Ленинграде. У меня долго сохранялась телеграмма от Револьта: «Прописка разрешена, высылаю десять» — десять рублей, чтобы я могла приехать. Так что он мне помог вернуться.

Но потом мы очень тяжело расставались, он многократно пытался возобновить отношения. Часто искал встречи со мной после работы, у дома, поджидал меня – преследовал. Для меня это был тяжелый разрыв. Мама его тоже очень расстроилась и обиделась на меня: она всегда очень хорошо ко мне относилась и хотела, чтобы мы с Револьтом оставались вместе. Но это было уже невозможно.

— Политическая судимость повлияла на вашу дальнейшую судьбу?

— Я вернулась в Ленинград спустя почти 7 лет после ареста. С сентября 1962 до декабря 1963 гг. жила в Калинине и работала в Доме народного творчества, а потом во Дворце пионеров, где возглавляла краеведческий отдел. Когда я устраивалась в Городское экскурсионное бюро (ГЭБ) в Ленинграде, меня взяли довольно быстро, благодаря наличию у меня опыта. И я уже 55 лет как экскурсовод! Начала работать в Петропавловской крепости в 1964 году. Методист, который меня прослушал, решил, что я должна идти в историко-революционную секцию ГЭБa. О моем прошлом никто, вроде бы, не знал.

Там работали многие, кто вместе со мной учился в университете и помнил еще по тем временам. Где я была с 1954 года по 1964 год, никто не знал. А поскольку я пришла из краеведческого отдела калининского Дворца пионеров, то все подумали, что это Дворец пионеров Калининского района Ленинграда! Я не стала вносить ясность, хотя специально ничего и не скрывала. Вообще, я хотела устроиться в литературную секцию, но в очередной раз литература от меня ускользнула: так как «историко-революционную секцию, по словам методиста, нужно было «укомплектовать интеллигентными кадрами». И меня направили туда. Я спросила: «Как вы поняли, что я интеллигентная?» «По языку» — ответили мне. Я около 10 лет проработала в историко-революционной секции, рассказывала про Владимира Ильича, как он в Разливе скрывался, причем нам было жестко указано, что и как надо говорить. Про Г.Е. Зиновьева можно было упомянуть только, если о нем спрашивали, хотя они вместе там скрывались. Если спросят, то сказать, а так — нет.

— К Ленину в ту пору вы как относились?

— Я нормально относилась к Ленину тогда, это даже не обсуждалось. Среди молодежи того времени был кружок, где люди ратовали за Ленина и против Сталина. Сама я родилась в Ленинграде, а не в Петрограде или Петербурге, поэтому ничего удивительного в том, что город носил его имя, для меня не было.

Только во время перестройки появилось более реалистичное представление о Ленине. Весь трагизм нашей истории в значительной степени связан с этой личностью. Он был фанатиком, разумеется, был в нем вождизм, уверенность в том, что он знает, как надо. И когда его идеи превратились в реальность, то стали страшной трагедией. Теперь мы говорим, что это был исторический эксперимент, но длился он несколько десятилетий и изменил характер не просто страны, но каждого отдельного человека, и мы – наследники всех этих изменений. Ленин хотел, чтобы внешняя война превратилась в гражданскую, но это страшная, братоубийственная и самоубийственная война для народа. Сражаться против захватчика — тут все понятно, но сражаться против своих братьев… Сколько погибло непричастных к политике людей, невинных людей… Ленин теперь мне представляется очень страшным человеком.

— Вы должны были рассказывать усечённую и идеологизированную историю это не смущало?

— Я просто обходилась без эпитетов и оценок. Излагала факты. Где, что, кто, когда. Работала по методичке. Никаких лозунгов и никакой агитации от нас, к счастью не требовали. Но при этом все десять лет работы в историко-революционной секции я хотела перевестись в литературную. Несколько раз подавала заявление на перевод, так как я уже сделала к тому времени несколько экскурсий по литературным местам Петербурга…

В литературных экскурсиях можно было затрагивать темы, которых в исторической секции касаться было нельзя: рассказывать и про эмиграцию, и о русском зарубежье, а в исторической секции об этом говорить было не принято… И в целом работать в литературной секции было бы для меня интереснее. Но меня всё не переводили. Помог случай.

Существовали кураторы из КГБ, которые общались с администрацией, контролируя, чтобы все было «как надо». И вот один куратор посмотрел в список экскурсоводов и спросил: «У вас Вербловская в историко-революционной секции работает?». Его удивило, что человек, отсидевший по политической статье, занимался революционной темой. Но почему-то ему не пришло в голову, что если бы я рассказывала что-то не так, то на меня бы давно стукнули. У меня лично никогда не было уверенности в том, что среди экскурсантов не присутствует «подсадной» человек. Вообще, я хорошо понимала, где и что можно себе позволить. Я читала самиздат, но никогда это не афишировала…

— И не боялись, что снова можете оказаться в тюрьме?

— Боялась! Но боялась ли настолько, чтобы пренебречь чтением? Нет. Как-то я дала почитать «Всё течет» Василия Гроссмана одному приятелю из Москвы, который приехал на несколько дней в Ленинград, и он должен был принести мне домой эту книгу в определенное время, но так и не принес. Ох, как я психанула! Ведь если бы его взяли, то и про меня бы узнали. Через несколько часов он пришел, увидел растерянную меня и очень извинялся. Он даже не думал, что в Ленинграде все так серьезно, ведь в Москве было полегче, там было больше дозволено. В Москве есть один профессор, очень пожилой уже, он живет прямо в здании Московского университета. И он всегда любил запрещенного раньше Николая Гумилева. Однажды этот профессор пришел к Ахматовой, чтобы побеседовать о Гумилеве, а она ему сказала: «Мы можем встретиться еще раз, но только в Москве. Встречи в Ленинграде плохо кончаются»…

— Так чем закончился визит к вам «куратора» из КГБ?

— После этого случая мне дали понять, что нужно снова подать заявление и что меня теперь легко переведут в литературную секцию. Это было в начале 1970-х.

Я стремилась заниматься литературной историей нашего города, потому что, во-первых, люблю нашу литературу и считаю, что русская поэзия XIX и XX веков – это замечательный вклад во всю мировую литературу. Сперва я занималась поэтами XIX века, поскольку Серебряный век в советское время был для нас недоступен.

Первая литературная экскурсия у меня была про Куприна, где я рассказывала о развале российской армии, о еврейских погромах по рассказу «Гамбринус», про эмиграцию, о русской культуре, которая родилась и разрослась на нерусской почве, о чем вообще было не принято говорить. Тогда это было почти подпольно, ведь эмиграция после октябрьской революции совсем не поощрялась, мягко говоря, и связь с эмигрантами было запрещено поддерживать.

Обращаясь к поэтам Золотого века русской литературы, я с радостью и удовольствием сделала экскурсию про Федора Тютчева, она и по сей день моя самая любимая.

На счет экскурсии по стихам Анны Ахматовой даже говорить не приходится, ведь именно после ее создания я выпустила книгу, которая разошлась вот уже в трех изданиях. Я с большой самоотдачей занималась этой темой и с большим внутренним чувством радости водила и по-прежнему вожу эту экскурсию, делюсь со своими экскурсантами тем, что люблю сама.

В предперестроечное время я сделала экскурсию про Дмитрия Шостаковича, который неразрывно связан с ленинградской и петербургской культурой. У нас ведь каждый новый сезон в филармонии начинается с Седьмой симфонии Шостаковича. Эту и некоторые другие экскурсии записала радиостанция «Град Петров», так что благодаря им теперь меня можно услышать и в интернете. Через свои экскурсии я каждый раз сближаюсь со своим родным городом, чувствую его. Поэтому для меня заниматься литературной историей Петербурга это личная радость. Я даже не могу назвать это работой, я ощущаю это своим призванием, тем, для чего я живу и чем я живу.

— А какие экскурсии были легче – исторические или литературные?

— Одной из самых легких, с точки зрения затраты физических ресурсов, была экскурсия по местам Ленина в Разливе: просто там не нужно было три часа кряду непрерывно говорить, а можно было отдохнуть, пока автобус переезжал с места на место. Но именно с этой экскурсией связаны два памятных случая. Как-то я вела её для ветеранов Металлического завода, и ко мне подошел один человек из группы и сказал: «Вы знаете, моя фамилия Ленин». Я подумала, что сумасшедший. А он продолжал: «На самом деле Ленин. Мой дядюшка возвращался через Псков из-за границы и в гостинице совпал с Ульяновым. Они разговорились, мой дядюшка больше никуда не собирался, а у Ульянова была проблема с паспортом. И дядюшка отдал ему свой паспорт».

Я еле дышала, мне в голову даже не пришло спросить, по любезности он отдал паспорт или Ульянов купил его. Но он с этим паспортом перешел границу и оставил фамилию.

Еще запомнился случай, опять же, в Разливе, когда я показывала сарай Емельянова, где на чердаке жил Ленин, у меня один экскурсант спросил: «А Емельянов это, что, сын Емельяна Пугачева?» И я не должна была хмыкнуть. Я должна была невозмутимо ответить, что Пугачев – человек из совсем другой эпохи…

А в самом начале перестройки мы начали готовить экскурсию про Анну Ахматову, а начальство тогда еще не знало, разрешать ее или нет. Также чуть позднее мы сами – экскурсоводы – спорили, останавливаться ли на набережной Робеспьера (ныне – Воскресенской), чтобы смотреть на Кресты и рассказывать об ахматовском «Реквиеме». В итоге эта остановка вошла в экскурсионный маршрут. В какой-то мере помогли две наши московские коллеги, которые поехали с нами на объезд и выразили недоумение, что у нас вообще возникают какие-то сомнения на этот счет. Москвичи на это смотрели намного свободнее. Опыт вождения этой экскурсии помог мне написать книгу «Петербург Анны Ахматовой», где главное слово – «Петербург». Я охватываю круг людей, к которому принадлежала Ахматова, и которого она лишилась, в связи с чем она с горечью потом писала: «Мне подменили жизнь». Из этой экскурсии родилась следующая экскурсия – «Репрессированный город».

Будущего нашей страны не вижу

— Во время перестройки у вас было ощущение, что исполняются, наконец, мечты вашей молодости?

— Были! Потому что Горбачев был не из старшего, а из моего поколения, он действительно был новым человеком. Он посмел поднять руку на святое – на систему. У меня вообще было ощущение, что он сам не совсем понимает, что делает. Он думал, что система все выдержит, нужно только немножко подправить. Первые лозунги какие были: «Ускорение и гласность». Вот те, кто устроил путч, понимали, что он разваливает систему, а он сам не понимал.

— Чего именно вы ждали от перестройки?

— Я ждала, что у нас будет европейское государство демократического типа. То, что могло быть, если бы в 1917 году Учредительное собрание получило шанс работать. В начале перестройки общество тоже начало меняться, стали обсуждать политику, уже не так боялись, как раньше. Но многие до сих пор ненавидят Горбачева, да и Ельцина, именно за то, что они разрушили те стереотипы, на которых выросло не одно поколение.

Кстати, тогда и Револьт оказался в Верховном совете, он, дважды сидевший, прошедший черт знает что! И он участвовал в написании первой российской конституции. Это было именно то, к чему он шел, он хотел направлять, а не править. Правда, мы к тому времени уже давным-давно не общались, и я не знаю, что еще к тому времени было у него в голове. Пожалуй, в 1950-е мы именно таких демократических изменений, гласности – правда, тогда такое слово еще не употребляли – и хотели. В 1990-е как раз наступило такое время, когда можно было начинать жить! Во многом еще и поэтому я не уехала за границу.

— Но свобода сразу принесла кровь – Сумгаитский погром в 1988-м, карабахский конфликт, расстрел Белого дома в 1993 году, войну в Чечне 1994-1996 годов и т.д.?

— К войне в Чечне я, конечно, с ужасом отнеслась. Когда происходили все эти события, я была у дочери в Израиле, а моя шестилетняя внучка, когда включали телевизор, кричала мне: «Бабушка, смотри, здесь про твое!», потому что я вся кипела из-за этого. Но у всех людей случаются ошибки. Сумгаит – тоже из этой серии ошибок лидеров страны. Ведь Горбачев и Ельцин выросли из той самой среды, из которой сами пытались вырваться. Без ошибок нельзя было обойтись, они есть у любого человека даже в повседневной жизни, а когда в твою жизнь входит ни много ни мало целая Россия, конечно, действовать исключительно правильно очень сложно. Но главное вектор, который был выбран. Сейчас вектор другой, направленный на обогащение элиты. Пенсионеры с маленькой пенсией вынуждены шастать по помойкам. При этом мы считаемся «великой державой» и содержим некий контингент войск в Сирии и даже в Венесуэле…

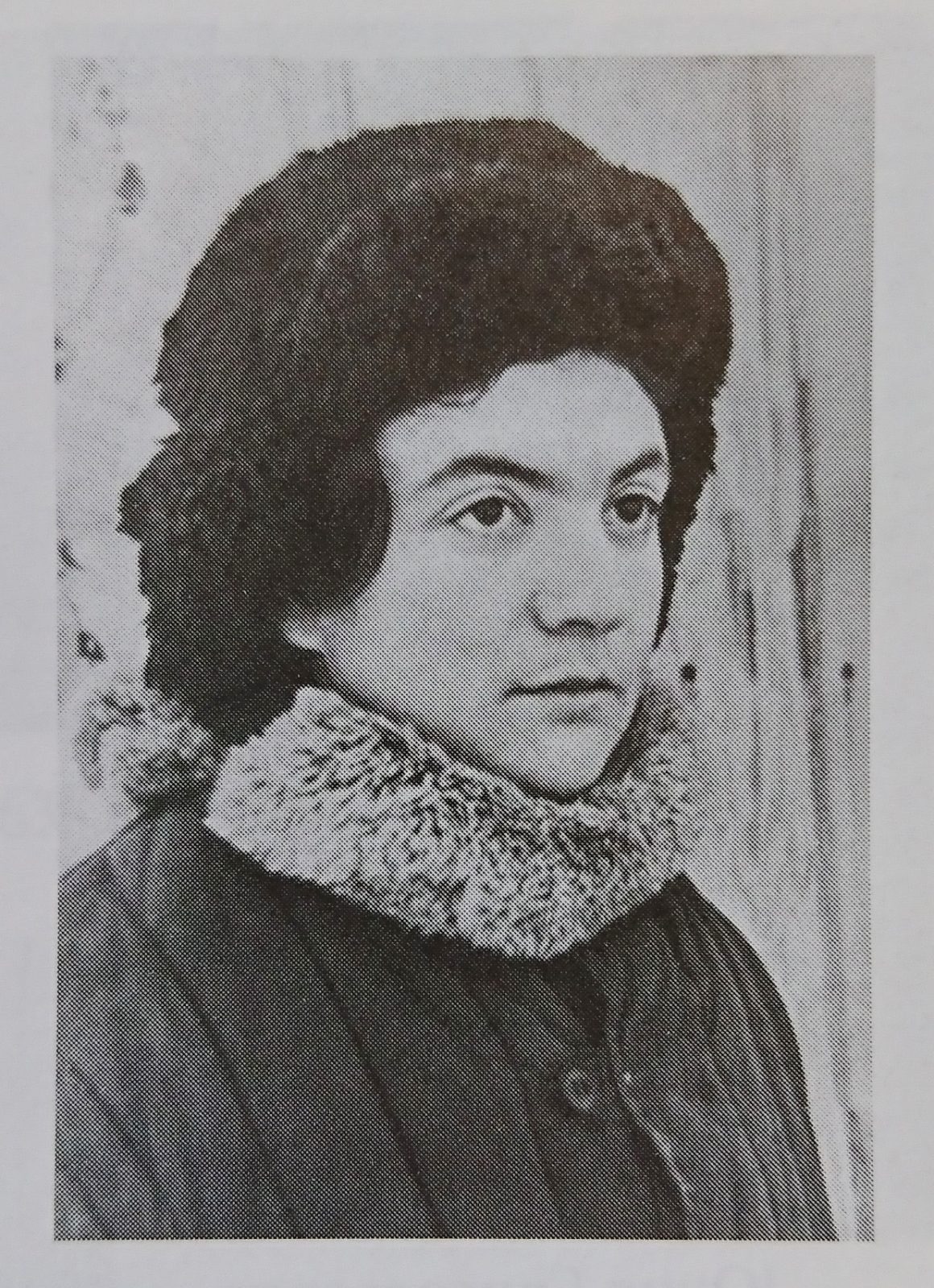

Ирина Вербловская

— Как смотрите в будущее России? С оптимизмом?

— Нет, к сожалению. Как человек я – оптимист, но будущего нашей страны не вижу. Та идея, которой отдали ХХ век, провалилась, а новую так и не создали. Хотя люди в других странах живут и без всякой идеи, они просто честно работают, но у нас так не получается. И я боюсь, что дальше будет еще круче: вы видите, что народ соскучился по сильной руке, симпатизирует Сталину… Мне кажется вероятной идея Даниила Коцюбинского о том, что всё рассыплется на отдельные участки, но я не думаю, что это будут отдельные страны, просто каждый географический и экономический регион получит больше прав и свобод. Но это не будет как в США. Я вообще не думаю, что в России может быть «как» у других. Вот, Дмитрий Травин написал книгу «”Особый путь” России», где утверждает, что никакого особого пути нет, собрал там разных думающих людей, кто что пишет. Но, знаете, я не уверена в том, что он прав. Цель, может, у России и такая же, как у других, но походка, движение к цели – совершенно иные, ни на кого не похожие. То нам весь мир надо осчастливить, то мы великая держава, а собраться и внутри все обустроить – никак не получается.

Ведь население у нас действительно очень серое. Иногда такое слышишь, что на стенку лезешь: вот, оказалось, что 70% населения поддерживает товарища Сталина и это после всего, что написано и известно! Простили ему? Или все уже вымерли, кто сидел, а остались только те, кто сажал? Как Анна Андреевна Ахматова писала: «Теперь две России взглянут друг другу в глаза – та, что сидела, и та, что сажала». Сегодня та, что сидела, уже ушла в историю, а та, что сажала, имеет свои поколения. Посмотрите на «Мемориал», там одни старики и дети репрессированных. А внуки уже не придут. Зато в «Единую Россию» вступают все, кому ни лень. Хотя у нее никакой программы нет, кроме того, что скажет высшее руководство.

И никакая она не единая, если о самой России говорить! Владивосток живет совсем не так, как Смоленск. Другие понятия, другие нормы. Полагаю, неправильное использование экономических рычагов и развалит, в конце концов, всё это напускное единство. Как-то раз мне одна женщина сказала: «Столько ерунды всякой пишут, поэтому надо цензуру ввести!» Так как раз цензура и привела к тому, что люди перестали использовать свой разум! Поэтому ерунду и пишут…

А еще нет возможности покупать книги, потому что все бедные, и библиотеки бедные и несамостоятельные, не разрастаются совсем. Я хотела в свою районную библиотеку отдать журналы, которые я по подписке получала, а они не смогли их принять, места нет свободного! А ведь люди могли бы с удовольствием эти журналы брать и читать, это же уникальные выпуски, сколько их осталось… Но вот так со всех сторон мы повязаны, ничего не можем.

Я люблю Петербург больше, чем остальную Россию

— Быть может, с Петербургом всё же связаны более оптимистичные ожидания?

— Это мой дом. Как говорят, что человек считает хорошим первый хлеб и первую воду, так и я. Я так и не вырвалась отсюда, хотя неоднократно были возможности эмигрировать. Но даже искушения никогда не было уехать. Зачем я там нужна? Ведь мой главный инструмент — это история моего города, я вожу здесь экскурсии, передаю свои знания другим людям. Я люблю Ленинград/Петербург больше, чем остальную Россию. Город – это моя родина, и никакой другой у меня нет.

— Продолжаете водить экскурсии по городу?

— Да! Хотя ГЭБ, каким он был до начала 1990-х гг., уже развалился, я официально уволилась оттуда в 1991 году. Но туристические фирмы знают и помнят старых экскурсоводов, поэтому меня продолжают приглашать водить экскурсии. Сейчас я занята в основном на автобусных экскурсиях, хотя больше двух экскурсий в неделю проводить уже не получается – они отнимают немало сил, хотя и дают очень большую эмоциональную отдачу! Без своих экскурсий я бы совсем зачахла.

Еще я хочу сделать такой альбом с картинками и моими пояснениями, чтобы читатели, сидя у себя дома, могли проехать со мной по Петербургу. Это будет альбом по экскурсии «Репрессированный город», которую я вожу уже больше десяти лет. Я начинаю в 1918 году, объясняю особенность нашего города, почему именно его население вызывало к себе пристальное и недоброжелательное внимание руководства. Потом иду подряд по событиям: Красный террор, Философский пароход 1922 года, говорю об уничтожении не только гуманитарной науки, но и прочей, ведь сейчас мы пользуемся всем иностранным: телевизоры, телефоны… Потом я еду к Большому залу Филармонии и рассказываю о процессе митрополита Вениамина, это тоже 1922 год. Потом идут разные процессы над интеллигенцией. «Кировский поток», с которого в Ленинграде начался Большой террор, на два года раньше, чем в остальной стране. Затем я еду к Таврическому дворцу, где прощались с Кировым и где в отдельной комнате сидели Сталин, Ворошилов, Каганович и Жданов и думали, что они будут дальше делать, кого они будут уничтожать. Сталин говорил о том, что город сохранил больше всего старых жандармов, полицейских, а также старую интеллигенцию, поэтому город стали чистить сверху донизу.

Потом я еду к шемякинским сфинксам и рассказываю о Большом терроре. а затем я еду в Левашовскую пустошь и по дороге рассказываю о «трех пятерках» – о деле № 555, про «Союз старой русской интеллигенции», к тому, что даже во время войны, в 1942 году, репрессивная машина работала. Затем — «Ленинградское дело». Один мой коллега, который приходил как-то со мной советоваться насчет экскурсий, придумал во время рассказа о «Ленинградском деле» останавливаться у Музея обороны Ленинграда, который был тогда разрушен. Вот такой альбом хотела бы сделать… А пока я просто получаю удовлетворение от своей работы, которую я очень люблю.

Марта Сюткина