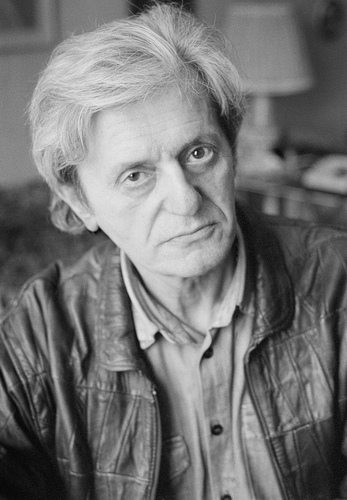

Лента FB пестрит сообщениями об уходе Виктора Сосноры. Этому событию суждено стать самым трагическим событием в истории русской поэзии после гибели Пушкина и тихого оставления нашего мира обреченным Кузминым.

Предвидя чисто вкусовую критику этого суждения, хотел бы заранее оговорить, что в лице Сосноры мы имеем дело с поэтом, который в зрелые годы оставил привычные нашему слуху языковые пределы и конституировал поэтический язык такого рода, которые возможен при условии одномоментного наблюдения Вечностию всех времен сразу. “С сумою семантик”, “званный в язык – а не в народ”, в зрелом и позднем творчестве он открыл в русском языке такие возможности смысловых соединений за гранью знакомых и уловимых смыслов, что граничили они зачастую с “новым небом и новой землей”, если только не с инобытием нашего основного средства изъяснения.

Предчувствие этого перехода в трансформированную лингвистическую реальность есть уже в таких строках, как:

Когда меня в законы закуют,

дверь государств гвоздями заклююют

и за колючей проволокой прав

я стану с телом знаменит и здрав…

Или – “Как будто басни, а не бестиарий… Как без тебя!” (привожу по памяти, и первое, что приходит на ум).

Как естественно было расслышать ЗЭКа в ЗАКОНах и созвучных приставках и предлоге, последуемых глухим “к”, распознать каким-то дополнительным слухом БЕСа в БАСНях, книжном БЕСТИАрии и предлоге БЕЗ, в приставочном инварианте то и дело переходящем в БЕСа, согласно пореформенным правилам правописания…

Я впервые увидел живого Виктора Соснору еще будучи старшеклассником, и произошло это не где-нибудь, а в его коммунальной комнате на улице Зодчего Росси. Случилось это, не подумайте чего плохого, не по моей инициативе, а благодаря усилиям ныне покойной Тамары Николаевны Бобровой, преподававшей литературу в 157-й школе АПН СССР, что на улице Пролетарской диктатуры, невдалеке от Смольного. В эту школу я перевелся после 8-го класса, чтобы выбраться к свету из “столицы условных рефлексов” – Колтушей, где жил, учился и где трудилась в Павловском институте моя мать.

Тамара Николаевна была не просто душой артистической и словесником от Бога – она принадлежала к числу тех Учителей, жизнь которых с учениками продолжается и после уроков… Готовила с нами вечера литературного чтения, зазывала выступить перед школьниками тех, с кем вместе училась в университете и кто зачастую уже проходил по писательскому разряду. Она и договорилась о встрече с Соснорой, чьи подцензурные поэтические сборники были нам хорошо известны (и “Всадники”, и избранные “Стихотворения”). Кроме того, к тому времени мне довелось прочитать в журнале “Аврора” его историческое повествование о Мировиче.

Тамару Николаевну, меня, моего покойного первого и бесценного друга Алексея Курбатова, близкую с ним Машу Стекольникову и, если мне память не изменяет, сына Т. Н. Сашу Боброва, ныне известного исследователя древнерусской литературы, Соснора встретил в трусах и в запое (знаю, что – род речевой ошибки, но прошу считать вынужденным словесным изыском. Именно так: в трусах и в запое).

О назначенной встрече он забыл, но согласился общаться – и беседовал с нами целый вечер. К Т. Н. в каждой реплике обращался поучительно и немного нараспев. Среди прочего читал по просьбе и свои стихи. Не из “Всадников”, конечно, а из новой ненапечатанной книги “Дева-Рыба” (“О, машинописи раб!..”). Ничто из прочитанного им не могло быть напечатано в СССР.

Род шока и огромное удовольствие я испытал от стихотворения “Мой Монгол”, совершенно алкоголического и вдобавок с гомоэротическим элементом. Многое запомнилось. “Счастье проснуться, комната в капельках солнца…” – долгое время цитировали мы с Курбатовым. Что “справа лежит Чингис-хан”, я запомнил так цепко, как будто бы обладал памятью разведчика.

Мне кажется, Тамара Николаевна ушла от Сосноры в большем шоке, чем мы. А для нас он на долгое время стал поэтическим кумиром юности. Уже в студенчестве я был счастлив, купив грампластинку Сосноры, читающего свои стихи (в частности, “Я тебя отворую у всех семей, у всех невест…”), и до глубины души возмущен кастрацией новых его стихотворений в сборнике “Песнь лунная”. Всей этой советской цензуре надменный Соснора выказал свое презрение холодно и изящно на вечере в Капелле в 1980-м, кажется, году. Читая “Хутор потерянный”, он сделал паузу перед запрещенным словом “презервативы”, произнес: “Прозер-вертивы”, – и пустился читать дальше: “…кайфуют мой хутор они” (дальше сейчас не вспомню). Товарищи слухачи из КГБ, думаю, всё поняли…

Таким мне запомнился Виктор Соснора на пути от “Девы-Рыбы” к “Верховному часу”.

Постепенно становилось ясно, что последний гений русской поэзии пребывает и по ту сторону добра и зла, и по ту сторону трагического мироощущения “проклятого поэта”, – и это в порядке вещей: у литературы нет ни учительной, ни бытописательной, ни развлекательной роли – это путь одинокого духа, не более того:

Я бутыль люминала

взял за рубль в магазине.

О, не от люминала

под луной Ленинграда

я умру до Урана

в трюмах рудник-Урала.

Нет в тех трюмах оконец.

Околем у околиц

незапамятным Киршей,

как предсказывал Китеж.

Как и Кузмин, сказавший: “Я знаю: я буду убит / Весною, на талом снеге”, – Соснора предсказал свой уход не во всех деталях точно: хоспис все-таки не рудники. Но точные предсказания и не входят в задачу поэта, а если и когда случаются, могут быть объявлены совпадениями.

И если я дважды вписал имя Кузмина в воспоминание-некролог об авторе нелепого и умонепостигаемого созвучия “Кузмин казним форелью”, то это просто случайное совпадение моих школьных и студенческих воспоминаний с мыслями о значении покойного в истории русской поэзии, которые продолжат вместо меня другие, более сведущие мемуаристы.

Александр Тимофеев