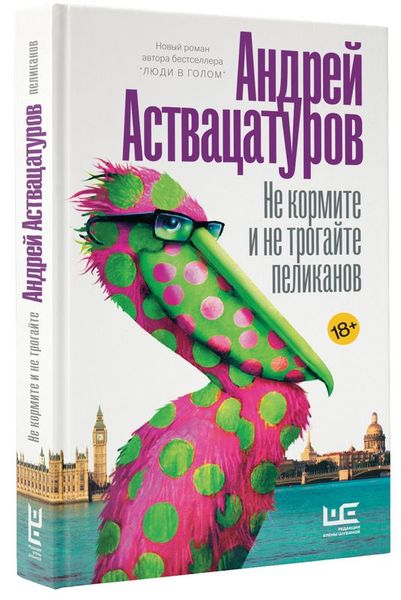

Куда катится мировая культура и русская литература? Об этом «Город 812» расспрашивал Андрея Аствацатурова, филолога и писателя, у которого только что вышла новая книга «Не кормите и не трогайте пеликанов» (впрочем, о книге мы как раз и не поговорили).

– Куда катится российская культура?

– Российская культура, в принципе, отражает то, что происходит везде. Но как бизнес-проект она организована качественно хуже, чем культуры европейские. И она больше занята собой, российскими проблемами, нежели теми, что волнуют сейчас человечество в целом.

– А в большом мире что происходит?

– Мы по-прежнему находимся в парадигме кризиса глобальных смыслов и векторов, в состоянии постистории, в наступающей цифровой реальности, в мире неолиберальных ценностей, в мире, который ставит перед собой цель быть таким, чтоб в нем можно было бы всем безболезненно существовать. И это все происходит на фоне чудовищно увеличивающейся информации, которую непонятно уже как для себя отбирать.

– Агрессивный феминизм наступает: мужчине не дают проявлять свои мужские качества. Вас это не пугает?

– Это в большей степени проблема Европы и США, нежели России. В США и Европе движение за права женщин возникло более 150 лет назад. Оно органично, отчасти естественно, как и все его эксцессы. Оно выросло из усилий самих граждан. В России ничего этого не было. Равноправие женщин и мужчин было узаконено «сверху». Женщины, строго говоря, не сами себя освободили, их освободила власть. Им не пришлось прилагать усилий. Отчасти поэтому феминизм в России не столь активен.

– Это плохо?

– С моей точки зрения, феминизм существенно подменяет общественные цели, задачи и уводит от основной цели – борьбы за социальную справедливость и всеобщее равноправие.

– А к западной политкорректности как относитесь?

– В принципе, хорошо. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Единственное, сегодня мы наблюдаем, что политкорректность стала мощным орудием цензуры и удобным способом ограничивать свободу самовыражения. Если она в целом желательна в общественной жизни, то в мире искусства она крайне нежелательна.

– В России говорят о новой искренности – чиновники высказывают народу в лицо, что они о народе думают. Может, это и хорошо – что без политкорректности?

– Это скорее казусы, а не тенденция. Казусы, в которые попадают глупые и недалекие представители власти. Плохо то, что они действительно так думают, ведь эти люди должны защищать наши интересы, а не объявлять нам, что мы должны выкручиваться сами. Хорошо, что они себя таким образом сами разоблачают.

– В мире все чаще выбирают политиков-шоуменов. То есть народ в странах демократий устал от серьезного подхода к политике?

– Это преувеличение. Все-таки люди в странах демократий прекрасно понимают, что страной должны управлять компетентные в политике и экономике люди. Но, видимо, «компетентные» экономисты и юристы кажутся избирателям не вполне компетентными.

– Футурологи пишут, что в экономике, основанной на нейросетях и алгоритмах, высвободится масса рабочего времени у массы людей – а появление свободного времени всегда дает новое Возрождение. Верите?

– Я вижу ровно обратную тенденцию. Усиление занятости, появление новых форм занятости. Новые возможности нужно осваивать, при этом возможности будут расширяться, рождать новые, которые тоже нужно будет осваивать. Это породит дополнительную нагрузку на людей.

– Существует ли петербургская культура как отдельный феномен?

– Не думаю. Есть определенные темы, всегда актуальные для питерцев, места, топосы, анекдоты, типично питерские. Но отдельно существующей культуры сегодня нет.

– 10 лет назад, когда Антон Губанков был главой городского Комитета по культуре, власть демонстрировала, что Петербург должен соответствовать статусу культурной столицы: порождать идеи, приглашать лучших творцов, продвигать себя в мир. Сейчас все заглохло.

– Думаю, это связано с сокращением финансирования и дефицитом идей. Нет новых оригинальных мыслей, которые могли бы стать стержнем сильных проектов. А сильные личности в наше время скорее заняты собой, нежели активными общественными делами.

– Так надо нам, в Петербурге, оживлять культурную сферу?

– Ее всегда надо оживлять.

– И кто это должен делать: власти или люди искусства?

– Властям это неинтересно и, в принципе, не должно быть интересно. Власти важно, чтобы «все работало». Что-то есть, что-то работает – уже хорошо, в детали можно не вдаваться. У них другие задачи. Должно быть полноценное взаимодействие деятелей культуры и крупного бизнеса, ну и властей тоже. Наверное, могут быть созданы некие советы.

– Самый известный петербуржец в искусстве – Сергей Шнуров. Это хорошо?

– В Шнурове все так удачно соединилось – музыка, тексты, умение чувствовать культурные процессы, актуальные тренды и умение их сатирически препарировать, хоть и несколько грубовато. То, что он так популярен, означает, что наше время, во-первых, вот такое, каким оно предстает в его музыке и клипах, а во-вторых – что оно не в состоянии выдвинуть кого-то равного Шнурову по значимости.

– То есть Петербург перестал рождать ярких личностей в искусстве. За исключением Шнурова, конечно.

– Ярких фигур достаточно. Их даже много, просто, видимо, они не в состоянии так точно описать наше время, как Шнуров. И потом эстрадный артист сегодня имеет куда большую аудиторию, чем писатель, композитор классического толка или художник.

– А востребованы вообще харизматические личности масштаба Льва Толстого? Сейчас ушел бы Толстой из Ясной Поляны – никто бы и не заметил.

– Сейчас информационное поле огромно и отчасти бессмысленно. Мой трехлетний сын нашел по дороге на Щучье озеро в Комарове большую улитку. Это сразу попало во все новости, вызвало живейший интерес, хоть и ненадолго. Новости быстро возникают и тут же выветриваются из памяти.

Уход Толстого – это было важное событие человека, вмещавшего в себя всю нашу страну и культуру. Сложный шаг великого одиночки, который представительствовал от всего человечества. Сейчас, конечно, есть харизматичные личности с отчетливой позицией и дерзкими шагами. Захар Прилепин – тому живой пример. Можно совершенно по-разному оценивать его как писателя и как человека, но его участие в событиях в Донецке вызвало некоторый резонанс. Но проблема как раз в том, что люди сильные и глубокие стараются покинуть медиазону, поскольку они видят в ней токсичную территорию, где твой голос тонет во всеобщих криках и ровно ничего не значит, а твое мнение тотчас же превращается в автопародию. Медиазона сжирает индивидуальность, точность, глубину всякого жеста и поступка.

– Кто в Петербурге был для вас авторитетом?

– Наверное, Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Наша семья знакома с семьей Лихачёвых с начала 1930-х годов. Но дело даже не в том, что он не посторонний мне человек. Он действительно крупнейший ученый. И одновременно необыкновенно яркая личность. Эти два качества далеко не всегда соединяются. Напротив, специальность иссушает личность, а сильная личность мешает науке. Лихачёву удалось в себе соединить эти два полюса. Прежде всего потому, что он обладал внутреннем стержнем, системой взглядов, пониманием культуры, прошлого и современности. Колебания, поиск личной выгоды были ему органически чужды.

– А после Лихачёва?

– Такого масштаба личности, которая способна формировать общественное мнение, уже, пожалуй, нет. Собственно, нет и самого общественного мнения. Истина никому не нужна. И личности никому особо не нужны. Есть корпоративные интересы. Но, мне кажется, это время скоро пройдет.

– Сейчас литератор может родить новые смыслы?

– Он всегда их рождает. Вопрос в том, насколько эти смыслы и он сам востребованы. Сейчас к писателям и художником особо не прислушиваются. Нас слишком уж много и мы все слишком разные.

– Мировая литература куда идет?

– Мне кажется, с ней как раз все в порядке. Масса сильных авторов в Европе, в Америке, в Азии. Есть общие темы, есть многовекторный, сложный, но все же процесс. Есть живые классики – Томас Пинчон, Тони Моррисон, Джонатан Франзен.

– А российская литература сейчас на взлете или в стагнации?

– Мне кажется, так ставить вопрос не стоит. Мы пережили крушение большого советского проекта, откуда мы родом. Вместе с ним ушли важные культурные и литературные традиции, а если не ушли, то ослабли. Их надо отчасти возрождать, отчасти перерабатывать и идти дальше. А это очень сложно.

Наша проблема в том, что мы сейчас заняты в большей степени своими темами, своими поисками, нежели мировыми и общеевропейскими. Это не плохо и не хорошо. Это такой этап нашей литературы. У нас есть большой срез профессиональной литературы от Акунина до Юзефовича, это важный момент будущего качественного развития. Ну и потом книжный рынок сейчас не в состоянии взаимодействовать с теми процессами, которые происходят в литературе. Он явно отстает.

– Тенденции в мировой и русской литературе совпадают?

– Лишь отчасти. Если гипотетически представить себе, что книги Франзена, или Пинчона, или Уэльбека были бы написаны русскими авторами, на русском материале, они бы не прозвучали. У нас другие проблемы, наши головы заняты совсем другими мыслями, а на западную литературную традицию мы глядим как сторонние наблюдатели.

– Возможен в наше время литератор, по популярности сравнимый с Толстым или Достоевским?

– Если это российский автор – то, скорее, нет. Да и если брать сегодняшнюю мировую литературу – то, пожалуй, тоже нет. Во-первых, литература не играет той общественной роли, которую она играла сто или двести лет назад. Во-вторых, культурные и литературные процессы слишком усложнились. Есть масса факторов, помимо фактора таланта или гения. Есть рынок, есть продвижение, есть талантливые тренд-кэтчеры, похожие на крупных серьезных писателей. Кроме того, серьезно изменилось отношение самого автора к своей работе. Толстой, обладая великим даром, был продолжателем великих литературных традиций и пропустил через себя множество силовых линий. Собственно, он и возник на их пересечении. Современный автор живет скорее сегодняшним днем, его мало заботит, что было до него и что будет после, его задача как можно яснее показать, что он ни на кого не похож.

– Кого бы вы советовали читать сегодня? И зачем?

– Я никогда не скрывал своих литературных увлечений. Из российских авторов, представителей социальной прозы, я бы назвал в первую очередь Романа Сенчина и Захара Прилепина. Мне нравятся тексты Дениса Гуцко, Сергея Шаргунова, Александра Снегирева, Даниэля Орлова. Это очень важное направление современной российской прозы. Традиционное, предлагающее нередко спорные художественные решения для ответа на актуальные вопросы.

Для меня наиболее важная фигура – Роман Сенчин. Понимание социальных процессов, понимание человеческой природы в его текстах порождают очень сильные художественные решения. Из социально-философствующих авторов я бы назвал Германа Садулаева, совмещающего философский поиск и эстетическую игру. Из петербургских авторов я бы выделил Вадима Левенталя, Валерия Айрапетяна и Сергея Носова. Это авторы с абсолютно оригинальными стилистическими интонациями. Мне нравятся тексты Дмитрия Быкова, Евгения Водолазкина, которые очень интересно развивают традиции русской прозы.

Мой любимый автор – Михаил Елизаров. У него интересная, странная неоготическая оптика, всякий раз представляющая мир какой-то странной, волшебно-болезненной стороной. Это безусловный мастер языка.

– А в живописи возможен в наше время художник, по популярности сравнимый с Репиным или Моне?

– Думаю, нет. Живопись как таковая – явление нужное, обязательное, но как демонстрирует наше специфическое время – занятие несколько старомодное. Я не вижу внутри нее возможностей для какого-то качественного скачка, для появления тенденций, способных предложить новую оптику, которую зрительская масса могла бы разделить.

– Есть феномен массового интереса к выставкам русских художников: на Айвазовского очереди, на Серова – ажиотаж. Это о чем говорит?

– Это как раз вполне здоровая тенденция, отрицающая ту современность, которая называет «художником» грантового, конъюнктурного деятеля, поджигающего двери и приколачивающего к брусчатке свои причиндалы. Она будет только усиливаться, если высокое искусство не будет способно предложить что-то новое. А оно, скорее всего, способно не будет.

Вадим Шувалов