10 марта 1940 года ушел из жизни Михаил Булгаков

Московской осенью двадцать первого к дочери обратившегося в коммунистическую веру генерала, подрабатывавшей машинописью, явился даже для той героической эпохи очень бедно одетый молодой человек с просьбой поработать в кредит: он вернет долг, когда его сочинение «Записки на манжетах» выйдет в свет. «Записки» изображали мытарства героя-рассказчика в Северной Осетии: в дополнение к общему историческому пайку — вооруженная вольница, голод, тиф — ему выпало и деликатесное блюдо: заведование подотделом искусств.

Лито. Завподиск. Наробраз. Но черт его дернул загадочно улыбнуться, когда один из ниспровергателей «старья» с огромным револьвером на поясе предложил бросить Пушкина в печку. И вот он уже «господин», «буржуазный подголосок», и вот он уже, изгнанный из советского искусства, несет на базар цилиндр, пригодный разве что для параши…

И докатывается даже до того, что с местным помощником присяжного поверенного сочиняет революционную пьесу, которая производит фурор среди горцев и доставляет автору возможность бежать в Москву. По морю. В теплушке. Плюс верст двести пешком по шпалам.

Сегодня, когда Булгаков классик, признанный даже и масскультом, можно лишь удивляться, почему эти «Записки» сразу же не оторвали с руками: ужасы представлены с таким остроумием и яркостью, что выглядят прямо-таки аппетитными. Но — редакторский вкус имеет только обратную силу: «Записки» с большими купюрами были опубликованы лишь в следующем году в берлинской просоветской газете «Накануне». Затем последовала фантасмагорическая «Дьяволиада», а перечислить все блистательные газетные однодневки нет никакой возможности. Важно лишь, что, бичуя мерзости и нелепости начала двадцатых, автор не претендует на обобщения, на аллегории, явившиеся в «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце».

«Роковые яйца» Булгаков, согласно его дневнику, «из ребяческого желания отличиться и блеснуть» под новый 1925 год прочел в компании «затхлой, советской рабской рвани с густой примесью евреев» и опасался, как бы его не саданули за эти подвиги в места не столь отдаленные. Однако публикация прошла с шумом, но без особых последствий для автора.

- Михаил Булгаков. 1926 г.

«Собачье сердце» в Советской России напечатать уже не удалось. Не удалось до конца опубликовать и самый поэтичный булгаковский роман «Белая гвардия», посвященный гибели интеллигентного кружка, оказавшегося между молотом большевизма и наковальней «самостийного» национального движения на Украине.

Генеральская дочь, переквалифицировавшаяся в машинистки, съехала с квартиры весной двадцать четвертого, когда роман был еще не окончен, но через несколько лет получила от автора билеты на его инсценировку — «Дни Турбиных». Спектакль был потрясающий, вспоминала она почти через полвека, потому что все было живо в памяти людей, были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь. Именно эта пьеса, удручающе обеднившая и схематизировавшая дивный роман, в первый раз превратила Булгакова в гения мгновения.

Но и травля поднялась не чета осетинской. Булгакова прямо обвиняли в воспевании белогвардейщины, и не только мелкая рапповская нечисть, но и сам глыбастый Владимир Маяковский: «На ложу в окно театральных касс тыкая ногтем лаковым, он дает социальный заказ на «Дни Турбиных» Булгакову». Он — это буржуй, слепленный Агитпропом фантом. И в «Клопе» списочек слов, не доживших до светлого будущего — бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, — тоже завершается Булгаковым.

Зато его поклонником оказался снова горец: «Что касается собственно пьесы “Дни Турбиных”, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит , большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”, “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».

Однако к пьесе двадцать восьмого года «Бег» — лучшей русской пьесе 20 века — Сталин отнесся не столь либерально: Булгаков-де не показал, что все его очаровательные персонажи «оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою “честность”), что большевики, изгоняя вон этих “честных” сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».

Булгаков же в письмах Сталину прямо признавался, что считает интеллигенцию «лучшим слоем в нашей стране», противопоставлял революционному процессу Великую Эволюцию и просил, раз уж в России он «немыслим», выслать его за границу, — или дать работу в театре, не режиссером, так рабочим сцены. Однако, когда через несколько дней после самоубийства Маяковского Сталин позвонил ему лично, Булгаков сказал, что русский писатель не может жить вне родины, — и получил должность в Московском художественном театре, хотя в глубине души наверняка рассчитывал на большее.

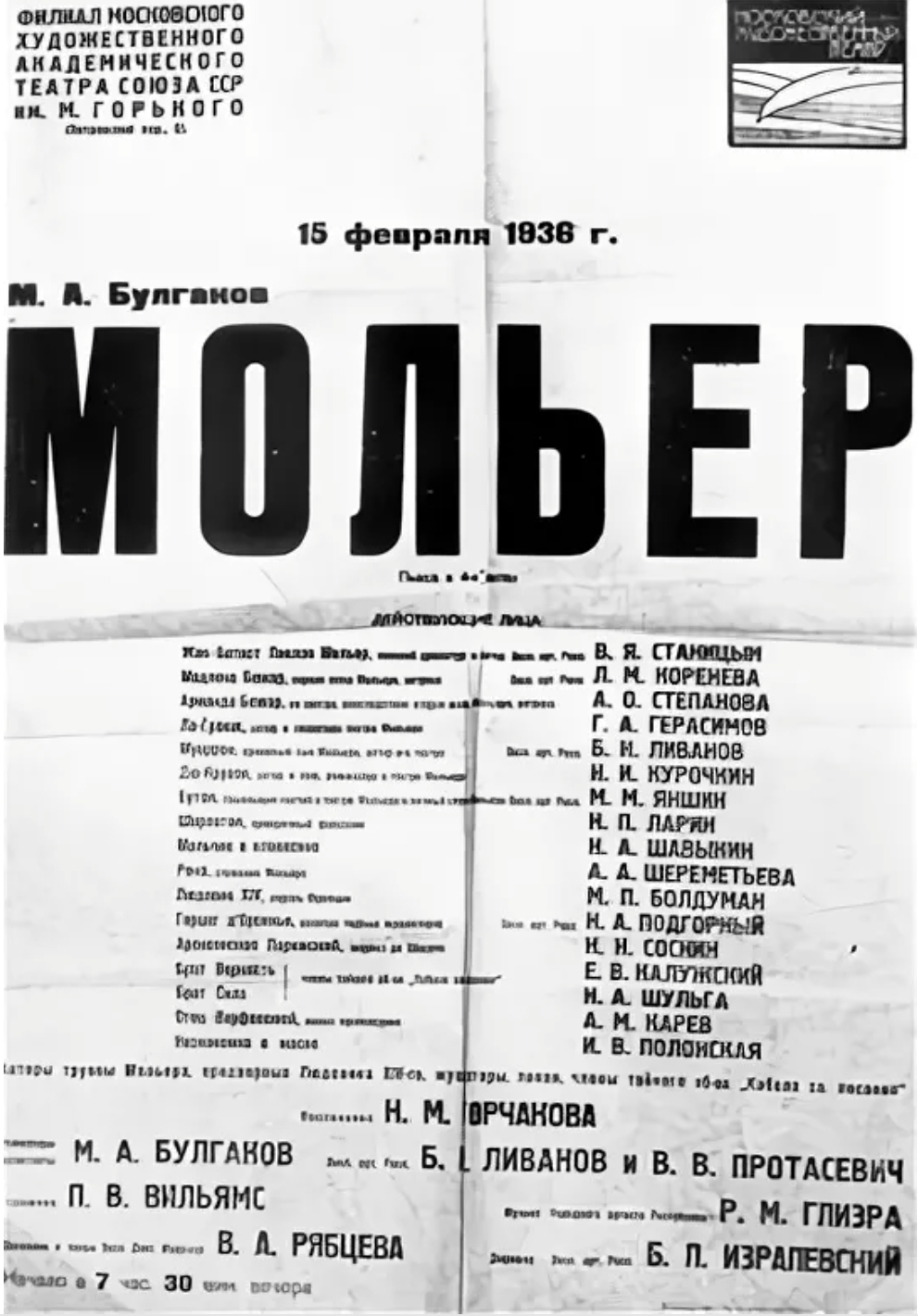

За оставшееся ему десятилетие Булгаков написал еще несколько отличных пьес, которые то почти доходили, то даже ненадолго выходили на сцену, чтобы тут же быть снятыми с треском и улюлюканьем, и коллеги уже считали его полным лузером, еще не зная, каким аршином следует измерять писательскую судьбу. Только молодые писатели и поэты той эпохи, когда власть уже предпочитала не греметь, а тихарить, не казнить на площадях, а душить в кабинетах, — только они поняли, что лучше сойти в иной мир гонимыми, чем незамеченными, ибо цель истинного писателя не социальный успех, а жизнь после смерти.

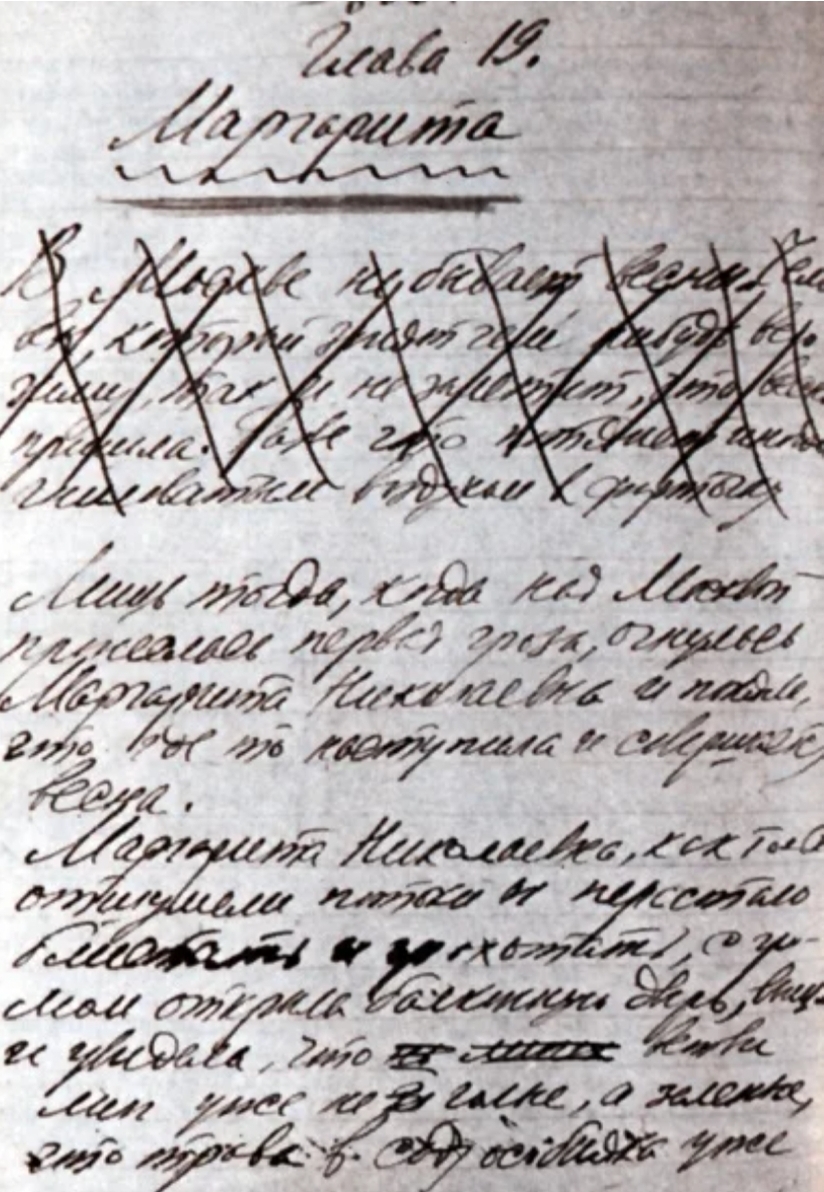

Против Булгакова власть тоже в конце концов применила сверхмощное секретное оружие — молчание, и с полным успехом. Когда в шестьдесят седьмом из небытия возникли «Мастер и Маргарита», даже университетская молодежь слыхом не слыхивала такого писателя. Который тут же сделался орудием черни. Это не ругательство, а диагноз: этим именем Цветаева окрестила всех, кто использует поэзию в политических целях. Чернь бывает и благородная, борющаяся с тиранией — именно благородная чернь избрала роман средством борьбы с советской властью. А чернь неблагородная мстила благородной, стараясь чинить возрождению Булгакова всяческие препоны и тем самым снова превращая его из блистательного поэта в гения мгновения.

Его пытались использовать и натуры, если так можно выразиться, чрезмерно возвышенные, силясь произвести его то в светского богослова, чья вакансия в то время была пуста, то в философа — Толстой и Булгаков, Достоевский и Булгаков…

Примерно тогда же за границей вышло и «Собачье сердце» — не зря обнадеживал Остап Бендер: Запад нам поможет! Запад начал помогать Булгакову еще при его жизни — например, для пикантности вставляли в его «Зойкину квартиру» имена Ленина и Сталина в шутовском контексте, и Булгаков писал беспомощно-грозные письма, умоляя не губить его подобными забавностями.

— Вообще я иностранцев побаиваюсь, — жаловался Булгаков Ильфу. — Они могут окончательно испортить мне жизнь. Если говорить серьезно, я не получаю никакой радости от того, что они переиздают мою «Белую гвардию» с искажениями, их устраивающими, или где-то играют «Дни Турбиных». Ну пусть играют, черт с ними! Но что они там про меня пишут? Будто я арестован, замучен в Чека, помер… Послушайте, вы объяснили бы им, что так нельзя! А вы заметили, что они приходят в возбуждение не от литературы нашей, а лишь от тех писателей, кто у нас хоть чуточку проштрафился?

Мы заметили. Чернь повсюду суетится в первых рядах. Но все-таки не она определила триумфальное шествие «Мастера и Маргариты» сначала по России, а потом и по всей планете.

Для интеллектуалов сыграло роль и попадание в моду: истребивший свои сказки Запад как раз в это время принялся разрабатывать заброшенные шахты — брать какой-то громкий миф и давать ему новую интерпретацию. В России, правда, как уже отмечалось, это задолго до того проделал Леонид Андреев («Иуда Искариот»), но только Сарамаго за подобное изделие, и впрямь великолепно сконструированное, получил Нобелевскую премию. Однако овладеть массами не позволит никакое стилизаторское хитроумие, а «Мастеру и Маргарите» это удалось.

Разуверившийся в Боге мир упивался и упивается сказкой, в которой на помощь беспомощному Добру приходит обольстительное Зло: затравленного писателя освобождает из сумасшедшего дома и дарует ему вечный покой в тихом прелестном уголке с верной подругой не добрый ангел, а сам дьявол собственной персоной.

Его свита, изображенная с редкой выдумкой и яркостью, превратилась в героев отдельной субкультуры. Литературный мир Москвы написан в манере блистательного фельетона, но надо при этом заметить, что Булгаков, сводя счеты, не запятнал кровью руки любимых героев — уничтожен лишь умник, глумившийся над Христом. Хотя и сам Булгаков рисует Иешуа всего лишь наивным и проницательным проповедником. Для истинно верующего это снижение метафизики до легенды, вероятно, кощунственно, но для многих советских читателей, предельно далеких от религии, такая трактовка была потрясением, не принизив, но приблизив христианство к их атеистическим душам.

Однако сегодня, когда православие приходит в российские школы без художественных посредников (студентом-медиком Миша Булгаков ужасал мать, супругу профессора-богослова, своим бунтарским безбожием), о дальнейшем дрейфе образа Иешуа можно только гадать. Но пока что, по опросам школьников, их любимцем оказывается Воланд, а не Иешуа, победитель, а не беспомощная жертва. Что святость — тоже сила, заметить очень трудно, особенно в юности.

Если вглядеться в массовое бытование романа, можно обнаружить, что молодежью он используется больше для прикола — есть и такой способ утилизации. Но имеется в романе и отличная основа для мелодрамы — сериал уже есть, появился и мюзикл. Изумительная драматургическая фантазия сыграла с Булгаковым злую шутку: он явно дрейфует в сторону попсы. Когда-то Булгаков пытался написать пьесу о Пушкине в соавторстве с Вересаевым — автором книги «Пушкин в жизни», — их переписка заставляет задуматься о различии подходов прозаика и драматурга. На все предложения Вересаева — явно неглупые — Булгаков возражает одно: это не сценично. Культ сценичности — вот отчего метафизические, то есть внеисторические силы у Булгакова обретают сугубо конкретный средневековый реквизит, — плащи, шпаги, кони…

Словно в любимой его опере «Фауст».

Зато как зрелищно выходит, особенно в кино — дух захватывает!

Даже у слишком многих. Элитарно-массовая культура, так сказать.

Это и хорошо — чем больше народа может понять прекрасное, тем лучше и для народа, и для прекрасного. Жаль только, что в этом «прекрасном» гром и блеск заслонили трагедию бесконечной усталости.

Каждый писатель грезит о жизни после смерти, но какую жизнь после смерти Булгаков вымечтал для своего Мастера?

Вечное наслаждение тишиной, приятные вечера с интересными людьми, которые не встревожат хозяина… Да разве мыслимо, чтобы что-то интересное не причиняло беспокойства? Интересное — значит затрагивающее наши интересы, а если нет интересов жизненно важных, не будет и серьезных радостей. Ибо радость сопутствует лишь достижению цели, и чем важнее цель, чем труднее ее достичь, тем сильнее оказывается и радость: жизнь без тревог это жизнь и без радостей…

Грезить о такой жизни не как о временном отдыхе, а как о нескончаемом блаженстве может лишь бесконечно уставший человек. Кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе бесконечный груз…

К счастью для них и к несчастью для искусства, среди почитателей Булгакова уставших очень немного.

И активная пошлость будет еще очень долго утилизировать Булгакова для своих делишек. Пошлость и есть утилизация вечного.

Александр Мелихов