В продолжение начатых «Городом 812» поисков Петербургской Души, затерявшейся во времени и пространстве…

Очень надеюсь, что и сегодня пушкинские тексты живут в воображении петербургских детей, теперь уже не наравне с плюшевыми мишками и Летним садом, но хотя бы наравне с лего и майнкрафтом.

Но мне бы хотелось остановиться не на «Медном всаднике», а на петербургских текстах обэриутов, поскольку сам этот литературный феномен родился именно в Петербурге и все участники этого движа были петербуржцы.

Обэриутами называют членов группы ОБЭРИУ — Объединения реального искусства. Представители авангардного искусства первой половины ХХ века — поэты, писатели, сценаристы, режиссеры.

Петербургские тексты обериута Константина Вагинова достаточно известны, их часто рассматривают именно в контексте Города на Неве, поэтому не буду на них останавливаться подробно. Просто упомяну роман «Козлиная песнь», стихотворения, поэмы. Про Вагинова подробно пишет и В.Н. Торопов в книге «Петербургский текст» (кстати, именно В.Н. Топоров ввел в оборот само понятие «петербургский текст»).

Даниил Хармс. Считается, что основной петербургский текст Хармса – пьеса «Комедия города Петербурга», которую, по мнению литературоведа Валерия Шубинского, Хармс написал под влиянием поэзии Вагинова. Но я бы хотела поговорить совсем о другом произведении, в котором, как мне кажется, и таится заветный ключ к культурному коду Петербурга.

- Даниил Хармс (Ювачев)

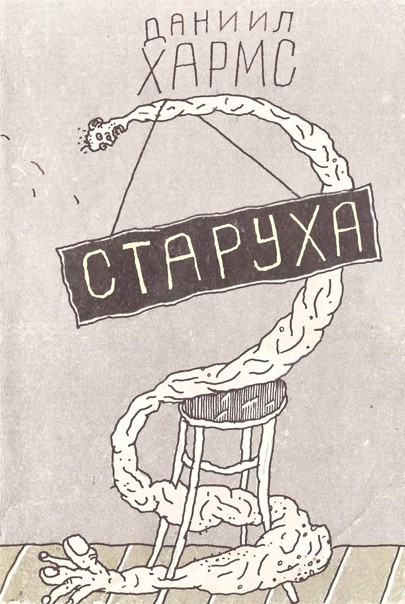

Итак, петербуржский текст Даниила Хармса — повесть «Старуха», написанная в 1939 году. Самая крупная хармсовская проза. Напомню вкратце: всё повествование крутится вокруг странной старухи (сказочной бабы Яги, мертвой панночки), которая приходит к главного герою и умирает в его коммуналке. Но вскоре старуха оказывается недоумершей: она перемещается по комнате (ползает), да ещё и недоброжелательно ведет себя по отношению к герою.

Тот, в свою очередь, хочет избавиться от страшной, зловредной старухи — засовывает беспокойный труп в чемодан и едет в Лисий Нос, чтобы утопить чемодан в болоте. Операция по утилизации тела старухи заканчивается провалом. У главного героя в поезде случается несварение, он идет в уборную, в это время чемодан крадут. Дальнейшая судьба старухи (тела, чемодана) неизвестна.

- Иллюстрация Леонида Тишкова к повести Даниила Хармса «Старуха»

Сразу же возникают две аналогии, связанные с образом старухи. Это также петербургские тексты: «Пиковая дама» Пушкина (старая графиня) и «Преступления и наказание» Достоевского (старуха-процентщица). Кроме того, прослеживается связь с западноевропейской литературой: с Гофманом, и ещё двумя важными для Хармса авторами — Кнутом Гамсуном и Густавом Майринком. Собственно, эпиграф к повести — «И между ними происходит следующий разговор» — взят из произведения Кнута Гамсуна. То есть текст «самого европейского города России», как и положено, продолжает вбирать в себя знаковую европейскость.

На сегодня точка в изучении этой повести не поставлена. Окончательной интерпретации старухи Хармса нет. На мой взгляд, это не только сюрреалистическое, но и глубоко драматическое произведение. Борьба главного героя с агрессивной «мертвой» старухой вполне вписывается в рамки петербургской культурно-кодовой дихотомии, о которой, со времен поэмы «Медный всадник» Александра Пушкина и книги «Душа Петербурга» Николая Анциферова, принято говорить как о своего городском культурно-историческом каноне: «личность vs империя».

Больше того, если заглянуть в конец повести, то эта борьба заканчивается нулевым результатом по отношению как к герою, так и к старухе, олицетворяющей имперскую мертверчинность.

Вроде бы, чемодан со старухой счастливым образом неизвестные крадут в вагоне электрички, освобождая героя от трудов по избавлению от тяжкого во всех смыслах груза.

Но нет уверенности, что завтра старуха, как в финале фильма ужасов, не окажется опять в комнате главного героя. Вот что пишет Валерий Шубинский о концовке повести:

«Лахта — любимое место загородных прогулок Хармса, упоминаемое в его письмах и дневниках. Неподалеку оттуда расположен буддийский храм (он упоминается и в «Старухе»), и для Хармса, интересовавшегося восточной мистикой, это было существенно. Исчезновение чемодана именно здесь тоже поддаётся различной интерпретации. Например, можно предположить, что мёртвое/живое тело старухи, принадлежащее петербургскому топосу, не желает разлучаться с ним и при попытках вывезти его за городскую черту силою вещей возвращается обратно в город».

Аллюзия на Медного всадника, преследующего бедного Евгения, как представляется, здесь очевидна…

То есть можно предположить, что случайно украденная часть петербуржского гражданского двоемыслия («Кто я – тварь дрожащая или право имеющий? Гордый свободный человек — или ничтожный раб имперского самовластья?») рано или поздно опять вернётся к герою в виде грозной старухи и будет его всячески троллить и мучить. И вновь не позволит встретиться с молодой сексуальной женщиной, как уже ранее это случилось в ходе повествования. Возможно, недосягаемая женщина — символ обретения целостности, так недостающей петербуржцу его конструктивной половины, приятной во всех отношениях и способной избавить от навязчивого «тяжелозвонкого скаканья» Империи по пятам, от которого ни спрятаться, ни скрыться… Что ж. Се ля ви.

Хочу обратить внимание на ещё один обериутский текст, который был написан в 1940 году и который я также считаю петербургским.

- Александр Введенский

Это стихи. Не скрою, что очень люблю этого поэта и считаю его сильно недооценённым. «Элегия» Александра Введенского. Она написана четырехстопным ямбом — любимым стихотворным размером Пушкина. Неожиданно для авангарда. Так называемый классицизм ведь, по идее, пребывает по ту сторону авангарда, с «парохода» которого его дерзко скинули цеховые соседи обэриутов — футуристы.

И, кстати, «Элегию» Введенского нельзя отнести к литературе абсурда, в отличие от ещё одной известной поэмы этого автора — «Елка у Ивановых», написанной Введенским в 1938 г. В «Элегии» уже эпиграф отсылает к Пушкину:

Так сочинилась мной элегия

о том, как ехал на телеге я.

Это – прямой диалог с пушкинским стихотворением: «Телега жизни»:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,

Телега на ходу легка;

Ямщик лихой, седое время,

Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;

Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,

Кричим: пошел! Еб*на мать!

Но в полдень нет уж той отваги;

Порастрясло нас; нам страшней

И косогоры и овраги;

Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;

Под вечер мы привыкли к ней

И, дремля, едем до ночлега —

А время гонит лошадей.

1823 г.

С этим стихотворением экзистенциально-тематически перекликается и первая строфа «Элегии».

Осматривая гор вершины,

их бесконечные аршины,

вином налитые кувшины,

весь мир, как снег, прекрасный,

я видел горные потоки,

я видел бури взор жестокий,

и ветер мирный и высокий,

и смерти час напрасный.

Вторая строфа:

Вот воин, плавая навагой,

наполнен важною отвагой,

с морской волнующейся влагой

вступает в бой неравный.

Вот конь в могучие ладони

кладет огонь лихой погони,

и пляшут сумрачные кони

в руке травы державной.

Здесь уже — явное продолжение темы «Медного всадника»: борьба города с водной стихией (бой неравный), конь, который гонится (огонь лихой погони), как за бедным Евгением гнался Медный всадник, и наличие державы — мало того, что в её руке пляшут кони, так ещё и рука — травы, то есть вездесуща, прорастает, как трава.

Где лес глядит в полей просторы,

в ночей неслышные уборы,

а мы глядим в окно без шторы

на свет звезды бездушной,

в пустом сомненье сердце прячем,

а в ночь не спим томимся плачем,

мы ничего почти не значим,

мы жизни ждем послушной.

В этом тексте очевидно присутствует «петербургская дихотомия». Лес глядит в просторы, как мечтательная личность — в недостижимую свободу. А вторая часть – мы (заодно с Россией) глядим в окно без шторы (так и хочется продолжить: «пишу, читаю без лампады») на свет звезды бездушной («одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса»).

И ещё интересное про окно без шторы и про звезду. Петр прорубил окно в Европу, но это для России, а для Петербурга оно оказалось вывернутым в небо — к звезде бездушной (но всё-таки звезде), да ещё и без шторы (не задернешь).

Далее рефлексия внутреннего раскола и вывод: «мы ничего почти не значим, мы жизни ждем послушной». Возможная интерпретация — лишение Петербурга и нас, петербуржцев, столичности, да и вообще снятие с утонченной петербургской интеллигенции после революции всех прежних статусов, а ведь инициатором революции был как раз «непослушный Петербург». Что же ему теперь остаётся? Послушание советскому режиму, по всей видимости.

Нам восхищенье неизвестно,

нам туго, пасмурно и тесно,

мы друга предаем бесчестно

и Бог нам не владыка.

Цветок несчастья мы взрастили,

мы нас самим себе простили,

нам, тем кто как зола остыли,

милей орла гвоздика.

Не знаю, что более этих слов можно считать петербургским текстом: «нам туго, пасмурно и тесно»! По-моему, самый точный образ. Друга предаем бесчестно: одна дихотомичная половина петербургской души — другую, ей несродную и глубоко чуждую. Цветок несчастья мы взрастили — имеется в виду сам город, конечно, где развернулась трагедия культурного саморазрушения. Петербург — «цветок зла», несчастье, проклятая революция, которую приходится так же покорно принять, как когда-то – самодержавие (милей орла гвоздика, на самом деле оказалось одно и тоже).

Пусть мчится в путь ручей хрустальный,

пусть рысью конь спешит зеркальный,

вдыхая воздух музыкальный —

вдыхаешь ты и тленье.

Кроме уже ранее прописанной темы воды и коня, появляется тема взаимного истребления двух петербургских составляющих. Победы прекрасного над ужасным не будет. Будет общая гибель. Ибо, вдыхая воздух музыкальный, – вдыхаешь ты и тленье.

Не плещут лебеди крылами

над пиршественными столами,

совместно с медными орлами

в рог не трубят победный.

Исчезнувшее вдохновенье

теперь приходит на мгновенье,

на смерть, на смерть держи равненье

певец и всадник бедный.

Лебеди (свободные птицы) не машут крылами над пиром (во время чумы) вместе с медными имперскими орлами (разделение павших духом орлов и лебедей, а не партнёрство).

Ну и непосредственно финал: на смерть держи равненье певец и всадник бедный (бледный, медный). Здесь Медный Всадник, Всадник Апокалипсиса (смерть) и бедный Евгений в одном петербургско-эсхатологическом флаконе. На смерть держи равненье — петербургский разлом в виде метафизически непреодолимой трагедии.

- Афиша вечера «Три левых часа» — публичного выступления обэриутов, состоявшегося 24 января 1928 года.

Предположу, что появление ОБЭРИУ, участники которого, помимо прочих экспериментов, занимались литературой абсурда, есть ответ на вызов, который кидал погубивший сам себя постреволюционный Петербург всем творческим людям.

Филолог Ксения Деменева считает: «Абсурд — это форма гнева. Кажется, что он деформирует мир снаружи, на самом деле он делает это внутри». По-моему, этот вывод вполне коррелирует с внутренне-противоречивым, само-деформированным, селф-хармным (селф-хармсовским?) Петербургом. Таким триумфальным и таким погибшим.

Клара Шох