Этот текст я посвящаю моей бабушке, Наталье Федоровне Соболевой (1930-2025)

(«Город 812» писал о Наталье Федоровне – см. тут)

У нас мало практик работы с коллективной памятью, частично это делают заинтересованные некоммерческие организации, но это больше с философских позиций — осмысления, восстановления следов, воспоминаний — хотя это тоже, безусловно, важная вещь.

Непосредственно духовной работы не было — и вряд ли будет, просто потому что большинство до сих пор крутит у виска: «Что же это оно такое есть – коллективная память?»

Когда приезжала из Америки моя крестная — рассказывала про лютеранскую церковь, которую посетила в Петербурге. Так вот, они ходили по местам, где были кровопролитные бои, и молились за души павших там людей. Мне не близка эта религия, может, и сам формат, но это — важно и нужно делать.

Помню, как в какой-то книжке прочла, как тибетская монахиня приезжала в Россию и с порога самолета сказала: «Здесь надо проводить столько очистительных ритуалов, что не хватит и десятка лет», — или что-то вроде того. И я очень с ней согласна, но — это невозможно так просто сделать. Даже и непросто. Хотя делать это нужно — даже вопреки страху и непониманию, вопреки собственному голосу, который встревает и говорит, что ты «занимаешься шизофренией».

Но это — близкие мне вещи, состояния, вот эта лесная, российская, глубинная хтонь. Кажется, внутри меня — проросло, и с корнем, я глубинно срастилась с этим. Это мой первый товарищ по детским играм — призрак странной, оскаливающейся женщины в окровавленном платье со следами пули где-то под правой грудью, призраки, ходящие бесшумно по полу на даче на втором этаже, пугавшие котов и сестру, найденное оружие в лесах времён Второй мировой, следы помещичьих «шуток» в одной из наших квартир, где раньше была усадьба. Я в этом выросла — я из этого выросла. Как возможно от этого «избавиться»? Всё равно что лишить себя важного органа, чувств или бесчувствия, воли — не всё ли равно?

Помню, как пили крепкий чай с моей знакомой в очень «тяжелом» по атмосфере районе, она рассказывала, как массово у людей может слетать крыша, особенно когда кто-то напьется.

Я отхлебывала еще чаю и рассказывала про то, как завтракали на даче с бабушкой — и посреди того разговора с бабушкой внезапно рассказы: про детский ноготок в студне, про «Не ищите Галю — Гали больше нет», — безумная гримаса мамы Гали, подруги бабушки, насквозь полная боли и беспричинного смеха — «Я только одного ребенка могла оставить в живых»…

«Я подрабатывала тем, что помогала вывозить трупы» — и многие другие нескончаемые рассказы бабушки о блокаде. Моя бабушка протащила это через всю свою жизнь и тяжким грузом несла на себе. Порой казалось, что она почти не соприкасается с теми эмоциями.

Мы со знакомой сошлись на том, что это всё осталось здесь — это витает в местном воздухе. Это жутко — но мы живём с этим.

Хотя, может, это и началось много раньше — революция, «достоевщина», так называемая, весь родной Петербург.

На поминках бабушки я говорила, что взяла эту память и боль бессознательно еще в детстве — рассматривала эти фотографии почерневших трупов, иногда с кусками оторванного мяса, вспоминала наши с бабушкой разговоры вновь и вновь — размышляя об этом непростом наследии, что мне досталось.

- Наталья Федоровна Соболева

Я казалась себе лицемеркой, когда строчила рассказы про Таню Савичеву, которые от меня требовала школа…

И когда бабушку приезжали встречать журналисты, и она снова давала интервью:

«Мы сидели за одной партой в школе в подвале»,

«В бомбоубежище не спускались, это было далеко»,

«Мы называли нашу учительницу Стойкий Оловянный Солдатик — она отрывала кусочек хлеба себе и еще кусочек — своей собачке и продолжала вести урок»,

и: «Она умерла сразу же, как собачку отняли в подворотне».

Я сотый раз слушала про Таню — как они сидели за одной партой, как обменивались дневниками.

«Зачем ты так коротко пишешь?» — с этими словами бабушка показывала Тане дневники собственные, полные длинных, извилистых описаний происходящего, ее чувств и эмоций (потом была эвакуация, и эти дневники затерялись).

«А у меня просто нет сил», — отвечала Таня.

- Санитары школы № 16 г. Ленинграда. Первая слева в нижнем ряду – Наташа Соболева. Четвертая слева в том же ряду – Таня Савичева

Несмотря на то, что в своих интервью бабушка всегда вела глубоко личную, «непарадную» линию, и там не было ни слова про «славу великой победы», мне всё равно, маленькому ребёнку, затем подростку, до конца казалось, что это — попытка скрыть и заретушировать некие совершенно жуткие вещи, сделать их приемлемыми и воспринимаемыми, и даже, простите, героическими.

Это казалось мне частью нашумевшей идеологии, от которой во что бы то ни стало нужно было оторваться.

Примирение случилось всего два раза.

Как на даче я нашла советскую книжку — рассказ от лица девушки, которую позвали чертить на памятнике, изображавшем листы дневника:

«Умерла Женя. Умер папа. Умер… Умерла… Умерли все. Осталась одна Таня».

И там очень хорошо описано, как дрожала её рука, как она переживала своё слияние с этой десятилетней девочкой, оставшейся одной в блокадном Ленинграде.

И второй раз — только со смертью бабушки.

Это действительно было важно, этому было нужно дать место. Я благодарна всем людям, которые провели в мир эту историю — и части других историй, которые так и не стали общеизвестными символами, каким стал Дневник Тани Савичевой, но которых было огромное множество в этом странном, безумном городе, моем родном городе, теперь — снова Петербурге, который я против воли — всё же очень сильно люблю.

Анна Пилецкая

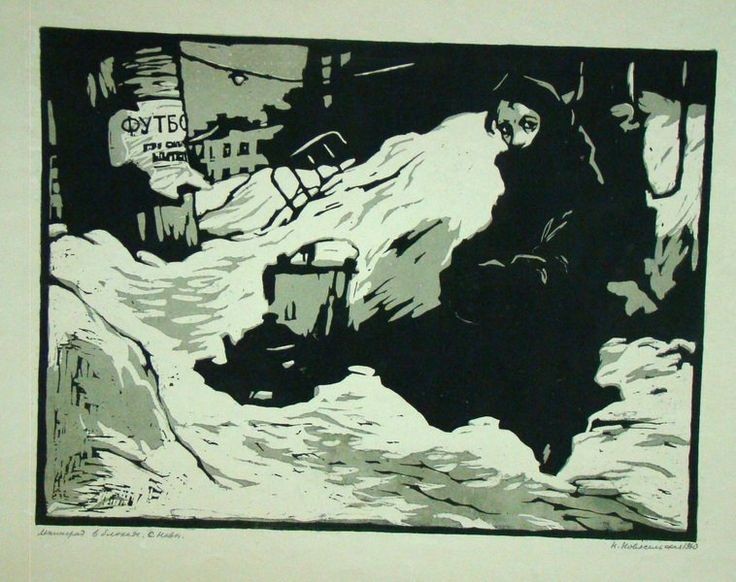

На заставке: Нина Новосельская (1926-1987). Ленинград в блокаде