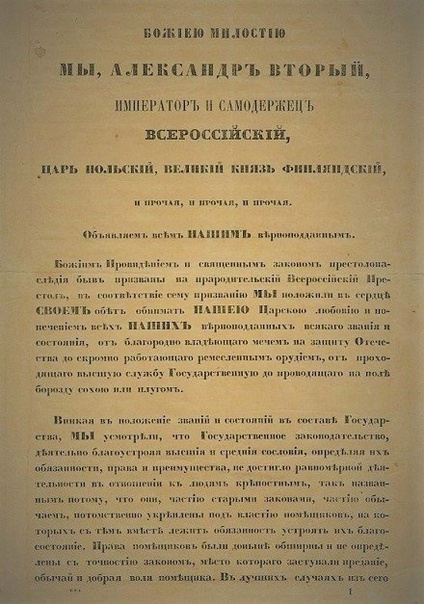

3 марта (но новому стилю) 1861 года в Петербурге император Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».

.

Рассказывают, что, принимая Гарриет Бичер-Стоу в Белом доме в 1862 году, Авраам Линкольн пошутил: «Так вот та маленькая женщина, которая вызвала такую большую войну!»

Но в этой шутке, возможно, было гораздо больше правды, чем казалось самому президенту. Серьезные политики, серьезные аналитики, серьезные историки слишком часто смотрят на историю как на историю борьбы за материальные ресурсы, не замечая того, что она еще и в огромной степени есть история зарождения, становления, борьбы и упадка коллективных фантомов, коллективных иллюзий, коллективных грез.

И в этой борьбе незримое воздействие художественной литературы на общественный образ мыслей, образ чувствований, по крайней мере, образованного слоя, замечается далеко не всегда на фоне открытой политической борьбы за зримые, наглядные предметы.

В борьбе за умы и сердца необразованного слоя близкую роль играют слухи, сплетни, мифы-однодневки, и не только однодневки, но проследить за ними неизмеримо труднее — так часто они исчезают без следа или в лучшем случае оставляют след в форме других слухов и преданий. Роль же литературы как творца коллективных иллюзий современники зачастую ощущают гораздо более остро, чем историки.

Можно спорить, почему два наиболее мощных русских гения — А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой — в своих наиболее зрелых произведениях практически не коснулись так называемых ужасов крепостного права, — быть может, обоим казалось, что всякий мир по-своему гармоничен, что сломать легко, а улучшить чрезвычайно трудно, — однако их радикальные оппоненты в такие тонкости входить не желали, они стремились обесценить, дискредитировать примиренческие шедевры.

Какая может быть энциклопедия русской жизни без крепостного права, негодовал Д. И. Писарев по поводу «Евгения Онегина».

«Тогда славяне жили тихо, постилась каждая купчиха, но чтоб крестьян пороли лихо, застенки были, Салтычиха, все это сон пустой», — так пародировал «Войну и мир» Д. Д. Минаев.

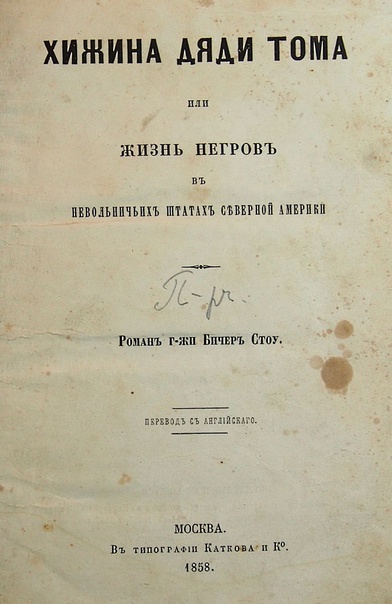

Это были уже, так сказать, выстрелы назад, по поверженному врагу. А «Хижина дяди Тома» была задействована против уже пошатнувшегося, но еще сильного врага. В 1858 году журнал «Современник», в котором задавали тон Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский, разослал читателям русский перевод «Хижины» в качестве приложения к журналу. В период острой политической борьбы на художественную литературу всегда смотрят с чисто утилитарной точки зрения — «за» она или «против». Изображение русского крестьянина несчастным и беспомощным Антоном-горемыкой представлялось простым и очень сильным аргументом в сложнейшем вопросе.

Сложнейшем, но решенном радикальной интеллигенцией задолго до его практического разрешения. К сожалению (или, может быть, к счастью? — ведь в противном случае не исключено, что все трагические вопросы исторического масштаба так и стояли бы без движения), вождями общественного мнения очень часто становятся деятели бескорыстные, но и безответственные, склонные рассуждать в терминах этических принципов, а не в терминах реальных последствий, склонные заменять знания совестью, пребывающие в плену той иллюзии, что из добрых намерений не может проистечь особенно страшного зла, — хотя вся история Нового времени говорит об обратном.

Но, похоже, главной общественной иллюзией было не то, что крепостное право должно быть уничтожено как можно быстрее, а то, что вопрос этот прост и не нуждается в тщательном обдумывании и долгосрочных мерах предосторожности; интеллигентным радикалам казалось: то, что безоговорочно осуждается нравственным чувством, должно быть и уничтожено без долгих разговоров. Даже такой скептический мыслитель, как А. И. Герцен, с гордостью вспоминал, что единственное, на чем он всегда настаивал с полной определенностью, была отмена крепостного права. Но я не могу припомнить никаких его серьезных размышлений о том, что за этой отменой последует.

Любопытно, что генерал Л. В. Дубельт после объявления манифеста записал в своем дневнике: теперь у нас появится пролетариат и пойдут революции, как во Франции (хотя и он не предполагал, что примерно через поколение российская революция надолго затмит славу Франции как классической страны социальных потрясений).

Я вовсе не хочу сказать, что Л. В. Дубельт был умнее А. И. Герцена или что он был в большей степени озабочен судьбами России. Скорее всего, дело было в том, что как практик он привык больше думать о последствиях, чем о принципах, как это свойственно писателям, профессионально пребывающим в мире грез. Что естественно, нормально и даже хорошо, если не понимать их грезы как буквальное руководство к действию.

На этом фоне даже удивительно, что в романе простодушной миссис Бичер-Стоу, кроме морального негодования, встречаются все-таки и размышления о трудностях выхода негров из рабского состояния. «Закоренелый деспот» Альфред, кажется, не совсем без оснований уверяет, что «его рабам живется лучше, чем большинству населения Англии, — еще неизвестно, что хуже: когда детей твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью».

Благородный Сен-Клер выражается более мягко: «Но, если мы освободим своих рабов, кто займется ими, кто научит их использовать дарованную им свободу на благо им самим? Мы слишком ленивы и непрактичны, чтобы воспитать в бывших невольниках любовь к труду, без которой они не станут настоящими людьми. Им придется двинуться на Север, но признайтесь мне откровенно: много ли найдется людей в Северных штатах, которые захотят взять на себя роль их воспитателей? У вас не жалеют денег на миссионеров, но что вы скажете, когда в ваши города и поселки хлынут чернокожие? Вот что меня интересует! Если Юг освободит своих рабов, соизволит ли Север заняться их воспитанием?»

Размышления эти не бог весть какие глубокие, но в русской литературе, кажется, не встретишь и таких. Насколько виною тому была цензура и насколько, так сказать, родовая легковесность литературных радикалов? Все мы в юности сладостно содрогались от того образа России, который неистовый Виссарион обрисовал в знаменитом письме Н. В. Гоголю: «Она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек».

«Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уж есть. Это чувствует даже само правительство… что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью».

Что Карфаген, то бишь крепостное право должно быть разрушено, было ясно всем благородным людям, и в правоте их сомневаться трудно; но о том, что из этого получится, задумывались, кажется, немногие — мало кому хотелось прослыть ретроградом в глазах всех порядочных людей.

Гоголь так и не решился отправить Белинскому свой ответ, впоследствии реконструированный из клочков: «Что для крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного, который воспитался и в университете и который все же, стало быть, уже многое должен чувствовать, или быть под управлением многих чиновников, менее образованных, корыстолюбивых и заботящихся о том только, чтобы нажиться? Да и много есть таких предметов, о которых следует каждому из нас подумать заблаговременно, прежде нежели с пылкостью невоздержного рыцаря и юноши толковать об освобождении, чтобы это освобождение не было хуже рабства».

Но увы — о слишком многих предметах не подумали заблаговременно…

Хотелось бы понять: что было причиной недостаточной подготовленности «эмансипации», в какой степени здесь сыграли роль объективные обстоятельства (непомерная сложность вопроса, непреодолимые интересы каких-то социальных сил, отсутствие достаточных ресурсов), а в какой коллективные фантомы, коллективные иллюзии, в которых пребывали и верхи и низы?

Александр Мелихов

На заставке: Б. Кустодиев. Чтение манифеста (Освобождение крестьян). 1907