Салтыков-Щедрин когда-то выделял в Петербурге три расходящиеся зоны, различающиеся терпимостью к сквернословию. В первой, в центральной, сквернословие запрещено полностью; во второй оно дозволяется не по произволу сквернословящего, но по заслугам сквернословимого; в третьей же, истинно народной, сквернословие дозволяется безо всяких ограничений. И было бы странно, если бы с развитием демократии третья зона не расширялась, поглощая сначала вторую, а потом и первую, аристократическую.

.

Именно так: исчезновение аристократического и религиозного фильтра (а табуирование известных органов вместе с их общеизвестными функциями носит несомненно религиозный характер, рациональных причин для их изгнания в третью зону не существует), неизбежно ведет к поглощению первой зоны сначала второй, а затем и третьей.

Лично я не вижу в этом ничего хорошего, ибо вместе с запретами исчезает эффект так называемых сильных выражений: их сила и порождается редким преодолением запрета в исключительных ситуациях; исчезает разделение на высокое и низкое, без которого невозможна никакая поэзия; исчезает роскошная культура иносказаний и намеков, — всех потерь не перечислить. Всего этого, повторяю, чрезвычайно жаль, но когда исчезает естественное, непринудительное уважение к запретам, то все попытки поддержать их силой лишь заменяют равнодушие к ним раздражением, желанием их нарушать не мытьем, так катаньем.

Будучи зажатой принудительным благоговением, человеческая натура начинает ускользать на свободу при помощи кощунств, которые у людей особо совестливых превращаются даже и в неврозы, в навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся «хульными»: а что, если сейчас дернуть священника за бороду?.. а что, если бы с народного кумира прямо на трибуне свалились штаны?..

В Средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения — «праздники дураков»; участники этих праздников защищались такой апологией: «Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха Божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу». Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку — глупостью. Но не отказаться от нее.

Очень многие жаргонные выражения тоже стремятся соскрести с предметов сколько-нибудь возвышенную окраску. Вместо «возвышающих» названий социальных институтов, обязанностей и даже органов человеческого тела в таких случаях указывают на их наиболее «земные», элементарные функции или признаки: рот — «хлебало», нос — «нюхалка», «две дырочки», женщина — «соска», «давалка», гроб — «ящик». И какими законами мы можем запретить снижающую метафоризацию, которая сама и является реакцией на запреты?

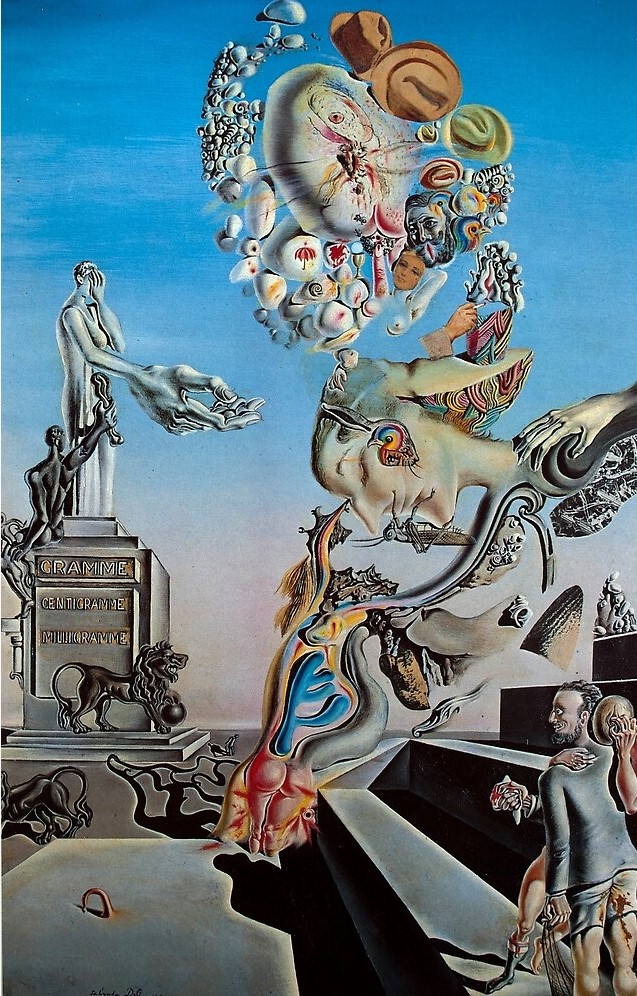

Когда-то даже и знаменитый сюрреализм был порожден протестом против культа «буржуазного разума», а стало быть, и против «буржуазных» приличий. И, тем не менее, как писал Сальвадор Дали в своих воспоминаниях, его коллеги-сюрреалисты были шокированы его картиной «Мрачная игра» — «изображенными на ней скатологическими и анальными деталями».

Дали, поверивший, что сюрреализм намеревается освободить человека от «тирании рационального практического мира», был неприятно удивлен столь быстрым возобновлением «тех же самых запретов, от которых он страдал в своем семействе». «Им, видите ли, не нравились задницы! И я с тонким коварством преподносил им целые груды хорошо замаскированных задниц, отдавая предпочтение тем, которые по вероломству могли бы соперничать с искусством самого Макиавелли».

И это общий закон: когда общество перестает видеть в запретах выражение его собственного вкуса, но воспринимает их как ни на чем не основанное ханжество, оно поднимается на партизанскую борьбу с ними, наполняя статьи, книги, выступления и даже вывески всяческими грешными вещами, обожаемыми нами. А те, кто станет гоняться за этим роем с устаревшей моралистической мухобойкой, будут выглядеть все более и более нелепыми и смешными.

И это еще в лучшем для них случае.

***

Еще в Золотом веке русской поэзии Лермонтов почти довел до слез переводчика Боденштедта казарменными шуточками – чувствительному немцу казалось, что из уст гения должны сыпаться исключительно розы.

Хотя почему бы и нет? Ведь главное оружие, которым мы защищаемся от неудач, утрат, безобразий и унижений, — это поэзия. Поэзия не может избавить нас от несчастий, но она придает нашим страданиям красоту и этим пробуждает в нас гордость, а следовательно, и силу. Однако современная претендующая на элитарность культура занимается скорее чем-то противоположным, она норовит зарабатывать не созданием новых прекрасных сказок и образов, – она предпочитает оплевывать старые.

В своем романе «Интернационал дураков» я вывел постмодернистскую парочку, которая только тем и занимается, что перерабатывает поэзию в нагромождения наукообразных бессмыслиц. И один из этих убийц красоты высказывается о Лермонтове в таком духе:

— Лермонтова сегодня читать невозможно. Это фигура чисто архетипическая — вечный юноша. Правда, у него есть одно приличное стихотворение, «В полдневный жар» — там неплохо организована кольцевая композиция.

— Нет, у Лермонтова интересна еще и садомазохистская интенция.

—Лермонтов скорее гомосексуален, его садомазохизм есть ментальная фикция.

Почему я выбрал для этого поругания именно Лермонтова, а не, скажем, Пушкина? Пушкин слишком совершенен, он что-то вроде солнца – до него не доплюнуть, а Лермонтов как-то ближе к земле. С его героями легче себя отождествить. В совсем ранней юности мы, конечно, сливаемся душой с каким-нибудь Мцыри. Порыв к свободе, к приключениям, к борьбе:

Я ждал, схватив рогатый сук,

Минуту битвы. Сердце вдруг

Зажглося жаждою борьбы…

Потом Демон – одиночество, высота, непонятость:

Я тот, которому внимала

Ты в полуночной тишине,

Чья мысль душе твоей шептала,

Чью грусть ты смутно отгадала,

Чей образ видела во сне…

Но с годами все-таки понимаешь, что ты не Демон, ты не так высок, не так могуч, и уже спускаешься с небес на землю, и уже хочется жить на земле, а не в небесах, – только видеть эту землю более красивой, более возвышенной и благородной, чем она открывается нашим глазам. И вот здесь-то Лермонтов совершил, мне кажется, свое главное открытие. Он внес в поэзию прозаичность, повествовательность, обыденность. Его речь сделалась сбивчивой, но по-новому околдовывающей музыкой:

«Соседка есть у них одна…

Как вспомнишь, как давно

Расстались!.. Обо мне она

Не спросит… все равно…

Эта речь с постоянными паузами, перебоями остается пленительной, но становится такой человечной! А, как я уже сказал, с возрастом понимаешь, что ты не Мцыри и не Демон, но всего лишь человек. И романтическая, грандиозная поэзия уже не чарует, ею восхищаешься уже со стороны, понимаешь, что это не про тебя. А то, что у Лермонтова можно просто брать и жить, – это его поздняя лирика – сдержанная стойкость, негромкая музыка, в которую он вводит намеренные прозаизмы. Жизнь в этой музыке остается как будто бы такой же, как наша, и поэтическая речь становится почти такой же, как наша, – но при этом каким-то чудом остается прекрасной и высокой. И вот это чудо, надеюсь, останется с нами до конца наших дней.

Но очень интересно, как он осваивал эту манеру. Ведь нужны были годы тренировки, чтобы научиться писать просто, как в прозе, но изящно, как в поэзии, как, например, в гениальнейшем «Валерике»:

Зато лежишь в густой траве

И дремлешь под широкой тенью

Чинар иль виноградных лоз;

Кругом белеются палатки;

Казачьи тощие лошадки

Стоят рядком, повеся нос;

У медных пушек спит прислуга,

Едва дымятся фитили;

Попарно цепь стоит вдали;

Штыки горят под солнцем Юга.

Поразительно просто – и поразительно прекрасно! Но не могло же это удивительное мастерство родиться в один день?.. И когда я задумываюсь, где, когда Лермонтов осваивал эту манеру, то прихожу к неожиданному выводу: он осваивал ее в своих юношеских юнкерских поэмах, которые когда-то считались его позором. Конечно, в наше либеральное время мы на эти шалости уже не смотрим очень строго, воспринимаем со снисходительной улыбкой, как юношеское хулиганство, озорство, чем оно, наверное, и было.

Но вот знаменитый философ Владимир Соловьев относился к этим поэмам чрезвычайно сурово. Он писал, что озорная поэзия Пушкина похожа на ласточку: иногда она опускается так низко, что, кажется, вот-вот зачерпнет грязи своим крылом, но все равно в последний миг взлетает. А эротическая поэзия Лермонтова, будто лягушка, с самого начала сидит в грязи. И должен признаться, изящества, выдумки там действительно мало, все вещи и действия названы своими именами, самыми что ни на есть казарменными именами.

И все-таки… Все-таки, если мы возьмем отрывок из «Петергофского праздника» – «Кипит веселый Петергоф», – то увидим, что Лермонтов уже тогда оттачивал технику для будущих шедевров:

Огнями озарился сад,

Затейливо, разнообразно;

Толпа валит вперед, назад,

Шатается, зевает праздно,

Узоры радужных огней,

Дворец, жемчужные фонтаны,

Жандармов белые султаны,

Кареты дам, гербы ливрей,

Колеты кирасир мучные,

Лядунки, ментики златые,

Купчих парчовые платки,

Кинжалы, сабли, алебарды,

С гнилыми фруктами лотки,

Старухи, франты, казаки,

Глупцов чиновных бакенбарды,

Венгерки мелких штукарей…

Ну, а следующая строка уже вполне казарменная, так что остановимся на достигнутом. Надеюсь, уже и этого достаточно, чтобы увидеть, что истинному поэту все впрок. Даже глупые мальчишеские выходки рано или поздно идут ему на пользу.

И мне пришел в голову такой образ: да, фривольная поэзия Лермонтова в значительной степени действительно лягушка. Но это царевна-лягушка! Проходит время, она сбрасывает лягушечью шкурку и превращается в царевну. И уже царевной живет в веках.

Александр Мелихов

На заставке: Pieter van der Heyden. The Festival of Fools. Аfter 1570