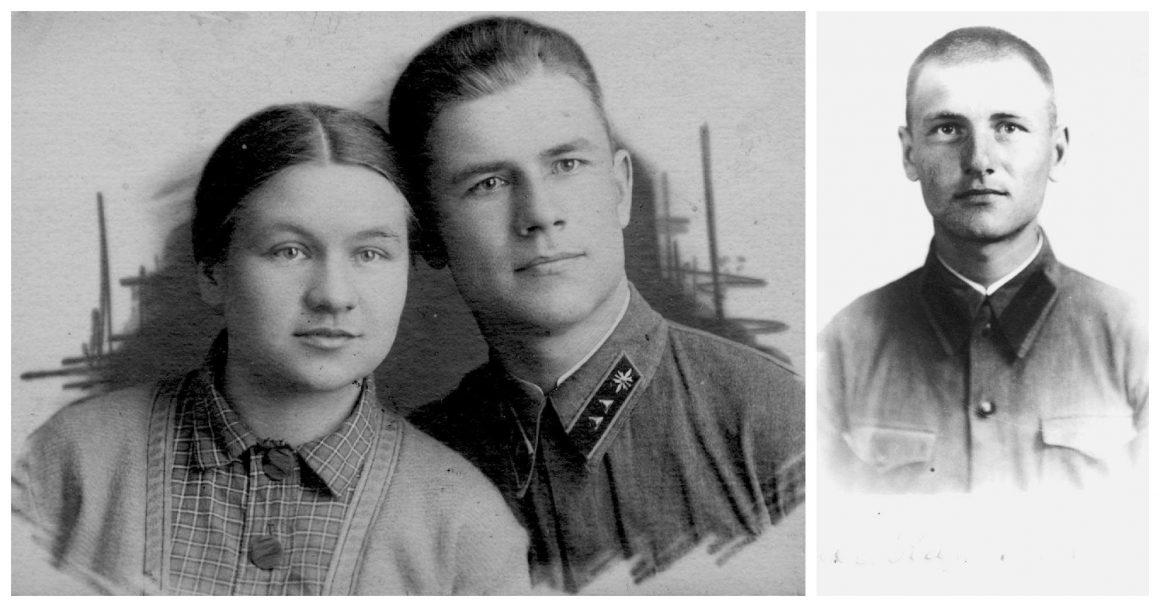

На фотографиях моя мама и ее братья, Василий Кириченко и Александр Кириченко. Дядя Саша пропал без вести, а дядя Вася дожил до старости. А дядя Гриша умер от ран в начале 50-х. Его фотографии нет, удалось лишь найти приказ о награждении.

Мама тоже готовилась к войне, прошла курсы радистов, заслужила звание Ворошиловского стрелка, но в парашютистки ее не взяли из-за давления, а то бы пошла путем Зои Космодемьянской.

О дяде Саше, в память о котором меня и назвали, в семье никогда не говорили. Разве лишь вспоминали что-нибудь смешное — типа, как он ругался: «Весь дом провоняли этой гусятиной!». Или как они с моей мамой ехали поступать в институт, а Саша вез с собой баян. И, чтобы не украли, где-то на пересадке он положил баян себе под голову и заснул. А мама вытащила баян у него из-под головы, а он так и не проснулся. Только такое и вспоминали.

А когда после войны к нам в дом пришел какой-то человек и рассказал, будто видел Сашу в плену, все как-то притихли и тоже больше никогда этот случай не вспоминали. Лишь однажды, уже в шестидесятых, моя мама ездила по путевке отдыхать в Литву, и в пансионате, где они жили, поселилась и немецкая группа. И немцы устроили вечеринку и пригласили к себе женщин помоложе и посимпатичнее. И мама как-то упомянула об этом с брезгливой горечью: «Ведь в этих местах Саша погиб…»

На второй фотографии вместе с моей мамой другой ее брат – дядя Вася Кириченко. Я знал, что он был на войне радистом, но что он ходил со своей рацией к немцам в тыл, я узнал совсем недавно. А то все больше слышал от деда Кузьмы, какая у него склочная жена. О причине ее склочности я тоже узнал лишь несколько лет назад: оказывается, во время войны и чуть ли не тоже в немецком тылу он обзавелся еще одной семьей и дочерью. Я был у него в Баку в начале 80-х. Он был красивый, веселый, жил с другой женой, все у него ладилось: он был настолько рукастый, что его всегда приглашали что-то налаживать на даче их народного поэта. Фамилию забыл, помню только, что, когда ему были нужны деньги, он пил коньяк “для вдохновления” и писал поэмы о Ленине и бакинских комиссарах. Я был таким кретином, что о войне дядю Васю не спрашивал. А он сам больше, казалось, гордился, что у него племянник математик и приехал на научную конференцию, рассказывал всем встречным.

Теперь не спросишь, остается локти кусать.

К сожалению, не удалось найти фотографию дяди Гриши, который уже после войны умер от ран.

Мне было лет пять, мы сидели на кухоньке, и почтальонша принесла телеграмму. И бабушка сразу всплеснула руками: «От Гриши!» — и потом раз десять рассказывала, что он ей снился в эту ночь. (Что, видимо, немудрено, потому что он вернулся с войны израненный и долго болел.) А дедушка злобно швырнул телеграмму на стол и будто выругался: «Скончался!»

Я не знал, что такое “скончался” — я знал только “умер”. А когда бабушка заголосила: «Родненький мой сыночек!..», — я, перепуганный, не мог понять, откуда у бабушки взялся сыночек. Дедушка же бешено шагал взад-вперед по кухоньке (четыре шага туда, четыре обратно) и матерился: “Что ж она, сука, что ж она, паскуда!..” — с большим трудом я догадался, что речь идет о дядигришиной жене, милой тете Марусе, которая почему-то не вызвала их заранее. Это было по-нашенски — встретить смерть бранью. А потом снова никогда о ней не вспоминать.

Зато в кино и в мальчишеских играх эхо войны не умолкало — это было не сострадание, не злоба и не национальная гордость, а чистый азарт, как на футболе: наши туда, немцы сюда, тогда наши то, а немцы се, ну тогда наши как дадут…

В кино немцы были такими смехотворными — вечно выскакивали из окон в подштанниках,— что их было невозможно ненавидеть. Вы болван, Штюбинг.

И когда мы играли в войну, мне было совершенно неинтересно убивать немцев — мне куда больше нравилось гордо переносить их пытки и погибать, красиво раскинув руки. Я иногда даже и один, когда никто не видел, падал на спину и лежал, раскинув руки и скорбно глядя в небо. Покуда кто-нибудь из взрослых на меня не набредал: «Ты что валяешься?» — тогда я проворно вскакивал.

Война как нечто ужасное и бессмысленное явилась мне только у Ремарка. А в нашей «лейтенантской прозе», которую жучили за дегероизацию, она часто представала страшной, но никогда бессмысленной: Отечественная война не породила литературы «потерянного поколения». Если ее и вспоминали со скорбью, с обидой, то никогда с разочарованием — за что, мол, боролись? Война вспоминалась как тягчайшее испытание, которое мы вынесли с честью. Такой она предстает даже у Гроссмана, такой она впечаталась и в меня.

Александр Мелихов