Несколько соображений в связи с публикаций А.П. Заостровцева, посвященной новой книге Д.Я. Травина

- Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев

Не берусь пересказывать замечательную рецензию Заостровцева, посвященную книге известного петербургского автора Дмитрия Травина «Пути России от Ельцина до Батыя: История наоборот». Все желающие могут прочитать этот текст, как и не менее увлекательную и мастерски написанную книгу Травина самостоятельно.

Хотел бы обратить внимание на одну неточность, которую, с моей точки зрения, допускает в самом начале своей статьи Андрей Заостровцев и которая, как представляется, не позволяет целостно оценить рецензируемый труд.

Заостровцев пишет следующее: «Сам он [Д. Травин] в своих интервью и выступлениях говорит, что занимается исторической социологией. Эту очень популярную ныне область социальных исследований, конечно, лучше было бы назвать институциональной историей».

Не буду придираться к тому, что в отечественной традиции данное научное направление принято называть не «институциональной историей», а «историческим институционализмом» (ИИ). Это в самом деле мелочи.

Важнее то, что ИИ, по сути отпочковавшийся от новой институциональной теории в экономике (понятно, почему экономисту Андрею Заостровцеву ИИ оказывается так близок), является де-факто еще одной разновидностью цивилизационного, т.е. культуро-центрированного подхода к анализу прошлого. Сам Заостровцев этого, впрочем, и не отрицает: «Формальные институты, по существу, тождественны понятию “культура”. Но только культура не как музыка, живопись, кино и театр (все это и подобное следует называть искусством), а в широком смысле, как некие сложившиеся и передающиеся от поколения к поколению ценности».

Так вот если ИИ – это, повторюсь, один из «аватаров» цивилизационного подхода, то историческая социология (ИС) – прямая ему противоположность.

Во-первых.

ИС – это попытка рассмотреть исторический процесс как бесконечное число социологических срезов разной толщины. Эволюция в рамках такого подхода выглядит как непрерывная цепь случайностей, в рамках которых те или иные исторические акторы «как бы с нуля», не имея за собой никакого уже накопленного и ментально намертво усвоенного культурного инструментария (зачастую являвшегося не самым эффективным), адаптировались к тем или иным историческим вызовам.

Простейший пример, — о котором, кстати, упоминает и Заостровцев, в целом соглашаясь с Травиным: «Травин очень хорошо описывает поместную систему. Нехватка денег у владык Московии потребовала поиска нестандартных путей формирования армии. Наемную было не на что содержать, но было изобилие земли. В результате ее можно было раздать многим приближенным на прокорм за обязательства военной службы и снабжения армии. Сложилось помещичье землевладение, владение весьма условное. И к этой земле надо было прикрепить крестьян, которые, в противном случае, переходили бы в немногие лучшие боярские имения или вовсе пускались в бега. Нужен же был массовый армейский контингент и его снабжение по установленным нормам. А что мог представлять собой помещик без крестьян, что он мог дать армии?»

На первый взгляд (который лучше в данном случае назвать поверхностным), звучит убедительно. В реальности же достаточно просто чуть пристальней рассмотреть европейскую историю, чтобы понять: такое «историко-социологическое» объяснение мало что объясняет.

Разве не появлялось у европейских монархов периодического желания превратиться в самодержцев, подобных римским императорам, и начать относиться ко всей земле в своих королевствах-империях как к своей собственности, а к землевладельцам – как к помещикам, т.е. условным держателям земли? Еще как появлялось!

Именно с этой целью франкский майордом Карл Мартелл (дед Карла Великого), правивший в п. пол. VIII в., учредил институт бенефициев и попытался превратить рыцарей – в помещиков (бенефициариев), не владеющих землей, но пользующихся ею только при условии и, главное, на время личной службы королю.

- Карл Мартелл. Статуя в Версальском дворце

Однако это устремление правителя никоим образом не соотносилось с издревле утвердившимся у германцев представлении о своем праве. В результате уже в IX—X веках бенефиций приобрел черты феода (лена), т.е. держания на основе взаимных обязательств двух сторон и с правом феодала, если король (или «вышестоящий» феодал, с которым был заключен вассально-сеньориальный договор) не выполняет своих обязательств, расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (а точнее, по решению суда пэров) и заключить его с другим сюзереном. Именно это феодальное право в конечном счете подтолкнуло европейскую историю к эволюции в сторону демократии и капитализма.

- Юрий Павлович Малинин (1946 – 2007)

Позволю себе в этом случае пространную цитату из статьи замечательного петербургского медиевиста Ю.П. Малинина: «…понятие «своего права» является поистине ключевым для психологии средневекового западного человека. Оно очень емко и охватывает все, что принадлежит человеку, начиная от его имущества и кончая теми или иными правами публичного характера. Ранее всего это правосознание пробудилось и оформилось у знати во времена, когда шло становление феодализма. Для нее ее право — это прежде всего ее доля власти, которая единственно могла обеспечить социальный престиж и богатство. Но власти со всеми ее атрибутами такой, которая передается по наследству, ибо только в этом случае она становилась своей, боевой конь или оружие. Утвердившись в этом своем праве в результате феодализации публичной власти, знать подала соблазнительный пример для других слоев общества, одержимых теми же чувствами и желаниями. Напомним, что, помимо городов, в борьбу за свое право вступили… крестьянство и церковь».

Привела ли к подобным «долгоиграющим» последствиям поместная реформа Ивана III, благодаря которой Московское государство смогло сформировать многотысячное дворянское конное ополчение? Нет, не привела. Превратились ли русские помещики в европейских феодалов, разговаривавших с королями, не снимая шляпу, и рассматривавших свое землевладение как неприкосновенное (хотя и под формальным условием обязательной вассальной службы)? Разумеется, нет: русские помещики оставались точно такими же холопами самодержца, как и любые другие его подданные. Вплоть до того момента, пока сама верховная власть в лице царя Петра III, притом сугубо по собственной инициативе, не издала в 1762 году «Манифест о вольности дворянской». А сечь дворян перестали и того позже – в 1785 году, после издания Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству».

- Анна Розина Лисевска (де Гаск). Петр Федорович и Екатерина Алексеевна. 1756 г. Национальный музей, Стокгольм

Сталкивались ли европейские монархи с необходимостью финансировать армию не «звонкой монетой», а крестьянским натуральным продуктом?

Разумеется, сталкивались. Но как при этом выглядели отношения верховной власти и ее подданных?

Рассмотрим, чтобы далеко не ходить, соседний пример: Швецию.

В XVII веке, когда Швеция вела особенно много завоевательных войн, вопрос о постоянном пополнении армии личным составом стоял чрезвычайно остро. Сперва короли, у которых денег на наемников хронически не хватало, пытались идти по пути развития рекрутской повинности (один человек из десяти: по сути аналог «даточных людей» в Московском государстве в том же столетии). Но шведским крестьянам эта практика не понравилась. А крестьяне, напомню, всегда являлись в Швеции свободным сословием, заседавшем в Риксдаге, наряду с дворянами, горожанами и церковью.

И вот на риксдаге 1682 года, когда король Карл XI выдвинул предложение об укреплении обороны государства, в своем ответе (который, как, впрочем, считается, был подсказан самим королем) крестьянское сословие высказалось за отмену рекрутской и введение милиционно-территориальной системы комплектования армии. Так возникла система индельты, просуществовавшая, с некоторыми изменениями, вплоть до начала XX в.

- Давид Клеккер-Эренстраль. Карл XI. 1689 г.

Суть индельты заключалась в том, что отныне каждый лен (административно-территориальная единица) — как в военное, так и в мирное время — был обязан выставлять и содержать полк численностью в 1200 солдат. Два крестьянских двора (hemman) составляли так называемую «роту» (rota), которая выставляла одного солдата. В некоторых частях Швеции крестьянские дворы были слишком маленькими, и тогда в роту могли входить от 3 до 15 хемманов. 150 солдат образовывали воинскую роту (kompani), которая географически часто соответствовала уезду. Восемь рот составляли полк. Новобранцу предоставлялся участок земли с домом (torp) и скотина. Солдат имел право на ежегодное жалование, которое крестьяне выплачивали либо деньгами, либо продуктами. Кроме того, они снабжали его и военным снаряжением согласно четко установленным правилам.

Похоже ли все это на российское крепостное право или на жесточайшее выколачивание подушной подати из крестьян непосредственно расквартированными в деревнях армейскими подразделениями при Петре I? Нет, непохоже. Просто по той причине, что эту систему предложило само крестьянство (пусть и вместе с королем) как более выгодную для себя, чем предыдущая.

- Пер Хиллестрем. Жители Моры в провинции Далькарлия. 1782–1810 гг.

Но, главное, — и это в «типичную российскую голову», вероятно, вообще укладывается с трудом, — установление индельты зависело не только от принятия соответствующего закона Риксдагом, но и от согласия крестьянского населения конкретных провинций: чтобы новая система вошла в жизнь, с крестьянами каждой провинции заключался специальный договор. Первый такой договор был подписан с крестьянскими представителями от Сёдерманланда еще 27 октября 1682 года на Риксдаге. А последний – лишь спустя 50 лет, в 1733 году, с особо несговорчивыми представителями Вестерботтена.

Чем же объясняются эти разительные контрасты между тем, как структурировались и финансировались за счет крестьянства российская и шведская армии соответственно? Какими-то сиюминутными конъюнктурными соображениями? Отнюдь. В основе этих различий лежало то, из чего складывается длительная историческая протяженность. А именно, культура. А точнее, совершенно разные культуры этих двух географически соседних, но цивилизационно несродных сообществ: шведского (европейского) и российского (евразийского).

Во-вторых.

Позволю себе грех самоцитирования и сошлюсь на уже опубликованный материал, в котором я попытался обосновать тезис о лженаучности ИС как особого историографического направления.

Итак, почему историческая социология – очередная прогрессистская лженаука?

А вот почему. ИС исходит из того, что в истории развиваются не цивилизации (большие и целостные культуры), но «общества», притом развиваются по «единым законам».

В то время как на самом деле в истории развиваются культуры/цивилизации, и каждая из них – по сугубо своей особой фатально-трагикомической траектории.

Общего у всех цивилизаций – то же, что и у любого другого живого организма: рождение-детство, юность-молодость, зрелость-старость – ну, и вечный покой. Если, конечно, покой не случится досрочно по причине внешних форс-мажоров.

Болезни тоже внешне кажутся схожими: революции, войны, кризисы, разрухи и т.д. Но вот причины и реакции разных цивилизаций на все эти «схожие хвори» – во многом различны.

В этом и состоит задача историка – открыть потаенный ларчик разных культурных ключей к разным культурным кодам.

И не забывать сакраментальное: «А ларчик просто открывался!»

То есть без всяких там красот и усложнений. Простой отмычкой, именуемой «формула амбиций».

У всех народов и у всех цивилизаций – амбиции.

Но вот модели своей первосортности у них – разные.

Разобраться в этих моделях – значит понять смысл той или иной цивилизационной траектории. И не только объяснить ее прошлое и настоящее, но и до известной степени предсказать будущее.

Историки-прогрессисты-социологизаторы думают, что впереди у всех – единый общечеловеческий взлет на заданную высоту. А ля нестрашный суд )

На самом же деле впереди – конец одних культур и начало других.

И так до бесконечности. Ну, или до страшного суда ))

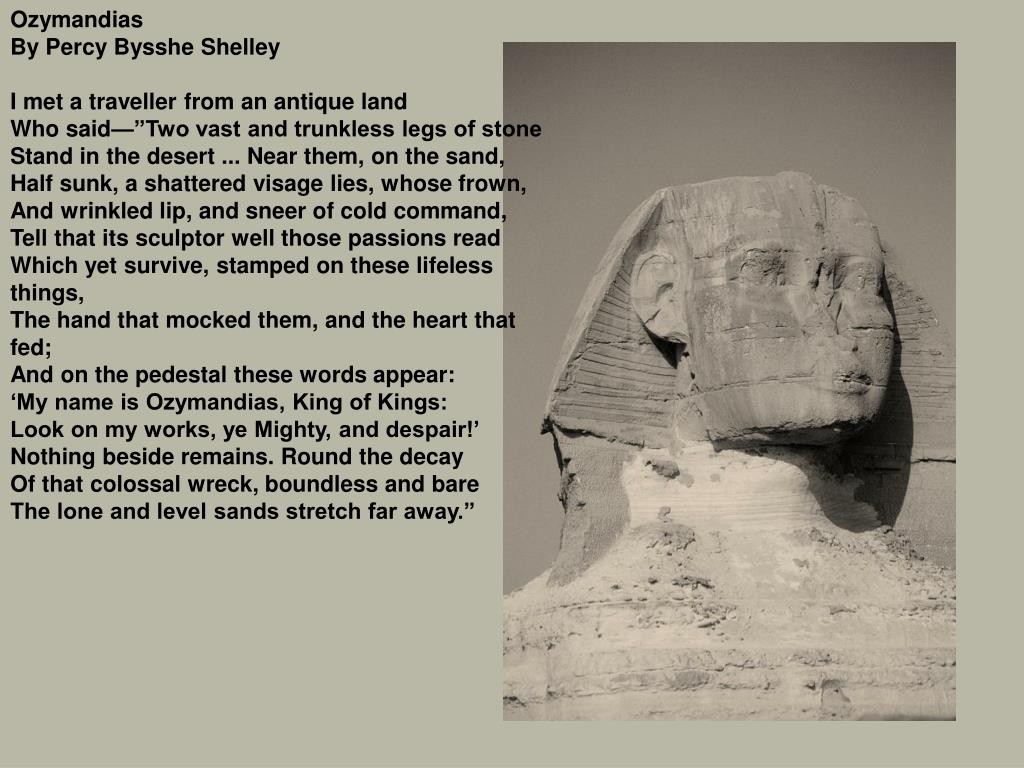

«Я встретил путника; он шел из стран далеких

И мне сказал: вдали, где вечность сторожит

Пустыни тишину, среди песков глубоких

Обломок статуи распавшейся лежит.

Из полустертых черт сквозит надменный пламень,

Желанье заставлять весь мир себе служить;

Ваятель опытный вложил в бездушный камень

Те страсти, что могли столетья пережить.

И сохранил слова обломок изваянья: —

«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!

Взгляните на мои великие деянья,

Владыки всех времен, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…

Пустыня мертвая… И небеса над ней…»

Перси Биш Шелли. Перевод Константина Бальмонта

Даниил Коцюбинский