Новый день – новые посты о харассменте в российском твиттере. На этот раз скандалы произошли в медиасфере: среди громких примеров можно привести обвинения в сексуальных домогательствах в адрес шеф-редактора МБХ-Медиа Сергея Простакова и журналиста “Дождя” Павла Лобкова. Затем разоблачения журналистов трансформировались в новую волну флешмоба #MeToo, и в твиттере можно встретить огромные треды с самыми разными историями о сексуальном насилии. (Например, тут).

- Одно из разоблачений

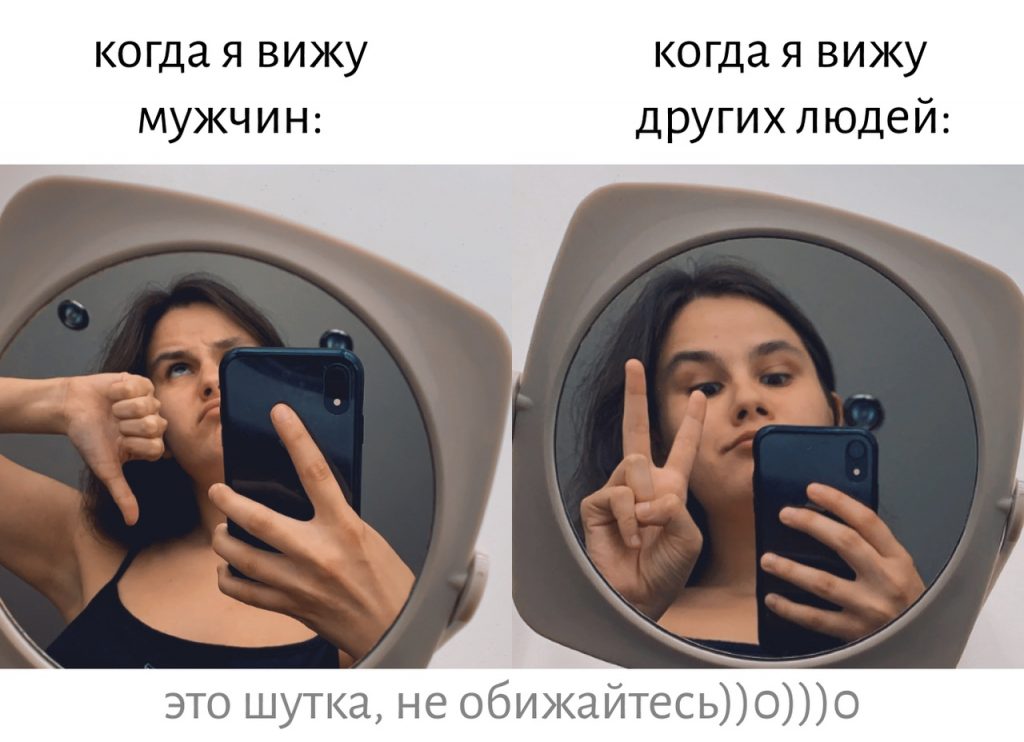

Интересно, что флешмоб #MeToo стал как будто бы общей ценностью и сейчас – даже частью поп-культуры, потому что его уже обсуждают не только в идейно заряженных блогах, но и на федеральных каналах, на мем-ресурсах и много где ещё. Таким образом, несмотря на свою непопулярность в России, феминизм вышел за пределы самого себя, и проблема харассмента тоже вышла на глобальный уровень.

И, конечно, сетевые флешмобы – новый повод поразмышлять для разных социальных исследователей. Специально для тех, кто «не шарит», что там за харассмент такой происходит и откуда он взялся, издание “Медуза” опубликовало комментарии гендерной исследовательницы Анны Тёмкиной (Европейский Университет), культуролога Оксаны Мороз (Шанинка) и социолога Григория Юдина (Шанинка). На мой взгляд, интереснее всего посмотреть на экспертный комментарий Анны Тёмкиной – в конце концов, именно она имеет самое прямое отношение к изучаемому объекту: тема харассмента в подавляющем количестве случаев связана с гендерным неравенством и сексуальностью.

- Анна Темкина

Процитирую её основные тезисы, которые кажутся мне справедливыми. Во-первых, есть разница в понимании проблемы харассмента между теми, кому условно нет 35 лет и теми, кому за 50:

«…понятие «насилия» — как и «домогательств» или «приставаний» — расширяется и меняет смысл. <…> Старые правила перестают работать: в частности, больше не работают правила, которые были само собой разумеющимися в позднесоветское время, когда мужчинам предписывалось активно ухаживать (включая «приставания» в современном понимании), а женщинам — получать эти знаки внимания и одобрять их. Тогда это тоже называлось «приставанием», но с позитивным знаком».

Во-вторых, констатация факта, что статусные роли в российском обществе до сих пор занимают мужчины и, следовательно, женщины находятся в подчинённом положении:

«До сих пор сохраняются двойные гендерные стандарты. Женщине можно навязывать правила игры, но она может не хотеть, а может хотеть в этом участвовать. Однако не всегда у нее есть выбор. Сила, власть, ресурсы в широком смысле находятся на стороне мужчин. Позиция женщины при этом считается добровольной: если она все-таки не хочет играть по этим правилам, то должна увернуться. Однако увернуться не всегда получается, так как власть чаще всего не ее стороне. Не на ее стороне экономические и статусные ресурсы, не на ее стороне социальный престиж. В обществе двойных гендерных стандартов женщина оказывается структурно уязвимой».

В-третьих, упоминание, что Россия – в принципе авторитарная страна, где насилие (в том числе сексуальное), что называется, «входит в смету»:

«Кроме исторического наследия, есть другой аспект — «культура насилия» в обществе, даже безотносительно гендера. <…> Если власть действует через насилие, не пресекает межличностное насилие по закону, значит, и другие могут действовать так же».

В-четвёртых, признание, что нельзя верифицировать признание и раскаяние в харассменте, нельзя понять, насколько это искренне со стороны влиятельных мужчин. Так, например, Павел Лобков признал факт домогательств и извинился.

- Павел Лобков

Тёмкина заключает:

«Не случайно многие мужчины, которых обвиняют в домогательствах, — из этого [советского] поколения. Для них проблема домогательств — неожиданность, которая свалилась на голову. Многие искренне не понимают, в чем собственно заключается проблема. <…> Хороши извинения или нет? Пока мы находимся почти на нулевой точке. Других инструментов, кроме как вывести проблему насилия в общественный дискурс, — нет. Недавно это не приводило ни к каким результатом. Когда был случай с [депутатом Леонидом] Слуцким, это ни к чему не привело, никто даже не извинился. А сейчас новая стадия — формализация извинений».

Согласна ли я с этими утверждениями? Да.

Радуют ли они меня как человека с женской гендерной идентичностью? Нет.

Несмотря на очевидную важность проблемы харассмента для многих людей, всё, что происходит сейчас «снизу» (флешмобы и разоблачения), не может быть конструктивным решением конфликтов. Более того, с «социально незащищённым классом» (в частности, с молодыми женщинами, которые работают на статусных взрослых мужчин) движение #MeToo может сыграть злую шутку: предписать им вечный статус жертв и вечную неспособность сопротивляться злу в любом его проявлении.

Подтверждением служит первое, о чём говорит Тёмкина: расширительная трактовка харассмента. Домогательства теперь включают в себя и реальное рукоприкладство, и эмоционально неприятные слова. Харассментом можно назвать и изнасилование, и нарушение личных границ (потрогать за любую часть тела, хоть локоть, хоть вагину, и сальный взгляд, и приглашение выпить кофе). Это очень разные вещи, однако что-то позволяет их измерять в одной системе координат. Могу предположить, желание получить статус жертвы – глубокая душевная травма, которую невозможно верифицировать. Чужую травму нужно либо принять и испытывать эмпатию, либо не принимать и оказаться на обочине современных трендов (а феминизм, наряду с экоактивизмом, конечно, важнейший тренд современности).

Жертве нужно верить, жертва не может обманывать – она слабее, у неё меньше ресурсов. Жертве нельзя возражать – иначе получается виктимблейминг, обвинение жертвы. Казалось бы – выход из этой ситуации добиваться большей власти для жертв. Вот если бы у российских женщин было больше власти, то, может, наступила бы Прекрасная Россия Будущего?

Действительно, если посмотреть на крупные российские компании (тот же Сбербанк), то Тёмкина снова права: управляющие посты занимают мужчины. Но повод ли это для беспокойства, если Россия, что Тёмкина тоже упоминает, авторитарная страна? Если поставить на главные посты женщин – они что ли лучше будут себя вести? Не в плане сексуального насилия, но может быть какого-то другого вида насилия. Посмотрите на женщин-депутатов, например: Мизулина, автор «семейной» поправки в Конституции и обладательница одного из самых мракобесных имиджей в России. Или посмотрите на уполномоченную по правам детей, которая верит в «память матки». Или на бизнесвумен-миллиардершу, чья известная на всю страну компания не может обеспечить сотрудников средствами безопасности во время пандемии. Кажется, что не в женщинах тут и дело, и когда женщины занимают высокие посты, российская мясорубка их переваривает точно так же, как мужчин.

Но самый интересный, на мой взгляд, и вполне справедливый тезис Тёмкиной: даже если мужчина признался, что грешен, мы не сможем узнать, насколько это искренне, и вынуждены признать, что раскаяние – лишь часть ритуала. Даже если абьюзер прошел психотерапию и принёс извинения, всё-таки лучше бы его ещё как-то наказать, чтобы наверняка.

Слово «абьюзер», кстати, как и «харассмент», имеет расширительную трактовку. Ещё пару лет назад в изданиях словом «абьюзер» называли мужчин, уличённых в домашнем насилии: тех самых, которые избивали своих детей, жён и матерей чуть ли не до полусмерти. Теперь же абьюзер – это не только домашний садист, это ещё и невоспитанный начальник, который отвешивает полупошлые комплименты в обеденный перерыв.

Честно говоря, абьюзер – это просто любой мужчина. Его уже не извиняет принадлежность к меньшинствам, как не извиняет Павла Лобкова, допустим, ориентация или ВИЧ-положительный статус. А значит, и любая женщина – жертва. И жертва – это новый герой нашего времени.

Если опять же посмотреть треды в твиттере, то можно увидеть ответы в духе «спасибо, это так смело!» к обвинительным постам. Иногда обвинения идут без указания имён (ни харассера, ни пострадавшей), без описания самого действа, но только с мутными формулировками вроде «было тяжело дышать…».

Конечно, первым на ум лезет вопрос: а в чём тут смелость? Смелость в том, чтобы собирать к своим постам миллион разных комментариев, но одинаково глупых с обеих сторон баррикад? Смелость в том, чтобы признать себя жертвой? Или так: разве это смелость? Не то что бы мне хотелось тут ныть: а вот раньше смелость была другая… Тем более я не знаю, как раньше. Мне вовсе не хочется, чтобы у кого-то был повод показывать воинскую доблесть или проявлять себя в сражениях. Но мне совсем не хочется, чтобы пик человеческой смелости заключался в том, чтобы уличить начальника непонятно в чём пост-фактум и написать пост в твиттере длинной максимум 240 символов.

На деле смысл сегодняшней борьбы против харассмента – просто заявить о себе и своём опыте. С поправкой на то, что вся прогрессивная общественность жертву должна пожалеть. Жалость, эмпатия и поддержка – разменные деньги таких флешмобов, но если стратегия построена таким образом, где же признание женщины или представителя любого другого меньшинства как сильной личности? Разве сильная личность – это человек, который вспомнил, что 5 или 25 лет назад его потрогал за колено какой-то мужчина и сейчас этому мужчине самое время сесть в тюрьму? Как вообще строить свою дальнейшую жизнь с клеймом (окей, имиджем!) жертвы? Мне кажется, никак. Потому что нельзя создать благородную биографию сильной личности, руководствуясь антиэтикой. Потому что уклонение человека от прямых разбирательств с обидчиком и доносы пост-фактум в социальных сетях – это и есть антиэтика современности. Это противоречит всем максимам благородства (если вспоминать прошлое – например, рыцарским): отвага, благоразумие, независимость, честь. Отважен ли человек, который убоялся дать отпор начальнику? Нет.

Благоразумен ли человек, который решил продолжать работать на человека, который его унижает? Нет.

Свободен ли тот человек, которому постоянно нужна эмпатия? Нет.

Есть ли честь у человека, который решил вспомнить обиды стольких лет? Всегда по-разному…

Дина Тороева

P.S. Конечно, всем было бы удобно, если бы этот текст написал взрослый белый мужчина, богатый и статусный. Именно им харассмент и на руку – и это правда. Однако мне – человеку нестатусному и слабому по многим шкалам угнетения (как минимум, гендер и национальность) – кажется, что борьба с харассментом гораздо вреднее для «слабых и угнетённых», чем сам харассмент.

Я точно знаю, почему никогда не захарассят меня – не потому что я какой-то урод (это и так понятно), а потому что я не буду вести себя компромиссно, если собеседник нарушает мои личные границы. Более того – я могу дать сдачи, несмотря на то что я слабее и не умею драться. Для меня неприемлемо сохранить должность, но зато терпеть унижения за ништяки и плюшки. И именно поэтому ко мне никто никогда не пристаёт: то, что ты маленький и слабый, не значит, что ты беззащитен: помимо обычного отказа, ты можешь оттолкнуть человека или сказать ему что-то неприятное. Справедливости ради надо сказать, что меня никогда в жизни не избивали только потому, что я девушка…