Если бы мы сегодня пожелали найти замену клише «все прогрессивное человечество», это было бы словосочетание «все модернизированное человечество». Слово «модернизация», однако, означает всего лишь «осовременивание», уподобление каким-то современным стандартам. Стандарты при этом, как всегда, задают сильнейшие, победители, поэтому модернизироваться означает уподобляться сильнейшим.

То есть в период расцвета арабского халифата или монгольской империи модернизация требовала бы уподобиться монголам либо арабам, а лет через сто, возможно, потребует уподобления китайцам либо индусам.

- Арабская и монгольская империи

Лично же я склонен считать современными всех, у кого хватает сил выживать в современном мире, быть тем или иным способом конкурентоспособными. В биологическом мире конкурентоспособность обеспечивается самыми разными и даже противоположными доблестями, а с чьей-то точки зрения даже пороками — индивидуальной силой или плодовитостью, агрессией или робостью, напором или уклончивостью, коллективизмом или эгоцентризмом, стремительностью или неторопливостью, броскостью или скрытностью, способностью объедаться впрок или умением довольствоваться малым, — не странно ли, что в социальном мире конкурентоспособность начинает определяться лишь объемом ВВП или производительностью труда?

Если бы в какой-то период весь животный мир уподобился тогдашним победителям — каким-нибудь саблезубым тиграм или мамонтам, — жизнь на земле давно прекратилась бы, ибо не раз оказывалось, что к новым вызовам лучше готовы не те, кто блистает на авансцене, но те, кто на заднем плане влачит незавидное, на первый взгляд, существование.

Драгоценно разнообразие не только доблестей, но и слабостей, не только «прогрессивностей», но и «отсталостей», ибо они, возможно, тоже доблести, еще не дождавшиеся своего вызова, — они составляют фонд рецессивных аллелей человечества, всего человечества, а не только прогрессивного.

Сильные, а следовательно, «прогрессивные» (любовь к прогрессу есть не что иное, как преклонение перед успехом), однако, всегда стремятся вписать слабых в собственную игру, и в не столь уж далекие бесхитростные времена главным орудием для этого было завоевание. Но после Первой мировой войны — верю, что из лучших намерений — Вудро Вильсон пожелал уравнять малые и слабые народы с большими и могучими, провозгласив право наций на самоопределение. Сослужив миру и самим малым народам очень дурную службу, ибо они тут же сделались разменной монетой в Большой Игре великих держав.

- В. Вильсон (второй справа) с Ж. Клемансо и Д. Ллойд Джорджем. Париж, 1919 год

Тем не менее, вера в фельдшерское средство национального самоопределения сохранилась в неприкосновенности, и после распада социалистической системы всем, кто этого очень уж сильно хотел, снова было выдано по национальному государству. Увеличило ли, однако, национальное самоопределение возможности самоопределения культурного? И насколько способны национальные государства малых и слабых народов защищать людей от чувства бессилия и эфемерности в безжалостной реке времен? А в этом я вижу главную миссию государства, поскольку все прочие его функции могут выполнять и частные корпорации.

Сегодня это азбучная истина: государство существует для людей. Но людям для счастья мало ВВП, ЖКХ, ПМЖ и ГСМ — они льнут к государству ради защиты от чувства своей мизерности и бренности. Однако государство не в силах их защитить, само оставаясь мизерным и бренным, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Тем не менее, никто и не думает оценивать «прогрессивность» государств по этому важнейшему критерию — по числу гениев, возросших в его пределах, по шансам его граждан обрести бессмертие в исторической памяти.

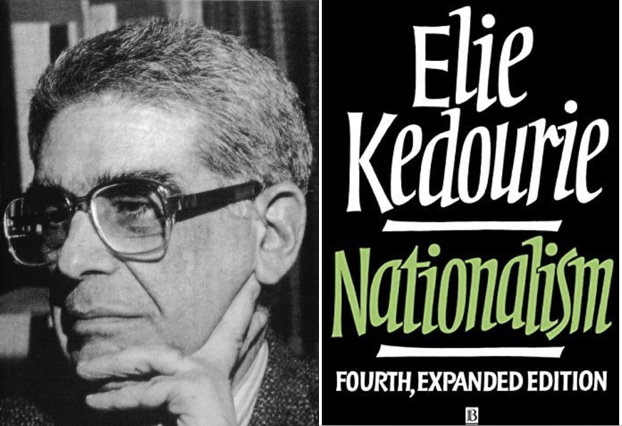

Советской власти потребовалось превратить гостиницу «Белград» в резиденцию фарцовщиков и валютных проституток, чтобы очень небогатая Югославия предстала в наших глазах роскошной страной. И поездка по распавшейся славянской империи вновь пробудила во мне еретические мысли, смелость обнародовать которые мне помог классический труд «Национализм» (СПб, Алетейя, 2010) британского историка Эли Кедури.

Национализм, доказывает Кедури, был изобретен на рубеже 19 века философствующими романтиками и не имеет ничего общего с вековечными патриотизмом и ксенофобией, которые без затей стоят за своих и не любят чужих, но не требуют по отношению к нации нечеловеческой жертвенности и не считают ее источником всех благ и добродетелей.

Национальное самоопределение, по Кедури, не избавило ни один народ ни от бедности, ни от коррупции, ни от тирании, — поскольку, думаю я, национализм и был изобретен не корысти ради, но для экзистенциальной защиты личности. С тех пор как пала защита религиозная, так же многократно обострилась человеческая потребность прильнуть к чему-то сильному и хотя бы потенциально бессмертному — а проще всего припасть к нации. Если эта нация оставляет «бессмертный» след в истории, проявляет историческую субъектность.

Сосредоточенную чаще всего в исторических личностях, почти безразлично, «добрых» или «злых», «прогрессивных» или «реакционных»: мы не можем забыть Сталина, французы Наполеона, монголы Чингисхана, а сербы называют улицу в Белграде именем Гаврилы Принципа. Правда, именем одного из отцов электрической цивилизации Николы Теслы в сербском Белграде назван целый аэропорт, а в Подгорице (Черногория), и в Загребе (Хорватия) — улицы его имени, — стольким народам единственный гений укрепил экзистенциальную защиту!

Серб Тесла родился в Хорватии, учился в Австрии и Чехии, и все в одной стране — в Австро-Венгерской империи. А если бы эти народы уже тогда были разделены, еще неизвестно, как сформировался бы его дар. Реализовать же его он тем более мог бы лишь в большом государстве, которому были бы по силам его грандиозные проекты.

Нашему Королеву для бессмертия тоже требовалась промышленная империя.

Намек ясен? Отделяясь от империй, малые народы лишь ослабляют свою экзистенциальную защиту, изолируют себя от истории. В Большой Игре великих держав они все равно остаются пешками, и, что гораздо хуже, они начинают попирать одно из важнейших, но, к сожалению, никем не замечаемых прав человека — право развивать и воплощать свой гений, если он у него есть.

Представим, что какая-то российская область вообразила себя отдельной нацией (а нация и создается системой выдумок) и выбилась в независимое государство. Тогда декан местного пединститута становится президентом Национальной академии, краеведческий музей — Национальным, единственный член Союза художников — родоначальником национальной живописи, а член Союза писателей — национальным классиком, — происходит катастрофическое снижение планки. Одаренная же амбициозная молодежь будет по-прежнему уезжать в Москву и Петербург — но уже заграницу.

И во имя чего они станут возвращаться на теперь уже не «малую», а просто родину, где нет ни достаточных ресурсов, ни сообщества равных? Есть, конечно, «дешевые» профессии, в которых один гений, вроде Бора или Лотмана, может превратить вчерашнее захолустье в научную столицу; однако и в этом редчайшем случае с его уходом как правило теряется и «столичный» статус. Да и самих таких наук неизмеримо меньше, чем борющихся за бессмертие малых народов.

Можно, правда, вообразить, что во главе государственного новообразования станет новый Лоренцо Великолепный, готовый покровительствовать талантам, расходуя на необходимую им инфраструктуру те средства, которые рядовая масса желала бы потратить на собственные нужды, однако в век демократии такой романтик не засидится в лидерах.

Народы, при всей их нужде в экзистенциальной защите, почти никогда не сознают, что именно успехи их национальных гениев защищают их самих от чувства исторической ничтожности, которое они предпочитают глушить самыми опасными средствами от алкоголя до терроризма.

Короче говоря, именно тогда, когда нации занялись самообожествлением, империи для малых народов начали превращаться в гораздо большей степени в орудия обретения исторической субъектности, чем в орудия ее подавления, в гораздо большей степени в орудия формирования экзистенциальной защиты, чем в орудия ее разрушения. Империи, чья коллективная экзистенциальная защита открыта для всех желающих (в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе), едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию имперского целого, а не националистическим химерам.

Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для собственной экзистенциальной защиты — и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство. Одновременно истребляя и русских национальных романтиков, справедливо усматривая в них угрозу своему единовластию.

Кедури еще успел застать распад советской «империи зла» и отнесся без всякого восторга к появлению новых, не успевших набраться опыта и ответственности игроков на международной арене. Он даже успел высказаться в том духе, что международная политика не может руководствоваться метафизическими рассуждениями, кто из игроков воплощает добро, а кто зло (кто «прогресс», а кто «отсталость», добавил бы я), но должна стремиться к старому, хотя и недоброму принципу равновесия сил. А покуда право наций на самоопределение будет считаться священной коровой, пред которой должны расступаться все существующие государства, это равновесие будет постоянно нарушаться и вводить в соблазн все новых и новых романтиков и авантюристов, мечтающих тоже пробиться в историю в качестве отцов-основателей новых государств.

Национальное самоопределение должно быть разжаловано из права в простое пожелание, чья осуществимость целиком зависит от цены, которую за его исполнение придется заплатить миру — непременно с учетом возрастающей либо падающей способности самоопределяющихся народов взращивать собственные таланты, кои уже давно пора объявить общим достоянием человечества наряду с выдающимися красотами природы и архитектурными шедеврами. (Намек адресован ЮНЕСКО, очень озабоченной разнообразием национальных культур, но не способностью этих культур расширять наши представления о человеческих возможностях.) И это налагает особую миссию на многонациональные государства, страшащиеся принять на себя имперское имя и имперскую ответственность, которой они все равно не в силах избежать, — избежать в том числе и ответственности за меньшинства, готовые впасть в националистическое безумие, топча будущее собственных гениев.

Сдерживать, однако, подобные безумства может лишь тот, кто сам от них свободен. Народы, на которые прихоти истории возложили имперское бремя, должны помнить, что имперский принцип требует преодолевать национальный эгоизм во имя более высокого и многосложного целого, не подавлять экзистенциальные нужды меньшинств, но напротив всячески поощрять их утоление в созидательной, а не агрессивной исторической деятельности, открывать как можно более широкую дорогу их особо одаренной молодежи к элитарному образованию, к работе в высокой науке и высокой культуре, давая каждому шанс на бессмертие. Ибо каждый гений, вышедший из национального меньшинства, есть сильнейший удар по национальной агрессии и национальному сепаратизму.

Защищаться посредством исторической субъектности стремятся почти все, но никто не сознает, что порождать гениев — это самая надежная и безопасная форма исторического служения. Имперская «отсталая» Россия прекрасно с этим справлялась, но справится ли Россия «передовая»? Или ее ждет прогрессивное бесплодие?

Я уже давно мечтаю о специальной государственной программе «Производство гениев», ибо ничто другое не стоит так дешево и не защищает так надежно. Широкая сеть школ и вузов, учеба в которых сулит большие труды и не сулит особых денег, — вот рецепт отбора самых одаренных и романтичных.

Из них и выходят гении. Если повезет.

Но до сих пор везло.

Александр Мелихов